大众卫生报·客户端 2025-06-27 16:12:00

凌晨1点,娄底市第一人民医院导管室的灯光依然雪亮。

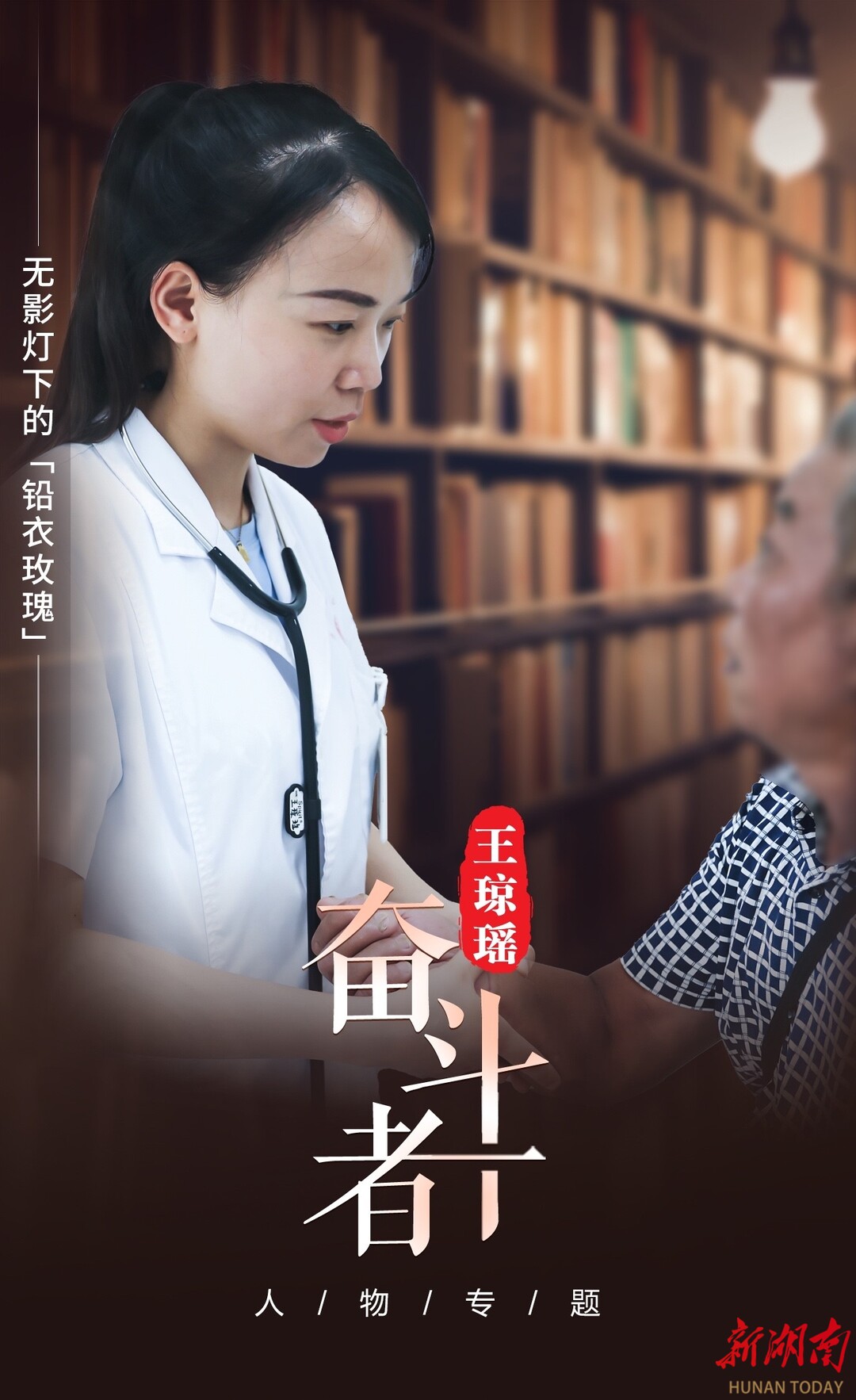

无影灯下,王琼瑶穿着近30斤重的铅衣。她屏息凝神,指尖的导丝在DSA的引导下迅疾如电——当患者闭塞的冠状动脉被成功疏通、支架精准释放的一瞬,监护仪上紊乱的曲线终于回归平稳的节律。

一场与死神的无声竞速,她再次率先撞线。

这,不过是王琼瑶工作中的寻常一幕。作为1988年出生的年轻骨干,她已是娄底市第一人民医院心血管内科二区副主任、副主任医师。行走如风、语速如电是她的外在标签,心血管战场上的雷霆万钧,早已融入她的身体。然而铅衣之下,却是一颗为患者而搏动的柔软心脏。

心血管疾病,瞬息万变之间便是生死分界。

“要在这生死钢丝上行走,唯有不断淬炼技艺。”2019年,王琼瑶主动请缨前往首都医科大学附属北京安贞医院,潜心学习冠心病介入技术。沉重的铅衣日日加身,七八小时负重站立如同家常便饭,娇小身躯承受着物理重量与无形辐射的双重压力,她却从不说苦喊累。

技术中心的模拟器前、深夜灯下的文献堆里、反复观摩的手术录像中,王琼瑶如饥似渴地“充电”。

“越学越感受到医学的博大精深。”这份谦逊与敬畏,正是她不断攀爬医学险峰的无声誓言。

2020年,王琼瑶再度回到安贞医院,专攻起搏与电生理介入技术,将守护心律的“心门”钥匙牢牢握在手中。

王琼瑶不断开拓创新,精益求精,持续提升医疗技术水平。

王琼瑶不断开拓创新,精益求精,持续提升医疗技术水平。

学成归来的王琼瑶,迅速成为推动娄底心血管介入技术发展的中坚力量。她不仅将所学倾注于临床,更致力于将经验升华为学术成果。其研究成果《新型口服抗凝药对非瓣膜性房颤患者左心耳血栓的疗效分析》发表在《心肺血管病杂志》。

属于“铅衣玫瑰”的故事,在一次次技术突破中浓墨重彩地书写:

全市首例左束支起搏术由她参与完成,其在精准修复心律的同时,最大程度保护患者心功能,标志着娄底市第一人民医院心律失常诊疗迈上新台阶。

她为43岁李先生成功“补心”——微创介入封堵术精准闭合了他体内潜藏40余年的“破洞”(动脉导管未闭),解除了一场随时可能引爆的心衰危机。

面对扩心病合并严重心衰、猝死高风险且传统CRT(心脏再同步化)治疗不适用患者刘阿姨,她与团队果断决策,为其实施全市首例CCM(心脏收缩力调节器)+ICD(植入式心脏转复除颤器)一站式植入术。一枚起搏器预防猝死,另一枚改善心功能,双“擎”驱动,救命更护心,为无CRT适应证的重症心衰患者燃起“心”希望。

她甚至挑战年龄禁区,为92岁蔡老成功植入起搏器,让耄耋之心重新规律搏动。

……

以心换心,王琼瑶待患如亲,给予患者真挚的情感关怀和信心支持。

以心换心,王琼瑶待患如亲,给予患者真挚的情感关怀和信心支持。

王琼瑶深知,冰冷的器械能修复缺损,但信任与理解才能让医患“双向奔赴”。

七旬老人梁奶奶因主动脉瓣重度狭窄、二尖瓣重度反流且基础病缠身,传统开胸手术风险巨大,王琼瑶果断选择经导管主动脉瓣置换术(TAVR)这条微创之路。面对梁奶奶子女远在外地的困境,王琼瑶一次次电话沟通,用专业与耐心抚平家属的不安。

术前,她精心组织多学科大会诊,周密制定手术方案和应急预案。术中,导管如同灵巧的“绣花针”,将人工瓣膜精准送达病变位置并成功释放。术后,梁奶奶夸赞:“这里让我有种‘家’的感觉。”

“每次看到救治过的患者满带笑容回家,听到他们握着我的手不停说谢谢,那股发自内心的暖流,真是难以言表。”王琼瑶说。

在工作之余,王琼瑶经常走到群众身边科普心血管疾病防治知识。

在工作之余,王琼瑶经常走到群众身边科普心血管疾病防治知识。

这份对生命的关怀,让王琼瑶将目光投向更广阔的天地——“上医治未病”。作为湖南省健康科普专家库成员,她的身影活跃在乡镇、社区、企业、学校等地,利用休息时间,宣讲心血管疾病“可防可控”的理念,手把手教授心肺复苏技能。她还走进基层卫生院,将经验和知识倾囊相授,为基层医生赋能。

这份坚持,在不经意间播下了种子。一次,年幼的儿子看着电视突然指出:“视频里做心肺复苏的姿势不对!”细问之下,竟源于他无意中瞥见的课件——那一刻,5岁孩童的认真,让王琼瑶露出了欣慰的柔软笑容。

这份看似“额外”的付出,在生死关头创造了奇迹。2024年11月15日,51岁的刘先生在市区买东西时突感胸痛,却因缺乏辨识意识而选择返回白马镇。当时,王琼瑶正在白马镇中心卫生院下乡坐诊。凭借专业敏感,她迅速诊断为急性心梗,第一时间与医院胸痛中心联动,开通绿色通道,并亲自跟车护送,以最快速度将刘先生直送导管室进行手术。最终,刘先生平安出院。

无影灯下,铅衣厚重。王琼瑶一次次披上这身特殊“战袍”,在X射线交织的无形战场上,以精湛技艺与死神角力,绣补破损“心门”,重燃生命律动。

她,是无影灯下当之无愧的“铅衣玫瑰”。

通讯员 夏牡丹 阳颖

责编:袁小玉

一审:实习编辑:曹诗楠 编辑:袁小玉

二审:张丽

三审:谢峰

来源:大众卫生报·客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号