湖南日报·新湖南客户端 2025-06-27 14:59:20

文 | 严夏松

一、书法艺术中的生活性

书法与艺术在人类历史长河中始终是相影相随的,把艺术从生活的土壤里分离出来,从而构建一种“精英”的艺术,在当今的艺术体系内占有很大的比重。然而导致的结果是脱离了滋润艺术的土壤,艺术被束之高廊、曲高和寡,失去滋润,也必将失去活力与生机。

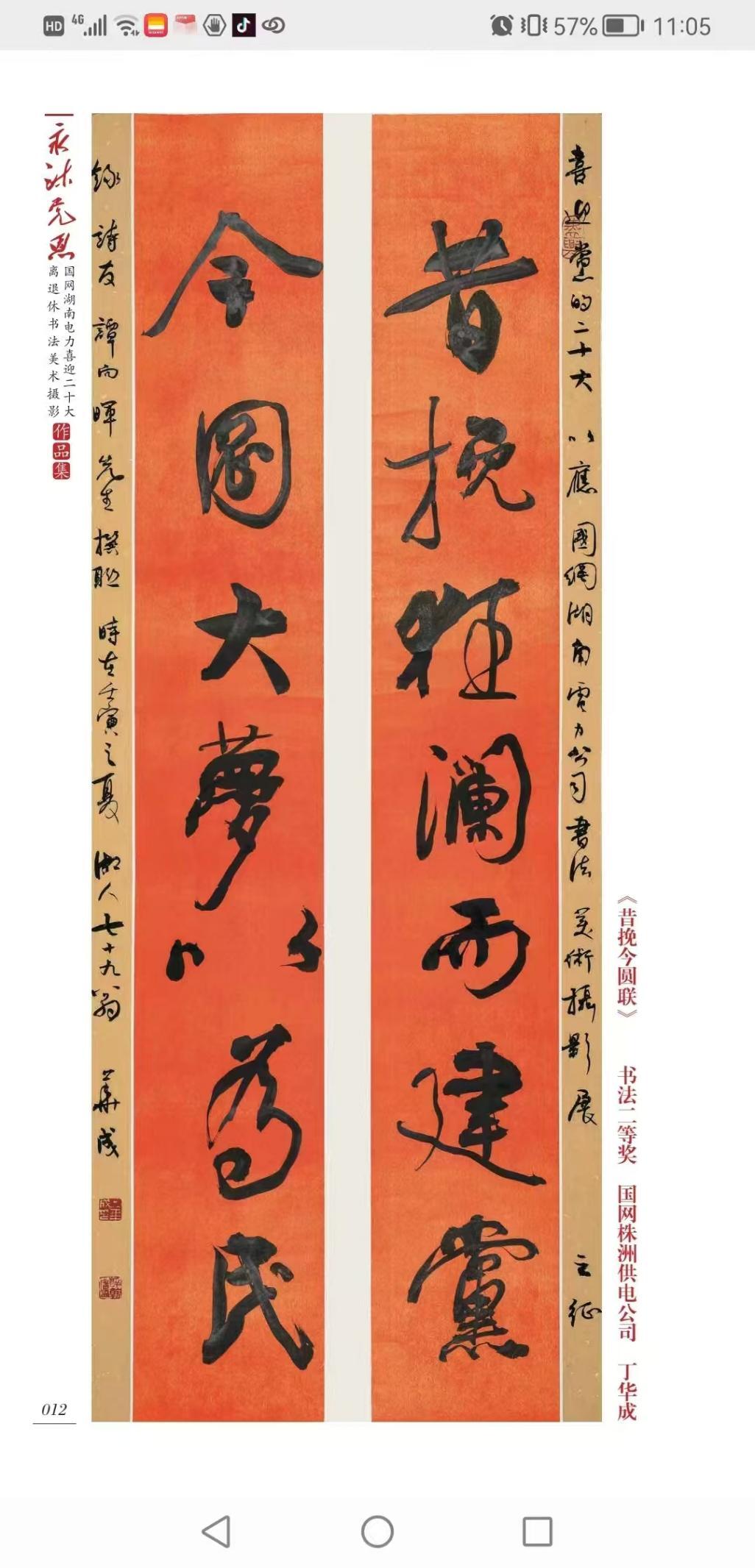

丁华成先生作为株洲市书法艺术界的代表人物,他始终秉承艺术来源于生活,他的作品以独特的笔墨语言诠释了书法艺术与生活美学的深刻联结,他是一位最具“生活美学”的书法艺术家。

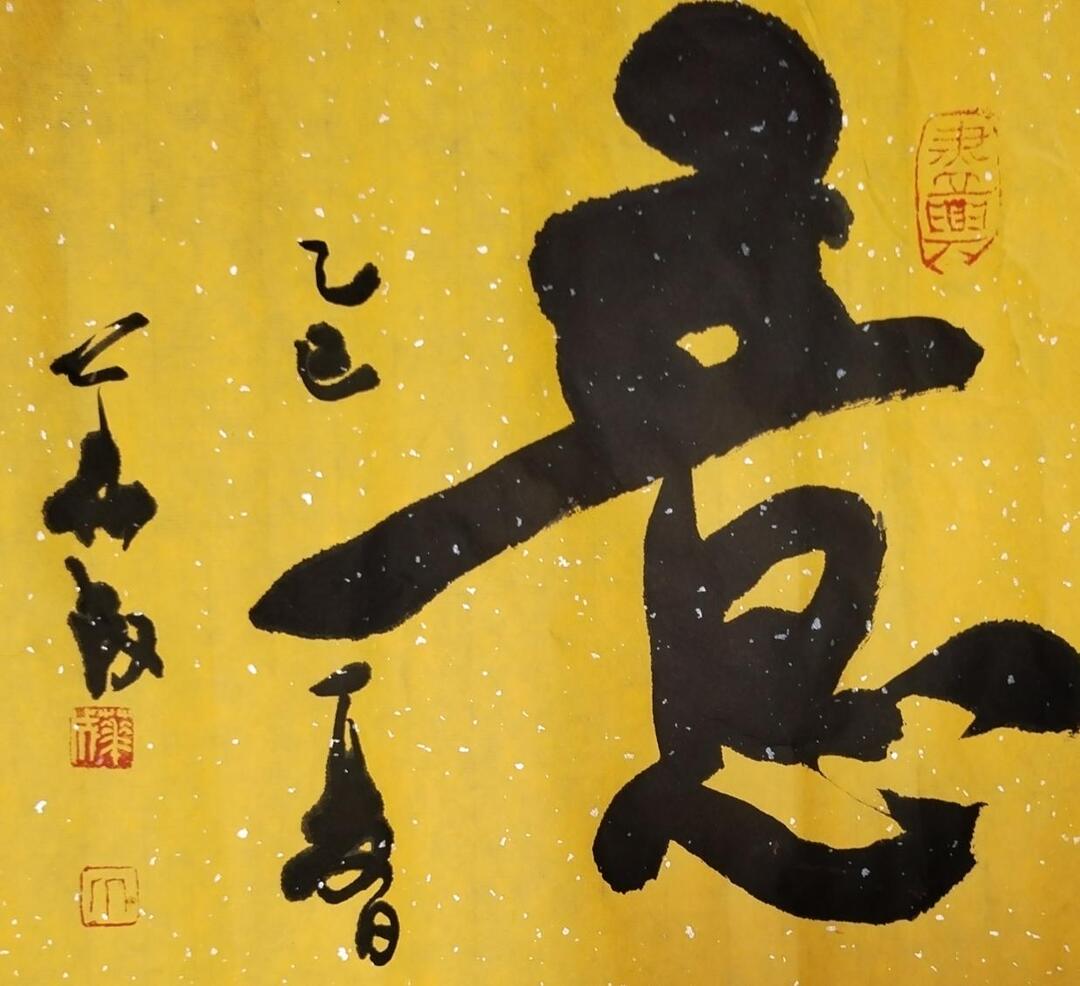

丁华成先生喜酒,但饮有度,他为人率真,不计较得失。典型的湖南湘乡人,湖湘文化熏陶出来的汉子。丁华成先生字一鼎,号醉翰楼主,笔耕六十余载,今年八十又二,但仍身骨硬朗、容光焕发,这与他豁达的性格与洒脱的生活方式有关。艺术界相识的朋友不论老少,都尊称他为“华哥”,这是一种对艺术高低、众生尊卑贵贱的平权,一种在社会中生存的超然心态。他把岁月凝固成了一个常数,不太注重岁月的流逝,注重的是生活过程中的艺术至臻与生活旷达。醉翰无非就是酒与书,写写字、喝喝酒、读读书、聊聊天,四件事一半是艺术,一半是生活,简简单单的就把人生过得有滋有味,风风光光。这是当代艺术的感性回归,他再度聚焦于审美与生活的本然关联,回归感性愉悦的“本能释放”,艺术本身即为一种生活的形态。

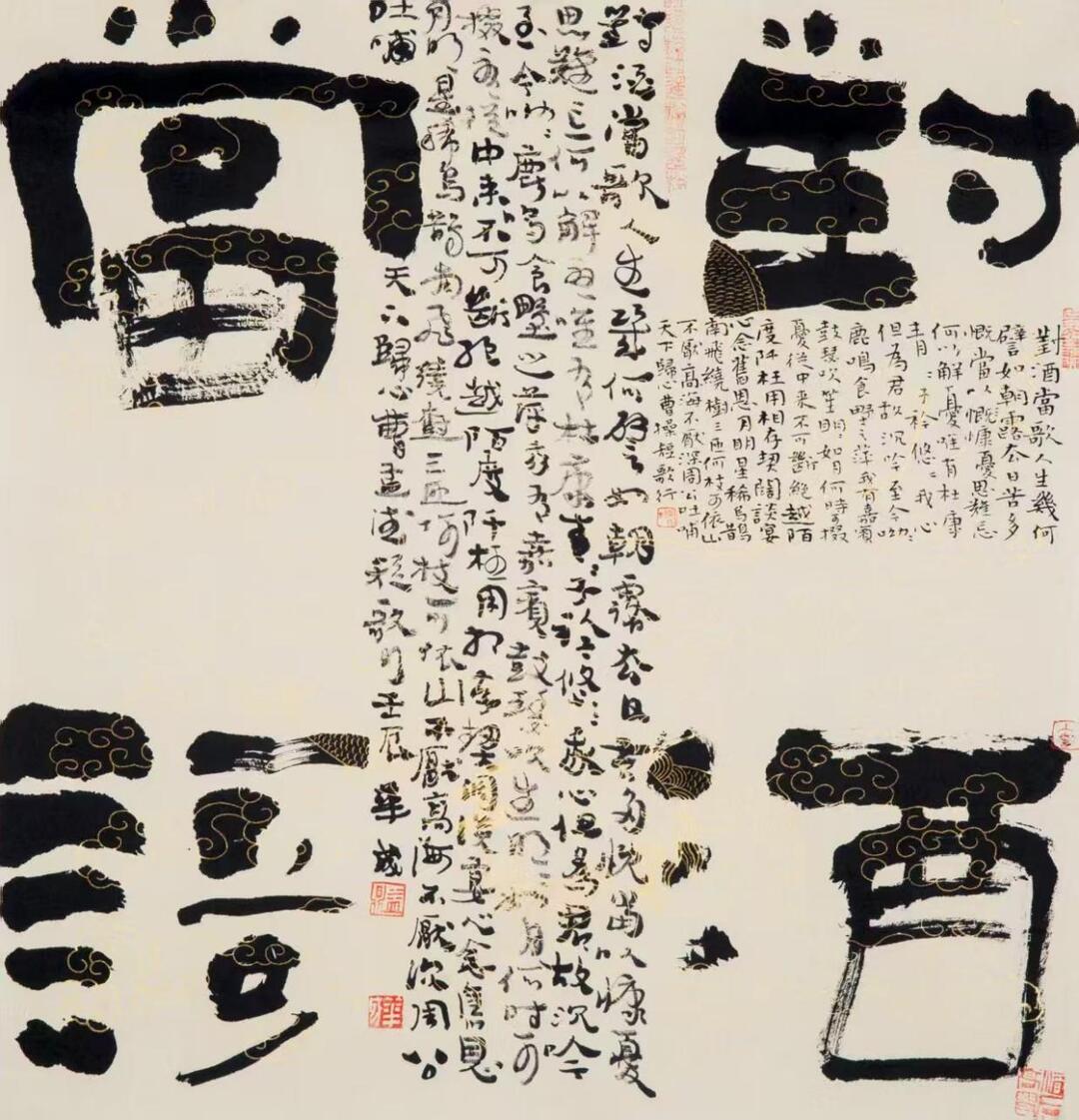

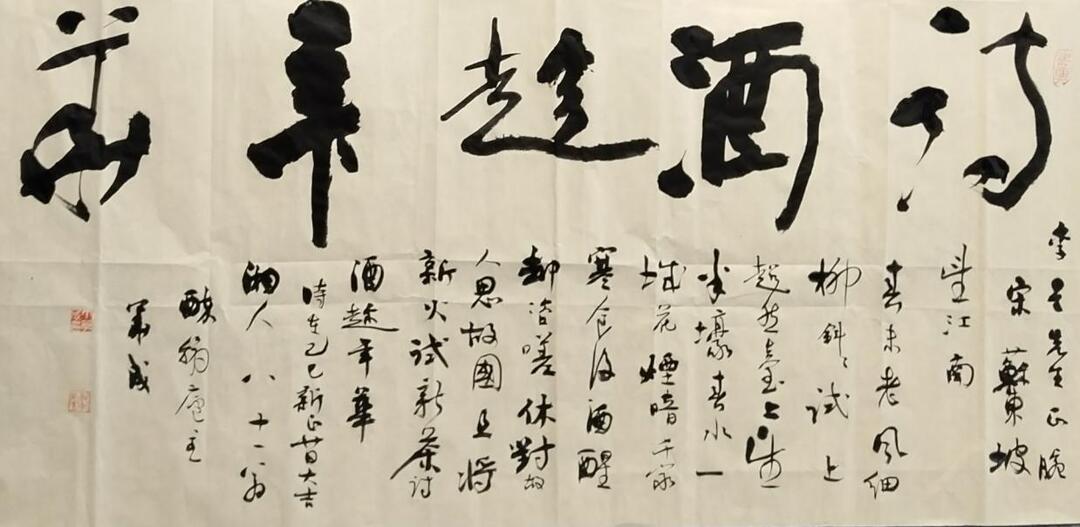

“书中有刘伶,字里酿杜康”。即是艺术化生活形态的另类表达。“诗酒趁年华”是丁华成先生喜欢书写的一句词,这句词出自苏轼《望江南·超然台作》,他表达了苏轼超然的心境。诗与书法是艺术,同时也是酒以及生活。通过物质载体传达精神共鸣,乃人生大写意,酒墨见心性。丁华成先生的草书咫尺之间有万里之势,气韵贯通、空间疏朗、错落参差。时而狂野、时而灵动,时而飘逸、时而雅致,目的是着眼于主观的表达,全凭心境的律动使其跃然纸上。

书法艺术是一门最具“中国性”的艺术,丁华成先生也是一位最具“生活性”的书法艺术家。在当代中国性视觉理论中,意派论在做一种理论新构的努力,它不能简单地归属于视觉艺术理论,它更像一种思维方式,同时也呈现了一种生活方式。

“意”是由“立”“日”“心”三部分组成,“意”的字学结构本身就是“意象”,“日”居于中,说明它是以日常生活与经验为主体,这是艺术“立”的基础。但“意”的主体是属于“心”的,“心”即“心源”,艺术的源泉。虞世南也说过,“心为君,手为辅”。韩方名曰:“意在笔先,笔在心后”。这些论述也阐明了书法艺术中“心”是内核,这是一种中国式的独有“心学”。

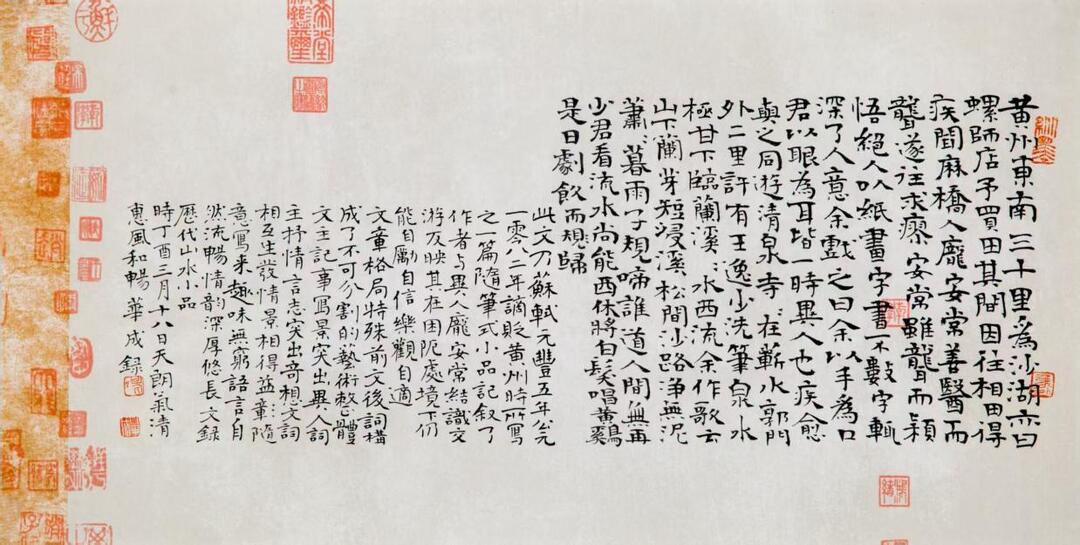

书法家蒋冰先生在《丁华成老师书法印象》中提到,“细观丁华成先生挥运,发现诙谐有趣的表象下,尽是细腻的笔触功夫和大量书写中应人所需的‘机巧’智慧,这种书写很接地气”。地气皆出自生活的土壤。作家、评论家莫鹤群生先也说过,丁华成先生的书法有清风道骨之气,这种气度来自于几十年对字外功夫的强勉学问、陶冶性灵,这种学习与陶冶也大多来自于生活,亦是大自然的赠予。旷“日”长久地用“心”去感悟艺术与人生,才能使自身的艺术“立”得起来。

我书写丁华成先生的书法艺术评论,是在株洲市图书馆完成的,我喜欢图书馆的这种静寂的学习氛围,在我正前方的墙面上就挂了一幅丁华成先生的书法《书以载道》,其中“书”字厚重,厚重体现了书在人生中的重要性。书籍作为人类文明的载体,具有传承智慧、记录其理的作用,经典著作为后人提供认知框架,这种功能是不可替代的社会意义。但换个角度思考,书亦可变得沉重,唯“书”有可能就变成枷锁,丧失了创造性。丁华成先生在作品中,暗释了对待书籍的辩证态度,“不唯书论”的必要性,需要在批判性的吸收中实现平衡。从镜像理论的角度看,你在镜子里看到的你不一定是真实的你。也就是说一切的理论与真理都可能产生偏差,这是“读”带来的价值负增长。读万卷书亦可行万里路,行是在大自然中,大自然包罗万象,会给艺术与生活带来很多原始的知识与启迪。“以”字的左右间隔较开,书能使人增长很多知识,是智慧的源泉,但应有度,这种字的分离式书写,告诉读书人,读书但不能盲从书。王阳明“格竹七日”失败后,提出了“知形合一”的心学理论核心,说明书本知识需要实践验证,同时也诠释了生活经历与经验的重要性。整个“载”字线条细,也喻言了载物应有的多维度思考要有重构的精神。“道”字中“首”字有颜的厚重,说明了它的重要性,下方的“捺”平直中略带波折,体现了“道”的任重道远,整幅字气韵超逸、富含哲理,条幅中轻重、有徐疾、有虚实、有浓淡枯湿变化。丁华成先生在这幅作品中呈现出意义的复合性。对一幅作品中隐含意义的解读,一则是艺术家主观创作的意义,二则是观者通过自身的理解,进行了另一维度的再创作的意义。其所体现的意义在观者那里越是复合的、多彩的、多元的与丰富的,就越是有价值的作品。

二、书法艺术中的哲学思考

从熊秉明先生的中国书法理论体系来分类,书法艺术分理性派与感性派,这其中含有中国古代宗教、哲学儒释道的理念。我认为丁华成先生更倾向于感性派,感性派着眼于创作时机体运动的舒快,是一种生活蓬勃酣欢的自然表现。思想融入躯体,躯体表达思想,书法的规律就是生命整 体跳跃进行的规律。亦书道妙在性情,书写是整体躯体与灵魂参与的舞蹈。

这也是道家把美和自然和谐统一的思想,追求个人自由,主张“旷达”“超迈”的生活与艺术的境界。丁华成先生继承的中国古老哲学思想主体上来自于道家,特别是庄子任其性,痛快地、陶醉地生活,这是道家强调天性流露的一面。这在他的草书中体现得非常的明显。但在道家的主体思想中也夹杂了儒家的德道思想,特别是董仲舒的“天人感应”,天、地、人具有共通的属性,天有意志与情感会通过自然现象来表达对人间事物的态度,所以人需要有敬畏,对天地以及自然的敬畏与热爱,因为自然与艺术也是息息相关的。

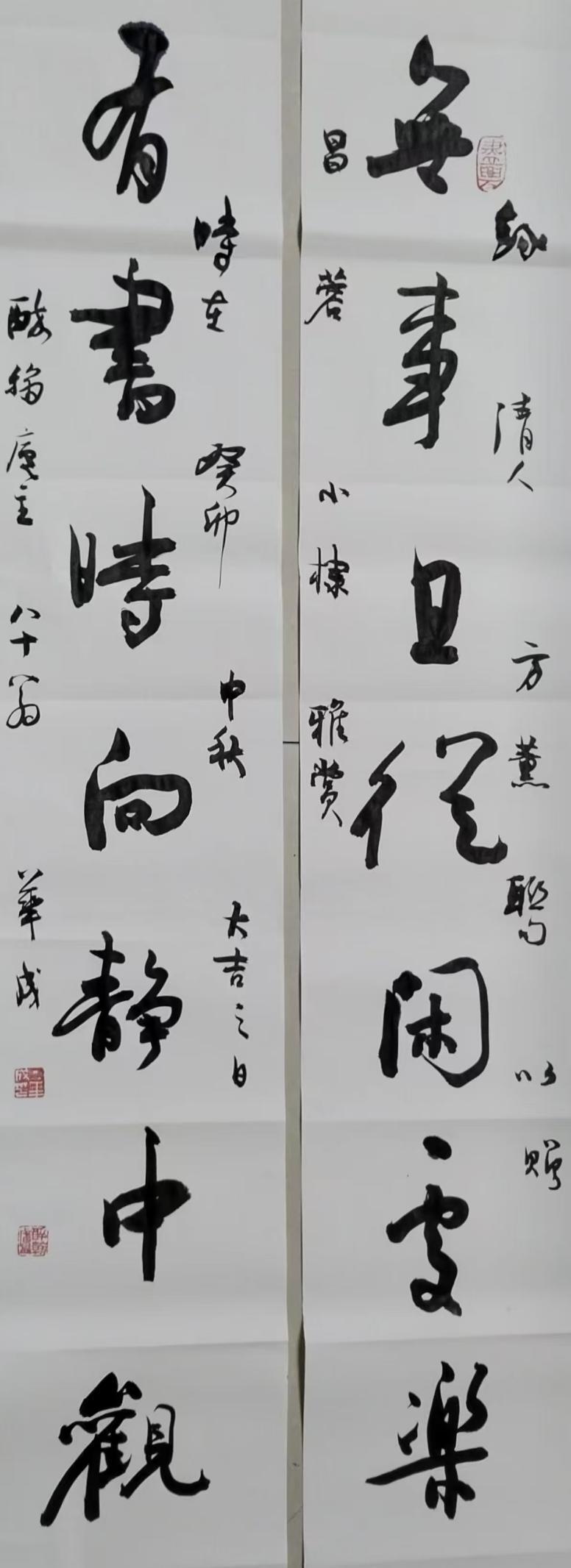

丁华成家的茶室里挂了一幅“任性逍遥,随缘放旷”的对联,这副对联表达了顺应客观因缘保持旷达自在的人生态度,“随缘放旷”是禅宗思想的重要概念,对联的落款丁华成先生写了“逍遥于天地之间而心意自得”,这句话出自《庄子·让王》,描写了一种顺应自然、悠然自得的超然境界。在这幅作品里禅的随缘与道家顺应都表达了自在、逍遥的人生态度。丁华成先生把这副对联书写得飘逸、旷达,有种自由奔放的意境。作品也充分体现了感情派书法艺术家的艺术张力。作为艺术家你必须在你的作品中对具有本质重要性的事物做出表达,表达出一种内在的真实,艺术显现的乃是人类思想、精神的路标。

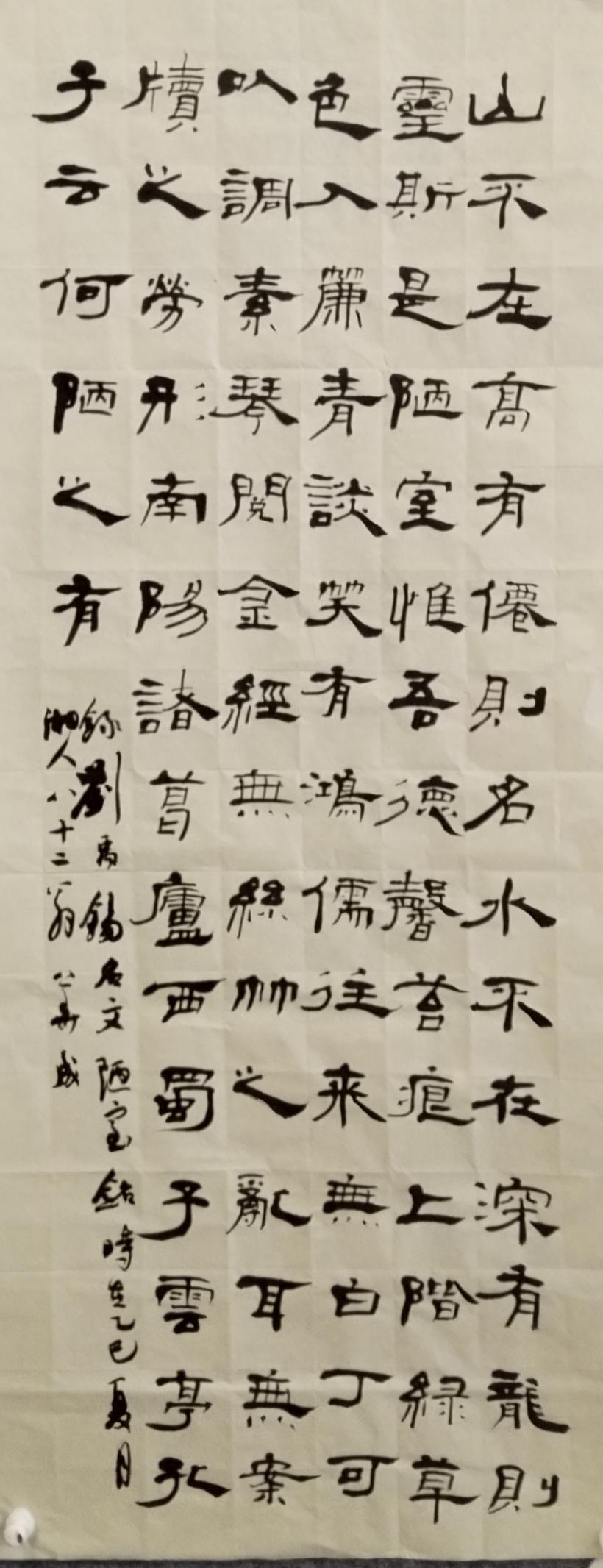

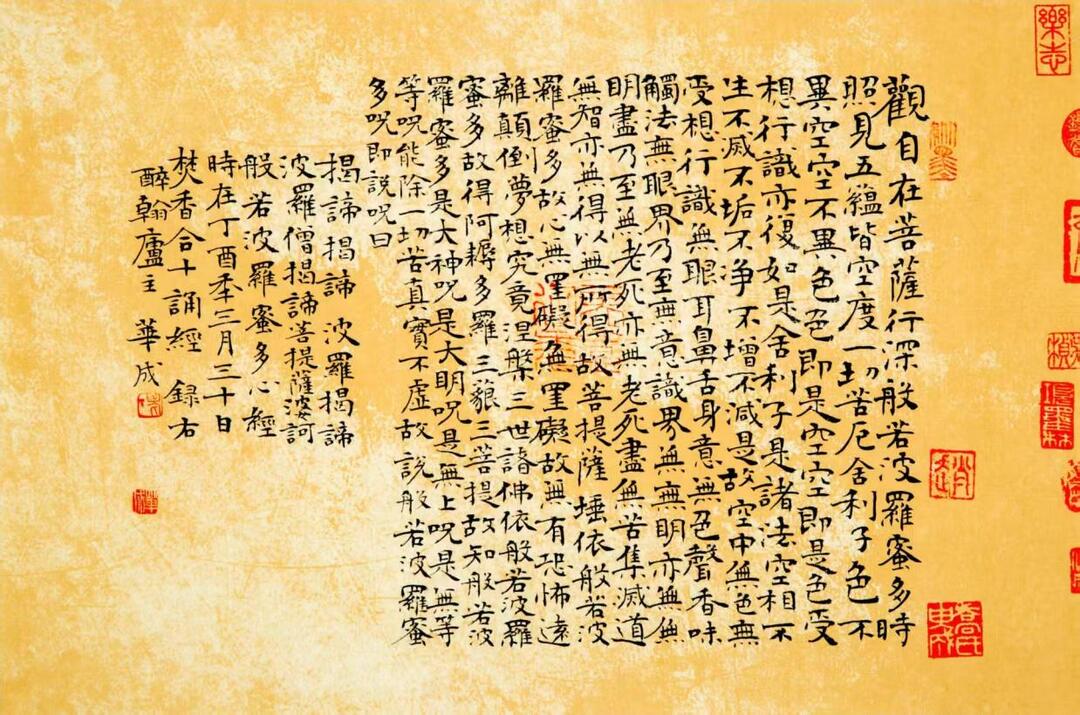

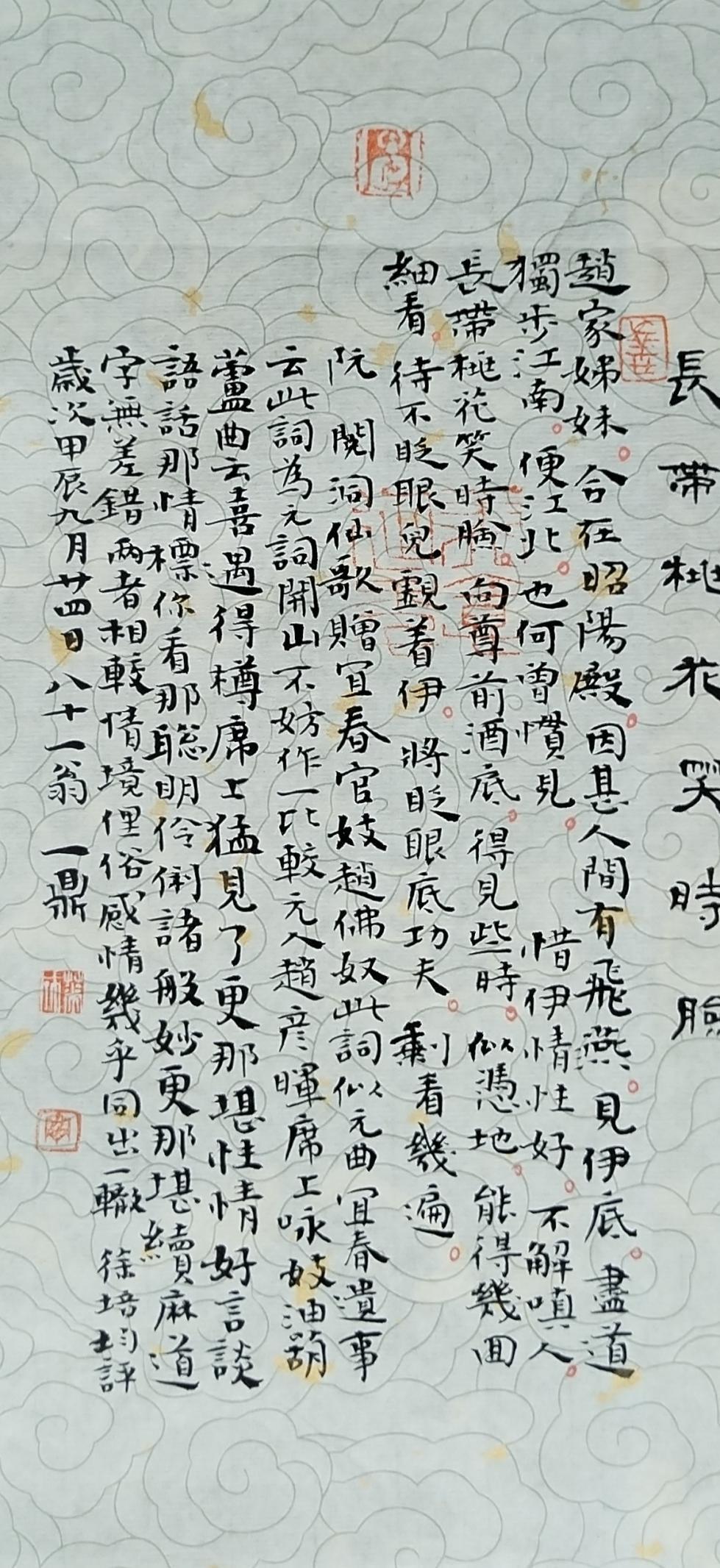

小楷是丁华成先生书法艺术的高峰,他的小楷册页约七八十万字,跨度三十余年,装订成册的超过一百本。他的小楷《周邦彦词四十六首册页》字形大小、结构、字距,皆给人一种奇特的感觉。字迹看似生涩笨拙,然细观却又觉涉笔成趣,结体多险劲奇古,笔即有颜的浑厚,又有汉碑和篆籀的刚劲古朴。达到了形式、笔墨、思想等因素之间的平衡。所有令人满意的作品都具有好的组织,通过平衡、韵律、累积、对比,通过一种笔墨的运动引导出最好的结果。

丁华成先生习惯于白天行草书,晚上书小楷,他的小楷里含有儒家中和的哲学理念,宁静的夜晚正适含平心静气地书写。周星莲在《临池管见》中描述:“静坐作楷法数十字或数百字,便觉矜燥俱平”。《半山文集》中记载。“平静是另一种热情,自己煨着自己,小火慢炖,自己让自己浓郁”。人只要有自我观照、内审的气度,他将提升自我的个性品质,艺术的境界也会不知不觉中随之提升。

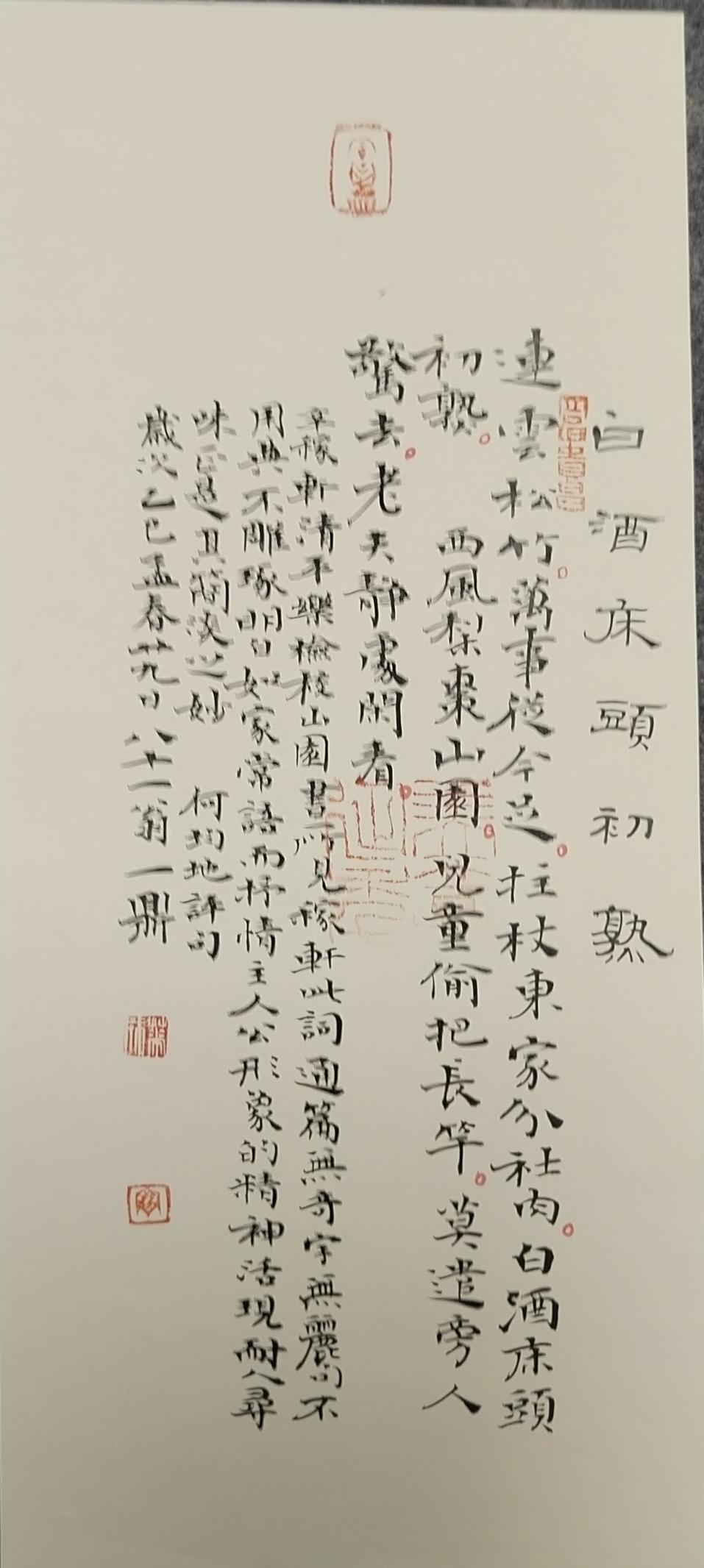

前几天,在微信上见到丁华成先生的一幅小楷《白酒床头初熟》,这首辛弃疾的词表达了作者追求和谐、宁静的人生态度,精神上的和谐与自然融合,体现了道家“顺应自然、无为而治”的哲学思想。这幅小楷有别于“诗酒趁年华”痛快淋漓的任意挥洒,《白酒床头初熟》从神情动态中呈现了端庄又含有意趣的张力,且多了道家的放逸精神,丁华成先生通过这幅作品暗示了自身的处世哲学与道家逍遥的无为境界。作品书写得拙朴、意趣、逸放,笔墨运行间体现了这首词的精神内核。

丁华成先生的书法思想体系中,有着儒释道复合性的哲学精髓,以道家思想为主体,如美和自然的和谐统一,旷达超迈的人生境界,兼有儒家的个体德性(如君子人格),经世致用、天人感应,再如禅宗的“明心见性”,冯友兰在他的《中国哲学史》中就表述过,中国的哲学、宗教经过几千年的流变很多思想都混杂在一起。丁华成先生吸收了儒释道生活美学的同体化互补,构成了自身“忧乐圆融”的相生境界。

中国的书法艺术基本就是一种线条的艺术,丁华成在书写中让那些线条活着,延伸着,游走着,在思考,在跳动,在战栗,这是更广泛的对自然,对生活的模拟,他是一位用笔把线条生活化的舞者。

当代文化艺术的各个层级都在逐渐审美化,这是审美要素向文化与社会的蔓延与普泛化。同时,更在于当代艺术家突破审美藩篱,致力于在“艺术与非艺术”的边界进行拓展。丁华成先生把“生活艺术化”与“艺术生活化”的生活与艺术观,就突破了传统的审美藩篱,使他的书法艺术更具活性,更具光彩。

责编:龙子怡

一审:龙子怡

二审:张建平

三审:周小雷

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号