杨艳华 新湖南客户端 2025-06-26 17:20:28

文/杨艳华

近日,笔者从凤凰县档案馆有幸读到国民总理熊希龄的抗战家书,泛黄的信笺上,笔墨力透纸背,在这些凝重的字迹里,我们仿佛看到那个白髯飘飘的老者,在寒风中奔走,在硝烟中呐喊,在伤兵前俯身,这位民国时期优秀的政治家、教育家和慈善家,一生忧国忧民的赤子形象在这些字里行间具象和鲜活起来。

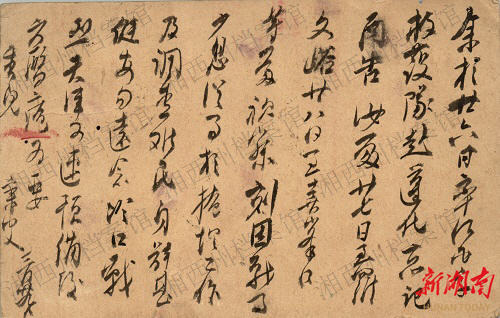

在1933年3月29日给长女熊芷的信中,他说:“香儿,余于廿六日率红卍字救护队赴遵化,忘记函告汝处。廿七日至罗文峪,廿八日至喜峰口等处视察,刻因战事少息,从事于掩埋工作及调查难民。身体甚健安,勿远念。冷口战烈,天津可速预备后方医院为要。”这封信写于长城抗战前线,当时,他正率世界红卍字会中华总会抗日救护队在长城抗战前线救护伤兵和难民。从信中可以看出,64岁高龄的他连日奔波于前线,几乎一刻不曾停息。除告诉女儿自己的工作和身体情况外,还提醒女儿,战事紧张,在天津可加紧筹办后方医院相关事宜。

1931年,日本帝国主义加速侵吞我华夏的行动,九·一八事变后,日军占领我东三省,国内局部抗战开始。1937年七·七事变后,抗日战争全面爆发。在民族危难、国家危亡之时,早已辞官远离政治、全心从事慈善事业的熊希龄再次挺身而出,为抗日救国奔走呼号,直至耗尽自己生命。

1931年12月,他牵头发起组织“中华民国国难救济会”,以“发扬民治共济国难”为宗旨,以“规划救国方案,实施救国工作”为主要任务,并发表国难救济会宣言。

1932年“一·二八”淞沪抗战开始后,他立即致电十九路军蒋光鼐、蔡廷锴等将领,称颂和勉励他们的功绩,并表示“拟集社会资力,共商抚恤遗族办法。”要求“所有阵亡将士姓、籍、住址,请饬军书造存表册,随时见示”。之后,他言出行随,在上海组织“卫国阵亡将士遗族抚恤会”,开展抚恤和善后事宜。

1932年2月12日,他在香山慈幼院开展抗日救国动员中慷慨陈词:“吾人须知不走死路,决无生路。必有少数人之能死,然后乃有多数人之能生。国若能救,虽死亦荣;国不能救,虽生亦辱”“余虽六十老翁,此心不甘亡虏,一息苟存,誓当奋斗。”“故于全国人民救国总动员之前,先为本院师生救国之总动员;于本院师生救国之总动员之前,先为余一家救国总动员”。随后对全家和全院参与抗日救亡进行安排,留学归国的飞机制造专家女婿朱霖被他派到前方航空队参与飞机修造工作;女儿熊芷组织红十字救护队前往战区救护伤兵,主持后方医院;香山慈幼院组成200余人义勇军,开赴战区前线。为表舍身救国之决心,他在香山熊家墓园为自己筑就生圹,并自撰墓志铭:“若不舍己,何以救群?誓身许国,遑计死生!或裹马革,即瘗此茔。”

1932年10月,“深感家产私有甚属无谓”的他,将自己全部家产捐献,成立“熊朱义助儿童幸福基金会”,用于筹办幼稚园、托儿所、学校、国书馆、老废院等十三处慈善机构,使无数处于战乱动荡、风雨飘摇的孤老残幼得以栖身安顿之所。

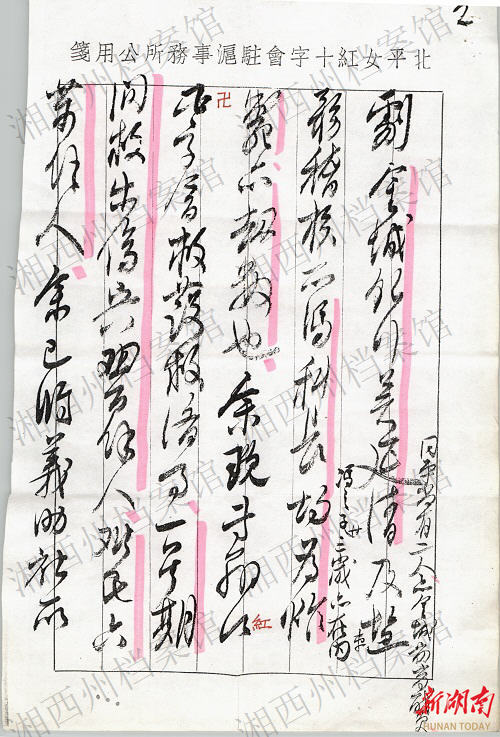

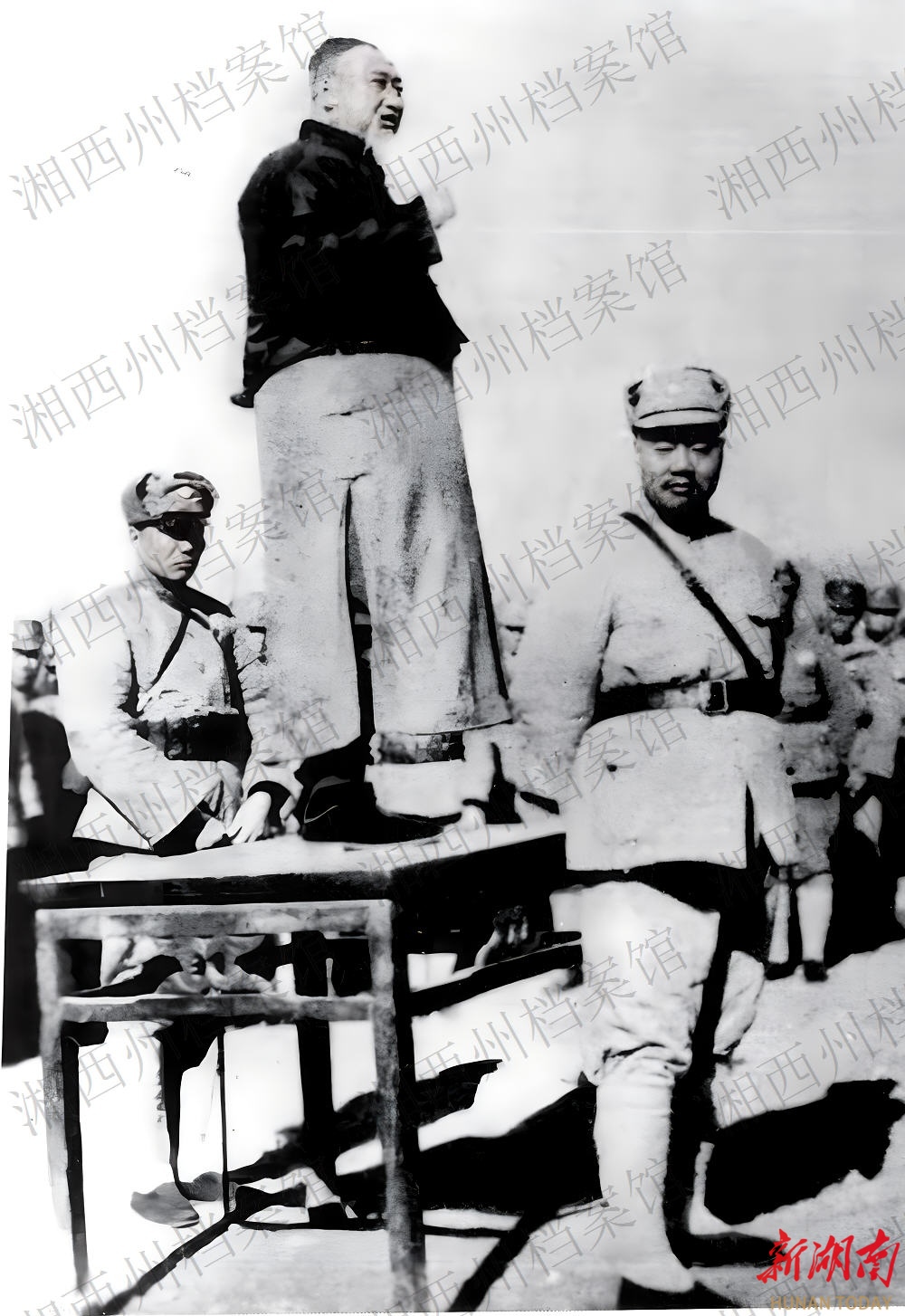

1933年1月,“长城抗战”爆发,他除组织对阵亡将士遗属和难民进行救助、抚恤外,还亲自和女儿熊芷带领红卍字救护队到前线救护伤员、慰问将士,前后长达3月之久,共救出伤兵1万余名,收容难民5万余人。至今,熊希龄故居内还挂着他当年在前线的影像,寒风凌厉的战场上,一个白须老者迎风立于一张大方桌上,向前方的将士们讲话,桌旁站立的正是时任二十九军军长兼察哈尔省主席宋哲元。在他1933年4月16日写给女儿熊芷的信中我们则看到了战场的凶险和血腥。“今日有不幸事,即前次我与儿所住石匣房中,晨八时为敌飞机掷下一弹爆炸,将金鼎臣会长炸死,同时有上海红卍字会派来之总队长陈槎济亦炸伤,又炸死夫役一名,伤数名。”4月16日他们在前线住的房屋被日军轰炸,他因4月15日回北平主持红卍字会会议,而女儿熊芷于前几日回天津办理临时伤兵医院事宜,父女才逃过一劫。

九一八事变后,为呼吁团结抗日,他多次以个人名义或联合各界名流领衔致电、致信南京国民政府及蒋介石、汪精卫、张学良、阎锡山等,“就应付国难之方针致蒋介石主席函”“宣布救国三项主张应请一致要求致全国公民电”“坚请抗日与马良等致张学良、阎锡山等电”“为抗日救国请决定大计与马良等致林森等电”“请国民党负起抗日救国之责任致南京林主席孙院长奉化蒋介石等电”……连篇累牍,字字啼血,句句扎心,忧国忧民的赤子之情跃然纸上。与此同时,他利用自己任世界红卍字会中华总会会长身份,积极向世界宣传日本之侵略罪行及国人反抗之行动。“为反对日本成立伪满洲国致国际联合会秘书长函”“为九一八国难周年纪念告世界各友邦书”“反对日本提出上海五埠《辛丑条约》办法致英美法等国公使”“为维护我国伤兵难民之安全致国际救济会函”……让世界看到真相,以争取国际支持。

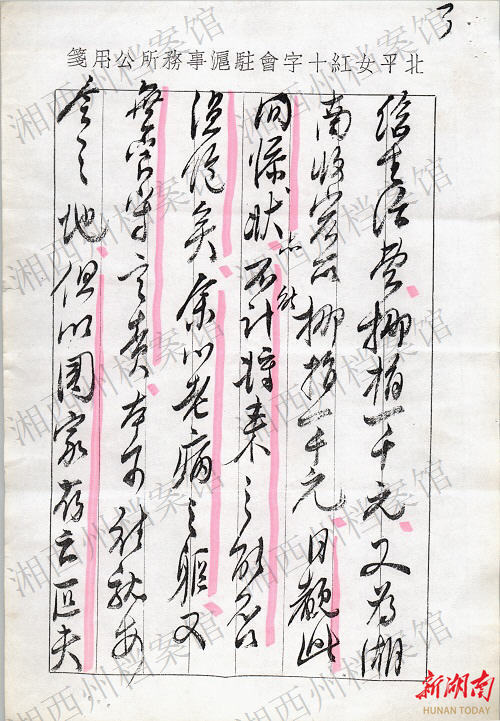

在写于1937年8月20日的信中,他写道:“余现专办红卍字会救护救济事,一星期间救出伤兵四百余人,难民六万余人。余已将义助社所给生活费挪捐一千元,又为湖南收容所挪捐一千元。目睹此间惨状,亦不能计将来之能否温饱矣。”此时,是“八·一三”淞沪抗战第8天,年近七旬的他奔波于救助前线。信中所写“湖南收容所”为熊希龄等人与设在上海的湖南同乡会、善联会及湖南水灾善后委员会共同组织的“收容资遣湖南难民委员会”,上海抗战期间,该会共收容湖南籍难民近2万人,资遣回湘5000余人。“义助社”即“熊朱义助儿童幸福基金”。早在1931年熊希龄已将全部家当捐建基金,之后自己及家人的生活费由基金会按月发放。为救民于水火,在“不能计将来能否之温饱”的情况下,他仍一而再地从个人生活费挤出资金捐于救济,拳拳之心,莫不令人感佩。“余以老病之躯,又无官守言责,本可以往就安全之地,但以国家存亡,匹夫有责,余虽老,亦应尽国民一份子之义务,故决计与妈妈在此办救济也。”让人读之无不为之动容,潸然泪下。而对于孩子们的期望,仍是“儿等青年当为国尽忠,以慰老怀。”

另一封写于1937年10月24日的信,他除叙述战事情形,详细安排救助相关事宜外,字里行间多处流露出对时局的担忧和父亲对女儿的牵挂。据熊夫人毛彦文回忆文章,淞沪会战期间,他“整天都在那些地方巡视和办公,得暇又要写文章向当局贡献救亡意见,日以继夜,未尝休息。”他组织在上海设立临时伤兵医院、难民收容所,淞沪会战期间,共救出并医治受伤抗日将士6000余人,收容和救出难民22万人。两月后,因上海失守,他辗转香港,欲绕道回湘继续筹捐抗日,终因忧愤交加、旅途疲累,突发脑溢血于1937年12月25日在香港去世。据考证,这是目前留存于世他给女儿最后的信。

1892年农历2月20日,湖南沅州府衙内,一位新进举人以一幅棉花图并题以“此君一出天下暖”让四座愕然,他胸怀天下的豁达胸襟赢得了知府朱其懿的青眼相加,这位以棉花寓志的举人就是熊希龄。他从湘西走出,从青丝到白发,从翰苑到战场,终其一生都在践行年少时的誓言:以心头发热,暖天下苍生。

责编:莫成

一审:莫成

二审:杨元崇

三审:张颐佳

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号