新湖南客户端 2025-06-23 14:46:39

初遇:烟斗与花衬衫

1984年,我尚不满三十,整日在原省委接待处的厨房里脚不沾地。一日,正为接待菜单发愁,忽接任务:解下围裙,换上正装,速去蓉园八号楼服务一位“特殊客人”。领导领我至客房,只见一位精瘦的老者,身着花衬衫,趿着皮拖鞋,闲适地陷在沙发里。他叼着烟斗,含混地“哦”了一声。领导忙介绍:“这是小张,爱画画,您有事就吩咐他。”老者操着浓重的凤凰口音道:“好啊,小张!帮我买些笔墨纸砚,国画颜料……再看看有没有丙烯,也买点。”

这陌生老头儿气质独特。他拿起烟缸,垫张纸巾浇上茶水,烟斗轻轻一磕,白瓷青花上便晕开一圈浅咖啡渍。“器物嘛,得带点脾气,”他笑眯眯地,目光炯炯,“像人,没棱角站不住。”看得我心头微紧,他却忽然大笑:“莫紧张!我看你小子,倒也是个有棱角的料!”

后来方知,这位便是大名鼎鼎的黄永玉先生。

画具征途:绿皮车上的守护

同年七月,为筹备黄老来湘创作大幅作品,领导特派我随省档案馆装裱师,远赴江浙皖采购书画材料和裱画工具。深知是为黄老置办,我丝毫不敢懈怠。彼时交通艰难,绿皮火车里人潮汹涌,连个立锥之地都难寻。我紧攥采购单,挤在车厢角落,汗透衣衫,面颊灼烫。身体满是疲惫,但一想到是为黄老奔波,心中便涌起一股力量。

每到一地,我马不停蹄地穿梭于文具店、画材铺。选湖笔、斗笔、排笔,辨狼毫、羊毫、兼毫,挑剔散锋平齐、聚锋锐利、刚健有弹性;拣宣纸,指腹轻拈,专挑绵韧洁白者;颜料务求色泽纯正鲜艳;印泥讲究细腻温润;裱画材料亦一一甄别。每购一物,必细询用途性能,唯恐有失。

在浙江,购得质地轻柔、纹理细腻的丝绸裱料;于江苏,精心挑选画笔、印泥;至安徽,徽墨与宣纸声名远播,自当悉心采购。每件物品,我都仔细包裹,妥帖安放。

返程时,为免托运延误,我扛起大包小裹,在车站格外扎眼。上车后,将画具紧护脚下,一路颠簸,提心吊胆。直至回长沙,将物品完好交予黄老手中,他微微颔首:“小张,不错。”悬着的心才安然落下。

1985年,黄老在长沙九所宾馆创作巨幅《芙蓉国里尽朝晖》。他用着我采买的笔墨纸砚,笔下芙蓉娇艳欲滴,白鹭齐飞,生机盎然,朝晖遍洒,湖湘大地锦绣如织。画成,黄老伫立画前,左观右赏,眼中满是满意与兴奋。我深知,这些材料默默助成了这幅佳作,内心喜悦难言。

自1984年起,黄老几乎年年造访湖南,而为他采购书画工具,也成了我每年的“必修课”。每次皆如初般郑重其事,黄老亦总是满意。岁月流转,我与黄老日渐熟稔。他来长沙,我们便有一段相伴时光。他常分享奇闻轶事与人生哲思,我则静心聆听,从中汲取着艺术与生活的智慧。

老顽童归来:陶吧里的“艺术”

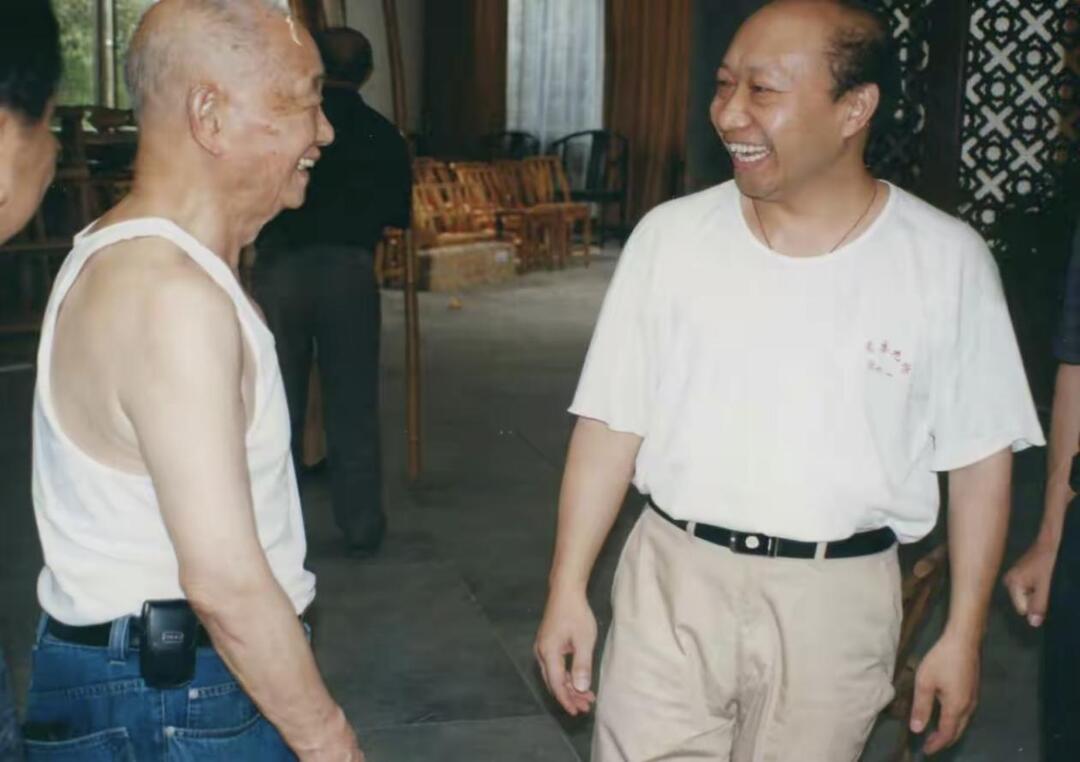

1989年后,黄老移居香港,暌违湖南多年,直至1997年方归。彼时我虽已是省委招待所副老总,仍遵领导嘱托,继续为黄老服务。1999年一个闷热的夏日,我正在餐饮部的陶吧忙碌,忽闻黄老将至。匆忙间将一切安排妥当。他叼着烟斗,满头大汗地进门,兴致勃勃:“小张,搞得不赖嘛!餐厅里开陶吧,算你有想法!开干咯!”我忙请他入座。

他脱下外衣,只穿背心便凑到陶艺转盘前。瞧他那架势,我心悬了起来。果然,第一个坯子塌了,第二个也未成形。他却毫不介怀,拍拍手:“看花容易绣花难!小师傅,你来!”陶艺师诚惶诚恐接过转盘,手心沁汗,在大师面前生怕失手。

几番尝试,陶艺师终于拉出一个高约四十厘米、直径二十五厘米的瓶坯。黄老凑近端详,忽然伸出右手,在瓶口处随意一捏,笑嘻嘻道:“瞧,这就是艺术!”我望着那变形的瓶坯,又惊又喜。他仿佛看透我心:“小张,做陶艺,跟做人做事一个理,得有点自己的小心思,不然多无趣!”

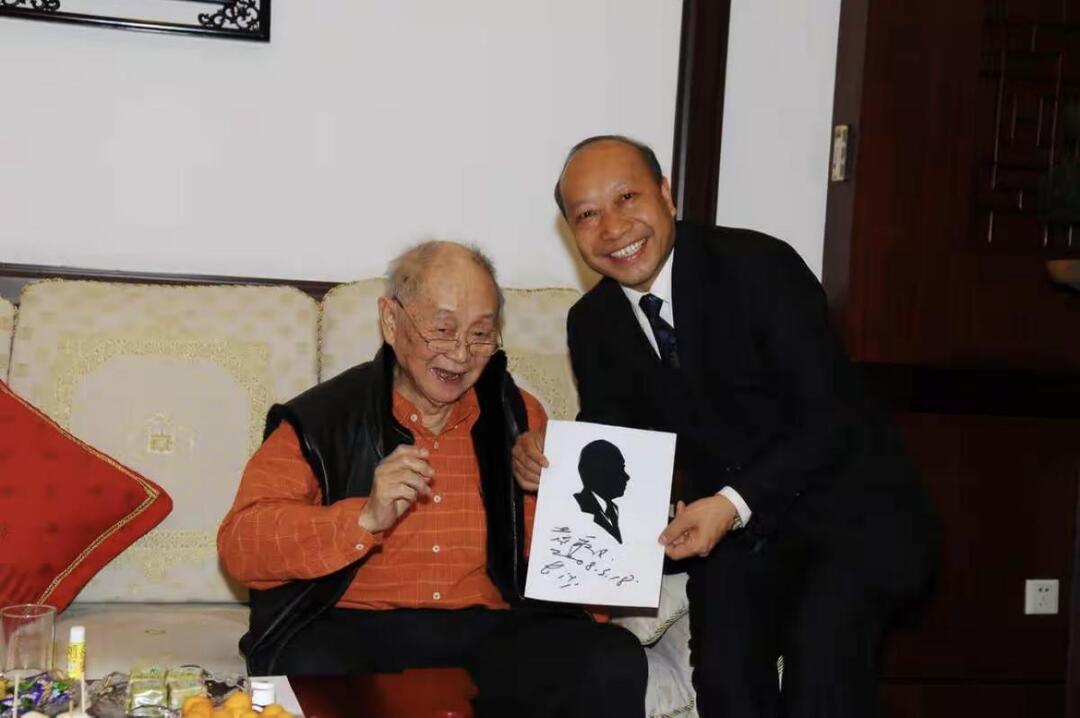

午餐前,领导陪他参观餐厅书画展示。行至我那幅山水画前,他竟驻足良久。我心提到了嗓子眼,唯恐批评。他却开口道:“你的画虽墨色深沉,却极通透,大气厚重且有张力,难得!很好!”心头大石落地,喜悦油然而生。

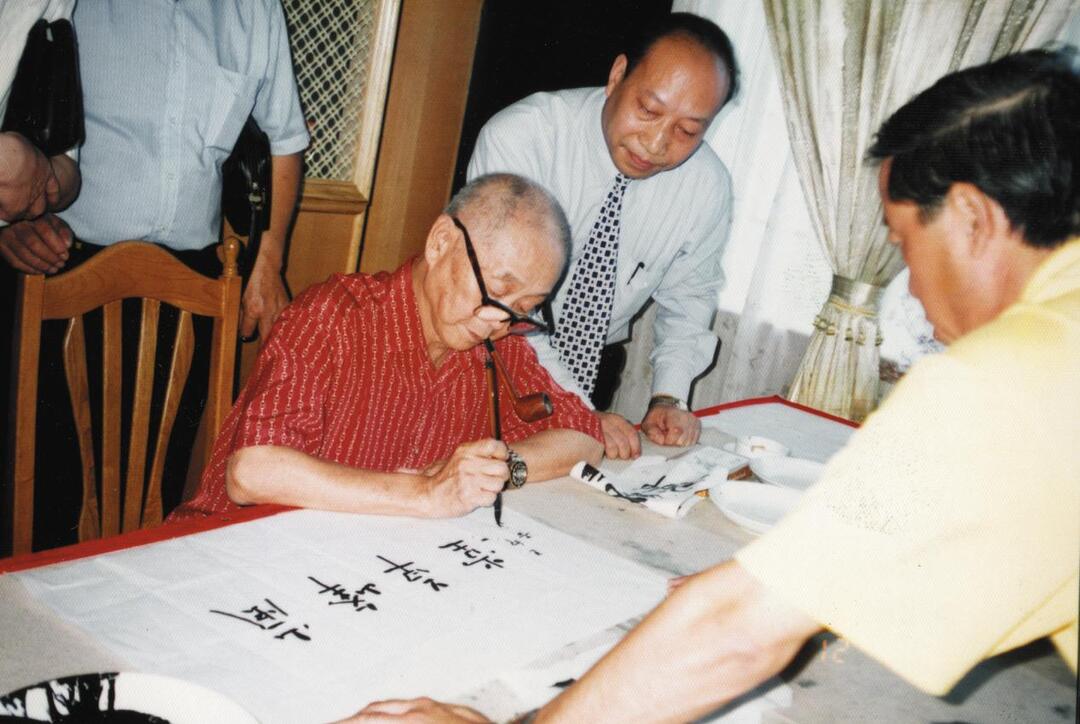

餐后,一溜酒鬼酒瓶排开,收藏者排队等候黄老签名。轮到我时,我斗胆请求:“黄老,能否给我的画室题个斋号?”他眼睛一亮:“行啊!不过,你得跟我换。”

斋号之缘:一场“黑画”交易

“怎么换?”我问。“咱俩都是‘黑画家’,”他烟斗一晃,眼神狡黠,“我因文革画猫头鹰成了‘黑画家’,你可是货真价实的‘黑画家’!你给我画幅一米见方的‘黑画’,我就给你题斋号。”

旁人一听,纷纷起哄:“值!太值了!简直是捡漏!”我亦笑:“黄老,您可别小瞧我这‘岚峰草堂’的斋号,有讲究的。”他来了兴致:“说说看。”

我便讲起儿时放牛的经历。五岁那年,家徒四壁,日日早起放牛。常望见远处高峰观,山巅云雾缭绕,峰峦时隐时现,恍若仙境。长大后才知那是座道观。我便想,将来也要好好修行,低调做人,高调做事。

他听罢,眼中闪亮:“好!我先给你题四个字。用‘岚峰堂’吧,‘草堂’不合适,你又不是真回老家搭茅屋。”我嘴上应着低调,心里早已乐开了花。

他提笔挥毫,第一张不满意,揉作一团便扔。我正心疼,随行人员已捡起塞给我:“收好,这可是宝贝!”只得接过。第二张写成,他端详片刻:“去掉‘草’字,就用‘岚峰堂’!”

这次题写斋号的“交易”,让我深切感受到黄老对艺术的尊重与对我的鼓励。身为名家,毫无架子,只以平等之心相交。这份情谊,弥足珍贵。

闲不住的“折腾”

黄老每次回长沙,总爱找我聊天。一次,说起他在凤凰城盖了座“夺翠楼”。他敲敲烟斗:“小张,我在凤凰弄了座楼,叫奪翠楼,名儿好听吧?就是把四下的翠色都夺过来喽!”我笑着附和:“妙!也够霸气,若能邀我去看看就好了。”他爽朗一拍我肩:“行!找机会带你去!”

后来,他又在北京建了“万和堂”,在凤凰半山腰筑起“玉氏山房”。每听他讲这些“折腾”事,我都由衷佩服。他捏捏烟斗,填上烟丝:“小张,我这人啊,就是闲不住。万和堂这名儿如何?我在那儿种了一片荷,图个万事和顺。”观荷、赏荷、画荷,成了他生活的一部分。“玉氏山房嘛,”他笑道,“就是用我的名儿,在凤凰半山腰,搭了个童年的念想。”我感叹:“黄老,您这折腾劲儿,我们后生都望尘莫及啊。”

再后来,他回香港,联系渐疏。然每当抬头望见“岚峰堂”斋号,便想起他——想起那叼着烟斗的笑容,想起他的顽皮跳脱,更想起他教会我的:生活啊,总得有点意思才够味。

这老头儿,真是个十足的老顽童!他的言传身教,也引领我在生活与艺术之路上,不断探寻前行。

尾声:堂号长悬,光暖前路

岁月悠悠,黄老已远行多时。追忆往昔,那些相伴的欢声笑语,皆沉淀为生命中最珍贵的宝藏。“岚峰堂”的斋号,依然高悬于我的画室,时刻低语:不忘初心、方得始终。

黄老虽逝,其独特的艺术光华与生活智慧,却如一束恒久的光,温暖照亮着我前行的方向。我愿带着他的教诲,继续在艺术天地间探索跋涉,用画笔勾勒心之所向,让岚峰堂的故事,在笔墨流转间,永远生动,永远流传。

作者:张志君 ,中国山水画家,中国美术家协会会员,湖南省画院特聘画家,享受国务院特殊津贴专家,当代艺宴创始人,主题国宴设计专家。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号