新湖南客户端 2025-06-21 12:17:07

笔舞彩墨 茶韵山河

——曹晓明绘画艺术中的东方意境与当代重构

作者:李黾

画家曹晓明近影

2024年1月,乍暖还寒时节。在即将开启的第十四届全国美展综合材料绘展厅中,曹晓明《茗系列•物语十》静静地站在那里。作品勾勒的线条与布、布与矿物颜料相互碰撞、交织,如时空的褶皱收藏着历史,又似中华几千年的茶文化在一瞬间优雅着清香。这幅作品是她“把传统美学基因融进当代艺术血肉之躯”的又一成功创作实践。在曹晓明这位娄底职业画家的创作思维里,她认为“以西方油画技巧作为自己的创作手段,用中国传统文化作为作品灵魂,才能创作出无愧于这个伟大时代的美术作品”。

油画《风卷红旗飘漁港》(120x160cm)

当欧洲油画沉淀了几个世纪的色彩科学,与中国的水墨画写意精神碰撞时,曹晓明手握画笔,在画布上开始了一场跨时空跨语言跨文化的长跑,而支撑曹晓明在这一条“浸透奋斗泪泉”道路上马拉松的是那份对艺术的赤子之忱,和对她所钟爱的中西方艺术精华的理解和融汇。

多元艺术语言的边界融合与技法重构

曹晓明的绘画领域并非单靠一两个画种就能概括。她从油画到综合材料再到壁画及国画山水之间不断切换,把那些不同的艺术语言融合在一起,变成极具自己个性和特色的色彩和绘画语言,这种横跨多个领域的勇敢做法,一部分来自她对东西方艺术本质的了解,更多的则在于她对这门“新生艺术”——综合材料绘画的接纳和喜爱.曹晓明深知,综合材料绘画“突破了传统绘画的界限,多种材料和技法融合在一起,这给了艺术家更大的创作发挥空间”.

布面油画《三辰威仪晃盛唐》(160x120cm)

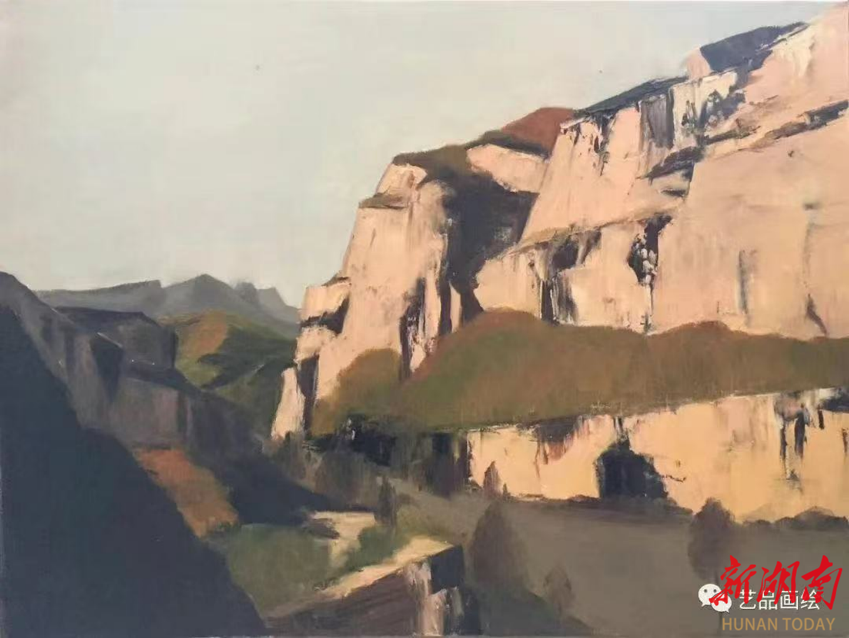

油画中的笔墨转译。创作太行山系列是曹晓明艺术生涯中极其重要的阶段,不仅是她由国画向油画华丽转身的关键,更是她作品与大自然亲密互动的真情流露。曹晓明曾经五次走进太行进行写生,在重峦叠嶂的太行山里,山峦也不再是简单的景物再现,而是“万物有灵且有情”。她在《太行春暖》《巍峨太行》《太行山谷》《太行春暖》等一系列表现太行山的油画作品中,将国画中锋用笔运用到油画的肌理上,这些流动的笔触和柔美的颜色在再现山川大地的同时,也将谢赫《古画品录》中的“气韵生动”带到了画面之中。 导师白羽平对她的作品评述是“将自己主观的审美与客观的物象结合,‘情景交融,取形达意,达意得神’,将深远的意境化于无形中”。

曹晓明的作品“意境幽邃、构成当代”,是中国人应具有的油画语言。获得第十三届全国美展湖南省优秀奖的作品《太行春暖》,证明了她的画面中有光影在方寸里舞蹈,色彩在对比中低语的东方诗意。

综合材料艺术的重新整合。曹晓明对于综合材料的创作不是简单意义上的不同材料的组合,而是把材料看成是表达自己文化内涵和符号,不断探索不同材料,试验新的表达手法和视觉形象。她在《茗系列·物语》《物语组画》《无题》《工业材料摆拍》系列作品中进行了很多新的尝试。比如,她运用金属和布料还有各种各样的矿物颜料拼贴叠加,这种拼贴不仅是在表现不同的材料特性,既是物质与物质之间的对话,更是在表达出材料背后的文化与记忆,即是茶道禅意、时间哲学的载体。

综合材料《工业材料摆拍》

曹晓明所采取的创作方法也是受到了法国立体主义大师乔治·布拉克的启示。她崇尚布拉克“把报纸、布料、金属等材料贴到画布上去”的创造性和“分析、推测、外形分解”方式,把物体解体重置在画面上。 像布拉克在静物里“做一次分析形体的实验”。她把对材料、结构、空间的前卫实验变成自己的语言,把东方意境重新塑造,在综合材料这一方面拓宽了绘画表现的范围。

曹晓明在茗系列·物语中对茶器、老家具、老物件等“东方审美符号”进行了解构,使这些东方符号在布面中产生传统和现代的碰撞,让作品既传统又时尚、充满和谐与张力,构造出一种新的美术空间。曹晓明通过对综合材料的实践,呈现出对中华哲学的思考,是东方意境的一种重构。正如曹晓明自己所言:“在一个纷扰的世界里,茶韵的雅静可以使人静心、清心、沉思”。正如艺评家阿波利奈尔所说“真正的创造,是把已知的元素组合成一个前所未见的诗意整体”。

布面油画《太行深壑》(60x80cm)

融古铸今的山水画境界。曹晓明十余载潜心山水,以笔墨营构心灵之境。他的艺术根脉源于中国山水画的伟大传统,而她最受启发的三位巨匠则是:北宋范宽《雪景寒林图》的雄浑之气,元末王蒙《青卞隐居图》的幽深繁密,明代沈周《庐山高图》的苍润之韵。

在曹晓明《云山清音》《春山清音图》《春风得意草木青》等山水画作品里,能察觉到范宽式的沉厚和力气。她用浓厚的笔墨勾画山峦骨脉,营造出天地间长久的苍茫和扎实,那种深沉豪迈的气势,正是对她北派山水雄浑精神的真挚呼应。她的笔触又有点王蒙式的趣味,山石的纹理细致入微,树林一丛一丛地遮掩,笔锋在纸上舞蹈,从稠密里开辟出一片幽深神秘的丘壑天地,引人探幽寻胜。最为珍贵的是曹晓明得到过沈周画中的人文情怀的滋养。她笔下的山水虽然苍老有力但不乏温柔,画中山水的磅礴和草木的生机互相映衬,整幅画给人的感觉是浑然大气又充满活力,饱含对大自然的礼赞和抒情诗般的情怀。

曹晓明山水绘画的艺术实作,存有“师古人之心,而不在师古人之迹”的智慧,是对师辈的范宽、王蒙、沈周等人绘画笔墨的一种心诚而崇敬的致敬,是在前人所传绘事的笔墨里孕养出来的独特审美的表现,给予当代山水画的创作实践以诸多启发。

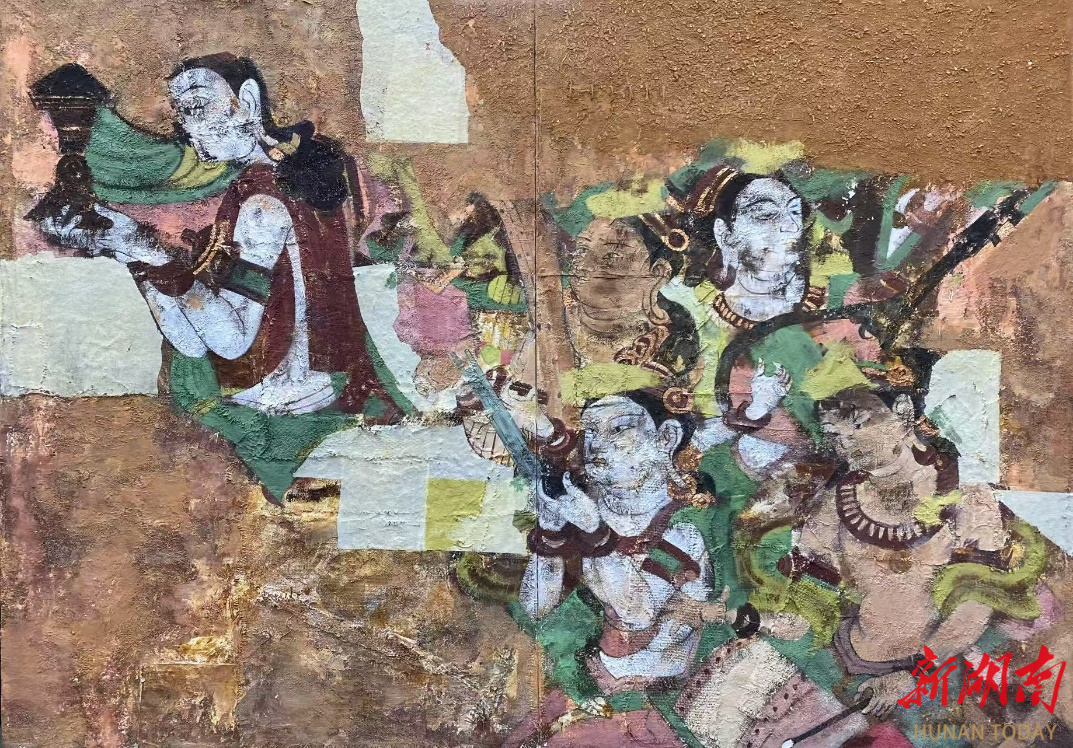

历史意象现代转译的壁画。曹晓明的壁画算是另一方天地,她在《三辰威仪晃盛唐》里面表现出自己在壁画方面传统基因现代表达能力,此作受到了敦煌壁画的启迪,用表现性的笔触,构造性的颜色,有肌理感的呈现,利用平行排列的构图给仪仗队列加上当代的仪式感,画面人物繁多,靠层次丰富的色彩,突出视觉上逐渐叠加的厚重,把盛唐时期的气势以及文化自信的豪迈重现出来,再塑气象,此画入选第五届“朝圣敦煌”全国美展,在沉稳险绝的构图之中给人物队列带来仪式化的现代形式感,表现出历史意象的现代转译能力。

壁画《丝路留痕》(170×240cm)

山河与茶韵双层重叠的人生跋涉

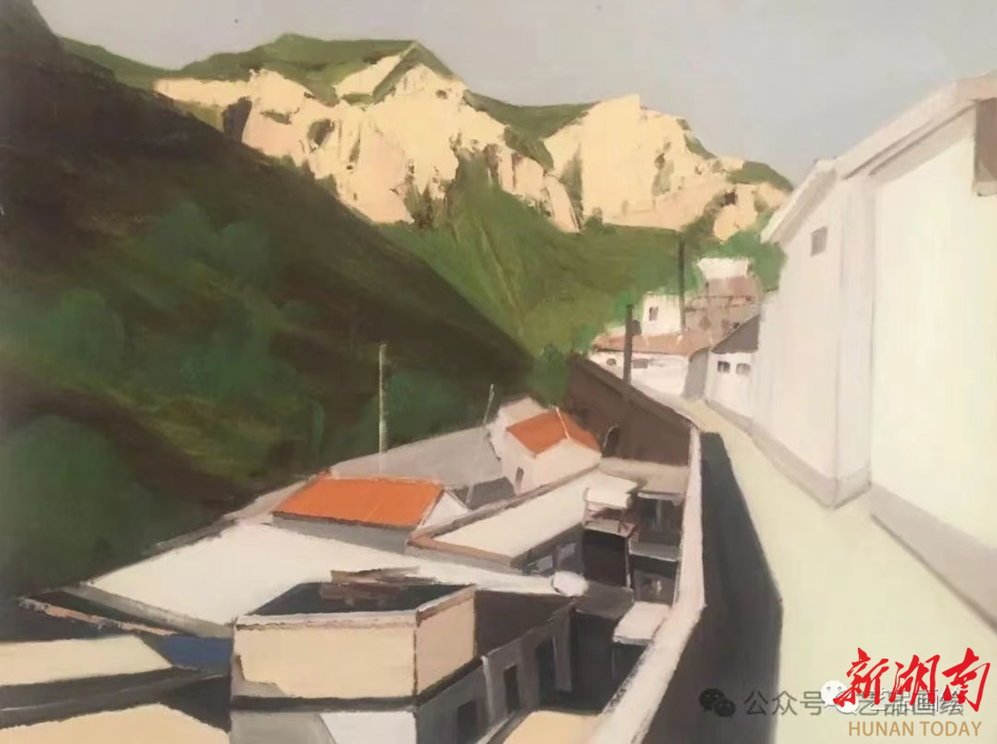

如果说曹晓明的太行山系列是自然书写的一次诗性转化,让她在写生的过程中将自己的所见所感融入其中,让作品有了魂,有了生命。那么他那一系列描写湘中风土人情的《回湾里》《万家坳》《娄底一隅》等作品就是将平常的房屋、山和景升华为诗性的存在。绿荫下的村舍,盘卧山间的龙脊,云霞般的山花。在这作品上流动着对美好景色的表达。在双峰九峰山写生时,她说“家乡的山岭像酣睡中的巨龙,秋天的银杏在风中飘扬如同一首诗歌。”

中国画《春山清音图》(68*136cm)

曹晓明的这种感觉也印证了石涛“山川与神遇”理论。她觉得“人与自然是有‘磁场’的”,在湘中各地写生的过程中,她一直想要“挣脱所有的传统枷锁,让艺术不再是传统式地记录”。她说“艺术是真实,是自由,好的艺术品一定是包含了万物的关联、情感的通达,艺术是真情的呈现,也是自我的放飞”。

布面油画 《山底村印象2》(80x100cm)

茗系列·物语是曹晓明近些年主要创作的一个系列,是她创作理论、哲学思考的一个重要表现。缘于她爱喝茶,爱淘老物件,喜欢带有中国特有的那种情感色调、审美趣味的老家具。她整个系列中最为核心的美学精神,则是“对东方审美符号对于老茶器、明式家具的解构重组,在画面上展开一次传统与现代的协商”,用“虚实相生”的构图、意象去表达“物我合一”“以器载道”的东方智慧,这一系列的作品都重新用现代视觉语义诠释出茶道美学的内核,焕发出生机勃勃的当代气息。“将现代与传统元素,放在同一个空间里,让传统的美学拥有现代人的审美”。曹晓明直言不讳地表达了自己的看法:“我用现代元素和传统元素结合在一块,就是把现代人想要的一种审美需求,放在古代的一种风韵当中去创造。对我来说,每一幅作品,从构成、颜色,包括材料的搭配合成,它就都是一次人生的跋涉。”

“物我合一”创作哲学与东方美学新境界

曹晓明艺术创作,其根本动力、最高境界,都可以归结到一个东方哲学美学的深邃命题,就是“物我合一”,她信奉“艺术源自真实,也源自自我”,她的创作实践,正是对中国画论“外师造化,中得心源”的最好阐释和当代解读。

“物我合一”这一创作哲学就在于破除主体我与客体物景之间的对立,追求的是一种交融互渗,浑然为一的状态。早在古代的哲人就有这种思考。在庄子的《庄子·齐物论》当中就提出:“天地与我并生,万物与我为一”,而庄子的故事也记载了他的“濠上观鱼”。庄子用移情的方法,讲出了情景交融,物我合一的美好境界。无论是面对壮阔山河写生,还是静观一件茶器的静默,她的艺术都是同一个精神脉络:“外师造化”,从自然中获取真实与鲜活的生命力;“中得心源”,将自己的感悟与情感融入作品,最后在画布上呈现“物我交融”“情景交融”的东方美学。这是她的艺术创作哲学基础,也是让她的作品不仅仅是停留在技术层面,而是可以直抵人心,传递永恒的东方气息。

布面油画《太行春暖系列1》(60x80cm)

在曹晓明的艺术境界当中,她认为对一门精深技艺的追求当中,人完全可以超越自我与对象的区分,达到一个超然物外的自由世界,这正是我国清代画家石涛认为的“山川与予神遇而迹化”。在石涛的《苦瓜和尚画语录》当中,国画的作者必须使自己的心与自然山川达到了精神层面的相通感通,最终使得山川的形神内化到我的胸臆当中,然后又迹化在自己的笔墨里头,这就是一个物我交融的过程。

曹晓明的艺术实践正是这种古老的哲学在当代画布上的一种鲜活存在,在她走进自然写生的时候表现得格外充分。太行山写生,她看到的层峦叠嶂的太行山并不是单纯要描摹的对象,而是“万物有情、心心相应”的巨大场域。她在写生现场所想要达到的绝不只是传统意义上的一种客观再现,而是想全身心地去融入、去感受山水的“磁场”,从而“把所有的束缚都摆脱掉”。她说“人与大自然是有磁场的”,她认为太行山“有一种大气候在那里呼唤着自己”。 这样的全心全情以至于到了物我两忘的程度,那个著名的小故事——她专注于作画的时候误把松节油当成矿泉水喝掉,正是这种忘我状态最鲜明、最极致的体现。对她来说写生便是写心,是内心情感与眼前物象的高度契合,太行山的壮美,春天的温暖,秋叶的金黄,通过她饱蘸情感的笔墨流淌到画布上,《太行春暖》《山底村印象》诸如此类的作品,皆是人与自然碰撞的产物,是“情景交融”的视觉诗篇。

茗系列·物语尽管是将目光由广阔的自然聚焦于精致的茶具、老旧的家具,但从媒介与对象中依然能看到那种“一花一世界,一叶一菩提”的哲理。所要呈现的美,正是对于茶器、老家具等这些“东方符号”的解构与重组,背后所蕴含的精神追求就是希望通过这些“器”来追寻“东方之道”。作品中,曹晓明不是只简单的描绘这些“器”,而是赋予了它灵性在画布上与之对话。她运用金属、 将布料、矿物颜料、宣纸、丙烯等综合材料用拼贴、叠加、肌理塑造,为静物注入超出其本身物理属性的精神气质,画面虚实交错,留白处理,既是画面的形式之美,又是营造冥想空间,传达茶道“和寂”之气的手法,另一种“物我交融”——艺术家与器物中所蕴含的文化精神交融,与茶道哲学的精神相交融。正如她所讲,“每一幅作品,无论是构成、色彩还有线条的搭配都是一次关于人生哲思的行走”。

全球化视野下艺术叙事的女性视角辩证

在男性主导的艺术史叙述中曹晓明的创作提供了宝贵的女性视角。《风卷红旗飘渔港》入选了2023 年“时代—帼风”中国女画家协会十周年展。画面中飘扬的红旗与渔船形成一种力量的象征,细腻的色调则传达出了女人味。

这并不是一种对抗性宣言,而是一种如茶香般沁润的美学态度。曹晓明把娄底女子特有的“倔强、执拗、灵秀、热烈”注入画笔,在《街角》等作品中以城市生活的疏离感的柔和色彩对比来呈现繁华背后孤独,是现代性的温柔批判。

中国画《云山清音》(68*136cm)

身边的艺术家曾把曹晓明的气质形容成“人画合一”,说她“美丽总是遮住率性奔放,而奔放却在画中显露"——她用笔顺畅,干脆利索,少说多做,放弃繁琐细节,只展现最直观的感受”,这种思想境界让曹晓明摆脱了女人经常会被贴上的矫情的标签,透露出一种柔中带刚的气质。

在众多艺术家追寻“北上广深”时,曹晓明却回到娄底做起了职业画家,这背后既有诸多的动人故事,更有她深深的艺术考量。她要让自己扎根湘中沃土上,把养育自己的故乡的这种地方性审美感受变成普世艺术话语,让这种湘中地区文化自觉融入她的作品中,成为自己用之不竭的艺术养料。

布面油画《山底村印象》(180x100cm)

曹晓明擅长在湘中民俗这片土壤里深耕。《娄底一隅》《早市》等描绘的都是常被很多画家遗忘的平常之景,但经她“以小见大”的转换,便能撼动人心,地方集市的繁华、山村晨雾的氤氲化为“新时代中国社会发展的微观镜像”。

拥有跨文化视野对很多内地画家来说,嘴上说起来是很容易的一件事。曹晓明之所以能有放眼世界文化的眼界,与她的好学和潜心钻研艺术有关,尤其是参访欧洲。2019年7月跟随导师白羽平出访欧洲的荷兰,比利时,法国,瑞士,西班牙五个国家,参观了荷兰库勒穆勒美术馆,凡·高美术馆,荷兰国立博物馆,巴黎卢浮宫,奥塞,蓬皮杜三大美术馆,西班牙普拉多美术馆。这次艺术之行,彻底拓宽了她的艺术格局。从普拉多美术馆、卢浮宫的名作中,她体会到“艺术无国界”,这更让她坚持“以中国人的方式画油画”。开阔的视野让她在《三辰威仪晃盛唐》中大胆吸收敦煌元素,在与西方的壁画技法对话时又不失东方神韵。在第十四届全国美展的展示墙上,《茗系列•物语十》旁边有“湖南娄底”的标注。这样一个地理标签与作品当下形态之间形成的张力,也正是曹晓明的艺术所呈现的最恰当的隐喻——给地域美学以进入全球艺术话语的通关文牒。

“画框贵、颜料贵、学费贵”,曹晓明谈及艺术路上的艰辛,“整个身心都爱着”和“希望将来我的作品能够感动他人,引起共鸣”,这样的朴实心愿支撑着她。特别是在太行山写生时,顶着40多度的温度,山巅上一站就是一整天,这需要多强的毅力?至于她在太行山上写生时误把松节油当水喝,在巴黎奥赛博物馆里面对名作潸然泪下,这是后话了。曹晓明就是这样以苦为乐,以苦为荣,用一片一片的艰辛拼凑起一个艺术家的成长图谱。

当《茗系列·物语十》的茶香在展厅中漫开,当《太行春暖》的山风吹拂进观者的心里,曹晓明就以画笔完成了一次双重归来。一是归来于中国美学的精神老家,二是归来于当代艺术的前沿阵地,这既是林风眠先生“调和中西艺术,创造时代艺术”观点的印证,又是对西方现代艺术大师们探路精神的回应,在这条荆棘和鲜花交织的艺术苦旅上,那杯杯清茶里的东方气韵,将会伴随她继续迎风而上,不负所有对她充满期待的人。

布面油画《临县印象》(60x80cm)

墨色未干处,新程已启航。曹晓明工作室,未完成的《茗系列.物语》新作静静伫立在画架上,老茶壶的轮廓在丙烯与金箔的碰撞中若隐若现,旁边半杯已凉的茶——日常的饮啜,终究会在画笔下化为永恒的艺术仪式。这种静默的场景,是对布拉克静物画中那份“精确而和谐”、那“微妙的银白色光亮”、那些“承载着文化记忆的载体”的一种遥遥的致敬,是当下语境下的未完之言,是东方韵致的书写。以金属、矿物颜料与布料的时空褶皱,凝缩千年茶道哲思。这幅作品延续了她将传统美学基因植入当代艺术躯体的探索,成为其“以西方油画传统为根基,以中国传统文化为依托”创作理念的巅峰注解。

布面综合《茗系列物语十》(120x170cm)

当欧洲油画的色彩遭遇中国水墨的写意精神,曹晓明以画板为熔炉,在跨文化冶炼中淬炼出东方意境的当代形态。支撑她走过这条“浸透奋斗泪泉”之路的正是对艺术本体的赤诚,以及对东西方美学精髓的深刻通融。曹晓明借笔完成双程回归——回到中国美学的精神原乡,又站上当下艺术的革新中国。她的实践是“调和中西艺术,创造时代艺术”这一林风眠的理想与现实,是对布拉克物质美学的东方回响——把“精确而和谐”的立体主义,转换成重构东方意境的独特话语。

“半杯凉茶候”,如此每日的饮啜会在一笔一画里成为恒久的仪式。身为中国女画家协会会员,湖南省美术家协会会员,湖南省陶瓷艺术家协会理事,娄底市女画家协会副主席,株山艺社社员的曹晓明,就像约翰·伯格曾经预言的“伟大的艺术不是在创新中丢掉传统,而是带着传统的基因跃入未知”。这样一条艰辛之路,她借着茶水里升腾的雾气,与东方文明一起迎着风雨向前奔走,以山河作纸,以清茶为墨,书写“物我合一”的未来篇章。

2025年6月19日无罹斋

责编:曾玉玺

一审:曾玉玺

二审:肖洋桂

三审:周俊

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号