湖南日报·新湖南客户端 2025-06-16 16:16:30

编者按:生命就像一条大河。湘水余波,大江东去,从湘江到黄浦江,越来越多的湖湘儿女来到上海扎根长三角。他们曾经折断过翅膀,也曾心碎失去过梦想;但他们坚定、奋斗,终于自由飞翔在这个充满光荣与梦想的城市,成为新时代向上生长的美好力量!

记录美好新时代,唱响湖湘好声音。在湖南省人民政府驻上海办事处指导下,湖南日报社新湖南湘沪频道特推出“湘遇上海”大型融媒体专题报道,报道从“创业”“品牌”“人文”“交流”四个维度,聚焦华东地区的湘籍人士及湘籍企业,倾听他们的声音,记录他们的奋斗,分享他们创新创业、工作生活的美好故事。

海阔天空,湘遇美好。期待您的参与、分享和支持(联系电话18670753183,邮箱947714568@qq.com)。

【湘遇人物】朱㑺夫,湖南长沙人,美国波士顿国际设计集团(BIDG)创始人兼总裁、首席设计师。毕业于长沙市雅礼中学,1992年考入清华大学建筑学院,本科毕业后赴美国麻省理工学院(MIT)深造建筑与城市设计。早年在美国斯塔宾建筑事务所(Stubbins Associates)从普通设计师成长为事务所合伙人,积累了丰富的国际经验。其代表项目包括北京中关村壹号、上海模速空间和杭州湖滨步行街区等,多次获国家级认可。朱㑺夫的设计生涯贯穿中西,他既深入研究中国传统建筑思想,又广泛吸收国际前沿理念。他的作品往往植根于中国文化土壤,却能以全球化的语言表达。

湖南日报全媒体记者 宁静

从清华到MIT:建筑师的养成

走进徐汇滨江上海国际传媒港的一间明亮办公室,朱㑺夫正静静地画着设计图,听到脚步声,他抬起头,脸上立刻浮现出热情的笑容,快步迎上来握手,声音爽朗而有力:“欢迎!来,看看我们最近的项目。”从办公室的落地窗户可以望见黄浦江,也正好看见模速空间一期所在的龙台路。作为波士顿国际设计(BIDG)的创始人兼总裁、首席设计师,他早已习惯了在建筑、城市与人的交汇处思考。“建筑不是孤立的存在,它必须与城市对话,与历史对话,最终与人对话。”朱㑺夫说。

(朱㑺夫)

朱㑺夫从小在设计院的环境中耳濡目染,父亲是毕业于东南大学的工程师,对建筑设计产生兴趣的他1992年成功考入清华大学建筑系(建筑学院),该系被誉为中国建筑界的“明珠”。在清华,他受到了严格的传统建筑知识训练。“清华教会了我扎实的基本功,尤其是手绘能力。”他回忆道。在公司展厅里,几幅手绘设计图被精心装裱,线条精准而富有生命力,展现出他对空间的敏锐感知。

1997年,他获得了美国麻省理工学院(MIT)奖学金,赴美深造。MIT是美国历史上第一个有建筑系的大学,它的建筑教育体系源自巴黎美术学院,强调建筑与城市、环境的整体性。“在MIT,我第一次意识到,建筑不是单纯的艺术品,而是城市文化与肌理的延续。”这种理念深深影响了他后来的设计哲学。

毕业后,朱㑺夫进入波士顿著名的斯塔宾建筑事务所,凭实力赢得同事的尊重和认可,并在短短三年内成为该事务所有史以来最年轻的合伙人。2005年,朱㑺夫与斯塔宾事务所前总裁Easley Hamner先生在波士顿共同创立波士顿国际设计Boston International Design Group(BIDG)。当时,年轻的朱㑺夫在波士顿的清华校友群中是比较活跃的,身在大洋彼岸也常常关心母校的建设和发展。2005年,他收到清华大学的邀请,参与研究清华大学百年校庆校园规划。

母校的召唤,以及国内建设的蓬勃发展,让朱㑺夫决定回国创业,创建了上海波城建筑设计事务所。选择落地上海,而非更熟悉的北京,他笑谈做出这一决定时,带着一种自嘲式的坦诚:"在北京,老师同学多,认识我的人多,而在上海这个陌生的城市,就算失败了,还能悄悄溜回波士顿画图。”朱㑺夫回忆道:"当初我们几个设计师在黄埔一间未装修的毛坯房里,大热天穿着破旧的、湿透了的T恤衫画图。一位名校毕业的女生来应聘,完全不相信这是有国际背景的设计事务所,被吓跑了。当时的工作条件虽然简陋,但是每个人都充满激情,现在想起来都觉得热血。这种近乎"苦行僧"般的工作状态,对事业的执着成为团队凝聚力的来源。没有豪华的办公室,没有充足的资金,有的只是一群对建筑设计怀有热忱的年轻人,用铅笔和图纸一点点勾勒未来的可能。”

城市更新:让历史建筑“活”起来

随着改革开放不段深入,为了满足人民对美好生活的不断追求,近年来,历史建筑改造已成为城市更新与文化传承的重要议题,许多历史建筑经过改造后焕发新生。城市更新中历史建筑的活化利用,已成为连接过去与未来的重要纽带。朱㑺夫及其团队参与的多个项目,北京前门东区、前门三里河,上海徐汇龙华历史风貌区保护与改造,杭州西湖湖滨步行街、南山路及西湖天地等项目的设计,正是这一理念的生动实践。

隐藏在北京胡同深处的前门三里河,经过水系治理、生态修复、民居修缮、种植绿树等改造工程,让人们依水而生,如今已成为融合历史韵味与现代生态的“京城小江南”,再现“水穿街巷、庭院人家”的美丽景象。

杭州西湖湖滨改造也是朱㑺夫难忘的经历。“从2008年起坚持了14年,不断改进提升。西湖湖滨步行街通过独具匠心的设计,将西湖的自然美学与城市公共空间完美融合,成为杭州名副其实的“城市会客厅”。在朱㑺夫看来,这是具有西湖特色的独特设计。“城市更新不是简单的翻新,而是要让老建筑适应现代生活,同时保留它的灵魂。”他解释道。

然而,城市更新往往伴随着争议。“有些业主希望最大化商业价值,而规划部门可能更关注历史保护。”朱㑺夫坦言,“我们的角色是找到平衡点,创新要源自于对场地的尊重,设计能推动社会可持续未来。”

设计理念:建筑为人服务

朱㑺夫一直以来坚持"建筑为人服务"的设计理念,这也揭示了一个跨越千年的建筑学真理——从古希腊卫城的阶梯到苏州园林的曲径,真正伟大的建筑永远是承载人类情感的容器。这种理念在北京中关村一号园区、上海模速空间设计中得到完美诠释:玻璃幕墙折射的不仅是阳光,更是科技工作者灵感的碰撞;连廊设计的弧度不仅符合人体工学,更暗喻着创新思维的流动轨迹。

4月29日,习近平总书记在上海“模速空间”大模型创新生态社区内,现场同青年创新人才亲切交流。“模速空间”从一期到六期的扩展,以龙台路云锦路为圆心,如涟漪般向外延展,却又通过“织锦式”交叉保持紧密关联。年轻的空间,年轻人创业的空间……成立不到两年,总面积超6万平方米的“模速空间”正以惊人的速度崛起为大模型领域的“超级孵化器”。如今,“模速空间”正在向全球青年发出“邀请函”,召唤他们投身人工智能这一年轻的事业。

(朱㑺夫与设计团队在徐汇模速空间的工地现场)

建筑的终极使命是创造"有温度的空间"。上海"模速空间"的涟漪式扩展,恰似年轻人创业梦想的同心圆扩散。朱㑺夫在“模速空间”的设计中,创造了一种“动态共创”的建筑哲学——38天完成一期工程的“奇迹”,并非单纯的速度竞赛,而是对空间生长逻辑的精准把控。他与业主、企业、施工方形成紧密的协作网络,让建筑在使用中持续优化,甚至“路演空间的尺寸与形式”都随科学家的即兴需求调整。这种理念让建筑不再是凝固的雕塑,而是如生命体般呼吸、演化的有机结构。

这种人文关怀需要超越时空的前瞻性,正如朱㑺夫所说,建筑要经得起三重考验:当下融入城市的谦逊姿态,同时满足功能的实用智慧,远期则是历久弥新的文化韧性。“模速空间”的钢结构骨架,既能承载今日的创业激情,也可托起未来的产业升级。在人工智能重构世界的今天,建筑的人文底色愈发珍贵。当算法可以生成无数设计方案时,真正稀缺的是对场所记忆的尊重,是对使用者微笑弧度的测量,是让冰冷混凝土焕发人文光辉的创造力。这或许正是朱㑺夫理念的深层启示:最好的建筑永远是"会呼吸的机器",而最伟大的机器终将成为"有灵魂的建筑"。

建筑师的生活:健康和创造力

受“为祖国健康工作五十年”清华大学体育精神的感召,特别是在国外学习和工作时,朱㑺夫印象最深刻的是美国同学的身体条件和体能。“不论是在波士顿的冰天雪地里,还是连夜赶设计,都能感受到他们身体素质特别好。”他的波士顿国际设计事务所合伙人Easley Hamner先生90岁高龄还在哈佛任教,这让他意识到,身体保持健康,才能有竞争力,才能报效国家。

与人们印象中熬夜赶图、生活不规律的建筑师不同,一直以来,朱㑺夫保持着高度自律的生活习惯,不熬夜,早起浇浇花,每个周末时间尽量留给自己和家人。他每周进行三场网球训练,还踢一场足球,还有康复训练,以至于在球场上一般年轻人都不是他的对手。“建筑设计是高强度的脑力劳动,没有健康的身体,创造力会大打折扣。”他笑着说。

(2016年参加长沙贺龙体育场恢复贺龙杯比赛和纪念贺龙元帅诞辰120周年足球赛)

在他的办公室里,看不到传统的格子间或封闭隔断,遇到问题往往一声呼唤人就来了,他戏称为“工作全靠一声吼”。这种看似随性的工作方式,实则暗含朱㑺夫对设计行业的深刻理解:"建筑不是独奏,而是交响乐。"在参与北京中关村壹号等大型项目时,这种"无界办公"模式让设计、结构、景观团队实现了无缝对接,方案迭代效率提升显著。曾有客户惊讶于BIDG能在48小时内完成重大修改,而这正是开放式协作带来的化学反应。从清华到MIT,再到创立跨国设计机构,朱㑺夫始终相信:打破物理界限的办公室,才能孕育打破思维界限的设计。

未来:让中国设计走向世界

成立于2005年的波士顿国际设计,如今在北京、上海和波士顿设立了分部,参与了国内外许多项目的开发和设计,朱㑺夫希望未来能进一步推动中国设计与国际接轨。他表示:“中国城市化的速度世界罕见,这给了建筑师巨大的舞台,但我们的目标不应只是建造更多高楼,而是创造真正有生命力的空间。”

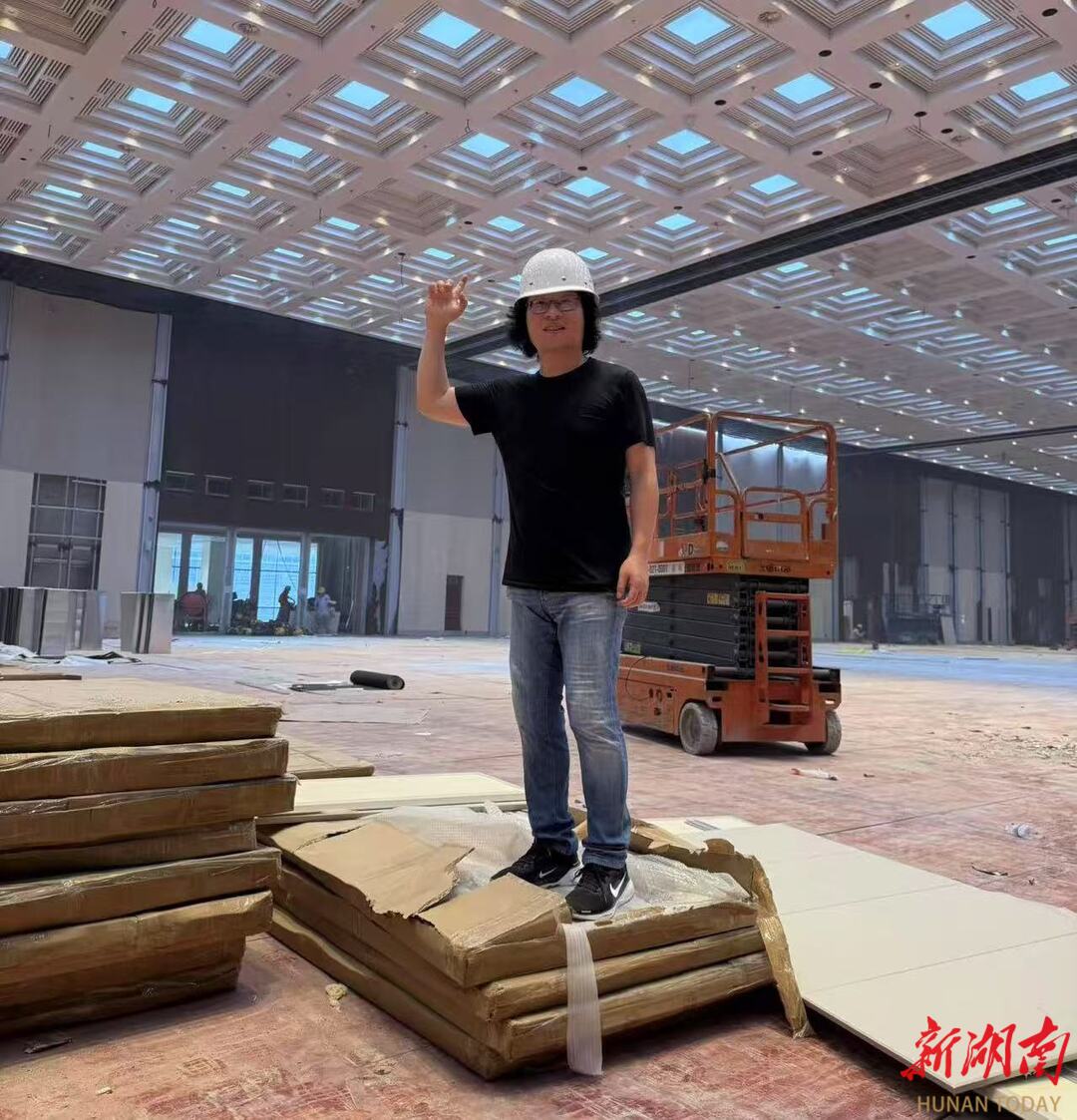

(朱㑺夫在徐汇西岸国展的工地)

朱㑺夫虽以国际视野著称,却始终未忘乡土根脉。“好好考,惟楚有才。”早年高考体检时一位医生对他说的这句话,深深烙印在朱㑺夫的记忆里。这位医生无心的鼓励,成为他人生中贯穿始终的精神密码。一路走来,不论遇到多大困难和挫折,湖南人“吃得苦、霸得蛮”这种刻在骨子里的精神时刻激励着他,不断在事业上超越自我。

黄浦江畔,一座融合湖湘韵味与现代气息的建筑正悄然讲述着湖南故事。上海芒果广场的湖南会客厅,不仅是一座建筑,更是湖湘文化走向世界的桥梁。作为一名湖南学子,接到家乡的委托,朱㑺夫以“分文不取”的姿态接下了湖南会客厅的设计重任,视之为回报桑梓的难得机会。真正的文化传播者,既要有立足传统的根基,又要有拥抱世界的胸怀。朱㑺夫用他的设计诠释了:最好的乡愁,是让故乡走向世界;最深的回报,是让世界读懂故乡。

采访结束,窗外阳光透过云层洒在江面上,凝望远方的朱㑺夫明白:对他而言,建筑不仅是职业,更是一场与城市的永恒对话。

责编:宁静

一审:宁静

二审:朱晓华

三审:赵雨杉

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号