湖南日报·新湖南客户端 2025-06-14 13:20:33

王东

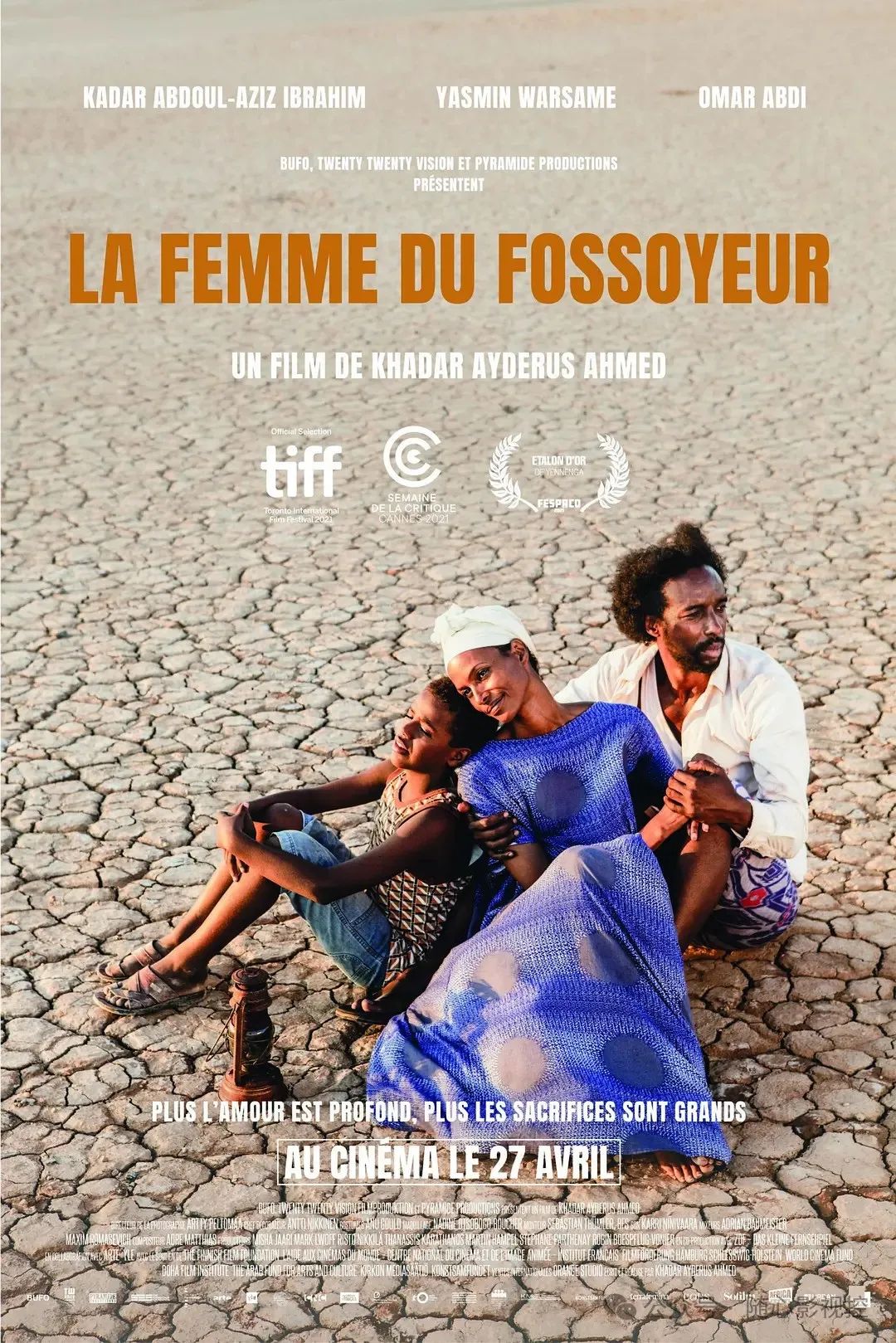

索马里导演哈达尔·艾哈迈德执导的影片《掘墓人的妻子》以反类型的姿态闯入国际影坛,入围第74届戛纳国际电影节影评人周单元大奖,用近乎人类学凝视的镜头语言,在生死命题中展开对尊严、爱情与生存困境的哲学叩问。

这是发生在非洲之角吉布提市的一个微妙而简单的爱情故事,影片围绕掘墓人古勒德为拯救患病妻子纳斯拉筹集医疗费用展开叙事,核心主题聚焦贫困家庭在困境中对亲情、爱情的坚守与忠贞,展现了非洲人民的顽强不屈。导演没有按照传统电影的表现手法,把重点放在煽情以及对社会的痛诉上,而是以极简的叙事风格展现了现实的生存困境与人性光辉。影片中亲情与爱情的至死不渝,彼此之间的动人情照,如同和煦的阳光普照在众人身上。

古勒德:沉默的西西弗斯

作为掘墓人,不论在任何地方,大概都会受到职业歧视,古勒德的掘墓人身份被刻意符号化,他们重复着为他人挖掘墓穴的机械劳动,工作场景笼罩在阴郁的色调中,暗示边缘职业者的隐形压迫。然而,即便是社会最边缘化的职业,也并非天天都有活儿可干,他们大部分时间只能在医院门口当做“蹲守死亡的人”,他们也许会有挣扎,也许早已麻木,但他们要面对的现实是,要养家糊口,要赚钱为家人治病,只要有人去世他们才有工作。这个行业可以把悲伤切割成工钱,甚至连泪水都有报价。

终于等到一辆救护车急速开进医院,古勒德和他的掘墓人朋友如等候已久的猎狗蜂拥而上,当听到医生说病人未有生命危险时,他们似乎很沮丧,病人没有大碍,意味着他们没有饭吃。于是,古勒德只能尝试各种方法去赚钱,他帮车主搬货,他去工地应聘民工,甚至还有过抢银行的冲动,当他举起砖头即将砸向银行玻璃的那一刻,理性告诉他这样做是不理性的,最终冷静下来,没有走向极端。影片拒绝将苦难升华成救赎寓言,而是让观众直面那些在秩序裂隙中野蛮生长的尊严。

妻子病情加重,古勒德再次接到掘墓的活儿,但是他开心不起来,如果还不抓紧筹齐5000美元的治疗费,也许下一次就是为妻子掘墓。于是,他把照顾家庭的重担托付给了儿子,自己带着一瓶水开始了漫长的苦行,他要回到遥远的家乡卖羊筹钱。这一段救赎之路,导演做了非常有仪式感的描述,太阳西沉,日复一日,一个人跋涉在荒漠之中特别渺小,干裂的土地仿佛他破裂的心境,鞋走坏了,脚磨破了,水喝完了,何时才能到达彼岸?

困境中的坚持是一种信仰,逆境中的坚持是一种力量。惯性的叙事大概是古勒德最终回到村庄,卖了羊拿到钱去治好妻子的病,然而,因为他早年与妻子私奔,家产早已归弟弟所有,村长做出裁决维持原判。这一次理性没有压住愤怒,古勒德偷了弟弟的羊连夜离开,最后被弟弟追上打了个半死,被卡车司机救到车上,与路边踢球的儿子擦肩而过,故事戛然而止。我们可以看到导演的善意与克制,最后依旧给主角留下了希望,仿佛黑暗中的一座灯塔,真切感人的情节,为这部电影增色不少。

古勒德的生存困境与古希腊神话中的西西弗斯形成现实与神话的互文,西西弗斯因触犯众神被罚永续推石上山,巨石反复滚落象征命运对个体的碾压性嘲弄,古勒德则因妻子的巨额医疗费,让每一次掘墓都成为对贫困命运的徒劳抵抗,两者皆被困于绝望的重复劳作之中,却在荒诞中迸发出人性的尊严与反抗力量。

当然,古勒德的反抗更加内敛,他既不控诉医疗系统的溃败,也不挑战世俗权威,而是以掘墓工具为武器,在埋葬他人的同时,悄然抵抗妻子的死亡。古勒德掘墓时凝固的侧脸,透露出内心无比的坚定。这种“向死而生”的姿态,让希望在苦难土壤上落地生根,妻子生命得以延续的微弱曙光。

纳斯拉:尊严的无声宣言

纳斯拉的肾衰竭病症让个体健康逐渐溃败,病床前反复出现的输液袋,成为现实的微观缩影。丈夫加倍工作,儿子不再贪玩,纳斯拉的病痛直接推动家庭关系从日常互助转向极端生存策略,她本是“被拯救者”,却成为家庭凝聚力的精神锚点。片名《掘墓人的妻子》,虽然主语是“妻子”,但影片中的主角显然是掘墓人,大量笔墨都在掘墓人身上,当时我以为是翻译偏差,但现在我明白,疾病也许会映射不和谐的家庭关系,但治疗过程可重建和谐。

纳斯拉虽受困病榻,但导演刻意规避病痛的刻画,通过她始终整洁的头巾、与丈夫对话时的平静语调,消解了疾病带来的“苦难者”的刻板形象,凸显非洲女性在逆境中维持尊严的本能力量,以及迸发的生命韧性。疼痛不在于展示伤口,而在于谁定义疼痛的意义。

最让我动容的是纳斯拉灿烂的笑,她精心装扮带着古勒德混到别人的婚礼当中,两人伴随着音乐尽情跳舞,那一刻他们忘记生活的苦难,忘记身体的病痛,短暂的浪漫让我们看到爱情可以那么美好。他们的梦想很简单,送儿子读最好的学校,然后去环游非洲,虽然遥不可及,但熠熠生辉,照亮着他们前行的道路。影片没有明确交代纳斯拉是否康复,也许还有更大的挑战在前方,但在未完成的抗争中定义存在的价值。

艾哈迈德:独特的静默叙事

电影《掘墓人的妻子》由索马里导演哈达尔·艾哈迈德编剧、导演,故事真实感人,情感深刻细腻,结构简单明了,叙事紧凑完整,每一个情节都与整个故事紧密相连,使得故事的推进更加顺畅,更加自然。尤其是古勒德在漫长苦行中的刻画,俯拍干裂的大地,人物拄着木棍缓缓入画,上帝视角下的众生特别渺小,仿佛在冷静地看着非洲大地上的“物竞天择”。交代古勒德与妻子年轻时私奔的情节也特别巧妙,在路上,古勒德为路人讲述,在家里,妻子为儿子讲述,使用平行蒙太奇的剪辑方式缝合了一个完整的故事。古勒德被弟弟打到在地后,他绝望地看着空中自由翱翔的鹰,自由与困境形成强烈对比,人类似乎主宰了世界,但活得没有一只鹰自在。

影片中很多情节之间不仅是线性的关系,还有着相互呼应和对比的关系,使得整个电影的叙事更加丰富和有层次感。这些成熟的视听表现手法,将故事情节推进到更高的境界,也将电影中的情感和主旨更好地传递给了观众。哈达尔·艾哈迈德的电影语言呈现出独特的“静默叙事”,镜头下的角色往往通过肢体语言就能表现出台词无法表达出的力量,可以看到他深受意大利新现实主义和伊朗诗意现实主义的双重影响,用近乎人类凝视的镜头捕捉日常生活中的非凡时刻。

湖南日报湘江副刊艺风版面投稿邮箱:whbml@163.com

征集:戏剧与影视、美术、音乐、书法、舞蹈、摄影、非遗等题材评论及散文。

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号