艺评|蒋华:话剧《叩响》“叩响”的三张门——观话剧《叩响》长沙巡演

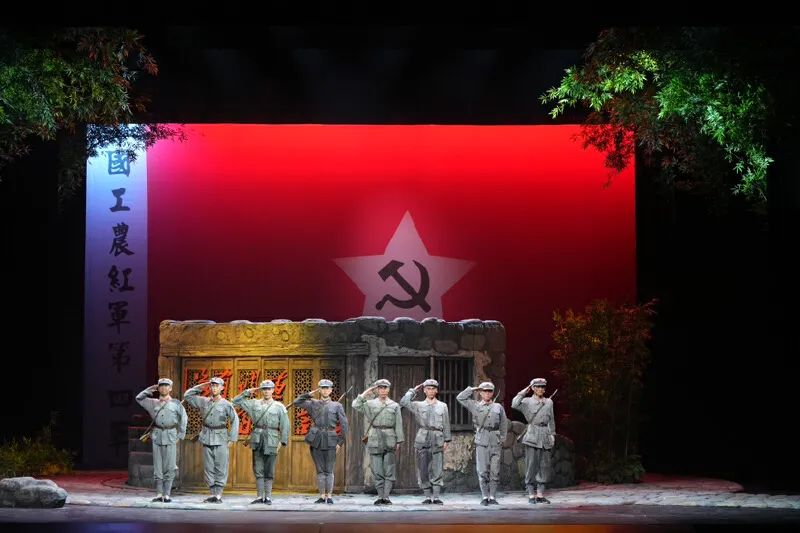

话剧《叩响》“叩响”的三张门——观话剧《叩响》长沙巡演舞台一侧,一张门静静矗立,三声钟声,节目开演。六下叩门之声后,毛泽东推门走了进去,门后是他要到的寻乌,也是波澜壮阔的历史风云。门,在《叩响》舞台上,既是有形之物,也是无形之意象。它不仅是物理空间的界限,更是精神世界的隐喻。当舞台的灯光渐暗,木门开启。1930年的寻乌城仿佛从历史的褶皱中苏醒。话剧《叩响》以毛泽东同志在赣南大地上的社会调查为切口,将“没有调查,没有发言权”的真理化为舞台上的呼吸与心跳。这场跨越时空的对话,不仅是对一段革命历史的回望,更是一场叩击当代人精神世界的叩问。在舞台上,每一次的推门,都是对真相的探寻,对民生的叩问。当毛泽东与留苏特派员刘致明激烈辩论时,舞台上的转台如历史的车轮般转动。一边是共产国际文件中冰冷的“城市中心论”,一边是寻乌街头挑夫肩头压弯的扁担。这种虚实交织的舞台语言,让观众看见真理如何在泥土中生根。它不是教条的复读,而是从血与火中淬炼出的生存智慧。历史人物该如何创作?特别是“伟人”。该剧并未将毛泽东塑造成高瞻远瞩的“先知”,而是呈现了一个躬身倾听的“求道者”。他与郭会长的推心置腹,对朱有财的静静倾听,与被迫卖女寡妇对坐长谈,这些,让观众看到的不是领袖的光环,而是一个共产党人最本真的模样——谦卑、执拗、永远带着泥土气息。让“实事求是”的精神不再是教科书上的铅字,而是可触可感的生命温度。《叩响》的舞台,是一座用想象力构建的时光隧道。圆形转台如同时代的年轮,将街道、祠堂乃至战争的场景都浓缩在方寸之间。受限于舞台的大小,虽然布景显得还是简单甚至有些简陋,但通过布景、屏幕和声音的叠加,让舞台显得丰富、立体,实现了内容无限扩张的可能。每一次舞台旋转后的转场,让剧情没有丝毫卡顿,显得极为流畅自然。《叩响》舞台通过冷暖色调的对比与动态光影,外化角色的内心冲突。例如孙排长牺牲场景中,灯光以冷蓝色调营造悲壮氛围,并通过“灵魂对话”的调度设计,以虚实交叠的光影增强感染力。同时,《叩响》通过投影技术呈现《寻乌调查》文本片段、历史影像等,将文献资料转化为视觉符号,增强了历史真实感。话剧最重要的是人的表现和人物的塑造。在这点上,《叩响》同样可圈可点。刘致明这个角色尤为出彩——他不是脸谱化的“反派”,而是带着理想主义枷锁的悲剧人物。当他发现根据自己制定的政策导致农民暴动时,一句自问,“难道……我们真的错了吗”,让他开始对苏联“教条主义”“本本主义”的盲从产生了动摇。“不能对人民群众的呐喊视而不见”则是他最终的觉醒。在攻打长沙时献出生命,让他完成了灵魂的洗礼和救赎。安娜,一个从迷恋俄式革命术语的进步青年,到重拾本名“采莲”,其蜕变轨迹暗合着知识分子的本土化觉醒。其中古柏从一个莽撞青年向一个冷静合格的革命者的转变,也让人动容。这是一部2个小时的革命历史话剧,但由于优秀的剧本和演员的精彩演绎,并不觉得枯燥,相反,剧里几个小人物的表演让人一亮,像温老团“吃绝户”时的丑恶以及听到分田地时的“狡诈”,非常生动,哑巴虽然出场不多,但仅凭肢体演绎,就将底层人物的卑微表现得淋漓尽致。剧中的核心冲突围绕毛泽东与留苏特派员刘致明的思想碰撞展开。刘致明主张“从经典文本找答案”,而毛泽东坚持“盐罐子里出政策”。这是对于“城市中心论”与“农村包围城市”的真理之辩。而在寻乌,通过打土豪、分田地过程中的一系列躬身调研,也让“没有调查,没有发言权”这一真理更加熠熠生辉。长沙是毛泽东青年时期求学之地,也是“枪杆子里出政权”思想的诞生地。这座城市既孕育了“问苍茫大地”的天问,也见证了秋收起义的星火。《叩响》选择长沙作为巡演首站,既是对“革命摇篮”的致敬,亦是对两地红色基因的联动。剧中,毛泽东的叩响在今天,有着更加现实的意义。他在叩开封闭的思想之门后,需要我们叩响懈怠的担当之门,同时,也要不断叩问浮夸的作风之门。《叩响》的成功,在于它没有提供标准答案,而是点燃了思考的火种。当我们在剧场中与历史对视,那些关于理想与现实的辩驳、关于方法论与价值观的碰撞,终将化作照亮前行之路的星火。演员谢幕时,掌声不断,有观众高呼“毛主席万岁”,此刻,《叩响》已超越戏剧范畴,成为连接历史记忆与当代精神的文化仪式。责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联