湖南文联 2025-05-30 09:09:35

寻乌星火,叩响百年求真之路

文|施俊杰

在中国革命的历史中,小城寻乌或许不是最耀眼的一个,但绝对是具有划时代意义的一个。这座偏僻落后的山区小城,为什么成为中国共产党实事求是思想路线的发源地?一次看起来走街串巷的普通社会调查,为何竟然深刻地影响了中国革命的历史走向?

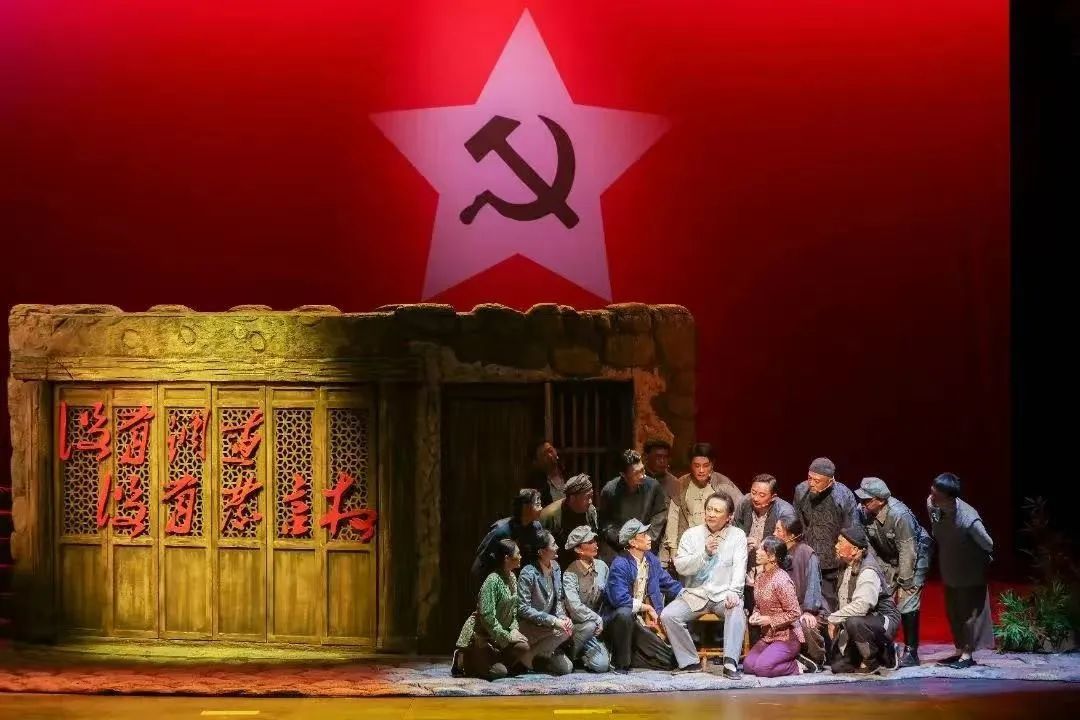

日前,由深圳、赣州、寻乌等多地宣传部门联合推动的原创革命历史题材话剧《叩响》在湖南大剧院隆重上演。这部剧目以1930年“寻乌调查”事件为蓝本,艺术地再现了毛泽东在江西寻乌开展社会调查、撰写《寻乌调查》和《反对本本主义》的历史进程,生动地展现了毛泽东深入了解社会情况和群众疾苦,积累城市商业管理经验,与党内冒进思想做斗争的故事。《寻乌调查》是中国共产党实事求是思想路线的早期实践奠基之作,毛泽东以“打破砂锅问到底”的调研精神,深入田间地头、商铺作坊,在走街串巷中解剖社会肌理,在抽丝剥茧中洞察阶级关系,不仅第一次清晰勾勒出中国农村社会的完整轮廓,更以“没有调查,没有发言权”的论断,为马克思主义中国化提供了鲜活的样本。

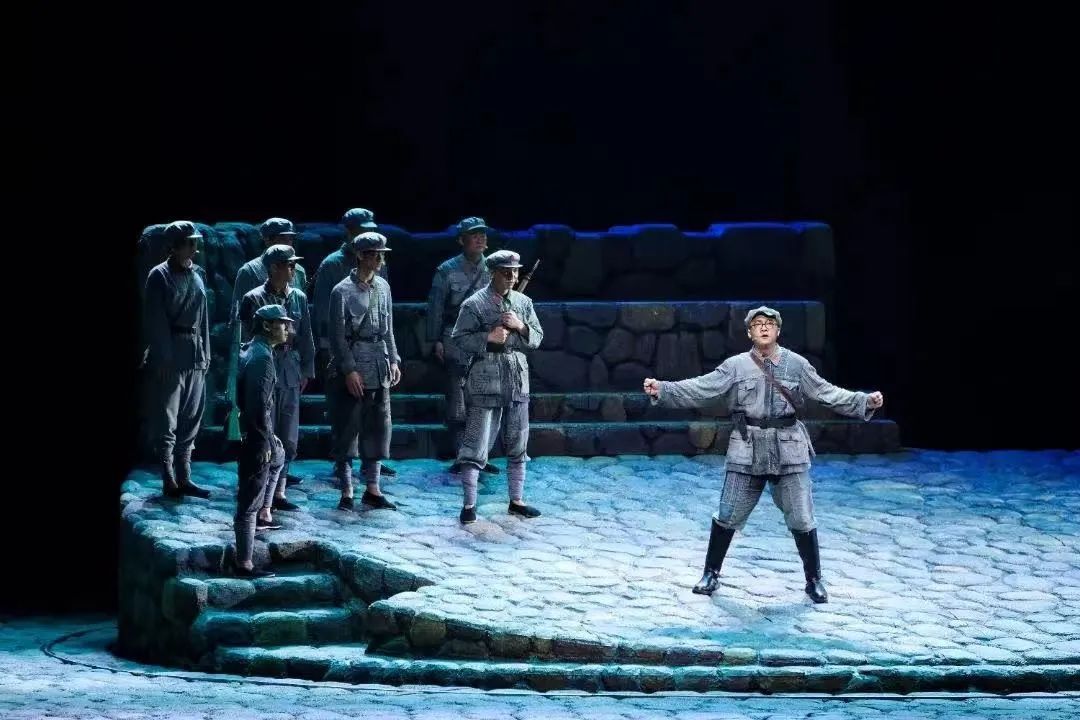

叩响历史之门,在戏剧冲突中还原对马克思主义真理的探索。《叩响》的核心叙事围绕毛泽东与留苏特派员刘致明之间的思想交锋展开。1930年的中国革命正处于“城市中心论”与“农村包围城市”的十字路口上。在剧中,《叩响》的主创人员依据历史事实,巧妙地设置了各种矛盾冲突来再现当时复杂的历史情境,引发观众主动去思考。比如,当留苏特派员刘致明却强势地、教条化地挥舞着共产国际的指令,声称“山沟里出不了马列主义”,一定要按照共产国际的最新指令,集中力量攻打大城市时,毛泽东却通过寻乌调查的详实数据回应:“中国革命的出路在土地里,在群众中!”在毛、刘之间的几次激辩中,极具戏剧张力的矛盾冲突也由此激烈地展开,不但牢牢吸引了观众的注意力,更将抽象的思想路线的斗争,转化为可感的艺术表达,让观众深刻体会到实事求是精神在历史关键时刻的决定性作用。

叩响青年之门,在人性的书写中建立起与当代青年的情感共振。《叩响》的突破性在于它摒弃了英雄人物的神化塑造,转而聚焦革命者的人性光辉。毛泽东在剧中既有“红旗到底能打多久”的深沉思索,也有看到挑夫累死时的悲愤落泪;特派员刘致明的转变具有非常典型的意义,染血的事实使他意识到最初所奉行的苏联经验行不通,不但导致了战友的牺牲,还危害了革命成果,他最终深刻地觉悟到“不能对人民群众的呐喊视而不见”,但是整个过程却令人扼腕痛惜。这种对人物复杂性的刻画,让历史人物真正“立”在了舞台上。剧中青年群像的塑造尤为出彩。进步女学生安娜从崇拜“布尔什维克理论”到理解“脱离群众就一事无成”,她改回本名“采莲”的举动,象征着理想主义的落地生根;古柏从热血青年成长为调查骨干,那句“我真的学会调查了”的欢呼,引发当代青年对方法论的思考。这些人物的成长轨迹,与当下青年在价值迷茫中寻找方向的心理形成共振。此外,这部作品不但创作角度新颖,而且节奏明快,人物语言和表演仿佛开了1.5倍速,特别适合当下青年观众的审美和观演的需求。

叩响时代之门,在精神传承中回应了现实之问。在全党大兴调查研究的当下,《叩响》的公演具有特殊的现实意义。剧中毛泽东“拜群众为师”的场景,与新时代“以人民为中心”的思想形成跨越时空的呼应。当舞台上响起“老乡们,毛委员是真心想要为你们做事的”这句台词时,台下观众自发的掌声,正是对“为人民服务”宗旨的集体认同。寻乌这场扎根中国土壤的深度调研,如同穿透历史迷雾的思想火炬,让中国共产党在复杂局势中找准了革命的立足点,为土地革命路线的制定提供了实证依据,更成为百年大党坚持从实际出发、以实践求解真理的永恒精神路标,其蕴含的调查方法与求是品格,至今仍在照亮着治国理政的现实路径。

《叩响》的成功,不仅在于艺术形式的突破,用现代戏剧语言来讲述红色故事,以人性光辉照亮精神传承,让实事求是精神在新时代焕发新生;更在于它激活了红色文化基因中的现代性密码,让我们看到了主旋律戏剧的新可能——当历史不再是被供奉的标本,而成为流动的活水,革命精神就能真正叩响每个时代的大门。

愿这声声叩响声,能成为我们叩问初心、叩击灵魂的永恒回响。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号