湖南文联 2025-05-27 09:28:44

从《那个人消失了》看悬疑片“隐藏密码”

文|叶婉兮

最近看了水野格导演的《那个人消失了》,深有感触,想就这部电影的拍摄手法,来谈一谈中日悬疑片的风格差异。

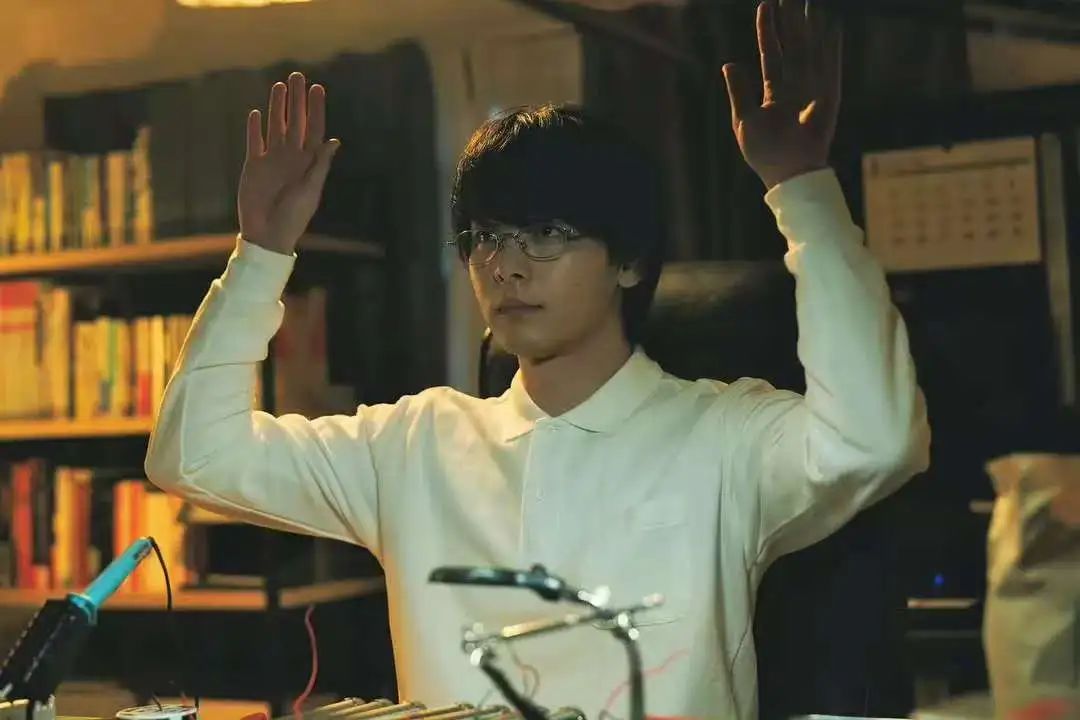

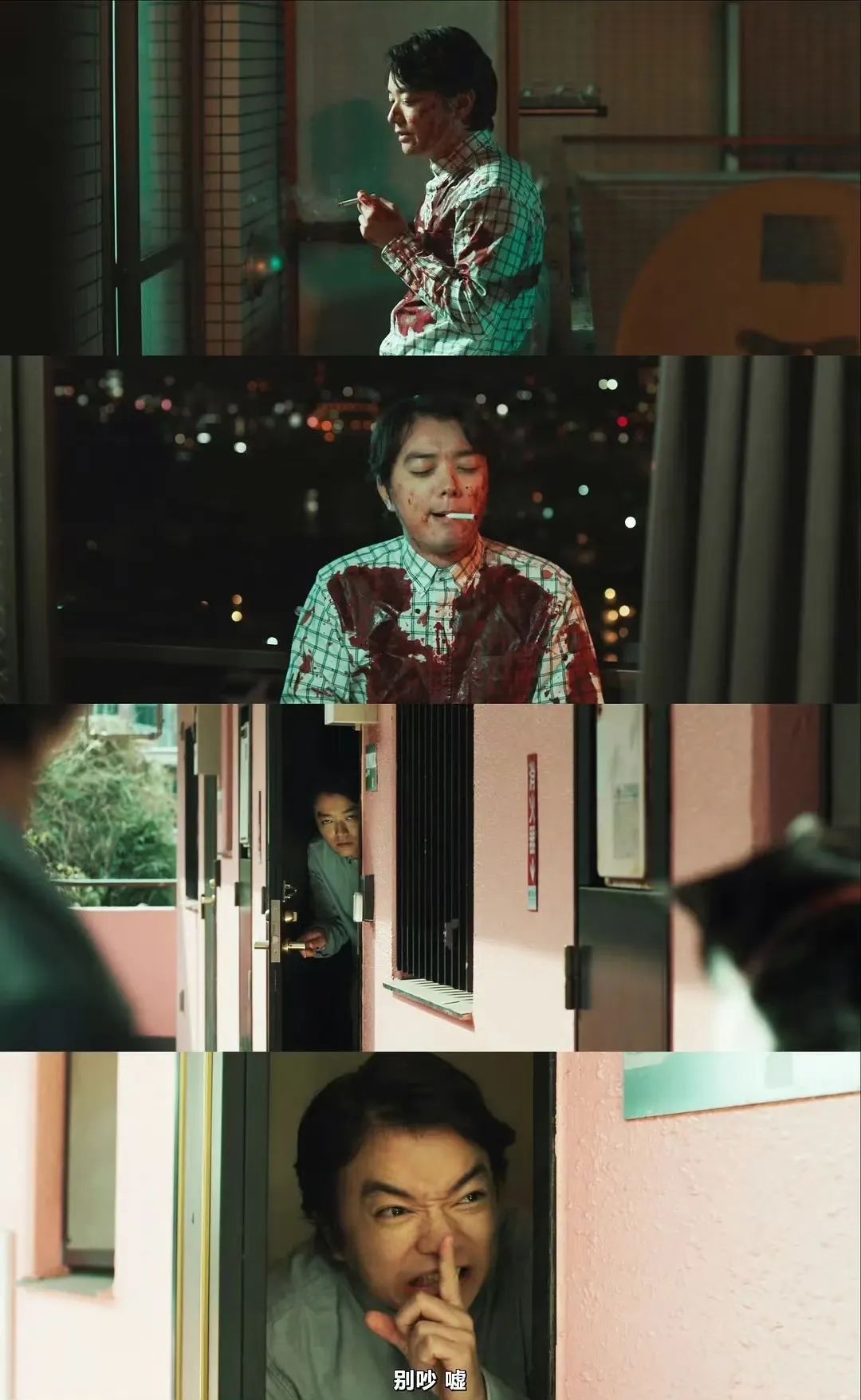

日本悬疑片最擅长“结构魔术”,比如这部《那个人消失了》用恐怖片、喜剧悬疑、温情科幻层层套娃。把一个故事切成三种不同的结构类型。水野格的镜头语言犹如“调皮的叙事者”,非常擅长用镜头来“欺骗观众”:第一段用广角镜头扭曲公寓走廊,配合突然放大的脚步声,把恐怖片氛围拉满;第二段秒切明亮轻快的镜头,田中圭出场时甚至用了喜剧片的慢动作+夸张配乐,前一秒还在攥紧拳头,下一秒就被逗笑了。这种“类型急转弯”特别像日漫里的“千层套路”,前半段用特写镜头疯狂埋伏笔,后半段像拆盲盒一样抖出反转,看得人又气又想笑:“原来每个镜头都在算计我!”国产悬疑片则更擅长“一条线挖到底”的务实感。比如《隐秘的角落》用小白船、钟表等意象隐喻人物命运,镜头语言含蓄耐品;《沉默的真相》靠线性叙事+回忆插叙铺陈,节奏稳得像拼图高手,很少玩“类型大变身”的花活。日本导演像魔术师,喜欢用视角切换制造障眼法;国产导演更像小说家,热衷于在悬疑外壳下深挖社会议题的深度——一个是猜谜式快感,一个是沉浸式共情。

在细节上,水野格有着“强迫症式的严谨”:快递单首字母、垃圾桶摆放这些看似“随手一拍”的镜头,其实都是反转的钥匙,像和观众玩镜头捉迷藏。但前半段恐怖片部分的长镜头确实有点拖,比如男主在走廊徘徊时,压抑的背景音乐配慢节奏,氛围感到位却让人想快进。国产悬疑片在细节处理上更偏爱“隐喻式表达”。比如《摩天大楼》用多线叙事交叉推进,每集结尾留个钩子,镜头像剥洋葱一样层层递进;《误杀》系列靠本土化改编玩逻辑闭环,很少用超自然元素背锅。打个比方,日本导演是把伏笔“拍在观众脸上”却藏得巧妙,国产导演则是把线索揉进镜头意象里,等你二刷时才拍大腿:“原来这里早有暗示!”

《那个人消失了》最令人称道的是它“旧瓶装新酒”的巧劲——虽然能看出《第六感》《轮到你了》的影子,但三段式反转+演员放飞自我的表演,确实让人感受到日本悬疑片的独特气质。不过后半段突然加入的灵异元素,让我有点出戏:“说好的逻辑解谜呢?怎么突然让鬼魂背锅了!”相比之下,国产片在现实逻辑的闭环上更让人安心,比如《无证之罪》的反派靠气场压人,《开端》用循环科幻解释超自然,很少让观众在“科学还是玄学”里纠结。

但换个角度想,这种“为了反转而反转”的任性,说不定正是日式悬疑的可爱之处呢?就像网友说的:“每个诡计都是前人用过的,但组合技法值得一百分。”水野格用镜头玩出了“欺骗观众的仪式感”,哪怕偶尔节奏失控、逻辑牵强,却总能在结尾让人会心一笑——毕竟,谁不喜欢被一部“会恶作剧”的电影逗得团团转呢?

水野格的镜头语言堪称“叙事的恶作剧”。他擅长用特写镜头埋下密密麻麻的伏笔,如同与观众玩一场“镜头捉迷藏”,前半段看似“随手一拍”的画面,最终都成为反转的关键钥匙。这种“把伏笔拍在观众脸上却藏得巧妙”的手法,既满足了观众解谜的快感,又让人在真相揭晓时不禁感叹“每个镜头都在算计我”。《那个人消失了》的争议点集中于后半段的灵异元素。突如其来的鬼魂设定,打破了前半段“逻辑解谜”的严谨性,让部分观众产生“出戏感”——毕竟,当观众期待一场精密的“镜头魔术”时,超自然力量的介入难免显得突兀。如果你喜欢跟着镜头猜谜、享受反转爽感,这部电影值得一试;但如果你更爱现实向的深度,或许国产悬疑片会更合胃口。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号