湖南日报·新湖南客户端 2025-05-26 15:35:39

文丨袁日龙

黄惇老师是我自中学时代起就崇拜至今的书画大家。

2024年11月份,黄老在何香凝美术馆(深圳)举办《风南来——黄惇书法篆刻学术展》,此次展览在国内外影响巨大、好评如潮,当时我也非常想去现场看看,奈何工作繁杂、脱不开身。不承想2025年5月,《风南来》竟然来到了我现在工作的城市——长沙(美仑美术馆)展出,而且这个美术馆离我住的地方开车只要十几分钟,欣喜之情、难以言表,于是在连续几天观展后、我打算把自己断断续续写下的一点心得体会总结成一篇短文。

首先回忆起一个有趣的事情:

我这个人一直不太喜欢上网,中学时代有过唯一一次和同学去网吧上通宵的经历。几位同伴计划打一夜的游戏、兴奋不止,我却觉得玩游戏索然无味,便在网吧看了一夜的书画视频,其中印象最深的有徐湛老师的国画视频和黄惇老师的书法视频。其实当时对这些老师一点都不了解,就是在网上随便搜索的视频,只觉得视频中黄老师讲得比较有趣、写得也比较潇洒自由,就是好看。但是后来我通过书法专业考上本科,发现我们有好几本专业教材就是黄老编写的,比如:《中国书法史·元明卷》(江苏教育出版社)、《书法篆刻》(高等教育出版社)、《清理与超越》(江苏美术出版社)……这一下黄老的形象在我心目中更加高大、清晰了。而且特别有幸的是我们学校的好几位教授都是出自黄门的研究生、博士生,都是黄老的爱徒。大学期间我算是读了不少的专业书,其中也包括黄老的书,慢慢对黄老的学术思想有所了解,加之也受到老师们的影响,就对黄老这一路书风更加喜爱。

这次展览开幕式当天,我到了美术馆后便直接进入了展厅,我知道这个展览一天是看不完的,于是决定先大饱眼福把全部作品浏览一遍,再慢慢品味。

在展厅门口我就看到了鄢福初先生写的前言,文中有这样一句”他的书法里有一种难得的古典意境,萧散、清雅中不失老辣,纵横、锐利中又不失温润,是深具人文精神的好字。”我觉得这是我看到过的评价中对黄老书风描述得最为准确的文字,尤其是“深具人文精神的好字“,直接影响到了我观看的感受以及思考。当我浏览了一圈作品之后,有些不成熟的认识一直在脑海里跳跃:于展览而言,是书斋品味与展厅效果的统一。

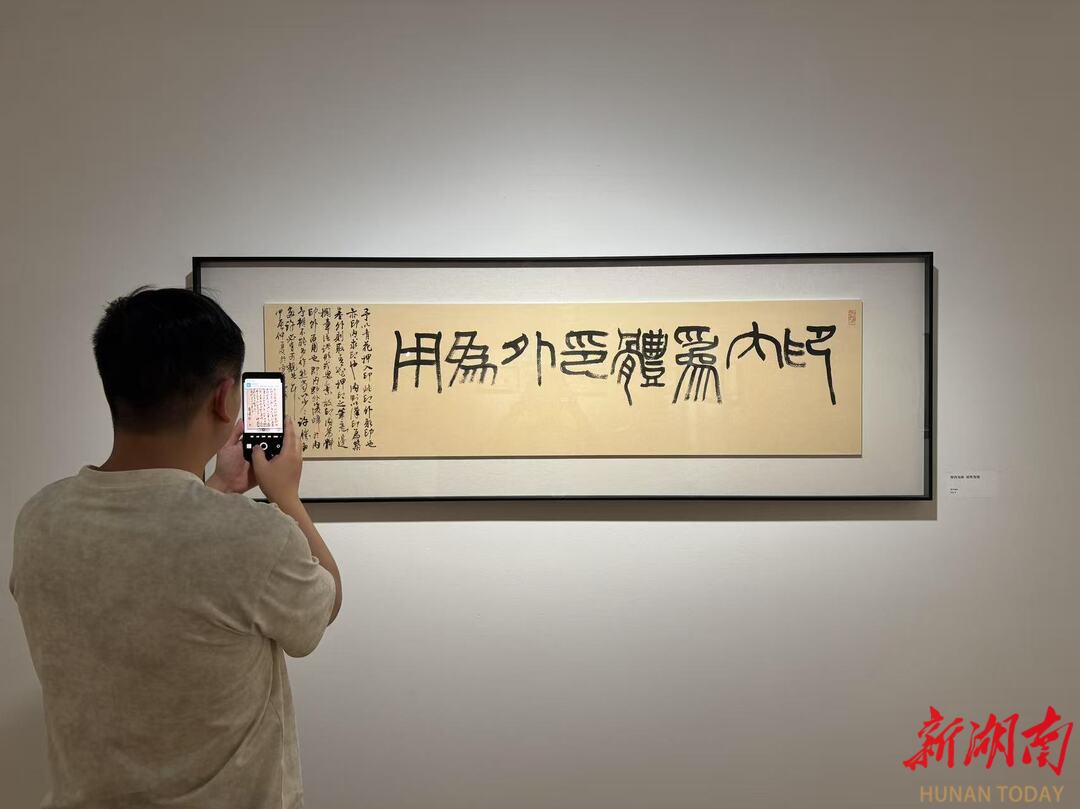

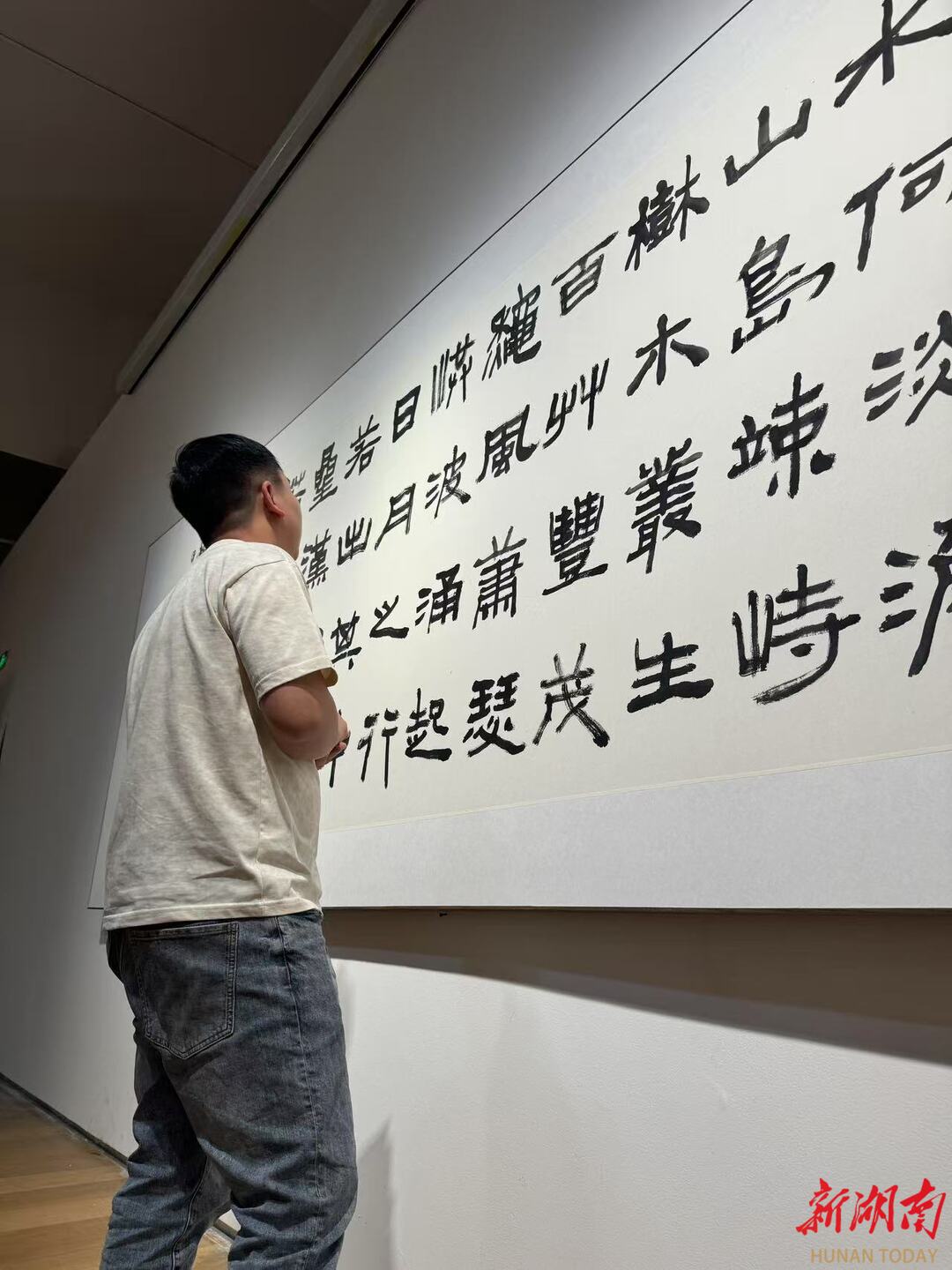

整个展厅作品非常丰富,从内容上讲,包含了诗、书、画、印,四全且四妙;从形式上讲,包含了条幅、手卷、扇面、中堂等,多样融合,在整个展厅中非常有视觉效果,同时又可赏可读。

诗,黄老的诗稿最早我是2017年在“我梦扬州“那次展览上见过,感觉和现在出版见到的王铎诗稿风格类似。细看的话,此次展览有很多作品都是黄老的自作诗,皆清新隽永、以诗咏志。比如《草书歌》中“我今草书丈六纸,疾风骤雨任张弛”,其气势与满纸云烟的大草相得益彰,又如《深夜校书》中“秋风吹冷案,甘愿守孤贫”,读罢,似乎一个在暗暗的油灯下、孤单的背影形象浮现眼前……直让人想到白石老人的经典名言:“书画事,乃寂寞之道”。黄老为白石老人再传,倘若白石老人有灵看到,是否也会赞赏“此为师吾心哉”。诗,是文人的魂,是文人的心,有了文心,雕龙也好画凤也罢,都能得其三味。展厅中有一幅作品让我久久难忘,是一幅《相看两不厌》(横卷),这是黄老游历云南大理以后完成的,其中诗是自己作的、字是自己写的、画是自己画的、印是自己刻的,甚至装裱设计都是自己构思的,这样的作品、似乎已经好久好久没有见过了。这样的作品、放在整个书画艺术史上,又有多少件呢?

书,此次展览大约有70来件书法作品,篆、隶、行、草样样都有,同时大小兼备,小幅者,不过平尺,小字者、不过指甲盖大小;大幅者、纵横十来米,大字者、单字盈尺……可谓包罗万象,每一幅都可圈可点,真要深究、每一幅都能写一篇短文来。这里只能就几件具体的作品来聊聊,也是自己带学生去看展览时提了一下的:

时间比较早的一幅是2008年的《张怀瓘书断句摘》(行书条幅),虽然是近20年前的作品了,白宣已经泛了黄,但是笔墨非常自然。我数了一下,最多的一笔墨下来竟写了十三个字,枯湿浓淡、一任自然,通篇的结构随势赋形,尤其是左右结构的字,在正斜、大小、错落、松紧等关系上变化多端。明代祝允明在《论书帖》中云:“有功无性,神采不生,有性无功,神采不实。”我觉得这件作品就是典型的功性结合、神采奕奕。

展厅中有两件颇似“现代书法”的作品,“观云”和“天籁”,这两件作品都用白宣、且用墨极淡,将书写位置置于一角,留下大片空白,充满了视觉效果与想象空间。可是无论这两件作品怎么取舍,始终没有脱离笔法,这算是黄老贯彻”笔法核心论”的一种表现吧。至于这两件作品没有落款,也没有姓名章,只是盖了斋号印,我想黄老应该是觉得这是偶尔为之,戏墨而已。

展厅书法作品创作时间跨度很大,最早的2001年,最近的很多作品是2024年的,可见这些作品不是为了展览而集中生产的。我看到最近的一件很有新意的作品:《看奥运》(行书手卷),这是黄老在观看奥运会的时候写的一些短句、一些记录,类似于一个专门的日记,写到最后,竟然高呼“中国健儿加油,中国必胜”,情真意切、一个可爱可敬的形象洋溢在我们面前。这样的作品不抄唐诗宋词,而是紧扣时代、紧扣生活,颇为有趣。

此外我还着重关注到的一个点是,展览所用作品纸包含了白宣、色宣、粉彩、蜡染、泥金、麻笺、毛边纸、拓片……可以看出黄老尝试了很多书写材料,一位近八旬的老人,在艺术上孜孜以求、不断突破,实为年轻人的榜样。

画,画是整个展厅最少的,大概不到10幅,可是都非常精彩,水墨山水虽然尺幅不大、但格调高古。整个展厅最早的一张画是1979年《仿八大山人》,至今快半个世纪了。黄老自叙“79年到82年之间画了很多山水,但是读画的习惯一直保持‘,可见一艺之成有多难,除了要做个有心人,还要付出多少艰辛。当然山水画我不太看得专业,不敢多言。

印,黄老的白文印以汉为基调,朱文融入了明清青花碗底的押记元素,非常生动活泼。但这次展览并未展出原印原拓,我觉得是有一点美中不足的,尤其对于篆刻爱好者们,肯定希望一睹原作风采。就好比我,一直想看下”破荷”一印,好在细心观察,发现一件书法作品(陆游《梅花诗》)上盖有此印,也算圆梦。当然我知道如果展出原印原拓,那展览的工作量和成本会大很多。但印面放大后加上题跋展出,在展厅中更有另一番效果。此外,黄老的印章还有一大亮点就是文气十足,与自己的书法作品风格非常协调,这是不善治印的书家只能羡慕的,也是不善写字的篆刻家难以企及的。

于个人而言,这是追慕前贤与独立者贵的统一。

展厅一角有一个视频在循环播放,视频中黄老师讲到“一直要临摹,不但小时候要临、初学要临,比较有成就的时候要临、老了还要临”。黄老不仅是这么说、也是这么做,通过展厅中这么几件作品,我们就可以直接看明白:

2014年,黄老人生中第一个个展《静观风来》在江苏美术馆展出,展览前夕,他于静夜灯下临摹了一件《褚摹兰亭》,并跋:予每临皆可神与古会,故数十年不辍,所谓取之不尽用之不竭也。2014年黄老年近七旬,培养的英才弟子已遍布天下,可谓人书俱老。但在个展前夕,依旧心仪古人、追慕前贤,对待经典充满了敬畏。

展厅中有两件临摹米帖手札,题跋非常精彩,其一:“临古人如饮食,不饮不食,书家何来能量”,其二:“不求形似,但以笔势求之可也”。 这两段题跋让我想到另一位大师的题跋,就是王觉斯在米南宫《吴江中舟诗卷》所写:“米芾书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉!深得兰亭法,不规规模拟,予为焚香寝卧其下”,两段文字、跨越几百年,“不规规模拟”与“但以笔势求之可也“,大师思想前后辉映,我想这是黄老追慕前贤与独立者贵的完美统一。

作为喜欢书法的湖南人,这次展览有一件作品恐怕不得不关注。它就是进入展厅看到的第一件作品、也是印在作品集最前面的作品:《题马王堆春秋事语帛书》(行书手卷、2023),内容写的是自作诗,讲的是黄老路过长沙、经博物院相邀,看到了很多简牍帛书后,于是心中“默默梳脉络”、同时发现“潇湘奇谲风”,并感慨“前辈若见当屈躬”,最后提出“何不直以墨迹临、不从刀锋看笔锋”。

湖南历史上是楚地,到了当代是简帛资料出土的重镇。但半个世纪以来,本土研究楚地简牍的书家,是不是还没有出现过能放到历史上来比较的人物和作品?这话也许过头,但摆在年轻人面前的道路确实是曲折的,我们不妨记下黄老此卷作品结尾的这几句诗“学书一如登崇顶,山巅俯瞰大江东。古意新意加己意,超越前贤艺无穷。”这是湖湘青年该有的理想和责任。

一次性看到黄老这么多作品这还是第二次。第一次是2017年四月份在扬州市博物馆,也是我第一次见到黄老本人,远远地、看得不太清楚。那时正是我大二的下学期,有一天夜里,在宿舍躺着和几位同学闲聊,当得知黄老的展览第二天将在扬州开幕,同时也想着古诗里的浪漫“烟花三月下扬州”出去玩一下,我们几位同学说走就走、连夜买了去扬州的火车票。那一次的出行经历倒是记忆深刻,看了瘦西湖、品了黄桥烧饼……扬州的风光自然领略了不少,现在回想起来,还真有点“欲买桂花同载酒,终不似、少年游”的那味道。但是说实话对展览的印象就有点模糊了,确实由于自身欣赏水平有限,匆匆看一圈只觉得琳琅满目,好在什么地方还真看不出来,想来也只是看了个寂寞。时光荏苒,那第一次看展距今也已有八年了。

展览的最后第二天下午,我又去独自前去、想再欣赏一下,这是我第五次去了,一个人、静静的。展厅里面人也不多、但都安安静静的。我的头脑里面没有什么思想,只想感受一下。大约到四点半,我出去买水喝,正巧在展厅门口遇到了黄老,我非常激动,说心动可能也不为过。我有点忐忑但还是走上前和黄老打招呼,我自报了家门,黄老同我交流了一会儿、然后不仅送了我作品集,同时说了一些鼓励的话。我一直送他到酒店的门口,看着黄老满头银发,想起当年在视频看中的黄老师正值壮年,我竟有点伤感。

……

最后,这个展览能来到湖南、能来到长沙,我觉得是省文联和省书协的领导功不可没,尤其是省书协主席鄢福初先生的一段话高屋建瓴、值得思考:

“晚清以来,湖湘书坛受碑学影响至深,何绍基、曾国藩等人论书,必曰雄强,曰质厚,曰使转纵横。黄惇先生论清代碑派书法曰:“得之金石,失之写意;得之篆隶,失之行草;得之拙重,失之风流。”得失之间,令人思考。故黄先生温润、雅逸的书风于湖湘今日书坛正有“可以攻玉”的含意。”

这段话我们以后再讨论,因为一展开就是其它好几个话题了。但是如果真有人耐心读到此处,尤其是年轻人,请务必再读鄢福初先生写在作品集上的前言并结合黄老的作品来认真思考,我相信一定会获益良多。

后记

作为一位黄老的崇拜者以及黄门的后学,我写这些文字只是记录自己的体会,绝没有想法去评论前辈,也没有这个能力和资格,认识难免浅薄,因此短文如有理解得不对之处,大家看到请多多包涵和指点。

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号