央广网 2025-05-21 16:11:46

央广网长沙5月21日消息(记者黄珂岚 杨清)5月18日凌晨3时55分,北京首都国际机场迎来了一位特殊的“游子”——迄今发现的中国最早的帛书、流失海外79年的子弹库帛书第二、三卷《五行令》与《攻守占》终于回到祖国怀抱。

在文物回归之际,记者实地探访了帛书的出土地——长沙子弹库楚墓遗址,听取这片土地上的历史记忆。

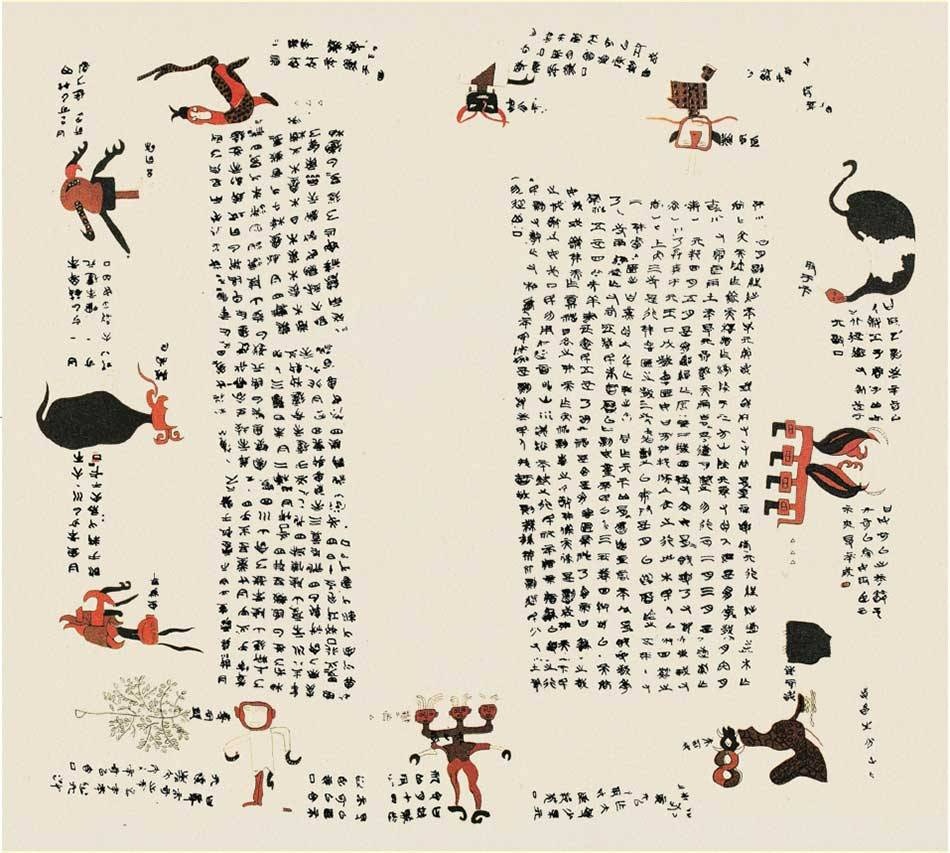

战国楚帛书摹本(央广网发 图片来源:《文物里的早期中国》)

走进子弹库:军火库与古墓的时空交错

位于长沙的原湖南设计勘察院宿舍,曾是长沙子弹库所在地。记者查阅相关资料后走访发现,如今,这座具有传奇色彩的战国楚墓遗址在长沙城南中路枫树岸巷、湖南省遥感中心一带。

长沙市雨花区城南中路枫树岸巷(央广网记者 杨清 摄)

“原来的湖南设计勘察院宿舍就是‘子弹库楚墓’遗址所在地。”当地居民吴嗲嗲在这里生活了近60年,他带着记者走进湖南省遥感中心院内。

原来的“子弹库”现已成为居民区(央广网记者 杨清 摄)

“这里还保留了当年的围墙,周边的居民楼都经过几轮翻新了。”吴嗲嗲指着斑驳的砖墙说道。走访中,可以看到院内杂草从墙缝中顽强生长,四周环绕的居民楼与沧桑的老墙形成鲜明对比,墙面上深浅不一的痕迹,无声诉说着往昔岁月。

子弹库楚墓的位置(央广网发 图片来源:《子弹库帛书》)

“我们小时候都管这儿叫‘子弹库’。”吴嗲嗲回忆道,这里曾是战时军火库,孩童时常能在周边捡到子弹和弹壳。随着军火库拆除,“子弹库”这个临时地名逐渐被淡忘,“现在年轻人大多不知道这个叫法了”。

盗墓往事:土夫子的秘密与国宝的漂泊

在此前总台央视播出的五集大型文化节目《帛书传奇》中,北京大学人文讲席教授李零介绍了子弹库帛书的源头性价值,梳理帛书的考古发现和出土情况。

1942年9月,四名“土夫子”(长沙方言中对盗墓者的称呼)在此盗掘了一座战国楚墓,盗走包括帛书在内的大量文物。居民楼下,几位纳凉的老人都能讲出一二。“那帛书先是被南门口的古董商唐鉴泉倒手,后来又到了蔡季襄手里。”一名老人娓娓道来。

蔡季襄耗时两年修复装裱,于1944年出版《晚周缯书考证》,让这份“战国孤本”首次公之于世。然而好景不长,1946年美国人柯强以“红外线拍照”为由将帛书骗走,这件国宝就此开始了长达79年的海外漂泊。

新中国成立后,四名“土夫子”加入考古队,并参与了湖南省博物院1973年5月对子弹库楚墓的发掘。经考古发现,该墓为一椁二棺,墓中还有一幅“人物御龙帛画”、玉璧、丝麻织物等随葬品。

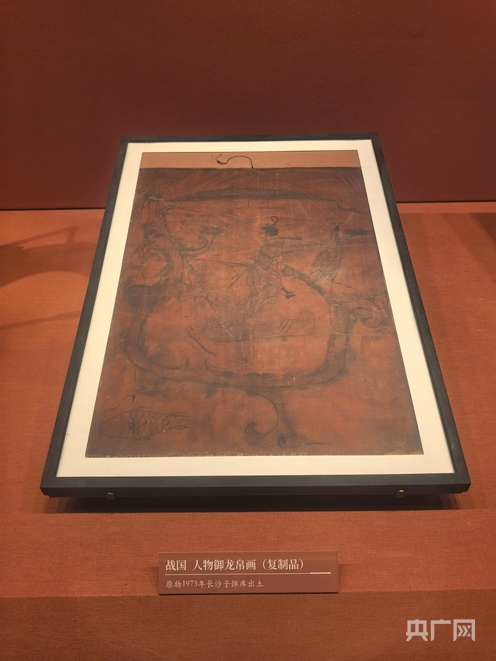

湖南省博物院展出的人物御龙帛画(复制品)(央广网记者 黄珂岚 摄)

记者在湖南省博物院也看到了这幅“人物御龙帛画”,据工作人员介绍,这幅帛画是目前仅有的两幅战国帛画之一。这也从另一个角度再次说明,子弹库帛书的价值无与伦比。

古今交融:遗址上的新生活

2021年,子弹库楚墓遗址附近的湖南省地质中学工地也发现了古墓葬。记者查阅长沙市人民政府官网得知,长沙市文物考古研究所对该工地进行了抢救性发掘,可惜该发掘区内绝大多数墓葬已遭后期建设破坏,墓葬原始开口已不存在。该工地共清理墓葬51座,以土坑墓为主,包括战国墓1座、汉代墓葬18座、唐五代墓葬2座、宋代墓葬17座等。此处发掘出土的文物以陶瓷器为主,另出土有大量金属器。

记者从湖南省地质中学工作人员了解到,在经历阶段性的考古发掘和研究后,该区域的墓葬区都已回填平整,并未见文物保护标识。

在吴嗲嗲带领下,记者来到社区一处老房子前。“1966年我刚搬来时,这儿都是两层小楼。”他指着墙根处裸露的地基说道。如今遗址周边,老旧的居民楼旁新开了几家网红湘菜馆,还未到饭点,已有年轻人排队等候。

“现在的年轻人可能不太了解这里的历史了”,吴嗲嗲轻抚着斑驳的围墙,眼中闪烁着期待,“但这次帛书回归,应该能让更多人记住这个地方。”

责编:沙兆华

一审:周杨

二审:陈永刚

三审:文凤雏

来源:央广网

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号