新湖南客户端 2025-05-21 14:35:03

新湖南客户端全媒体记者 胡杏子 李梓潇

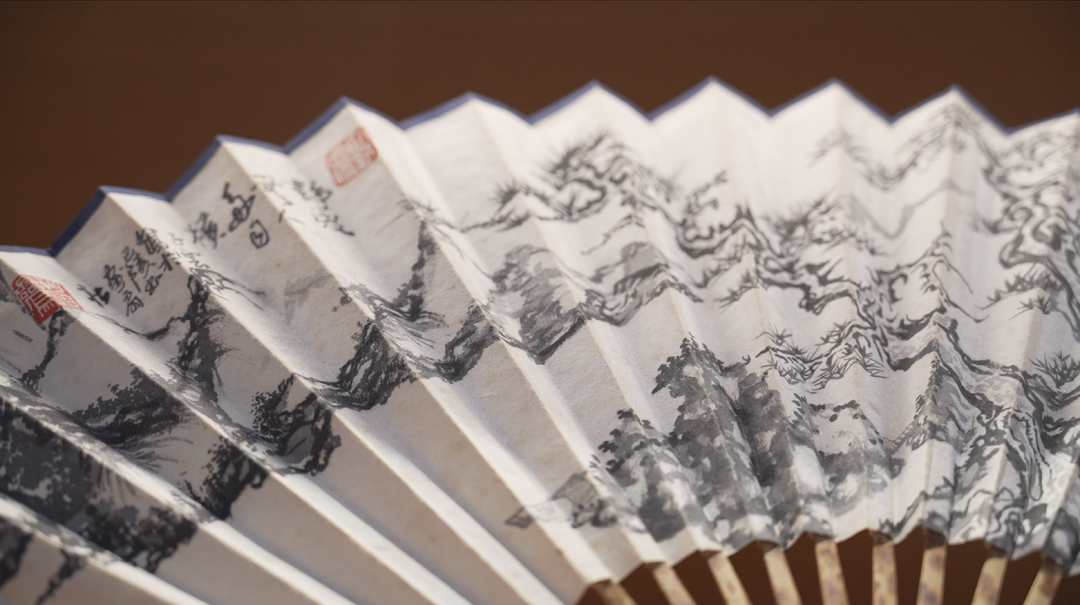

湘楚之滨,洞庭湖畔,古韵今风,令人神往。一把折扇,可传浓情,可递风骨,开阖之间,流转千年。

从岳阳市区沿湖一路南下,记者见到岳州扇制作技艺传承人刘岳军时,他正在和徒弟反复对比几块湘妃竹料,讨论激烈。

“可惜了,配不上,那个料子拿过来看看。”时而皱眉,时而扼腕,玲琅满目的扇骨材料被他拿起又放下,摆满了整个工作台。而他的身后的书柜里,父亲刘正文制作的经典作品摆放得满满当当,被视为珍宝,仔细收藏。

岳州扇,2021年被列入第五批国家级非物质文化遗产扩展项目名录,与苏州扇、杭州扇合称中国三大扇。以扇之名,刘正文、刘岳军父子的名字紧紧相连。一门父子,两代匠心,让这项国家级非遗技艺焕发新生的故事正在上演。

刘岳军向记者展示他的作品。李梓潇摄

刘岳军向记者展示他的作品。李梓潇摄

结缘:从竹香墨韵到心之所向

“十八九岁的时候,我还是个体育生。”父亲刘正文是岳阳远近闻名的制扇大师。幼时家中随处可见的制扇原材料和工具让刘岳军渐渐耳濡目染,18岁起便跟随父亲,正式和岳州扇打起了交道。

刘岳军告诉记者,岳州扇的制作一环套一环,制成一把成扇要经过劈片、边骨、钻眼等72道工序,其中任何一道工序没做好都可能会让扇子直接报废。刀要快,手要稳,一刀下去不能停顿,一把扇子才做得好。

“扇骨的搭配更是有讲究,你看,虽然是一棵竹子上面下来的料子,还是会配不上,更别提不同时间不同棵的竹子了。”刘岳军告诉记者,扇骨的制作是最能体现制扇工艺的关键一环。扇骨上的花纹为天然形成,但又需要运用巧思,使其呈现出富有寓意的图案。经过仔细打磨后的扇骨摸起来温润如玉,又各具特色。“所以,世界上没有两把完全一样的岳州扇,佳品都很难得。”刘岳军说道。

不仅如此,在刘岳军看来,父亲刘正文对竹料的取舍更为苛刻。同样的一块料,一般的艺人做10把扇子,刘正文则取其精华,只做一把。这样的较真和极致追求,刘岳军看在眼里,言听行从,从最开始学习扇面的装裱,再到选制原材料、制作扇骨、画扇面,一做就是三十余载。

“我虽然当年是个体育生,但是我也能沉下心来一坐就是一个下午。年复一年,当做成的扇子握在手里,那种满足感无与伦比。或许这就是岳州扇的魅力所在。”刘岳军说道。

岳州扇。李梓潇 摄

岳州扇。李梓潇 摄

出圈:从一门手艺到文化符号

“岳州扇也是通过了几代人,经历了几百年,流传自今天。纯手工制作很辛苦,能传承到现在确实很费心。”从意气风发的少年,到头发花白的老人,刘正文为岳州扇倾注了一生心血。如今,岳州扇的制作已经传到刘正文的儿子刘岳军手中。

2008年,北京奥组委将巴陵扇社制作的“奥运会徽扇”作为礼品扇赠送给前来观赛的外国元首和贵宾,让沉寂多年的岳州扇再次焕发出生机。这也让身为传承人的刘岳军看到了属于他的时代机遇,决定用更加现代的眼光来推动岳州扇的传承和市场开拓。

“做这个扇子在家族里面到我这里是第三代了,一个时代一个时代的东西,我们现在也融入了年轻人的一些想法。”刘岳军告诉记者,近年来,结合古法技艺,他开始在艺术创作上多方面尝试融合创新。比如岳阳当地的熊猫苑火爆网络后,他以此为题创作了一批扇子,创新将梅兰竹菊和熊猫们融合在一起,就在市场上收获了不错的反响。

除了艺术创作,在研学火热的当下,他还时常参与到研学活动中去,通过沉浸式体验,让年轻一代能够亲身感受传统岳州扇技艺的魅力,理解“守艺”与“传承”的深刻内涵。

“最重要的‘文化内核’还是湖湘文化,是文人的风骨,是文化的沉淀。所以,我们谋划创新,但并不盲目。这才是我们传承的关键。”刘岳军告诉记者,目前,虽然跨界联名、文创研发等计划都在积极推进中,自己的儿女、徒弟也在不断为岳州扇提供创新巧思,但更重要的是对文化本身的沉淀和打磨。根植于湖湘传统文化沃土的一门三代人,见证了岳州扇走出岳阳,走出湖南,更将坚守本心,力推岳州扇成为名扬世界的文化符号。

“父亲年纪大了,我都叫他好好在这养老,有精力就做做扇子。岳州扇有我们。”刘岳军笑道。

相关链接

责编:张岚

一审:李梓潇

二审:胡杏子

三审:刘乐

来源:新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号