新湖南客户端 2025-05-20 15:03:07

文/刘晓斌

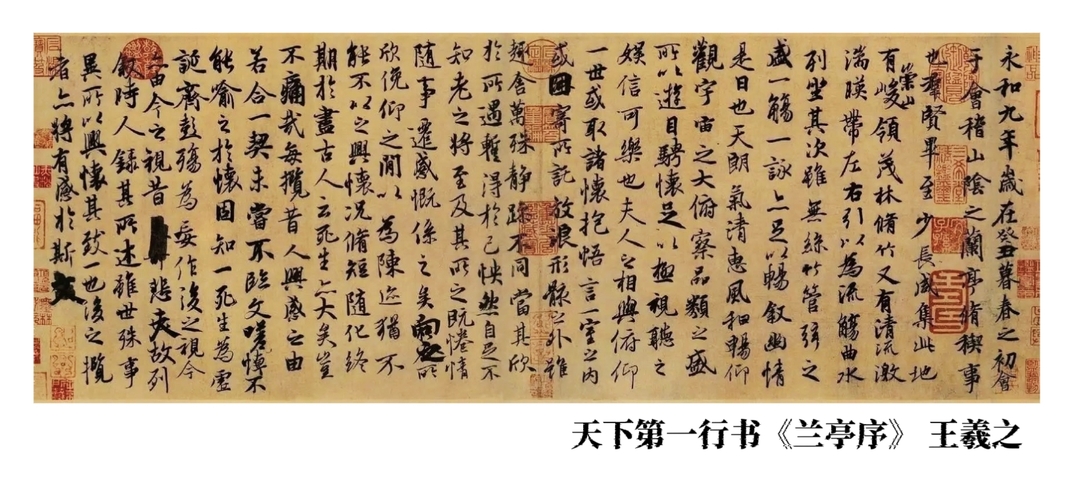

王羲之,只要一提起这个名字便谁人不知、哪个不晓。虽然距今1700多年,但还是耳熟能详。因为王羲之的书法倍受历朝历代人们青睐和欢迎,其代表作《兰亭序》被后世公认为天下第一行书,故称之为“书圣”。

一、魏晋名士的文化坐标,“书圣”的诞生与积淀。 王羲之(公元303年至361年),字逸少,东晋时期杰出的书法家,文学家。琅琊临沂(今山东临沂)人,后徙居会稽山阴(今浙江绍兴)。其子王献之,从小跟随父亲学习书法,深得家父指点,继承衣钵,且创造性的发挥,形成了个人的面貌。后世称他们为“二王”。王氏家族为魏晋时期顶级门阀琅琊王氏,从父王导为东晋宰相,堂伯父王敦为大将军,家族成员在政治、文化领域均占据显赫地位。王羲之本人历任秘书郎、宁远将军、江州刺史,累迁右军将军、会稽内史,故世称“王右军”。 在书法师承上,王羲之早年师从卫夫人,得正楷之法。后渡江北游,见李斯、曹喜、钟繇、梁鹄等书迹,又师法张芝草书,博采众长而自成体系。魏晋时期“九品中正制”下的士族特权,使其得以遍览内府秘藏法帖,而玄学清谈的社会风尚,则为其书法注入了超然洒脱的精神内核。这种贵族身份与文化浸润的双重背景,奠定了其书法既具庙堂气象又含山林之风的独特气质。

二、中和之美的范式,形成了王氏书风的艺术特质与审美取向。 王羲之书法的总体艺术特色可概括为“中和之美”,这也是中国人的审美取向。然而,在技法严谨与意趣自由之间达到精妙平衡,既突破汉魏古法的质朴,又跳出了程式化的窠臼。其审美取向体现为三个维度:魏晋风度的视觉转代,将超越现实的空想转化为笔墨间的空灵意境。如《兰亭序》“群贤毕至,少长咸集”的书写节奏,似有清风出袖、明月入怀之韵。形式自律的美学建构,在笔法、结体、章法上建立起一套完备而灵活的艺术语言体系,既符合形式美法则,又能随情感流动而变化。雅俗共赏的艺术标准,相较于张芝的“草圣”绝诣,其书风更具普适性。对比王献之的“一笔书”革新,又保留了传统法度的庄严感,成为古典书法的审美典范。

三、笔法上的微观空间,从《兰亭序》看书写密码。 王羲之对帖学用笔的独创性,具有划时代的意义,标新立异,前所未有,用笔惟妙惟肖,而人寻味。特别是对后世的影响,作出了不可磨灭的贡献!分析其用笔,有以下几个方面的特点。

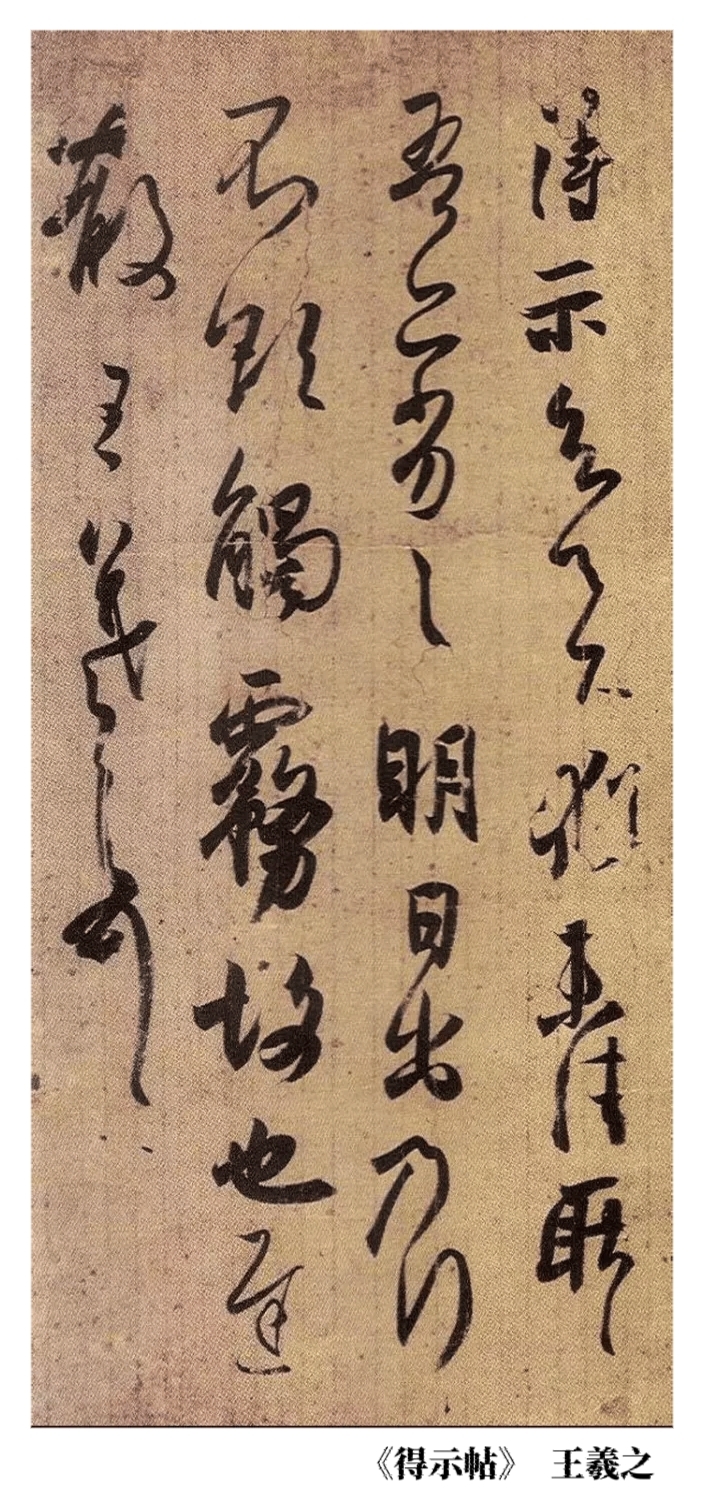

1、入笔的角度多面出现,形成了八面出锋的空间智慧。王羲之的入笔角度呈现丰富变化,不受空间的制约,随心所欲。从《兰亭序》首字“永”之点画分析,以45°斜切入纸,锋芒显露而不失含蓄。帖中所有的横向笔画从5°至90°斜面切入,体现了用笔的连贯性和丰富性。再者,入笔处的细节处理,增强了用笔的内含。所以,我们在临习时,一定要认真揣摩,仔细分析,抓住本质。又如《得示帖》“得示”二字,横画起笔或仰或俯,形成“侧锋取势,中锋立骨”的独特笔法。这种多角度入笔打破了隶书“蚕头燕尾”的单一模式,使线条起点即具方向性冲突,为后续行笔埋下张力伏笔。

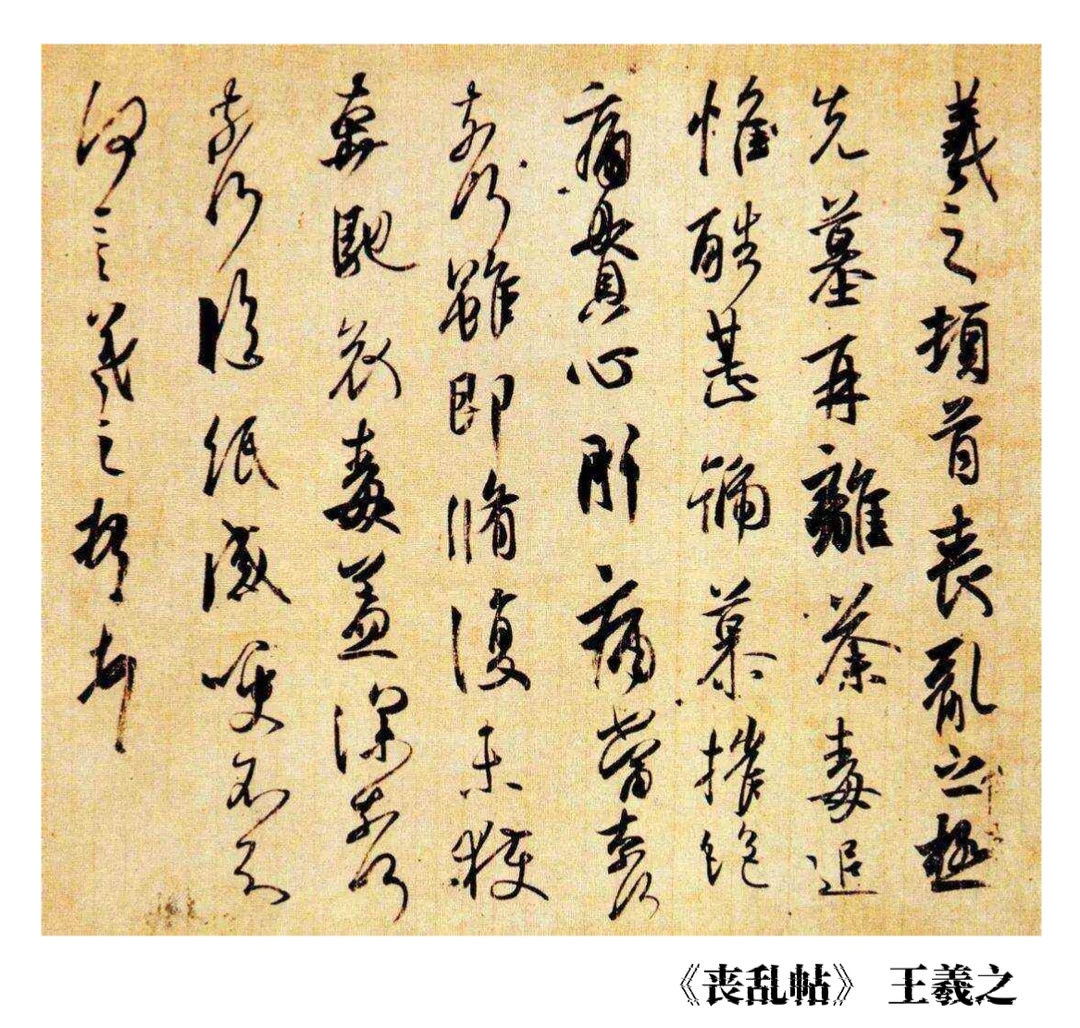

2、用笔的细节处理,体现方圆藏露的辩证哲学。通常说,细节决定成败!右军用笔最成功之处就是抓住了细节,让细节丰富了笔法。无论是点、横、竖、撇、撩、提等笔画,细节随处可见,且恰到好处的服务用笔。特别是竖画的处理,右军用“鹅头”去装饰它,自然得体,恰到好处。其他的每一个起笔细节蕴含方圆之变,如《快雪时晴帖》“快”字左部竖画,以方笔切锋入纸,如刀凿斧劈;右部横画则以圆笔裹锋而起,似绵里裹铁。这种方圆并用的手法,在《丧乱帖》“痛贯心肝”四字中尤为显著——“痛”字点画方折凌厉,“心”字卧钩圆转流美,刚柔相济间尽显情感起伏。

3、用笔的动作增加,让提按使转的节奏交响出现。王羲之的用笔动作堪称“笔势舞蹈”,《兰亭序》“之”字二十余种写法,通过提按变化形成线条粗细对比,如“俯察品类之盛”中“之”字,提笔写横画轻盈若鸿毛,按笔作捺脚厚重如崩云;使转动作则在《丧乱帖》“临纸感哽,不知何言”中达到高潮,笔锋在纸面上完成绞转、翻折等复杂动作,如惊蛇入草,妙迹难寻。

4、用笔的速度把控,形成疾涩相生的时间韵律。其用笔速度讲究“疾涩兼施”,如《得示帖》“吾亦劣劣”四字,“吾”字行笔疾速如箭,“劣”字则涩行似逆水行舟,通过速度反差形成节奏跌宕。“畅叙幽情”之“畅”字,右部“昜”的竖画以“涩势”推进,如屋漏痕般迟重,而横画收笔处突然加速出锋,似飞鸟掠空,留下戛然而止的余韵。

5、再现笔法的空间处理,让三维建构了立体思维。在笔法的空间表现上,突破平面书写局限,快中有慢,慢中有快,相得益彰。《快雪时晴帖》“山阴张侯”四字,通过笔锋的提按使转,在二维纸面营造出三维空间感——“山”字中竖略粗且下沉,似立锥之地;左右竖画略细而上扬,如两翼舒展。这种空间意识在兰亭中的“崇山峻岭”四字中更为突出:“崇”字上“山”紧缩如峰巅,下“示”开张似山谷,通过笔画间的空间张力,构建出文字的“山水意境”。

四、线条的交响诗,形成对比手法的美学张力。欣赏王羲之的《兰亭序》《圣教序》还是《手札》作品,其线条的丰富性、灵活性、多变性,盖世无双。

一是粗与细的变化,增添了节奏的强弱对比。 丧乱中“荼毒”二字,“荼”字草字头以细笔轻掠,如游丝牵带;“毒”字“母”部粗笔重按,似雷霆震击。这种粗细对比在兰亭中“死生亦大矣”中达到情感高潮——“死”字左部细若发丝,右部粗如铁柱,仿佛生死两极的重量都凝聚于笔端。

二是方与圆的融合,增强了线质的刚柔对话。 《得示帖》“知足下”三字,“知”字左部“矢”以方笔为主,棱角分明如君子正襟;右部“口”以圆笔勾勒,温润似淑女低眉。方笔如骨,圆笔似肉,二者结合使线条兼具刚性支撑与柔性流动,恰如《易经》阴阳相生之理。

三是曲与直的并用,增添了态势的动静相生。 《快雪时晴帖》“羲之顿首”之“顿”字,左部的竖画挺直如剑戟,右部的撇捺弯曲似惊鸿,直笔定其形,曲笔传其神;兰亭中“流觞曲水”四字,“流”“曲”二字以曲线为主,如溪流宛转;“觞”“水”二字间以直笔贯穿,似桥梁横跨,动静相衬中尽显韵律之美。

四是疏与密组合,提升了视角效果的产生。王羲之结体深谙“疏可走马,密不透风”之妙:丧乱帖中“追惟酷甚”之“追”字,左部疏朗如旷野,右部密挤似重峦,疏密对比形成视觉张力;兰亭中“惠风和畅”四字,“惠”“畅”二字笔画繁密如茂林修竹,“风”“和”二字疏朗似空谷传音,通过空间布白的节奏变化,营造出“透气”的艺术效果。

五是虚与实对比,递增墨色的阴阳变幻。其用笔注重墨色虚实变化:《得示帖》“未佳”二字,“未”字横画起笔实、收笔虚,似断还连;“佳”字单人旁实笔厚重,右部“圭”虚笔轻扬,如雾气氤氲。这种墨色虚实不仅体现“计白当黑”的哲学思想,更通过视觉层次的丰富性,增强了线条的立体感与节奏感。

六是连与断产生,呈现了笔意的隐显脉络。在连断处理上,王羲之开创“笔断意连”之先河。《丧乱帖》“痛贯心肝”四字,“痛”与“贯”之间笔断而意连,如惊鸿掠水,留下无形的情感脉络;“仰观宇宙之大”之“仰”字,右部三竖笔断形连,似珠帘垂落,虽断犹连。这种连断之妙,使书法超越线条的物理存在,成为情感流动的轨迹。

五、结体的解构与重构,让方块汉字的结构活起来。王羲之不仅用笔、线条的处理上技法过人,而且在汉字结构的排列、搭配、组合上也是空前绝后。他对重复字应变能力如之快,眼、脑、手三者合一,具有“秒杀”之功力,完成形成了“肌肉记忆。”

第一是正与欹变化,增强了汉字的平衡之美。王羲之结体打破“横平竖直”的呆板平衡:兰亭中“群”字上部略向左倾斜,下部直立稳重,二者如舞者相携,在倾斜中求得动态平衡;快雪时晴帖中“安善”二字,“安”字宝盖头左低右高呈欹态,“女”部正襟危坐,欹正相生间尽显巧思。这种处理使每个字如活物,具有呼吸感与生命力。

第二是开与合变化,提升了汉字空间的聚散法则。其结体注重开合变化,得示帖中“甚”字,上部三横开张如伞盖,下部“甘”收紧似灯座,上开下合如大鹏敛翼;兰亭序中“歲”字上部“山”字合拢,与下部打开形成上合下开之对比;“春”字更形成“密不透风处聚如核,疏可走马处散如烟”的空间节奏。

第三是长与短运用,强化了汉字笔画的旋律变奏。在笔画长短处理上,王羲之常打破常规比例,该长则长,该短则短。“群贤毕至”之“毕”字,竖画刻意拉长如鹤胫,上部缩短似凫足,长短对比形成独特韵律;快雪时晴帖中“想”字,心字底卧钩极尽舒展,上部“相”压缩紧凑,长笔如长袖善舞,短笔似点墨成金。

第四是聚与散分布,增添了汉字部件的离合之道。其结体善于通过部件的聚散重组创造新意,增强视觉效果。丧乱帖中“酷”字,“酉”部紧缩如拳,“告”部散开似掌,聚散之间如兵家列阵,疏密有致;兰亭中“趣”字走之底开张如长虹贯日,右部“取”聚合似明珠在握,离合之间尽显造字智慧。

第五是方块形的多变,打破汉字边界的自由精神。魏晋以前楷书多呈方正体态,而王羲之敢于在方块字中求变,得心应手,驾轻就熟。得示帖中“乃”字斜画紧结,呈欹侧之势;兰亭中“之”字或修长如竹,或扁阔似石,绝无雷同。这种对方块字边界的突破,恰如魏晋士人对礼教束缚的挣脱,在规矩中见自由,于法度中显性情。

六、书圣的文明基因,超越时空的影响力不断延续。王羲之的书法革新具有划时代意义。在技法层面,他完成了隶书向楷书、章草向今草的过渡,确立了新体书法的基本范式;在文化层面,其书风成为魏晋玄学“越名教而任自然”精神的视觉符号,标志着中国书法从实用走向自觉的艺术时代。当下,王羲之仍是汉字文化圈的艺术图腾,其《兰亭序》被尊为“天下第一行书”,成为跨文化对话的重要媒介。他的书法作品犹如璀璨星辰,照亮了中国书法艺术的天空。在新时代,传承其书法精髓,需要从多个维度深入探索。

用科学的方法去分析,精准抓住主要特征。借助现代科技手段,对其书法作品进行放大,对笔画结构、线条运动轨迹进行分析,掌握其变化规律所在。通过高精度的扫描与数据分析,我们可以清晰地看到其笔画起承转合的规律,比如《兰亭序》中不同“之”字的独特写法,从而总结出变化与统一的艺术规律。

从技法层面挖掘,可把握内在实际。王羲之的书法技法精湛,无论是用笔的提按顿挫,还是字形的疏密安排,都蕴含着深厚的功底。临摹其作品时,深入研习中锋用笔、侧锋取妍的技巧,体会运笔过程中力度与速度的微妙变化,掌握其构建字形的精妙方法,为书法创作打下坚实基础。

从美学角度提炼,要抓住时代特色。王羲之书法体现的中和之美、自然之美,是其美学核心。在传承过程中,结合当代审美趋势,将这种古典美学融入现代设计、建筑、装饰等领域。比如在现代平面设计中,借鉴其书法的气韵与线条美感,创造出具有东方韵味又符合时代审美的作品。

从个性层面总结,需抓住共性一面。王羲之的书法风格独特,但其中蕴含的对艺术的执着追求、对自然的感悟等,是与众多优秀书法家相通的。传承时,学习其创作精神,鼓励创作者在保持传统根基的同时,展现个人风格,让王羲之书法精髓在个性与共性的交融中,不断焕发出新的生机与活力。

从琅琊王氏的贵胄到会稽山阴的隐者,从《兰亭序》的曲水流觞到《丧乱帖》的肝肠寸断,王羲之的书法始终是中国文化“儒道互补”的生动注脚——在规矩中见洒落,于理性中藏深情。其书风如同一面多棱镜,既折射出魏晋时代的精神光芒,又为后世书法照亮了多元探索的路径。当我们凝视那些穿越千年的墨痕,看到的不仅是线条的交织与碰撞,更是一个民族对美、对自由、对永恒的不懈追寻。

责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:周韬

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号