湖南日报·新湖南客户端 2025-05-19 06:58:02

文|胡佳武 罗毅华 糜良玲

在《袁隆平全集》(湖南科技出版社2024年版)中,公开发表的“杂交水稻之父”袁隆平院士的科研、工作、生活书信计有45封,其中家信9封,是他写给他妻子邓则的,书信的时间跨度从1967年到1987年。这些家信是袁隆平对妻子述说的一些家中日常小事,反映出来的是袁隆平杂交水稻研究与发明中的侧面。

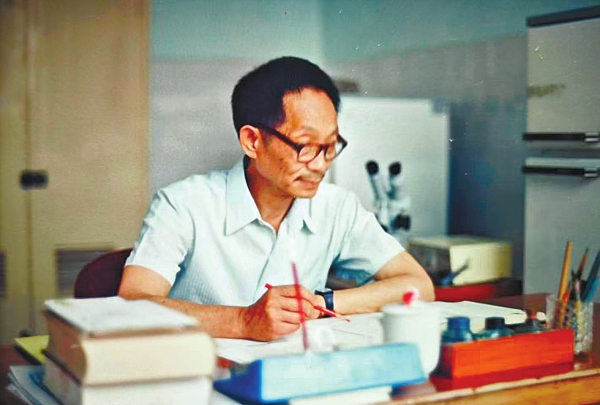

上世纪八十年代,袁隆平在撰写论文。资料图

上世纪八十年代,袁隆平在撰写论文。资料图

一

9封信件落款的地点分别是:云南元江县、菲律宾马尼拉国际水稻研究所、中国农科院、北京机场候机室、长沙、海南三亚师部农场、广州东方宾馆,这时正处于杂交水稻研究艰难攻关与大力推广的关键时期,可以想见袁隆平当时工作的紧张繁忙。

最早的一封信写于1967年的云南元江县,这是他最早的南繁育种之行,信中说道:“8月8日离开长沙,乘火车经柳州、贵阳于12日始抵昆明,17日乘汽车来往西南方向行两日才达目的地——元江县。长途跋涉,很感疲劳,尤其近来各地的交通运输情况都是半瘫痪状态,乘客拥挤之状实难形容,真是在家千日好,出门时时难。”经过10多天艰难的长途跋涉,袁隆平也与大多数人一样,发出了“出门时时难”的感叹。

初来乍到,袁隆平以农业科技工作者特有的眼光,描述了这里的自然环境,“元江是云南最热的地方,地势特殊,四面皆高山,中间一个下凹的平坝,大约比安江的平地还略大一点,水稻可一年三熟,为典型的热带风光,除水稻、蔗田外,到处是香蕉、番木瓜、龙舌兰及菠萝等热带植物。”他信中写道:“山野里的仙人掌长到1—2丈高,夜晚墙上的壁虎多得不可胜数,此地也是少数民族杂居之地,奇装异服,很为别致。”他告诉妻子:“我现住元江县良种场,离城3公里,县农技站设在此处。”“我打算在这里育苗,插秧后便回湖南(约20天,即9月初),待抽穗时(约10月底)再来鉴定。”这一次元江育苗,就是杂交水稻研究的第一次南繁育种试验。

在很多信中,袁隆平都会告诉自己的行程或安排,以免家人挂念。“我们一行五人定于明(26日)晨乘机经香港转马尼拉,大约下午5时可抵国际水稻所,这次出国的任务是开会,在菲停留10天左右,预计下月10日前回国。”(1985年5月25日)。“我已买好3月31日到广州的飞机票,原拟回家一趟,但昨天接中心来电,四月上旬国际水稻所派人到长,要与我商谈今年10月初在长沙举行的杂交水稻国际学术讨论会的有关事宜。同时,林乎加(原农业部长,现顾问)要在四月初来长见我,因此,这次就挤不出时间回家了。看来,要推迟到五月上旬待我从意大利开会回国后,才有一段时间回家看看,然后,我们一同去重庆接奶奶。”“试验任务虽然重而繁,但进展还顺利,小林在此人事均好,他又测出了一个很有苗头的新组合,准备回湖南制种。”(1986年3月29日)。“昨天陪外宾乘机到广州,明日直飞马尼拉,这次到国际水稻所是以访问科学家的身份同他们进行杂交水稻的合作研究,时间是半年,但分两期,每三个月我要回国一次,安排自己的试验。因此,明年元月份可以回家过春节后再去。”(1986年10月6日)。这些是他匆忙的工作印迹。

邓则安江农校毕业后,分配在黔阳县的农技推广站工作。她不仅是家庭生活里的贤内助,也是袁隆平科研上的好帮手,袁隆平在信中有时也会交给她一些工作。“交你的试验种子,莫忘了播种,并请可靠的人管好。”“颜学明回校后,要他把我从国际水稻所带来的新品系在6月15日前播种,本田安排在中古盘1号田。”

袁隆平的家书。通讯员 摄

袁隆平的家书。通讯员 摄

二

袁隆平常年在外南繁育种和参加科研协作,远离家乡与亲人,在那个没有手机与网络的年代,与亲人的情感交流,书信是唯一的桥梁。他在1967年8月19日的信中写道:“一路上,我都在想念着你和小五一。不知小五一近来怎样?头上的疱是否痊愈了?会讲话了没有?请速来信告知。”在1986年3月9日的信中,他这样写道:“上月24日离家,今天是3月9号,屈指一数,离开你们才十三天,却觉得过了很长一段时间似的,这说明我对亲人切切思念的心情,其中一个主要因素,恐怕是对你双腿有时感到乏力的担心。唐医生所开之药的效果怎样,如果仍无好转迹象的话,应及早去怀化诊断,并速信告我,以便来长沙医治。”浓烈的担忧,溢于言表。

袁隆平既有“愿天下人都有饱饭吃”的大爱,也有依恋小家的儿女情长。“奶奶、外婆的身体、精神近况好吗?望你多多照顾,一家平安,才是最大的幸福。”(1981年3月24日)。“关于买洗衣机之电已收悉,不过别人都说,用一个难得的免税指标买洗衣机是不合算的,但不管怎样,这次回国时一定买一个双缸洗衣机回家。向母亲问安!”(1985年3月1日)。“在京给你买了两条裙子一件汗衫(两黑一深蓝),这是我第一次买裙子,不知什么号码适合你穿,只好买两条供你选择。这些东西我托人带回长沙,待回国后再带来安江。”“母亲近来身体好否?甚念!请你对他老人家加倍照顾,让春蒂专门服侍她好了。”(1985年5月25日)。“家中的老母和年幼的孩子们全靠你当家和照顾,我经常在想,有你这样一位贤德的妻子,这的确是我和全家的幸福,希你多保重自己的身体,加强营养和加紧治病。”(1986年10月6日)。

“家书抵万金”,袁隆平常年在外,他会尽量抽空写信。“与去年12月中旬的一个早晨一样,此刻我是在北京机场候机室给你写平安信,我将在2小时后抵广州时将此信投邮。”袁隆平的工作是紧张忙碌的,在机场候机的时间,他也会利用起来。

袁隆平患慢性肠胃炎,如何克服病痛的影响,也是他们信中谈论的内容。“我来这里已半个月了,迄今尚未发现过肠胃病,身体和精神状态均比上次好得多,原因在于我这次带了一些对症的好中成药,若稍感不适,便服药预防,收效甚好。”在另一封信中,他告诉妻子:“杨梅罐头已成为我的生活必需品,若稍有感染,我马上便吃杨梅,效果特好。”

袁隆平对待三个儿子的教育缺憾较多,有时也会抽空尽量弥补。他在1985年5月25日的信中写道:“寒假期间,我自由自在,得到了充分的休息,但也有一件事,使我感到遗憾和内疚,即对五二、五三的学习抓得不紧,父不严,加上母又太慈,致使孩子学习不好,是我之过也。前几天在北京新华书店见到《文科综合辅导与训练》一书,特给五二购一本,希望他认真地看看,同时你也要督促他做该书的习题。”袁隆平的三个儿子分别起名为定安、定江、定阳,老大袁定安是五一节出生的,小名为五一,老二老三则分别以五二、五三唤之,这样非常简便。

1987年夏天,老二袁定江即将参加高考,他专门写信给家里交代:“五二在考试期间,一要加强营养,二要充分休息。友人建议,每天早晨可喝两口人参汤(三至四克人参与精肉蒸,不放盐,只喝汤,不吃肉和参),有利于醒脑提神(但切记不能过量,以免过度兴奋而导致反效果)。要让他安静无虑的睡好午觉,即要有人在考试期牺牲三天午觉值班,保证及时喊醒五二。”信中他还叮嘱道:“7月14日为全省统一填志愿的时期,选什么学校和专业,与录取与否和能否进好学校关系甚大,需三思而行。原则是:若考得好,可适当选好一点的大学和专业;若平平,则要有自知之明,可选二、三流学校和非热门专业。”对老三袁定阳的学习,他也特意交代:“五三也应较严格地监督他学习,要他订好暑期学习计划和作息时间,并经常检查和抽考。”信写完并已落款,但他仍觉得强调不够,在最后又专门写上几句:“‘业精于勤而荒于嬉’,以此古人之名言赠给三个小孩,希望他们牢记在心并身体力行。”(1987年6月30日)。

三

袁隆平对同事特别关心、关爱。在1981年3月24日的家信中,他给妻子邓则交代的三件事,有两件都是同事所托之事。

一件事是购买收录机。“曹老师和王业甫都想买收录机,此地四喇叭的价约270—280元一台,加上打税,估计要470—480元,但我只能带一台,他们谁愿意要,请来信告之。”当时正值改革开放之初,国内商品匮乏,日本产的家电产品既先进又价格便宜,大多数人出国回来时都要带些日本家用电器。袁隆平出国访问,身边的朋友想带国外产品的人不少,于是就有了信中所提到的购买家电产品之事。据邓则介绍,这次代买的收录机给了曹延科老师,此后不久代买的收录机就给了王业甫老师,当年袁隆平给同事们从国外带回了很多台电视机、收录机。

另一件就是同事的工作调动。“关于王业甫调工作一事,在长沙我去农业厅科教处谈了一下,他们说科教处主要缺笔杆子,而且执主笔的。看来,他调科教处不那么容易,需再做工作或另找单位。”王业甫是安江农校的作物学教师,其妻子在国防科技大学工作,两地分居生活十分不便,在袁隆平的极力推荐和其个人的不断努力之下,后终于如愿以偿,调入省农业厅科教处工作。

往事如风,袁隆平院士家书中的故事虽已远去,但其中表现出来的家风、情怀和精神依旧熠熠生辉。

责编:蔡矜宜

一审:周月桂

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号