周婕 2025-05-18 07:56:26

推荐理由

画作,包括其色彩、明暗、构图、笔触,其实都是画家用来抒情寄意的语言。从某种程度上来说,画作比文章更自我、更纯粹、更寄意于美好。

《中国美术五千年》是清华大学美术学院教授杨琪写给大众的美术通识读本,于2022年由中信出版社出版。全书以朝代为轴,从史前到近代,囊括了24朝、50位大师的300余幅美术经典名作。读后,我们会发现中国美术从不是孤立的技艺展示,而是历史烟云的视觉记载、文人理想的具象化表达,更是华夏民族“向美向善”的千年传承,让我们在美的历程中遇见更深厚的中国。

主要内容

英国艺术理论家苏立文向西方读者介绍中国绘画时指出:“当人们写欧洲风景画时,可以不涉及政治、哲学或画家的社会地位,然而在中国,这就不行了。中国山水画家一般都属于极少数有文化的上层人物,受着政治风云和王朝兴替的深刻影响,他们对于历史和哲学十分精通,就连他们选择的风格,也常常带着政治的、哲学的和社会的寓意。”这不仅道出中西艺术的差异,更揭示了中国美术博大精深的根源。书中,作者以中国美术的灵魂、精髓和终极目的为钥,为我们揭开了中国古代美术的神秘面纱。

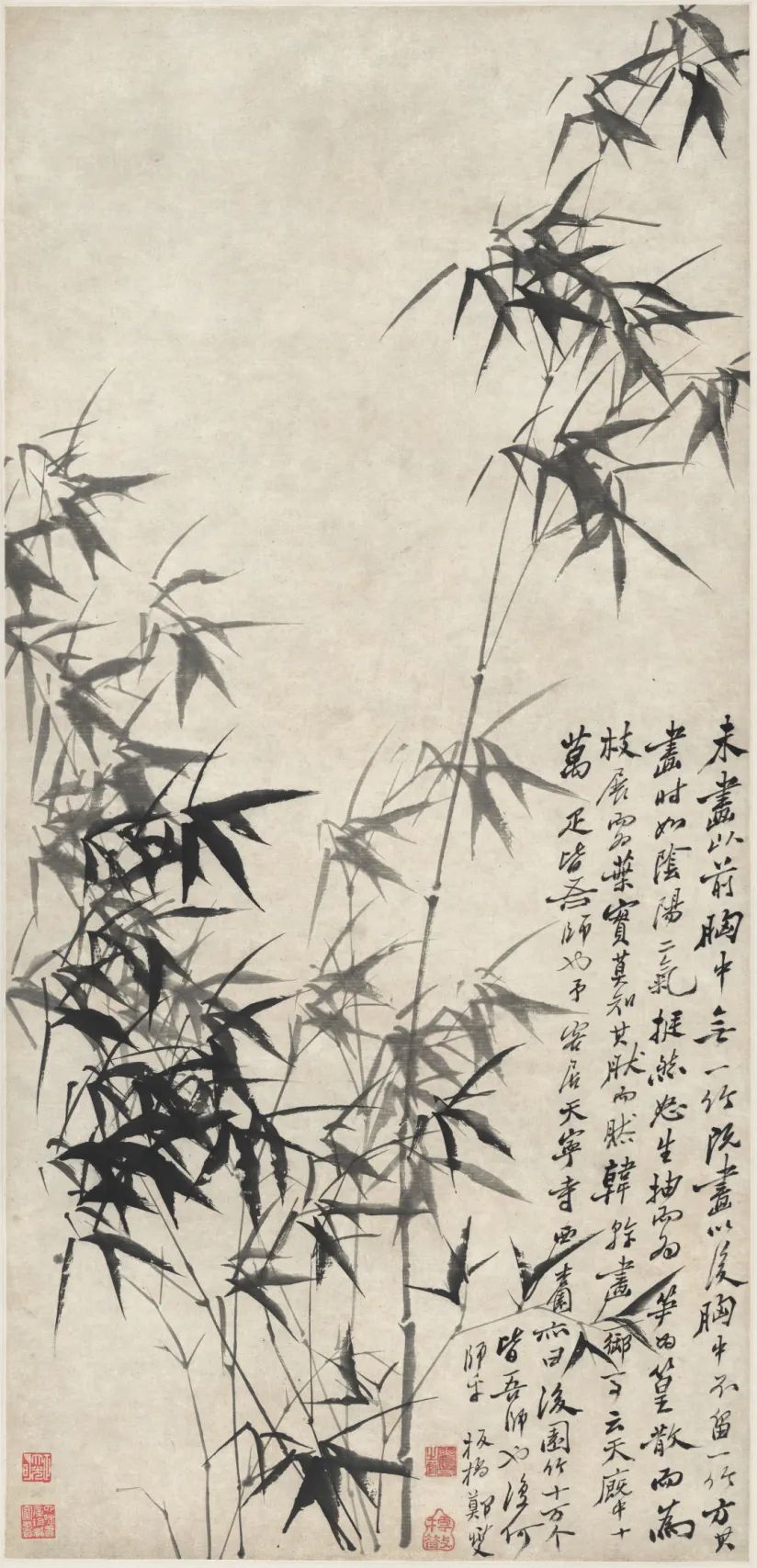

中国美术历经追求形似、以形写神、画乃心印三个阶段后,从写实发展到写心。明代董其昌提出“一切惟心造”,表明了心是中国绘画的灵魂,正如作者在前言中列举:“画中的气象氤氲,原是心中的灵韵磅礴;画中的古木萧疏,原是心中的高逸耿介;画中的一轮寒月,原是画家照耀万物的心。”画心的滋养,需要生命与生机,中国人是以生命的精神看待大千世界的,中国的山水画,不论是深山飞瀑、苍松古木还是幽涧深潭,都不是冷冰冰的、没有生命的死物,而是蕴含蓬勃生机的生命体——这便是中国绘画的精髓所在:气韵生动。由心到气,表露了中国绘画与哲学的密切联系,也表明了中国绘画的终极目的就是教人做一个灵魂纯净的好人。鲁迅曾说:“美术家固然需要有精熟的技工,但尤需有进步的思想与高尚的人格。他的制作,表面上是一张画或一个雕像,其实是他的思想与人格的表现。”正是画家纯净的灵魂,感染着、陶冶着观者的灵魂,如同无声的教诲,引导人们向真、向善、向美。

寻觅中国美术的来源、发展和归处

晋·顾恺之 洛神赋图(局部)

起首处,作者自问自答:“一部中国艺术史,从何说起?从艺术发生的时候说起。”“艺术何时发生?艺术从体力劳动与智力劳动的分工,也就是从阶级、国家的产生开始发生。”我们看见史前的洛书河图、彩纹陶盆、岩画玉刻,又似乎听见不远处传来精美的青铜编钟敲响夏商周朝的威严。后又经秦汉,漫步到中国艺术史上划时代的魏晋南北朝,顾恺之携《洛神赋图》《女史箴图》长卷而来,与此同时,敦煌壁画也开始虔诚地在西北塞外酝酿生长,迤逦延伸至隋唐。盛唐时宫廷画富贵绮丽,两宋时山水花鸟画走向主导,同时还涌现出风俗人物画如《清明上河图》等。值得一提的是,与大一统的唐朝不同,两宋饱受异族袭扰,尤为强调品德人格之重要,这种社会意识,自然也反映到艺术之中,所以当时人们所画的苍松、古柏、寒梅、雪竹、白鹤,都是品德高洁的象征。

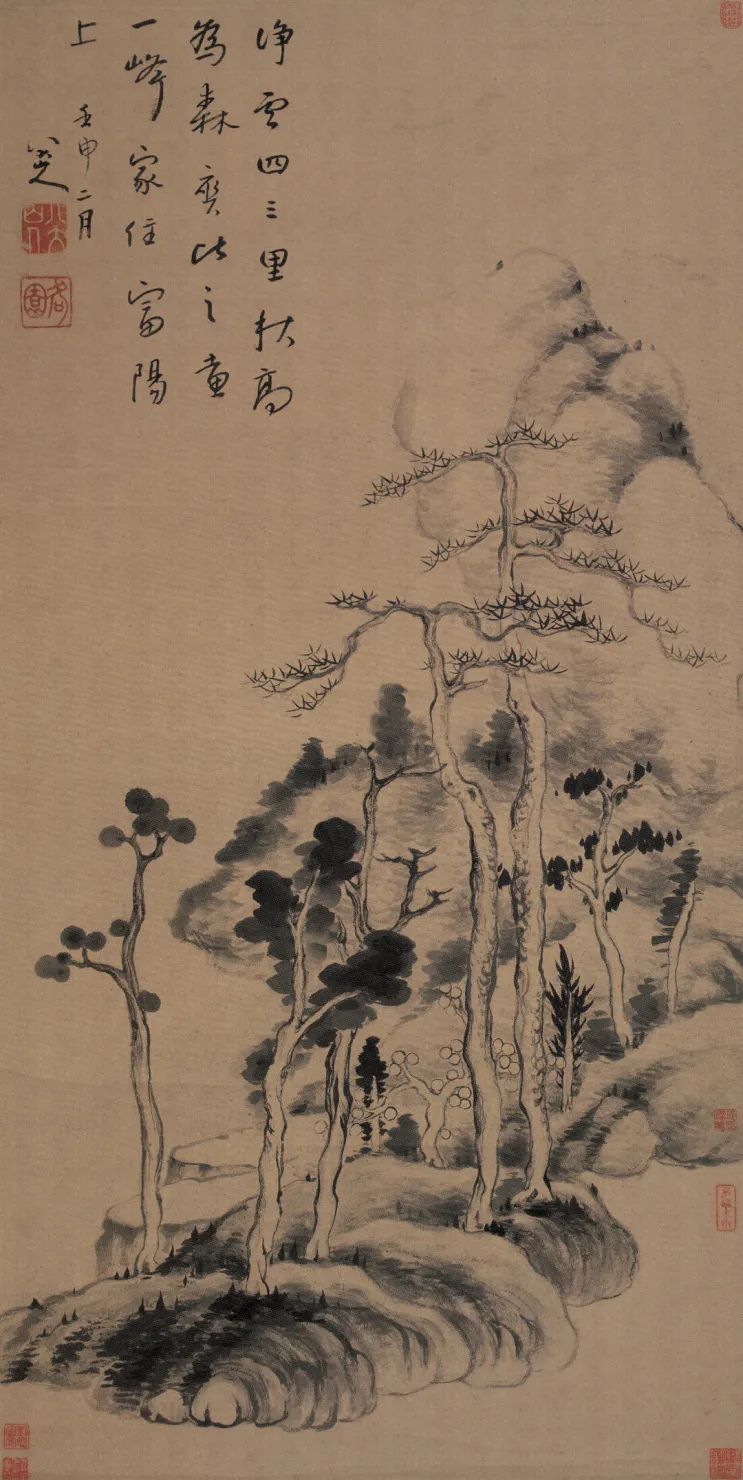

《富春山居图》(剩山图卷)浙博

随后,元代赵孟頫书画双绝,黄公望的《富春山居图》、倪瓒的《六君子图》等将山水画的意境推向巅峰。从明代唐伯虎“又摘桃花换酒钱”的洒脱,到清代“八大山人”和“扬州八怪”在最后一个封建王朝“任尔东西南北风”的不羁,洋洋洒洒五千年的中国古代美术在此处成为历史。直至近现代,齐白石、徐悲鸿、张大千等一大批杰出画家继续守护着中国美术的气韵。结语中,作者尝试用一句话来概括说明几千年中国辉煌灿烂的美术作品之间的关系,最终找到了这些看似散乱的艺术作品之间一种稳定的、必然的联系,也正是这种联系构成了美术发展的基本规律,那就是“初创——繁荣——衰败”。当人物画、山水画、花鸟画三个高潮过去之后,一个新的艺术时期又孕育生长,现代画家们继往开来,继续描绘着新中国、新时代欣欣向荣、百花齐放的盛景。

仰望中国美术的内涵、魅力和意义

《中国美术五千年》如同一把钥匙,开启了中华优秀传统文化宝库的大门,让我们得以窥见中国美术深厚的文化内涵与时代意义,也让我们领略到其独特的艺术魅力与强大生命力。书中,作者引用了中国著名美术家傅抱石1939年发表文章《从中国美术的精神上来看抗战的必胜》中的观点,指出中国美术有三种伟大的精神:“第一,中国美术最重作者人格的修养;第二,中国美术在与外族、外国的交接上,最能吸收、同时又最能抵抗;第三,中国美术的表现,是‘雄浑’‘朴茂’,如天马行空,夭娇不群,含有沉着的、潜行的积极性。这三种特性,扩展到全民的民族抗战上,便是胜利的因素。”那段时期,傅抱石先生开始了美术史论的研究,通过学术研究来论证“中国美术的精神,日本是不足为敌的”,并编著了《明末民族艺人传》彰显民族气节,用文化的力量唤醒国人的抗争意志,让中国美术的精神内涵成为抵御外敌的精神长城。

除了鼓舞人民抵御外敌,晋朝、宋朝等时期的劝谏画则成为家国情怀与人文理想的载体。如晋朝顾恺之的代表作之一《女史箴图》,用绘画形式表达《女史箴》一文。“女史”即是汉代后宫管理后妃的女官,“箴”即是规劝的意思,用意劝谏晋惠帝的贾后。惠帝昏庸无道,朝中大权尽落入皇后贾氏之手,但贾后为人心狠手辣、多行不义。张华与顾恺之二人便分别著文作画,以“冯婕妤以身挡熊”、“人咸知修其容,莫知饰其性”等十二长卷流传千年。而后,规谏人物画在南宋得到盛行,通过君主、臣子、后妃的故事,对君主进行规劝,希望君主能够发奋图强、抵御外敌,如李唐的《采薇图》,表现了叔齐、伯夷“采薇而食,不食周粟”的气节。李唐在徽宗朝被提拔和赏识,在靖康之变中与皇室宗族一同被掳,后来历经千辛万苦才辗转逃回南宋临安城,以八十老叟之身为高宗画下《晋文公复国图》,激励高宗不怕艰苦,收复北方。忧国忧民、为国为民并不是文豪书家的专利,也洋溢在中国美术的方寸之间。

个人心得

以水墨丹青的铮铮傲骨修习正心正道

中国美术的演变始终与时代精神共振,唐代的富丽华贵映射盛世气象,宋代的精致内敛呼应文人理想,明清的世俗化则见证市民文化的崛起,一步一步,见证着华夏文明五千年的风雨。名仕大儒多偏爱以水墨作梅兰竹菊四君子,孟子曰:“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”书中所说的“气韵”,在某种程度上,既是画中所体现的风骨,也是由画作折射出的,作画之人的浩然正气。

现今社会,在全球化语境下,文化交流日益频繁,随之而来的文化侵蚀也日益凸显,更需从传统中汲取“净化灵魂”的养分,在山水画的静谧中安顿浮躁心灵,在花鸟画的生机里重拾对自然的敬畏,追求向善、向真、向美的高尚情操,不断厚植家国情怀。这种审美教育,恰是抵御物质主义侵蚀的精神堡垒。如今,越来越多的同志主动选择将书法、绘画等传统艺术融入“八小时外”的生活,以笔墨修身、以丹青养性,让传统文化的“正气”来涵养自身修养的“清气”,正心正道、立德立行,为机关文化建设注入源头活水,让传统文化的魅力在新时代焕发蓬勃生机。

封建时期,王朝更迭,多少画家以画写心,多少文人墨客赋诗寄情,但多是难以实现的美好愿望,是残酷现实中的水月镜花。辛弃疾一阙“了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生”,蹉跎感怀,但却从未放弃心中理想。随着新中国的成立以及改革开放的深入推进,特别是近几十年来我国经济实现了快速增长,综合国力显著提升,民族自信心也重燃起来。作者说:“重拾文化自信,从了解中国的传统艺术开始。”——我想,这正是作者对有缘品读此书的读者们的美好希冀。

“赛博空间”上,越来越多的“新生代”开始去伪存真、去芜存菁,自觉抵制低俗文化,拒绝文化入侵。社交网络上,无论是效仿书圣王羲之“手追心慕”,还是追随画圣吴道子“双管齐下”,抑或是在动静相宜间挥洒太极拳法的“刚柔并济”等视频作品频频“出圈”,得到广大人民群众的点评赞“三连”。同时,中华传统文化“乘船出海”,也让我们越来越感叹“民族的就是世界的”,必须要进一步坚定民族自信,大力弘扬民族文化。习近平总书记强调:“坚持中国特色社会主义先进文化发展道路,弘扬中华优秀传统文化。”华夏五千年文明长河奔涌不息,文化自信就是这条长河的源头活水,是中国人世界观、方法论和价值观的深层结构,是我们坚定文化自信和在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基,也不断滋养着中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信。

习近平总书记指出,“文化关乎国本、国运”“优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本”,强调“中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉”等,深刻阐明了中华优秀传统文化的价值底蕴和当代意义。这种自强不息的文化生命力伴随着中国式现代化的推进,逐渐演化为中国共产党人的伟大斗争意志、斗争精神和斗争品格,凝聚成为新时代文化自信的时代精神。

历史长河川流不息,华夏传统文化从未被时代裹挟,而是以独有的韵律沉淀、发酵,最终迸发出超越时代的精神力量,激励着青年一代奋勇前行。作为青年干部,我们要深耕细掘中华优秀传统文化的精神内核,让其焕发时代光彩,赋予新的时代内涵,推动新时代中国特色社会主义文化繁荣发展;要坚持古为今用、以古鉴今,坚持有鉴别的对待、有扬弃的继承,而不能搞厚古薄今、以古非今,努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展;更应肩负起历史赋予的使命担当,在传承中创新,于守正中突破,在强国建设、民族复兴的征程中勇当先锋、敢为闯将,以守正创新的正气和锐气,续写历史文脉,谱写时代新章。

责编:刘雨菲

一审:梁可庭

二审:罗徽

三审:陈淦璋

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号