马丁·普克纳 版面责编 黄煌 湖南日报·新湖南客户端 2025-05-16 10:14:43

编者按

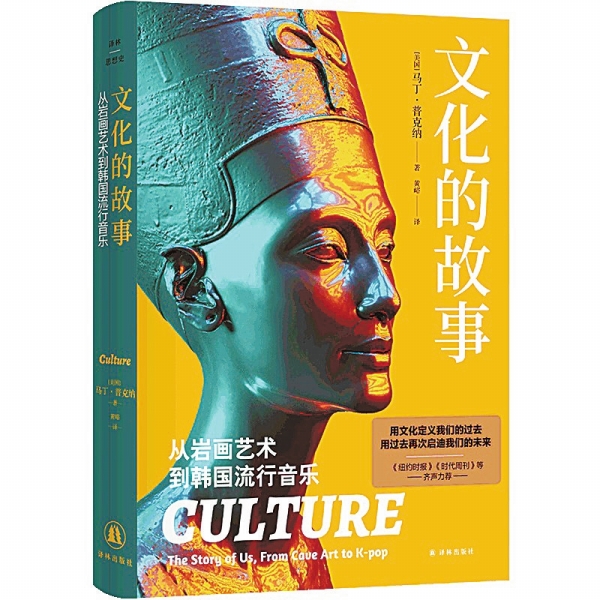

文化如何定义?文化背后又有哪些故事?近日,《文化的故事》一书中译本由译林出版社出版。该书作者为哈佛大学比较文学教授马丁·普克纳。在书中,作者摆脱了学术式的严肃堆砌,以“讲故事”的方式引领读者走入文化史的关键现场:古埃及的绝世珍宝为何会在柏林新博物馆?阿育王竖立的石柱如何影响1500年后的阿拉伯帝国?远在拉美的圣多明各和欧洲启蒙运动有何关系?韩流又为何能在全球风靡?每章都如一场时空穿越之旅,让读者在轻松阅读中打开文化的纵深世界。

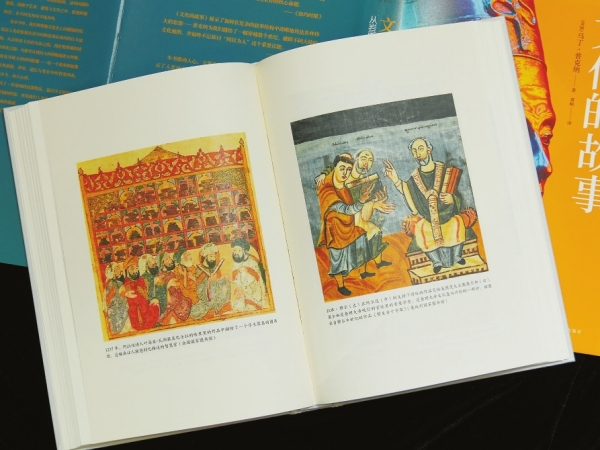

《文化的故事》内页图。

文丨马丁·普克纳

有这样一种文化观:地球上居住着不同的人群,这些人通过共享的实践而得以成群结队;由此形成的每一种文化都有自己独特的习俗与艺术,从属于生长其中的每一个个体;他们也必须抵抗外来干扰,守护自己的文化。这种观念认为文化是某种类型的财产,这种文化属于生活于其中的人群。这种观念的好处,一方面在于能够鼓舞我们珍惜自己的文化遗产,另一方面也给我们资源来守护和捍卫这笔遗产,比如说现在有不少博物馆也被迫将来源可疑的藏品归还给其名正言顺的主人。让人吃惊的是,“文化可以被拥有”这一观念的受众极广,其中包括致力于维护本国传统的本土主义者,以及宣称某个群体的文化财产不容外人侵犯,希望以此制止文化挪用的人士。

还有第二种文化观,极力反对“文化可以被拥有”的想法。持此观念的代表人物是玄奘,这位中国旅行者远赴印度,将佛经手稿带回中土。翻译希腊哲学的阿拉伯与波斯学者也作如是观。实际上,无数从外来文化中汲取灵感的学者、教师、艺术家,也在身体力行,推广这种文化观念。在我们的时代,沃莱·索因卡(Wole Soyinka,尼日利亚剧作家)与众多艺术家也秉持这种观念,共度欧洲殖民主义余波。

对上文提到的这些杰出人物来说,文化的诞生,并不仅限于某个社区、群体的资源,也从与其他文化的相遇和交往而来。文化并非仅从个人的生活经验而来,外借而来的形式与观点也帮助不同个体更好地理解与表达自己的生存经验,创出新路。若我们仅将文化视为财产,这些人物有可能会被看作盗窃者、挪用者,甚至是入侵者。但是,他们以谦卑姿态,全心投入于毕生创作,因为他们感悟到文化要通过传播才能发展,也深知将文化视为财产并拥有之的做法是作茧自缚,最终只能导致思维表达的贫瘠、干枯。

本书主旨不在于致敬传统著作,也不在于捍卫西方经典。书中出现的文化观念更为凌乱,我觉得也更加有趣:它写的是来自遥远之地的各种影响,被带到一起相互接触;它写的是不同传统被打破成碎片,又被缝补在一起,从而产生无限新意。那些弘扬文化交流观念的人物,往往不获认可,有些人也被少数专家的光芒掩盖,至今仍无声无息。直到我放眼传统经典之外,开始写这本书之后,我才发现许多新的人物踪迹,跟着他们深入探索那些鲜为人知、未被踩踏的路径。我从他们身上学到的是,如果我们要向剥削性的旅游(exploitative tourism)说不,停止对其他文化的轻侮借用,保护身处危机的各种传统,就必须在财产主权思维之外,找到一种截然不同的语言,以此来维护文化实际运作的方式。

在这批文化创造者的各种作为之中,关于文化的全新故事冉冉升起。这个故事讲的是跨越时空界限的相遇,讲的是惊动世人的联系与深藏不露的影响。这个故事不总是美好的,也不应该被视为美事一桩,但它是我们手上仅有的故事:作为文化生产物种的人类历史。这是一个关于我们的故事。

责编:廖慧文

一审:周月桂

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号