邓江祁 《书屋》 2025-05-13 16:57:22

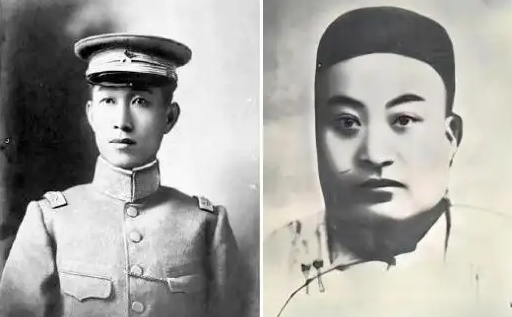

蔡锷(左)与唐才常(右)

蔡锷(左)与唐才常(右)

文/邓江祁

相遇在时务学堂

唐才常(1867—1900),字黻丞,后改佛尘,湖南浏阳人。1886年,应童子试,以县、府、道三试第一名入泮,随后入长沙岳麓书院肄业,兼在校经书院附课。1891年冬,应四川学政瞿鸿禨之聘赴成都,任四川学署阅卷兼教读。1894年春,考入武昌两湖书院。1896年,返长沙,与当时士绅及知识界联络。1897年,康有为、梁启超等发动的维新变法运动蓬勃兴起,唐才常与谭嗣同等在湖南积极响应,任《湘学报》总撰述,并在浏阳创办算学馆、群萌学会,大声疾呼变法图强,宣传西方社会政治学说和自然科学,从而成为南方维新变法的重要人物。

1897年11月,蔡锷从两千多考生中脱颖而出,以第二名的成绩考入湖南时务学堂头班学习。在这所新式学堂,中文总教习梁启超“借公羊、孟子发挥民权之政治论”,向学生大力宣扬孔子改制学说和“三世”说,鼓吹变法维新。梁启超因病离湘后,继任中文总教习的唐才常“日以王船山、黄梨洲、顾亭林之言论,启迪后进。又勖勉诸生,熟读《黄书》《噩梦》《明夷待访录》《日知录》等书,时共研习,发挥民主民权之说而引申其绪,以启发思想,为革命之先导”;“所言皆当时一派之民权论,又多言清代故实,胪举失政,盛倡革命”。唐才常等人还秘密摘印具有反清思想的“《明夷待访录》《扬州十日记》等数万册,秘密散布”于学堂内外。

经过梁启超、谭嗣同、唐才常等维新思想家的启发和教导,蔡锷在学业上进步很快,“每月月考,皆居前列。英气蓬勃,同学皆敬慕之”。1898年3月,根据规定,时务学堂对头班学生进行了考核。经综合评定,蔡锷被确定为中学内课生(即享受全部官费待遇的学生)。4月,湖南学政徐仁铸亲自到学堂抽考宝庆籍学生,蔡锷以优异成绩获一等第三名。6月中旬,经考核,蔡锷又被补为西文留课生(即中学内课生兼习西文的学生)。不久,陈宝箴考选出洋学生,应考五千人,蔡锷又以第二名入选。在学业进步的同时,蔡锷接受了维新变法理论的洗礼,开始认识到“我们求学,是为了探孔教之精蕴,以匡济时艰”。在努力学习维新变法理论的同时,蔡锷还注意联系实际,关心时政,“谈到当前政治败坏,声情激越,决心贡献自己一切力量,以挽救国难”。

对于蔡锷等学生的进步,唐才常感到由衷的高兴,对未来充满了希望。他说:“近来湘省设立时务学堂,于科目分,另辟畦町,初非有利禄之驱,势力之迫,而报考者几二千人,凡世家子弟,尽洗从前耻谈时务之锢习,而雍雍彬彬,同我太平……诚使国家各立专科以为之鹄,而十余年间,不收日本、暹逻之效者,甘坐妄言之罪。”

随着维新变法运动兴起,唐才常、谭嗣同等人又创办《湘报》,由唐才常担任总撰述,积极宣传“爱国之理”“救亡之法”。年仅十六岁的蔡锷不仅十分爱读《湘报》文章,而且还在《湘报》上发表《〈后汉书·党锢传〉书后》和《秦始皇功罪论》两篇读史札记。

在前文中,蔡锷认为,封建专制统治是造成中国落后衰弱的根本原因,封建统治者对人民的自由和权利“靡不出死力以剥之”,致使像古代“片语而复汶阳之田”的曹沫那样的心侠和“四十不动心”的孟子那样的气侠,“至今其种无一存也,以致外人欺伺”,造成“无面不祸,无地不祸,无日不祸”的悲惨局面。尤其是对于清政府在初挫于英、再挫于法、三挫于日以致面临国破、种灭、教亡的空前危机之时,仍然“不知振”。蔡锷深感愤怒,认为中国若不幡然猛省,变法图强,“再阅百年,则黄种成豕马,成木石,听人舞弄而不知矣”。蔡锷认为,“今之计也,四万万人不足恃,足恃者自一人而已”,希望光绪皇帝能像德国的俾斯麦和美国的华盛顿那样,带领四万万同胞,战胜列强,成就独立统一大业。同时,他还呼吁人们“心不死,气不销”,团结起来,组成“心党”和“气党”,以保教、保种、保国。

在后文中,蔡锷认为:“千古之罪,未有一人成之者;千古之功,未有一人树之者。”这就是说,一人的事业成功抑或失败,除了个人的主观因素和努力之外,还要受外在客观因素影响。在以中国历史上正反两方面的例子对此加以论证之后,蔡锷指出,秦始皇所以功不成功,罪不成罪,都是因为“被臣下之锢蔽”,以致“不获已之势成之也”。因此,他呼吁当道者要借鉴秦始皇等历代人物的经验教训,“师之当师其所以兴,革之当革其所以亡”,“听言不可不慎也,用人不可不慎也”。

除了办学、办报,湖南维新派还办会。1898年4月,唐才常与毕永年在长沙创办了中国第一个国际法学术团体——公法学会。唐才常在《湘报》上发表《公法学会叙》一文,号召国人讲求国际法学,以收回中国自主之权。万国公法也被列为时务学堂课程之一,蔡锷因而初步接触到国际法的一些基本知识,这也引起了他对国际法的重视。1902年,蔡锷编译的《国际公法志》出版,赵必振在为此书所作的“序”中,回顾了国际法传入中国的历史,回忆了唐才常、毕永年当年创办公法学会的情况,指出蔡锷编译的此书是“步唐先生之芳轨”。

在时务学堂,经过梁启超、谭嗣同、唐才常等老师的言传身教,蔡锷最终完成了由封建守旧思想向维新变法思想的转变。

1898年6月11日,光绪下“明定国是”诏书,宣布变法。为了推行变法,光绪先后召见康有为、梁启超、谭嗣同、刘光第、杨锐、林旭等著名维新人物,并陆续授予官职。康有为被授总理衙门章京上行走,有专折奏事的特殊权利;梁启超被赏六品衔,专办京师大学堂译书局事务;谭嗣同、刘光第、杨锐、林旭则被授四品卿衔,担任军机处章京,批阅官吏递上的奏折,起草诏书。谭嗣同还向光绪皇帝推荐了唐才常,经其同意后致电长沙的唐才常,约其赴京共襄机要。唐才常得电后立即就途,出洞庭湖北上,期待着在京师大展身手。

相别于湖北汉口

然而,天有不测风云。1898年9月21日凌晨,慈禧太后发动政变,软禁光绪皇帝于中南海的瀛台,维新志士顿成阶下之囚。康有为、梁启超分别在英人和日人的保护下迅速逃往日本。谭嗣同、康广仁、杨深秀、刘光第、杨锐、林旭等人则于9月28日在菜市口被害。

一路北上的唐才常行至汉口就得到慈禧发动政变、谭嗣同等被杀的噩耗,悲愤至极,椎心泣血,写下一副挽谭嗣同联:“与我公别几时许,忽警电飞来,忍不携二十年刎颈交,同赴泉台,漫赢将去楚孤臣,箫声呜咽;近至尊刚十余日,被群阴构死,甘永抛四百兆为奴种,长埋地狱,只留得扶桑三杰,剑气摩空。”血雨腥风,唐才常无力回天,遂折回湖南经上海逃往日本,以待时机。

变法失败后,时务学堂被撤销,师生皆离散。蔡锷、唐才质、范源濂等十多人前往武昌两湖书院求学,因系时务学堂旧生被拒。他们只得前往上海,于1899年6月投考南洋公学,并以优秀的成绩被录取,只待暑假后入学。

逃到日本的梁启超、唐才常得知蔡锷等人的情况后,喜出望外,即致函相召,唐才常还托人带去川资。蔡锷等人遂于8月东渡日本。到日本后,蔡锷即进入梁启超任校长的东京高等大同学校学习。在校内,梁启超“多采用英法名儒之自由、平等、天赋人权诸学说”,并与学生讨论“冒险”“进化”“自由”“权利”“平等”等问题。在梁启超教导下,蔡锷受到了西方资产阶级民主思想的熏陶,“由是高谈革命,各以卢骚、福禄特尔、丹顿、罗伯斯比尔、华盛顿相期许”。

梁启超专心办学,唐才常则谋划复仇。1899年秋,唐才常由毕永年引见,于横滨会见孙中山,商讨湘鄂及长江起兵计划,甚为周详,得到孙中山的认可。关于两派合作问题,孙中山亦慨然许诺。唐才常遂与孙中山订约。同时,唐才常与康有为时通声气,共图起义。随后,唐才常与康有为、梁启超等人商定,康、梁负责向海外华侨募集饷糈,唐才常等人回国鼓动各省会党和新军发难。唐才常与林圭、吴禄贞、傅慈祥等人启程回国前,梁启超、沈翔云等在红叶馆为他们举行饯别会,特邀孙中山、陈少白及日本友人宫崎滔天、平山周等陪宴。

同年冬,唐才常回到上海,创办正气会,以联络爱国正气之仁人君子,共图救国方略。1900年春,唐才常在上海与各地同志积极联系,策划依靠长江中下游地区的会党组织和新军中下级军官及士兵发动起义。5月,唐才常决定改正气会为自立会。7月26日,唐才常邀集社会名流和会党首领在上海张园召开“国会”,以保国保种为号召,成立“中国议会”,推容闳为会长,严复为副会长,唐才常自任总干事,林圭、沈荩、狄葆贤为干事。8月2日,唐才常组成自立军,自任总督办,下设七军,其中总会亲军和先锋营在武汉,由唐才常亲自指挥。参与起义的武装力量发展十分迅猛,人数达十万人之多。唐才常等人于是决定于8月9日在汉口发动起义,湘、鄂、皖各地五路兵马同时响应。

唐才常组织自立军起义时,东京大同学校的学生林圭、秦力山、蔡钟浩、田邦璇、李炳寰等人积极参与。蔡锷见同学们纷纷参加,也要求回国参加起义。而唐才常考虑他的年龄尚小,不想让他过早卷入,因而没有同意。到8月9日即原定起义日时,由于康、梁等人允诺的汇款迟迟未到,自立军粮饷无着,唐才常等人只得将起义日期延后。然而安徽大通自立军未得通知,秦力山、吴禄贞等人按原定计划于9日准时起义,一举轰毁大通盐局,占领大通县城。两江总督刘坤一、安徽巡抚王之春闻讯急调湖北、安徽两省清军全力进剿,另派三艘兵轮驶入大通江面进行堵截。大通自立军起义终因兵力不敌,于11日失败。

就在大通自立军发动起义的当天,唐才常从上海溯江西上,抵汉口指挥起义,但因饷械延误,起义时间一拖再拖。此时大通起义失利的消息传来,湖北清军又蠢蠢欲动。唐才常、林圭等人决定破釜沉舟,于22日在汉口起义,湘、鄂各地同时并举。

蔡锷在同学既行之后,心不自安,旋亦毅然变计,只身回沪转汉,参与武汉起义。唐才常见蔡锷意志如此坚定,不忍拒绝。汉口起义前,唐才常派给蔡锷一个任务,让他去给刚调至武汉的威字营新军统领黄忠浩送信,请其在自立军起事后,率威字营新军响应。

蔡锷领命即前往黄忠浩营送信,但黄忠浩看信后认为唐才常要在清廷设有重兵的武汉起事,准备又不充分,成功的可能性不大,因而并不认可唐才常的计划,但对蔡锷十分有好感,硬把蔡锷留在营中,商论数日,未即遣行。

蔡锷离开唐才常不久,起义事泄。湖广总督张之洞于21日晚下令清军包围唐才常、林圭在前花楼街宝顺里4号的住所和设在汉口英租界内李慎德堂的自立军总部,并于次日清晨逮捕了唐才常、林圭等三十多人。23日清晨,唐才常、林圭、傅慈祥等二十余人在武昌紫阳湖畔英勇就义。蔡锷做梦也没想到,从唐才常那里接受任务的一别竟成师生二人的永别。

黄忠浩得知唐才常等人被捕就义的噩耗后,为蔡锷觅得一艘洋商货轮,并派几个亲信兵弁,乔装改扮,护送他去沪,再逃往日本。

这次起义的失败和师友的殉难,给蔡锷以强烈的刺激。抵日后,蔡锷以奋翮生的笔名在《清议报》上发表《杂感十首》。第二首曰:“前后谭唐殉公义,国民终古哭浏阳。湖湘人杰销沈未?敢谕吾华尚足匡。”第十首曰:“而今国士尽书生,肩荷乾坤祖宋臣。流血救民吾辈事,千秋肝胆自轮菌。”在沉痛追思死难师友的同时,蔡锷表现了强烈的反清革命情绪,表达了继承谭嗣同、唐才常的遗志,“流血救民”,匡救中华,为国为民贡献自己一切的远大抱负和坚强决心。

经过自立军起义血与火的洗礼和深刻的反思,蔡锷认识到,“今日而言救国,拿枪杆比拿笔杆子更重要”,遂不顾身体瘦弱单薄,投笔从戎,改学军事,并将原名艮寅改为锷,取其“砥砺锋锷,重新做起”之意。1901年12月,经梁启超多方设法,蔡锷终于迈进了成城学校的大门,如愿以偿开始了军事学习生活。

奔走于阐扬先烈

参加自立军起义,是蔡锷第一次接触武装斗争,事虽不成,却令蔡锷终生难忘,促使他勇敢地走上了铁血救国救民之路。1904年10月,蔡锷由日本陆军士官学校毕业即回国,先后在江西、湖南、广西、云南等地从事新军编练和军事教育工作,暗中蓄意反清革命。1911年10月,武昌起义爆发,时任云南陆军三十七协协统的蔡锷率部在昆明响应,发动“重九起义”,一举推翻了清政府在云南的封建专制统治,并被推为云南军政府都督。

民国成立后,作为自立军起义的幸存者,蔡锷并没有忘记唐才常等死难的师友,以“阐扬先烈,后死之责”为己任,积极奔走呼号。

1912年8月,蔡锷应当年自立军常德左军首领、时任粤汉铁路总公所岳(州)永(州)段总办陈犹龙之请,致电湖北、湖南、广东三省都督,建议“于诸烈士就义地方,建设专祠,于原籍入祀忠烈,并酌予抚恤诸烈士后裔,入各官立或公立学校,一律免费”,“其长沙就义之汪葆初、李森之、何来保、汪尧臣、蔡钟浩、李莲航、唐才中、李星阶、舒菩生诸烈士,亦应一并阐扬”,并“请联名电陈中央”。1913年9月,陈犹龙又致电蔡锷:“本年阴历七月二十八日,为诸烈士武汉紫阳湖就义之日。应如何阐扬盛烈,即祈公酌。”蔡锷即复电曰:“拟办法如下:(一)诸烈士就义地方,建设专祠,并于原籍入祀忠烈。(一)酌予抚恤。(一)烈士后裔,入各官立或公立学校,一律免费。已电约各省都督联名共陈中央,以彰往哲,而垂纪念。”

1914年2月,段芝贵新署湖北都督,蔡锷又约同熊希龄、梁启超等及时致电曰:“庚子武汉之役,唐才常、林圭等烈士首先倡义,正命紫阳,其功固未可没,其事实属可悯。现闻遗骸尚留鄂土,久恐委没于荒蔓之中,致无以阐潜德而发幽光,同仁等拟为之修墓竖碑,以志不忘。”并建议于武昌紫阳湖建立纪念碑二座,于武昌洪山义园建筑公墓一座,并刊碑竖表。

蔡锷等人不断的呼吁,逐步得到了回应。孙中山1912年4月应黎元洪之邀赴武汉访问时,建议为唐才常等修建烈士陵园。同年11月,湘督谭延闿派员赴鄂调查诸烈士遗骸,陆续发现唐才常等烈士遗骸。湖北省军政府遂将这些烈士遗骸合葬于洪山东北麓,立“铁血精神庚子之墓”石碑及纪念亭等,建立烈士陵园。之后,烈士陵园不断扩建。1929年扩建陵园墓道和石坊;1935年增修烈士纪念堂,刻载自立军起义始末于其上,另于珞珈山建烈士祠。1937年又建成“庚子武昌殉难烈士公墓”,并于3月12日举行了公葬典礼。新中国成立后,庚子烈士墓于1956年被定为湖北省级文物保护单位。对于这些,蔡锷英灵有知,自当含笑九泉。

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

来源:《书屋》

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号