等风 2025-05-13 11:17:36

近日,贵州黔西市乌江百里画廊景区发生游船倾覆事故,造成10人死亡、70人受伤。据目击者描述,事发前天气晴朗、阳光明媚,但在短短几分钟内突然出现大风、暴雨、冰雹、雷电等极端天气,导致4艘游船在水中侧翻,最终酿成悲剧。

这突如其来的天气变化为何如此迅速和猛烈?面对这种突发性的极端天气,我们又是否有能力进行及时预警?

贵州游船倾覆事件现场(图片来源:央视新闻)

贵州游船倾覆事件现场(图片来源:央视新闻)

超级单体的突袭

结合气象分析和现场目击者的描述,此次在乌江百里画廊景区出现的极端天气,很可能源于一种名为雷暴单体的强对流天气系统。雷暴单体是一种孤立的雷暴系统,由大气中强烈上升气流和下沉气流共同作用形成,直径通常为几公里至几十公里,常常伴有雷电、短时强降水、大风、冰雹等灾害性天气。

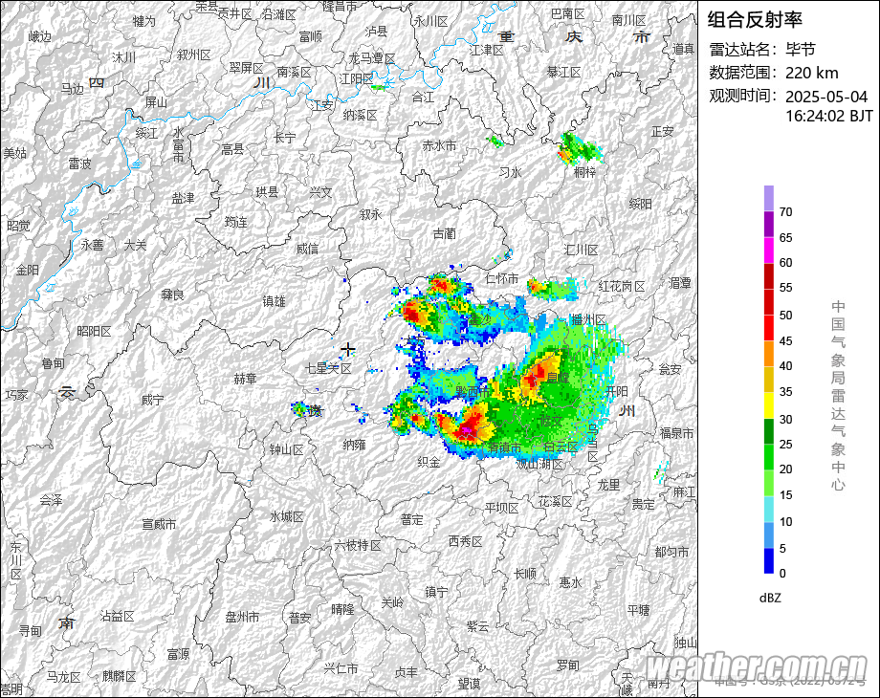

事故发生当天下午一点半前后,贵州毕节市境内的积云开始增厚。在强烈上升气流的驱动下,这些积云迅速发展和增强,形成了数个分散的雷暴单体。其中一个雷暴单体随后向乌江百里画廊景区移动,其结构在气象雷达回波图上清晰可辨。

事实上,此次在贵州出现的雷暴单体,是雷暴单体的终极形式——超级单体。这是一类具有持续旋转上升气流(即中气旋)的雷暴单体,因此又被称为旋转雷暴。

超级单体的结构示意图中气旋是超级单体的典型特征(图片来源:Severe Weather Europe)

超级单体的结构示意图中气旋是超级单体的典型特征(图片来源:Severe Weather Europe)

衡量超级单体强度的一个重要依据是基本反射率。气象雷达发射的电磁波遇到降水粒子(如雨滴、冰雹、雪花等)时,一部分能量被散射回雷达天线。基本反射率正是对雷达接收到的回波功率的量化,表示单位体积中降水粒子直径6次方的总和(单位:mm⁶/m³,通常转化为分贝dBZ表示)。

简单来说,基本反射率越高,意味着单位体积内降水粒子的尺寸越大、数量越多,通常对应着更强的降水强度。当对流活动的基本反射率超过45dBZ时,出现暴雨、冰雹等强对流活动的可能性比较大。此次乌江百里画廊景区的超级单体基本反射率达到了70dBZ,表明对流活动强度非常强,因此才导致了极端的大风和强降雨天气。

事发时间段毕节市的气象雷达站图像超级单体在雷达图上显示为块状组织紧密的高反射率图像(图片来源:中国气象局)

事发时间段毕节市的气象雷达站图像超级单体在雷达图上显示为块状组织紧密的高反射率图像(图片来源:中国气象局)

破坏力巨大的下击暴流

在此次袭击景区的超级单体中,还极有可能伴随出现了一种破坏力极强的灾害性天气现象——下击暴流。

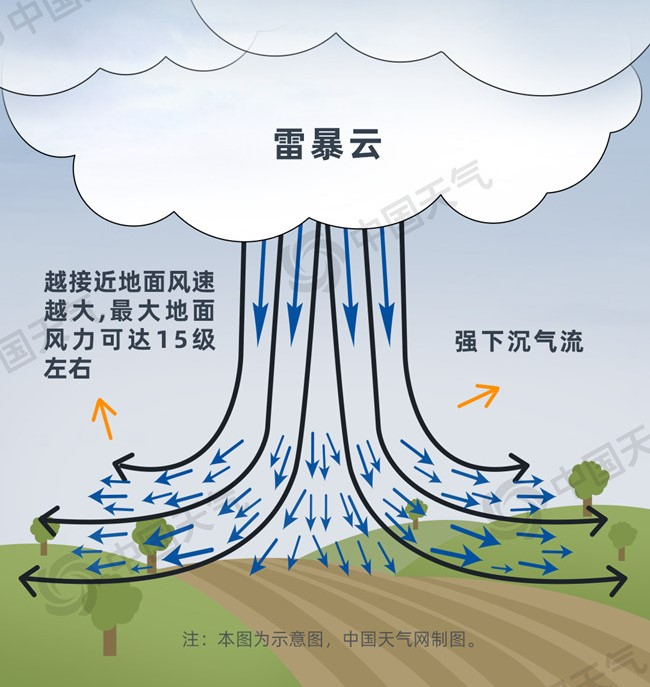

下击暴流是雷暴云中一种局部性的强下沉气流。当这股气流到达地面后,会迅速向四周或沿直线扩散,形成极具破坏力的地面大风,因此下击暴流具有突发性、局地性和强破坏力等特点。

下击暴流的形成原理(图片来源:中国气象网)

下击暴流的形成原理(图片来源:中国气象网)

下击暴流的形成和雷暴云云顶的上冲和崩溃紧密相关。在雷暴发展旺盛期,上升气流从高层大气获取水平动量,并将上升运动的动能转化为势能储存在云顶区域。强烈雷暴云的云顶高度往往能达到对流层顶部,也就是一万米以上的高空。一旦云顶崩溃,之前储存的巨大势能便会迅速转化为下沉气流的动能。当这股携带着巨大能量的下沉气流到达地面时,便会产生灾害性的强风等恶劣天气。

此次袭击乌江百里画廊景区超级单体很可能携带了强烈的下击暴流,带来了破坏性的大风、暴雨和冰雹。事故当天16时33分,事故发生地附近的化屋村自动气象站监测到了瞬时风速高达44.7米/秒的阵风,风力等级达到了恐怖的14级,这一数值刷新了贵州省有气象记录以来的最大风速记录。

景区地形示意图

景区地形示意图

下击暴流依据其影响范围的大小,可以分为微下击暴流和宏下击暴流。微下击暴流的水平尺度小于4公里,其产生的强阵风持续时间一般只有2到10分钟。而大多数下击暴流属于宏下击暴流,水平尺度大于4公里,强风可以持续5到20分钟。

此外,根据是否伴随降水,下击暴流还可以分为干下击暴流和湿下击暴流。此次贵州事故中的下击暴流明显伴有强降水和冰雹,是典型的湿下击暴流。

下击暴流是造成雷暴大风的主要原因之一。我国内陆地区风力超过12级的雷暴大风,除了遭遇台风和龙卷风等特殊天气外,基本上都是由下击暴流引发的。例如,2019年3月21日,广西桂林遭遇强对流天气袭击,下击暴流带来了极端大风,临桂区气象站在当晚21时13分记录到的极大风速达到了60.3米/秒(17级),这是我国内陆国家级气象站记录到的非台风造成的最大风速之一。2015年6月1日,“东方之星”号客轮发生翻沉事件,事后调查分析认为,下击暴流同样是导致客轮倾覆的可能直接触发因素之一 。

2019年3月21日,临桂国家气象站记录到创纪录风速,百叶箱被大风吹断(图片来源:中国天气)

2019年3月21日,临桂国家气象站记录到创纪录风速,百叶箱被大风吹断(图片来源:中国天气)

这类极端天气能否被提前预测?

既然下击暴流等极端天气现象常常带来如此巨大的破坏,那么我们是否有能力提前预测它们的出现,并及时发布预警,从而避免或减轻重大损失呢?

遗憾的是,对于这类局地性、突发性的极端天气现象,目前的科技水平想要实现精准的提前预测仍然面临巨大挑战。下击暴流是强对流天气的伴生产物,而强对流天气预报属于中小尺度天气预报的范畴,其主要难点在于准确预测雷暴云团生成和发展的具体位置。一个雷暴系统的水平尺度通常只有几公里到几十公里,而像这类能够产生极端大风的强雷暴单体,其尺度往往更小,基本上只有几公里。

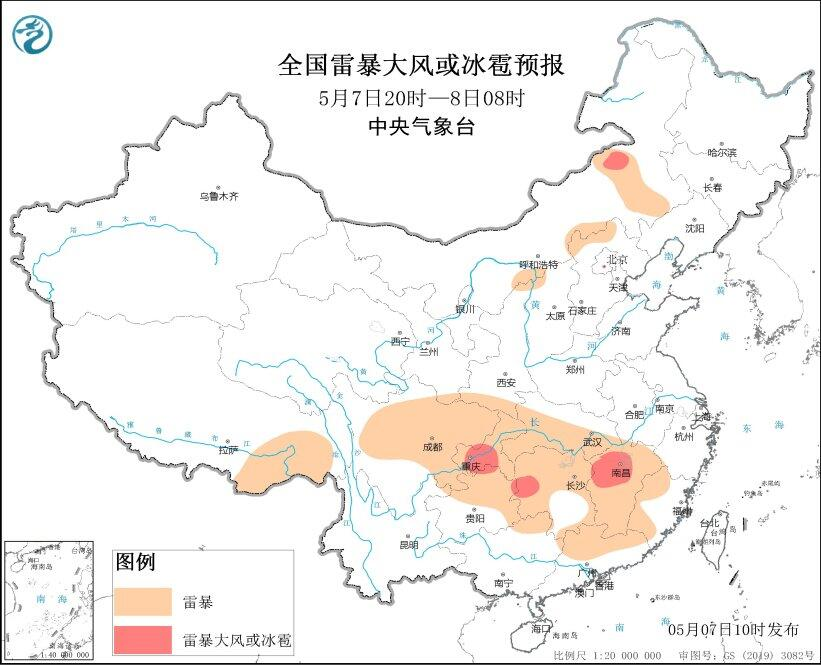

强对流天气的产生一般需要三个基本条件:充足的水汽供应、不稳定的大气层结以及触发对流的动力抬升机制。目前的预报技术主要是通过超级计算机分析前期获取的大量大气观测数据,从而推测出一个未来可能发生强对流天气的较大范围区域。我们在中央气象台发布的强对流天气预报图上就能看到,预报的强对流可能发生区域往往会覆盖数个省级行政区。

强对流天气预告图(图片来源:中央气象台)

强对流天气预告图(图片来源:中央气象台)

然而,雷暴云的实际生成并不会均匀地覆盖整个预报区域。它更像是我们烧开水时,水即将沸腾前随机冒出的气泡。雷暴云可能会在预报区域内的任何一个或多个地点“冒出来”,并且其影响范围也仅仅是预报区域中的一小部分。因此,目前的天气预报技术还难以精准预测雷暴云出现的具体时间和地点。

通常情况下,当我们想要对一个特定区域(例如某个城市或景区)发布精确预警时,往往需要等到雷暴云已经生成之后,再通过天气雷达等监测手段实时追踪其移动路径和强度变化,才能发布预警信息。而这个时候,距离雷暴天气系统实际影响该区域,往往只剩下不到一个小时的预警时间,难以做出有效应对措施。

另外,贵州地区山地纵横,地形起伏大,气流遇到山脉时被迫抬升,更容易触发对流活动。这种局地性抬升难以被大尺度模式精准捕捉,使得贵州的对流天气预报一般比平原地区更加困难。

敬畏自然,加强防范

极端天气事件,尤其是像超级单体雷暴和下击暴流这类局地性、突发性强的灾害天气,其发生具有很大的不确定性和极强的破坏力。尽管目前的科技水平对于此类天气的精准预报仍存在瓶颈,但这并不意味着我们无能为力。

持续提升气象监测预警能力、建立健全更为严格完善的安全管理制度与应急预案、以及加强公众防灾减灾科普教育,提高全社会的风险意识和自救互救能力,这些举措能够显著降低极端天气事件的不利影响,从而有效预防游客船舶倾覆等重大安全事故的再次发生。在享受自然风光的同时,人类也必须时刻对大自然的力量保持敬畏之心。

(来源:科学大院)

责编:伍芳芳

一审:伍芳芳

二审:姚瑶

三审:黄维

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号