2025-05-13 09:59:03

轿子是中国古代延续千年的“豪华座驾”,其发展历经漫长的“舒适度进化”。

轿子的“轿”与“车”发展不同。原始社会已有轿的雏形,《史记·河渠书》引《夏书》记载大禹治水时“山行即桥”,此“桥”为木质抬具。河南殷墟出土的原始抬具更像担架,被称为“版舆”。河南固始侯古堆一号墓出土的战国时漆木腰舆,无轮子,有舆杆和抬杆,可视为最早轿子,反映当时南方贵族出行情况,因南方多山,抬具更适用。

早期轿子多以“舆”命名,甲骨文中“舆”字本意是合力造车的人,后赋予新内涵。唐朝《唐六典》称秦始皇发明“舆”不实,战国时已有雏形。秦汉时人们出行以车为主,汉初畜力紧张,皇帝车马都简陋,舆轿也未普及。魏晋南北朝后,舆轿记载增多,私人出行乘坐舆轿的记录增加,如陶渊明因脚疾坐“篮舆”。晋室南迁,舆轿在南方流行,梁武帝时皇家交通工具出现“步舆”,且普及程度高。

隋唐时期,舆轿使用范围扩大,引入椅式坐具,提升了乘坐体验,还出现四周有遮挡的舆轿,增加私密性。

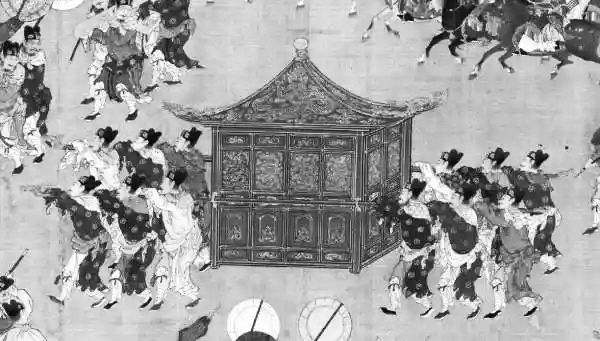

在等级森严的古代,舆轿有严格规制。“八抬大轿”是规制体现,但等级不仅由抬轿人数决定,还取决于装饰豪华程度和乘坐体验。隋代皇帝辇舆极尽奢华,唐代舆分三类,明朝步辇装饰精美、工艺复杂。明朝规定大臣出行只允许坐四人抬的轿子,平民百姓轿子装饰也有规定,轿子高度也关乎等级,“肩舆”比“腰舆”更高级。

明朝轿辇使用普遍,等级划分明确,但仍难禁“豪车”现象。严嵩被抄家后,资产中就有多种用途的轿子,体现了贪官奢靡生活,也侧面反映明代手工业繁荣。

(《文萃报》3451期 据国家人文历史微信公众号)

责编:伍芳芳

一审:伍芳芳

二审:姚瑶

三审:黄维

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号