2025-05-12 11:35:03

文/吴汶奕

1685幅作品,从湖南各地汇集而来。

202幅,最终入展。

其中,仅有29幅,获得“优秀”。

这些作品中,有来自书法专业的在校大学生,也有扎根基层的文艺工作者,更有不少是多年默默苦学、深耕书艺的书法爱好者。但无论背景如何,要想“站上墙”,进入“云起新湖南 墨舞大洋河”第五届湖南中青年书法大展的展厅,它们都必须穿越一道又一道关口。

“至少四道关,哪一道都不轻松。”组委会介绍。

为了搞清楚一幅作品如何在层层遴选中脱颖而出,我们试图追踪它的“旅程”——

初评:1685选谁留下?

评审那天早上,评委们陆续进场。作品尚未全部铺开,一摞摞纸张堆叠得比人还高,现场工作人员小心翼翼地逐一铺展、陈列。

1685,是第五届湖南中青年书法大展的有效投稿数。作品通过市州书法家协会统一组织报送,其中不少地方还进行了前期遴选或小型初评,力求在质量上先把一道关。

这是一场湖湘书坛青年的集体出击——他们知道,这不仅是一个省级大展,更是一块通往更广阔舞台的跳板。

作品形制多样:楷、行、草、隶、篆刻、刻字……风格也呈现出明显的代际差异:有的严谨中正,有的奔放自由,也有作品在章法、用纸、构图上大胆尝试——断裂的章法、极简的取意、拼贴式布局,不一而足。

“内容尚可,但排版略显刻意。”一位评委在查看一幅草书作品时低声说。

这是初评阶段。评委分组推进,各自负责不同区域的作品。一切安静进行,没人多话,只在作品之间缓慢踱步,凝神审视。

第一轮结束,留下的作品迈过了初评的门槛,进入复评。

复评:细节中的胜负手

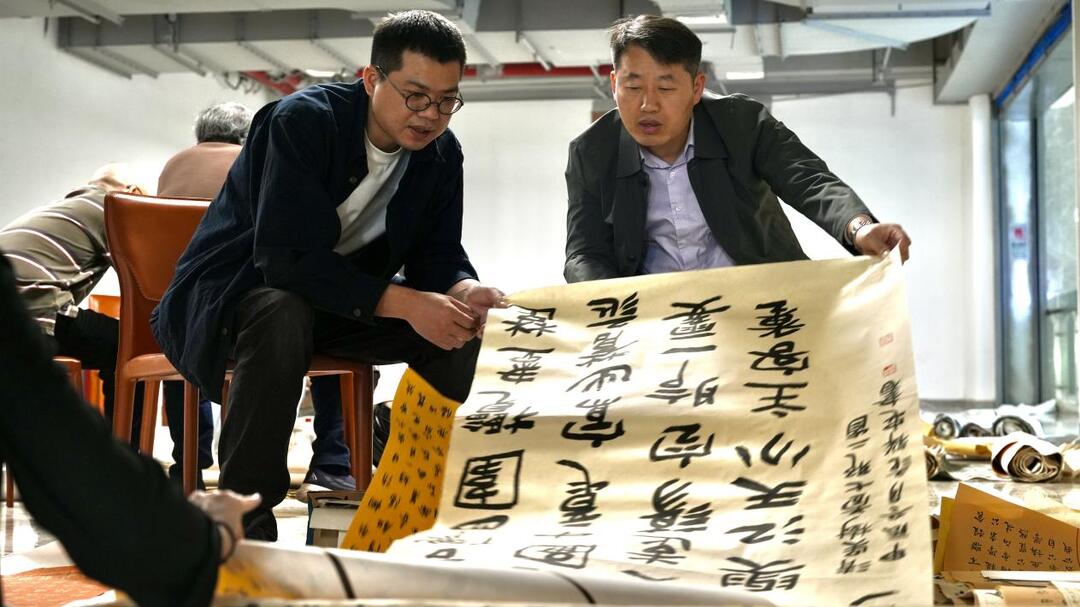

第二轮评审气氛更加凝重。作品重新排序铺展,评委们的步伐放得更慢,动作也更谨慎。

有的作品反复被评委从头看到尾三四遍;有的让人蹲下身去凑近看细节;还有评委翻阅释文,对照原文逐字核实,最终眉头微皱,摇头离去。

“笔不错,但用典不对。”“这个看着新鲜,章法撑不住。”这样的评语偶尔响起。

复评之后,再有一半作品被淘汰。剩下的200余件,进入终评。

终评:谁能“优秀”?

终评环节,不再讨论,也没有统一标准。每位评委根据自己的专业判断和审美取向,匿名打分,选出心中的“优秀作品”。

没有编号,只有直觉和经验在指引。所有的偏好、分歧、共识、判断,最终将在投票表上一一显影。

每一幅入选作品,都是这一轮高度集中判断的结果。而在200多件入展作品中,真正被提名“优秀”的,只有30余件。

审读:最后一道门槛

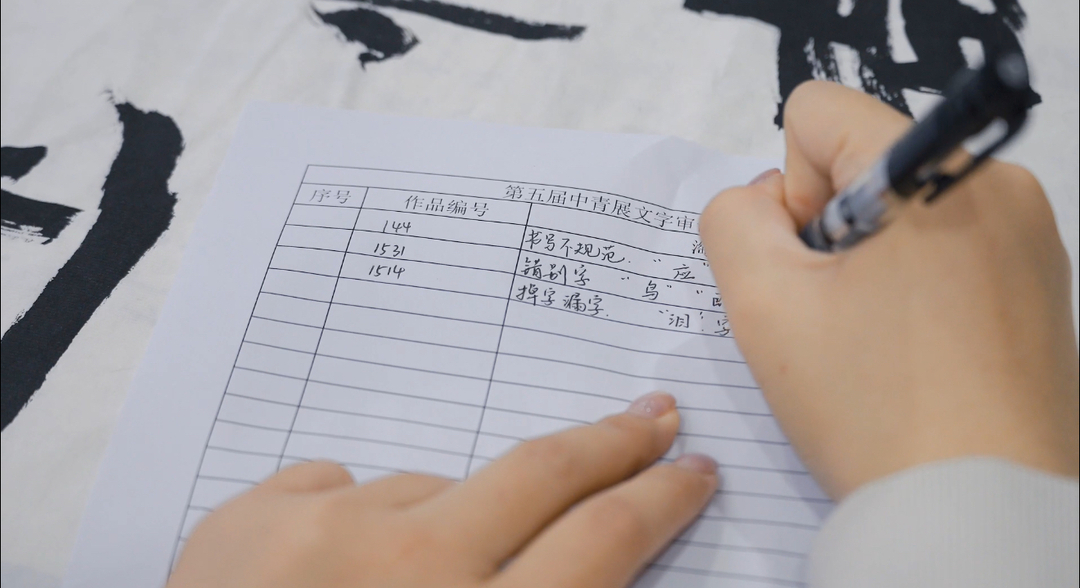

在展厅亮相前,每件作品都要经历最终一关:文字审读。

“这个‘于’字漏了一笔,像个‘亏’。”“‘佩’用了古字‘珮’,但这不是通用写法。”“这句不合联律……”除了校字,还要查典。部分作品在引用诗词、古文时存在出处不明、断句不当、误用典故等问题。审读专家对每一处文字进行逐字推敲,不容含糊。

“写字写得好是一回事,写得对,才是根本。”一位审读专家这样说。

有些作品,笔墨精彩,却因典故误用、文字不通、内容不当而被剔除。在书法之外,文字成为最后的“守门人”。

从案头到展墙,要穿越多少目光?

它要经受初评的直觉审美、复评的细节拷问、终评的匿名投票、审读的严苛校核——四道关口,每一道都可能被淘汰。最终“站上墙”的作品,既不是仅凭颜值的“漂亮”,也不是只讲炫技的“惊艳”,而是技法扎实、表达准确、内容有精神的作品。

它们,是今日湖南中青年书法生态的一个横截面。而这份名单之外,还有更多好的作品,继续在案头、在教室、在一笔一划之间,等待下一次冲刺——在更远的未来,向展墙靠近。

责编:吴汶奕

一审:陈昱旬

二审:杨莉

三审:熊佳斌

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号