刘晓 版面责编 廖慧文 湖南日报·新湖南客户端 2025-05-12 08:40:13

文丨刘晓

到今年5月10日,沈从文先生离开我们已整整37年。在中国现代文学史上,沈从文与湘西的关系如同屈原与汨罗江,彼此成就,互为映照。而在湘西,沅陵又占据着特殊位置——它既是沈从文躲避战乱时的栖居之所,又是他文学创作的重要灵感源泉,更是他精神世界中的“第二故乡”。

沅陵这座临水山城深深滋养了沈从文的文学创作,而沈从文则通过接地气的文字将沅陵从地理概念升华为一个承载人性美与生命哲思的文学符号。从《湘行散记》的沅水风物到《边城》背后的精神原型,从战乱时期的“芸庐”生活到晚年对沅陵的深情回望,我们都能看到一条清晰的创作脉络:沅陵不仅是沈从文观察社会的窗口,更是他安顿心灵的港湾,是他对抗现代性异化的诗意栖居地。

缘起沅水

沈从文与沅陵的渊源可以追溯到他早年的军旅生涯。1917年,十五岁的沈从文加入湘西地方军队,随部队在沅陵一带驻防。年轻的沈从文在这里第一次系统地接触到沅水流域的码头文化、市井生活和少数民族风情,这些经历成为他日后文学创作的重要素材。他在《从文自传·辰州》里写道:“我欢喜辰州(沅陵)那个河滩,不管水落水涨,每天总有个时节在那河滩上散步……我尤其欢喜那些从辰溪一带载运货物下来的高腹昂头‘广舶子’,一来总斜斜的孤独的搁在河滩黄泥里,小水手从那上面搬取南瓜,茄子,成束的生麻,黑色放光的圆瓮。”

1934年1月,沈从文从桃源乘船,沿着沅水逆流而上,开启了一段改变其文学创作轨迹的旅程。这次返乡之旅的直接成果是《湘行散记》,其中大量篇幅描绘了沅陵的山水风光与人文景观。在《辰河小船上的水手》一篇中,他写道:“在这样一条河水里旅行,望着水光山色,体会水手们在工作上与饮食上的勇敢处,使我在寂寞里不由得不常作微笑!”这种微笑源自沈从文与沅水之间深刻的精神共鸣——沅水不仅是一条地理意义上的河流,更是沈从文认识世界、理解生命的重要媒介。

抗日战争时期,沅陵因特殊的地理环境和闭塞的交通状况,成为湖南重要的后方基地和战时避难所。1938年,沈从文将母亲和妹妹接到沅陵居住,当时,沈从文大哥沈云麓已在县城建造了名为“芸庐”的住所。这一时期,沅陵“集金融、经济、政治之大成,繁华于一隅”,沈从文在此不仅完成了《长河》等重要作品的创作,还积极参与当地文化活动,传播他的文学理念。沈从文在《芸庐纪事》里特别记录了在沅陵修建“芸庐”这件事,沈从文也经常与在沅陵的沈云麓及家人在“芸庐”团聚。这段战火中难得的一段相对安宁时光,使得沈从文对沅陵的感情超越了普通的居住地情结。

山河如画

沅江沅陵县段,建于清代的龙吟塔伫立在合掌洲(今名河涨洲)上。湖南日报全媒体记者 童迪 摄

沅江沅陵县段,建于清代的龙吟塔伫立在合掌洲(今名河涨洲)上。湖南日报全媒体记者 童迪 摄沈从文对沅陵的文学描绘具有鲜明的地域特色和艺术个性。在他笔下,沅陵的美既来自其独特的自然景观,也源于与之和谐共生的人文风貌。在《沅陵的人》中,他如此描绘初到沅陵的视觉冲击:“外来人到河码头渡船边时,不免十分惊讶,好一片水!好一座小小山城!”简短的两句话,通过“水”与“山城”的意象并置,勾勒出沅陵作为山水之城的基本轮廓。

沈从文特别擅长捕捉沅陵水景的光影变化和动态美感。在《湘行散记·鸭窠围的夜》中,他写道:“一切光,一切声音,到这时节已为黑夜所抚慰而安静了,只有水面上那一分红光与那一派声音。”这种对水面光影和声音的细腻观察,体现了沈从文作为文学家的敏锐感知力。沅水在沈从文笔下不是静止的背景,而是充满灵性的存在。这些看似平凡的河流元素,经过沈从文的情感投射和艺术加工,都成为承载复杂生命体验的意象。

沈从文对沅陵的人文景观也有独到刻画。他笔下的“合掌洲”——“沅陵县沿河下游四里路远近,河中心有个洲岛,周围高山四合,名‘合掌洲’,名目与情景相称”——既是地理实指,又因其独特的形态和名字而被赋予某种象征意味。龙兴讲寺的红墙、沿河而建的吊脚楼、河街上的商铺等沅陵标志性建筑,都在沈从文作品中留下印记。

尤为珍贵的是,沈从文通过对沅陵日常场景的描写,展现了湘西特有的生活美学。他在《湘行散记·滩上挣扎》中写道:“他用尊敬和爱郑重地书写着石滩上行走的拉船人,那么忠实庄严的生活,担负了自己的那份命运,为自己,为儿女,继续在这世界中活下去。”这种对普通劳动者生存状态的关注与尊重,使沈从文的沅陵叙事超越了单纯的风物描写,上升到对生命价值的思考层面。

水边智者

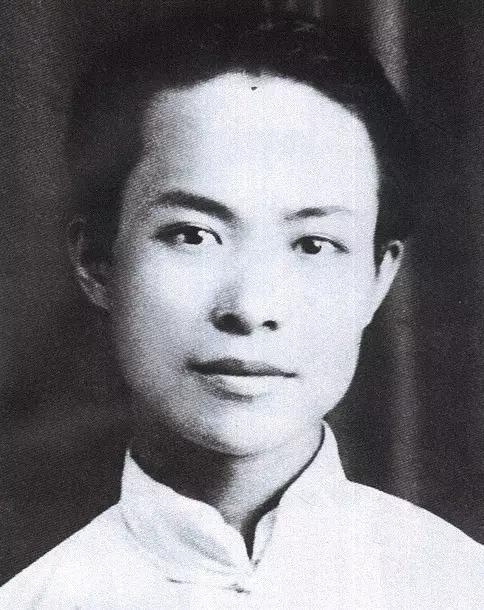

青年沈从文。(资料照片)

青年沈从文。(资料照片)沅陵不仅为沈从文提供了创作素材,更深刻地影响了他的文学观和生命哲学。在《湘行散记》中,沈从文坦言:“我倘若还有什么成就,我常想,教给我思索人生,教给我体念人生,教给我智慧同品德,不是某一个人,却实实在在是这一条河。”这条河就是沅水,它如同一位沉默的导师,以自然的方式启迪沈从文对生命的理解。

沅陵时期的沈从文正处于创作成熟期,他开始有意识地构建自己独特的文学世界。在“芸庐”居住期间,沈从文创作了《长河》等作品,这些作品虽然不以沅陵为直接背景,但其中对湘西社会变迁的思考、对人性美的讴歌,得益于他在沅陵的生活积累和观察。

沅陵的生活为沈从文提供了观察社会变迁的特殊视角。抗日战争时期,大量外来人口涌入沅陵,这座原本相对封闭的小城一时间成为各种文化交汇的场所。沈从文有机会接触和观察从四面八方汇集到沅陵的各界人士,这种观察使沈从文的创作具备了超越地域限制的宏大。沅陵的生活还影响了沈从文的审美趣味和艺术表达方式。沅水流域多民族杂居形成的文化多样性,培养了沈从文对异质文化的包容态度;沅陵民间艺术如龙舟竞渡、傩戏表演等,丰富了沈从文的艺术感受力。

悠悠乡愁

沈从文在《湘行散记·一九三四年一月十八》中表达了对沅陵的情感:“原来我离开这地方已十六年。十六年的日子实在过得太快了一点……这地方是我第二个故乡,我第一次离乡背井,随了那一群肩扛刀枪向外发展的武士为生存而战斗,就停顿到这个码头上。这个河码头在十六年前教育我,给我明白了多少人事,帮助我作过多少幻想,如今却又轮到它来为我温习那个业已消逝的童年梦境来了”。这种多重维度的情感联系,使沅陵在沈从文文学世界中具有一种不可替代的特殊地位。

沈从文通过文学作品将沅陵建构为一个抵抗现代性异化的诗意空间。在《边城》等作品中,虽然故事背景设定在茶峒,但其中对沅水流域风土人情的描写明显融入了作者在沅陵的生活经历。有研究者指出:“沈从文的小说,总给人一种远离尘嚣、脱离世俗的感觉。而那些生存在他作品里的小人物又让我们觉得如此亲近。”这种艺术效果的产生,正是因为沈从文将沅陵等湘西小城理想化为现代文明侵蚀前的纯净世界,一个保留人性本真状态的精神家园。

沅水作为屈原行吟之地,本身就承载着深厚的文化记忆。沈从文在《湘行散记》中多次将自我与屈原并置:“这样的沅水,这样的清浊之辩,是屈原与沅水的和光同尘。”通过这种联系,沈从文将自己的沅陵叙事纳入楚辞开创的文学传统,赋予其更深远的文化内涵。从个人情感角度,沅陵是沈从文存放记忆与情感的重要场所。在《湘行散记・老伴》中,他写道:“过去的,有谁能拦住不让它过去?又有谁能制止不许它再来?”这种对逝去时光的追忆与感伤,使沅陵成为沈从文文学中一个充满私人情感的记忆场域。

沈从文笔下的沅陵已经成为中国现代文学中一个经典的地域意象。重读沈从文关于沅陵的作品,我们能感受到一种可贵的生活态度和生命哲学。沈从文在沅陵观察到的那些“忠实庄严的生活”姿态,他对普通人生存状态的尊重和理解,他对人性美的坚定信念,在当下这个浮躁的时代显得尤为珍贵。在《湘行散记·老伴》中,沈从文写道:“我明白‘我不应当翻阅历史,温习历史。’在历史面前,谁人能够不感惆怅?”这种惆怅源于对逝去美好的感伤,但也蕴含着对永恒价值的坚守。沅陵在沈从文作品中,正是这种永恒价值的象征——那里有最本真的人性,有最朴素的生活智慧,有最纯粹的自然之美。在这个意义上,阅读沈从文的沅陵叙事,不仅是一次文学之旅,更是一场精神还乡。

责编:廖慧文

一审:廖慧文

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号