陈漱渝 《文萃报》 2025-05-08 16:38:40

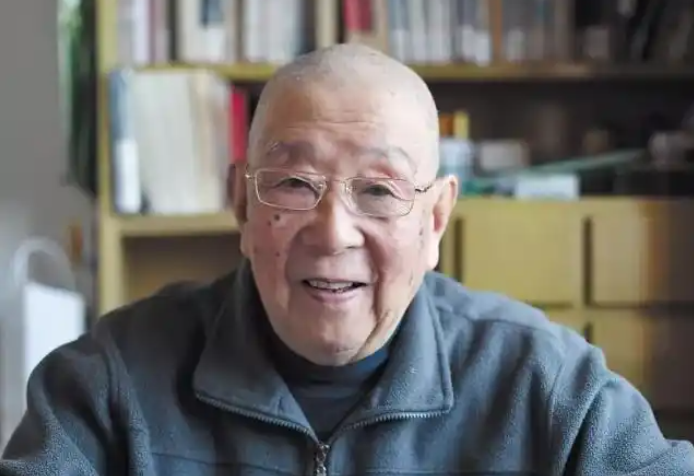

钟叔河先生

钟叔河先生

文/陈漱渝

著名学者、编辑、散文作家钟叔河先生今年迈入94岁。钟先生的朋友很多,其中不能不提钱钟书及其夫人杨绛。他们的友情感人至深。

钱钟书为《走向世界丛书》写序

钱钟书先生是学术界公认的博学鸿儒。作为学者文人,钱钟书给人以清高绝俗的印象——表现之一就是曾为自己“约法三章”,其一为不题词作序。但读到钟叔河编辑的《走向世界丛书》之后,钱钟书对钟叔河的识见和学力表示佩服,引以为“同道”,并对丛书提出了许多坦诚的意见,以期“共襄大业”。

1984年3月,钱钟书破例为《走向世界丛书》撰写前言,深刻指出:“‘中国走向世界’,事实上也是‘世界走向中国’:咱们开门出去也由于外面有人敲门、撞门,甚至是破门、跳窗进来。‘闭关自守’‘门户开放’那种简洁利落的公式语言,便于记忆,作为标题之类,大有用处。但是,历史过程似乎不为历史编写者的方便着想,不肯直截了当地、按部就班地推进。”他称赞钟叔河为丛书写的一系列文章“中肯扼要,娓娓动人,不仅增添我们的知识,而且很能引导我们提出问题”。

钱钟书是1998年去世的,享年88岁。延续这段友谊的是其夫人杨绛。杨绛是位翻译家、作家,活了105岁,成了跨世纪老人。钱钟书夫妇只有一个女儿,叫钱瑗,1997年因肺癌转脊椎癌去世,终年60岁。随着女儿和丈夫的去世,杨绛戏称她成了“钱办”的“光杆司令”。

年逾90岁时,杨绛身体还好,只是开始耳聋,嗅觉失灵,虽然每天还能走六七千步,视力和记性犹好,但孤寂还是缠绕着她。文人之间总是惺惺相惜的。因为钟叔河是钱钟书器重之人,杨绛故以师友相待。双方书信往返频繁,而且有时稚气萌生,还比双方信件页码的多少。钟叔河之妻朱纯是记者出身,两人共同经磨历难,钟叔河认为找了朱纯是他此生的一个成功。正因为如此,杨绛也敬重朱纯的为人,双方也成了“贤友”。朱纯重病之时,杨绛汇了一年的药费,约20万元,并承诺以后再汇。杨绛诚恳地表示,她留了许多无用的钱,留着准备自己或亲友生病之用。但钟先生谢绝了杨绛的好意。

2006年底朱纯病逝,留下了四个女儿,还有四个外孙女。杨绛安慰钟叔河说:“你比我福气多,同是未亡人,我则是‘绝代佳人’了。”钟叔河准备将朱纯的骨灰树葬。钱钟书不愿留骨灰,杨绛表示自己也只好不留。既然无后嗣,孤零零地埋在哪里?

杨绛为《念楼学短》写序

杨绛为钟叔河留下的最大纪念,是为《念楼学短》合集写了一篇序言。钟叔河住在湖南省出版局宿舍楼的20层,门口悬挂一竹形匾额,上书“念楼钟寓”四字。“短”是指百字以内而又独立成篇的古文。钟叔河编了五个分册,并加以疏解,合成一书,故名《〈念楼学短〉合集》。这是一部雅俗共赏的书,原文短,注释短,翻译短,评析短,十分钟能读一篇,对青少年学习中国传统文化尤有裨益。杨绛在序言中评价说“:《念楼学短》合集,选题好,翻译的白话好,批语好,读了能增广学识,读来又趣味无穷。”钱钟书为《走向世界丛书》写序时75岁,杨绛为《念楼学短》写序时98岁,曾经三易其稿。她这篇短序,跟钱钟书为《走向世界丛书》所写的序,堪称“双序珠玉交辉”!

杨绛生前曾翻译了英国诗人兰德1850年写的一首诗,题为《生与死》,其中写道:“我双手烤着,生命之火取暖;火萎了,我也准备走了。”其时,兰德已经75岁,对生死早已参透。杨绛本人对人生的玄妙也已经参透。她把这首诗推荐给钟叔河,而钟叔河今年已有94岁高龄,长期卧于病榻。任何人的生命总是有限的,而友谊的佳话却会长远流传,正如高山流水遇知音的典故流传了两千多年,至今仍能给人以感动和启迪。

《文萃报》3449期摘自《中华读书报》

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

来源:《文萃报》

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号