湖南日报·新湖南客户端 2025-05-06 09:59:06

文|赖程 廖慧文

五一期间,“湖南博物院文创快闪——狸猫妙妙妙长沙奇妙游”主题空间在长沙五一广场亮相。马王堆汉墓“君幸食”漆盘上的狸猫纹,携青铜器兽、帛画祥云等组成“文物天团”,化身文创冰激凌、数字互动体验和潮玩盲盒,与人们见面。

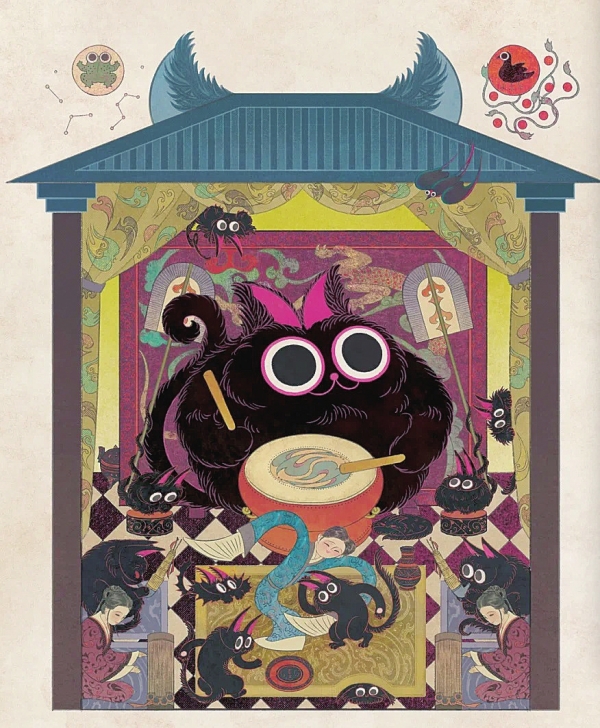

来自西汉的狸猫,就这样抖落两千年的时光尘埃,化身圆眼翘须的“妙妙”跃入现代都市,将马王堆文化、市井风情与旅游经济深度融合,让“历史可触摸、文化会说话”。

谁是“妙妙”?

马王堆汉墓惊现罕见的狸猫纹

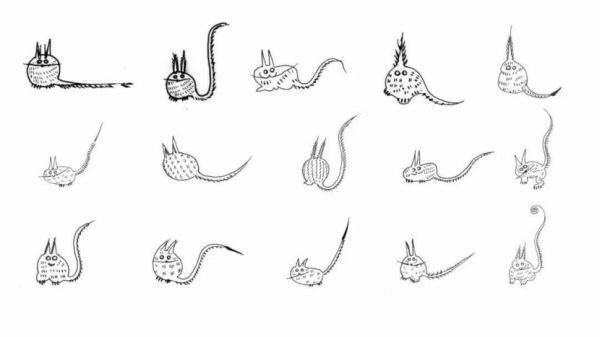

马王堆汉墓漆器纹饰主要包含三种类型:一是几何纹类型,二是龙凤、云鸟和花草纹类型,三是写生动物纹类型。狸猫妙妙的狸猫IP形象主要来自马王堆汉墓的一号墓、三号墓出土的漆器“狸猫”纹。

马王堆狸猫纹形象。资料图

马王堆狸猫纹形象。资料图

狸猫纹图像是一种罕见的图像,马王堆汉墓这批漆器上的狸猫纹,可能是我国迄今所见最早的猫属动物图像资料。文物漆器中的狸猫双耳竖立,双目圆睁,口鼻两侧有“一”字、“人”字或倒“八”字形胡须,四爪微露或隐于腹下,尾部上翘或垂于身侧,萌态毕现。

湖南博物院研究馆员杨慧婷撰写的《马王堆汉墓漆器所见狸猫纹初探》一文中提到,以狸猫形象作为漆器纹样,表明猫类在当时人们心中享有较高的地位,也揭示出猫类与人类已有所亲近。同属于西汉早期的其他长沙王室与贵族墓,如长沙渔阳墓和砂子塘一号墓等,所出木楬中无猫类记载,如果这些资料没有遗漏,或许可以说明,西汉早期长沙国地区的上层阶级中,没有以猫殉葬或以猫为食的习俗。究其原因,可能是猫类动物在当时当地尚属珍稀罕见;也可能是猫类动物享有较高地位,人们对它心存敬畏,崇之、爱之而不敢食之、殉之。马王堆漆器中高度逼真的猫类图像,似乎从另一角度昭示出汉初人们的生活中已有猫类存在。

马王堆出土的狸猫纹食盘和食奁,分别出自一号墓东边厢和三号墓南边厢。从器类来看,狸猫纹主要出现在食器当中,说明其与食品或食粮密切相关。

狸猫纹图像的出现应该与当时的饮食习惯密切相关。汉代流行低矮型家具,贵族们席地跽坐,实行分食制。盘、卮、耳杯等食器均摆放在很矮的承案上。由于食器基本是低矮、敞口状,其中的食物很容易受到鼠、蛙、蛇等的侵蚀。为了避免动物偷食,古人就在食器上画猫,用以警示。

这或可在典籍中找到印证:春秋战国时的《韩非子·扬权》里曾说:“使鸡司晨,令狸执鼠,皆用其能。”西汉的《礼记·郊特牲》中指出:“古之君子,使之必报之。迎猫,为其食田鼠也。”这都说明猫作为人类的助手,帮助控制鼠害。

一“吸”两千年

中国古人的爱猫简史

当游客在快闪店选购“狸猫妙妙”主题毛绒玩具挂件时,或许不曾想到手中这只可爱的狸猫妙妙,正串联着一条绵延几千年的“吸猫”历史。

学界一般认为古埃及人最早驯化了猫,在3600多年前就已经开始畜养猫。我国新石器时期多处遗址出土了猫的遗骸,但它们实际上属于欧亚大陆东部与南部的豹猫种群,难以被驯化。根据科学家的推测,家猫在距今2000年前来到了亚洲大陆的东端。它们沿着希腊至罗马和远东之间的贸易路线,横穿美索不达米亚平原来到中国和印度。这些远道而来的猫逐步被我国先民初步驯化,作为捕鼠之用,“狸”与“猫”两种称谓长期并存混用。汉代开始,随着陆上丝绸之路和海上丝绸之路贸易的繁盛,各品种的家猫从海外源源不断进入中国,造就了形态各异的中国“喵星人”家族,猫的形象也就逐渐从“猛”到“萌”。

狸猫妙妙形象。

狸猫妙妙形象。

马王堆汉墓“君幸食”漆盘中,九只朱漆狸猫环状排列,抽象化的卷云尾与几何化五官,既延续楚地漆艺的巫觋气质,又开创“以线驭形”的程式化表达。

唐宋元时,上至达官贵人,下至普通百姓,都有许多的爱猫人士。我们在诗词、绘画、器物上都能看到猫的身影。唐代金银器上的衔枝狸猫纹样、宋代磁州窑瓷枕的猫扑蝶纹样、北宋《营造法式》列入建筑彩画范式的“戏猫图”、元大都遗址出土的青花瓷罐上牡丹丛中嬉戏的狸猫已具鲜明吉祥寓意。

考古上也有相应体现。2019年12月,陕西省考古研究院发布了宁强县高家河一批宋代家族墓葬的考古成果。这批宋墓中发现了很多精美的砖雕,猫的形象多次出现。它们或坐或卧,姿态放松悠闲。考古人员介绍,根据古人视死如生的理念,不排除墓主人曾经养过宠物猫的可能。

2020年4月,重庆师范大学武仙竹教授团队宣布,在河南新乡宋墓,发现了中国考古史上“第一只宠物猫”。这只猫咪的遗体,被整体安置在棺床上墓主的肩侧,与墓主人并肩安葬,仿佛“对视”之态,反映它与墓主有着形影不离的亲密关系。可以想见,在下葬前,主人肯定表达了在另一个世界里继续与爱猫相伴的期望。考古人员检验发现,它的下颌骨有严重的偏侧咀嚼现象。考古人员推测,可能因为这只猫爱好吃某种食物,习惯用某一固定牙齿咀嚼品味,造成了这一部位的牙齿被严重磨耗。

明清时期,文人审美与市井文化碰撞出多元形态。明宣宗朱瞻基非常喜爱猫,为自己的爱猫取名为“霜眉”,还创作了《五狸奴图卷》。清乾隆缂丝《百猫图》融合西洋透视法,苏州园林花窗上的狸猫镂空纹,更将纹饰转化为空间叙事语言。

“铲屎官”们的宠爱,让猫从“捕鼠能手”,到融入生活美学,再到成为吉祥符号系统中的一员。

古老纹样倾情“活化”

狸猫妙妙从西汉萌到今

在中华民族的漫长历史中,诞生了丰富多彩的纹样,它们被广泛应用于服饰、建筑、陶瓷、织物等多个领域,美化着物品,传递着丰富的社会文化信息,是中华文明最重要的文化瑰宝。“纹样,不是简单的符号复制,而是文化DNA的重组创新,要与当下人们需求相结合。”湖南博物院文创中心主任张煦介绍:“我们的文创开发团队从马王堆文物中提取过‘云纹旋目’‘漆线韵律’等纹样,结合Z世代审美打造出既古老又未来的设计作品,很受欢迎。狸猫妙妙,也是纹样活化的一个案例。”

“君幸食”狸猫漆盘。湖南博物院 藏

“君幸食”狸猫漆盘。湖南博物院 藏

狸猫妙妙属于湖南博物院与湖南知了青年有限公司联合打造的汉生活博物集文创品牌。知了青年创始人李武望表示,这个萌趣化、年轻化的城市文化符号的打造主要以“文物活化”为核心,以“马王堆文化”为内核。“不管是在古代人还是现代人中,‘猫奴’都有不少,抓取人心共性,才能让传统文化融入生活现场。文物活化的本质是重建情感连接,文物IP具备很大的发展潜力,接下来,我们将持续推进文物IP化的系统工程,让公众以更加直观、生动的方式了解文物的魅力。”

大眼炯炯有神,身躯圆润饱满。髭须如丝般细腻,彰显着它的威严;四爪隐匿,仿佛随时准备出击,而长尾优雅地向上翘起,好奇机敏,充满生命力……在“汉生活博物集”,狸猫妙妙化身为各种新奇有趣、充满创意的文创产品。狸猫妙妙设计团队介绍,在深入研究原始图像后,他们运用现代设计手法,对西汉狸猫的形象做了重新构图和色彩搭配,力求让狸猫妙妙这一形象既具有历史感,又不失时尚气息。

五一快闪活动,正是将城市广场作为展陈空间、让市民游客成为文化传播者,从而“让文物走得出展柜、进得了商圈、融得进生活”。

责编:刘涛

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号