方八另 新湖南客户端·客户端 2025-05-05 00:12:36

文/方八另 编辑/饶谧

1972年,长沙马王堆汉墓出土的竹简中,“炙鸡一笥”四字如一枚时光胶囊,将汉代贵族的餐桌封印千年后重见天日。这道被辛追夫人带入地宫的美食,不仅是一件陪葬品,更是一部刻录着汉代烹饪智慧的立体菜谱。

考古学家清理墓室时,发现竹笥旁散落着完整的鸡骨。经考证,原料为“黄雌鸡”,未下蛋的仔鸡体重严格控制在两斤以内——与现代湖南人推崇的“坐月子鸡”如出一辙。这种对食材的极致讲究,恰似汉代版的“分子料理”标准。

湖南长沙马王堆一号汉墓出土烤肉串

湖南长沙马王堆一号汉墓出土烤肉串

这里,是药食同源的超前实验

汉代人深谙“食养”之道。马王堆出土的帛书揭示,辛追夫人的厨师会将黄酱混入鸡食,让鸡在啄食中完成自我腌制。待黄酱渗入肌理,鸡因干渴昏厥时迅速宰杀,既保证肉质鲜嫩,又避免应激反应影响风味。这种“活体腌制法”,堪称古代版的低温熟成技术。

更令人惊叹的是,汉代人已掌握“药食同源”的精髓。黄酱中的大豆异黄酮与现代医学缓解痔疮的理论不谋而合,而包裹鸡身的香茅、荷叶,既是天然调味料,又具清热解毒之效。两千年前的这道炙鸡,就暗含现代营养学的底层逻辑。

这里,是泥火交响的烹饪剧场

汉代庖厨的烧烤仪式感,丝毫不逊于今日的米其林厨房。宰杀净治的仔鸡需经历三重包裹:先以荷叶锁住水分,再用香茅赋予草本清香,最后糊上黄泥塑造盔甲。这种“泥封炙烤法”,与江南叫花鸡异曲同工,却比其早了近两千年。

出土的铜烤炉与铁扦,还原了当时的烧烤场景:裹着泥壳的整鸡横架炉上,桑木炭燃起幽幽蓝火。庖人匀速转动铁扦,让热力穿透泥壳,将鸡肉的鲜香与香茅的辛香交融。待泥壳泛白开裂,敲开瞬间蒸腾的雾气里,琥珀色的鸡皮泛着油光,恍若刚出浴的鎏金雕塑。

西汉时代的签牌有两种形制

西汉时代的签牌有两种形制

这里,有汉代宴饮的科技与狠活

马王堆出土的炊具揭示,汉代贵族厨房堪称古代黑科技集合地。汉代人用铜烤炉搭配漏灰孔设计,确保炭火保持精准控温;以桑木炭做燃烧材料,既无烟又提升风味,更是满满的避免污染的环保理念;而以黄酱中的蛋白酶,来分解鸡肉纤维,实现自然嫩化,已然是分子料理雏形;甚至泥封工艺,使炙鸡可保存数日,随时加热即食,这堪为预制菜鼻祖。

墓中同时出土的二十余种烹饪器具,印证了《盐铁论》“燔炙满案”的记载。从三股铁扦到熊足陶炉,这些器物不仅是工具,更是汉代饮食美学的具象化表达。

这里,有宴饮背后的权力叙事

“炙鸡一笥”的繁复工艺,实为汉代贵族阶层的身份密码。一只鸡需三十道工序,耗费五名庖人半日工时,其制作成本相当于当时农户半月口粮。辛追夫人下葬时,特意将这道菜与琴瑟、帛书同列,美食在其眼中已升华为文化符号。

汉代画像石上的宴饮图揭示,分食炙鸡是重要的社交仪式。主人用玉刀将鸡按部位分解:鸡腿敬长者,鸡翅赠贵客,鸡首则归席间最尊之人。这种“食礼”传统,至今仍在湘西某些村落留存。

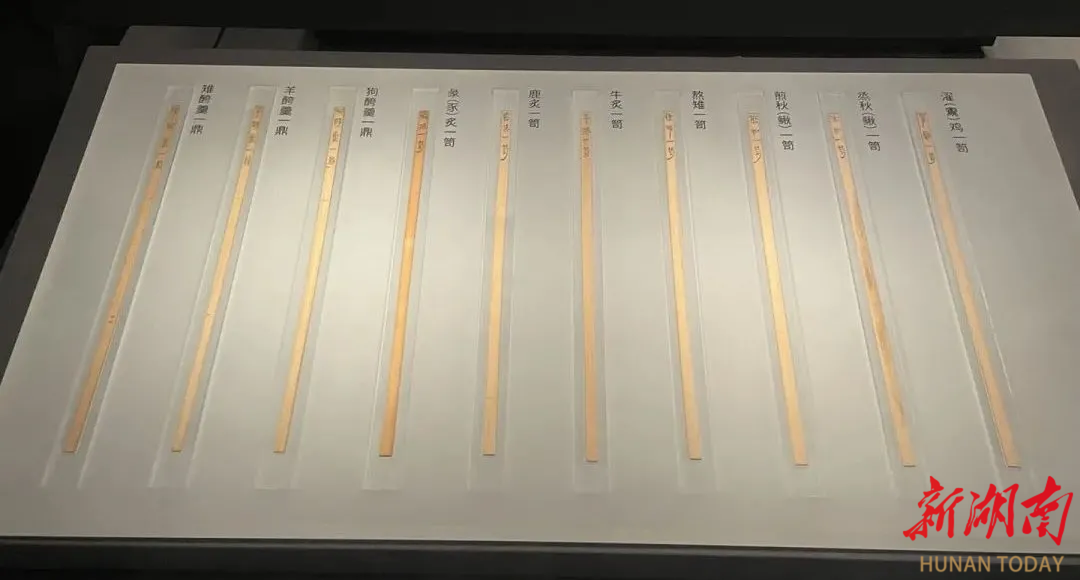

湖南长沙马王堆一号汉墓出土肉食类遣册

湖南长沙马王堆一号汉墓出土肉食类遣册

这里,是穿越千年的味觉复活

2019年,长沙某老字号按古法复刻“炙鸡一笥”。当泥壳破碎的刹那,混合着荷香与酱香的蒸汽涌出,评委惊呼:“这是楚辞里走出来的味道!”现代仪器检测显示,古法炙鸡的游离氨基酸含量比现代烤鸡高出37%,印证了汉代庖厨对鲜味的极致追求。

这道沉睡两千年的美食,正在触发新的文化碰撞。有西餐厅将其改良为“汉风惠灵顿鸡”,用酥皮替代泥壳;文创团队开发出“辛追宴”盲盒,迷你铜炉与陶鸡手办热销全网。古老技艺与现代创意的交融,让汉代烟火气在新时代袅袅重生。

从马王堆竹简到现代餐桌,“炙鸡一笥”的轮回见证着中国饮食文明的韧性。当我们切开那只泥封的鸡,剖开的不仅是鲜嫩肉质,更是一个时代的味觉记忆。那些消失在历史长河中的汉代庖人或许未曾想到,他们随手包裹的荷叶,竟为后世留下了一把打开中华美食基因库的钥匙。

(作者方八另,笔名巴陵。中国作家协会会员、中国散文学会会员、中国科普作家协会会员、湖南省作家协会会员,湖南湘菜产业促进会专家会员,中国食文化研究会民族食文化委员会理事,饮食文化学者、旅游美食作家。长沙商贸旅游职业技术学院原湘菜研究所研究员、湘菜研究院副院长,从事“湖湘饮食文化”教学与研究及湘菜教材开发。)

责编:饶谧

一审:何婷

二审:丁伟

三审:瞿德潘

来源:新湖南客户端·客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号