湖南文联 2025-04-30 11:20:11

文|师非

艺术界惯以“焦墨”标签陶庆友,可庆友总对我说,那是“故我”,而非“今我”。这态度固然隐含着一个艺术家要求“日日新”的自觉,但“故我”对“今我”的奠基性毕竟无法抹除;唯有对这种奠基性进行发掘,隐藏于“焦墨”背后的陶庆友形象方有望被揭橥。

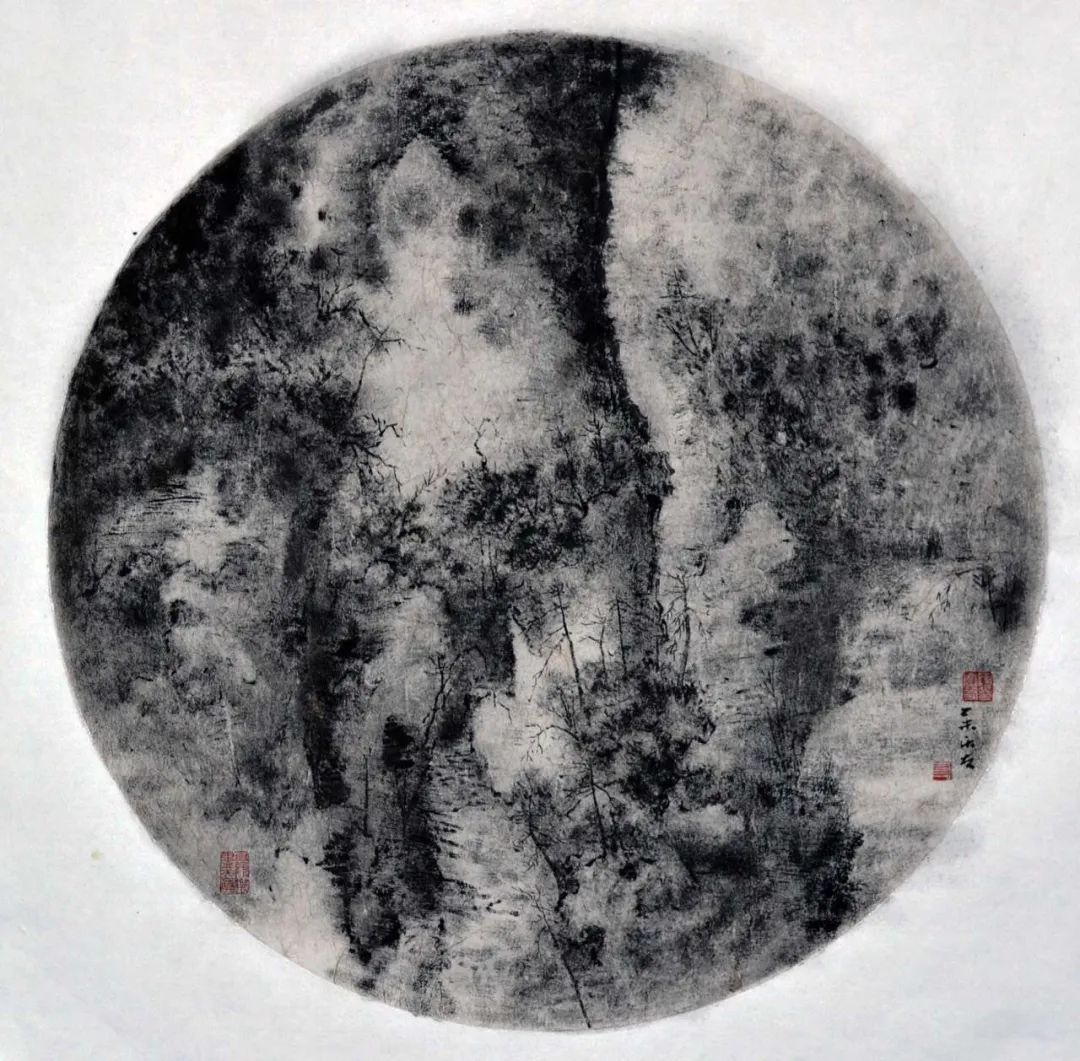

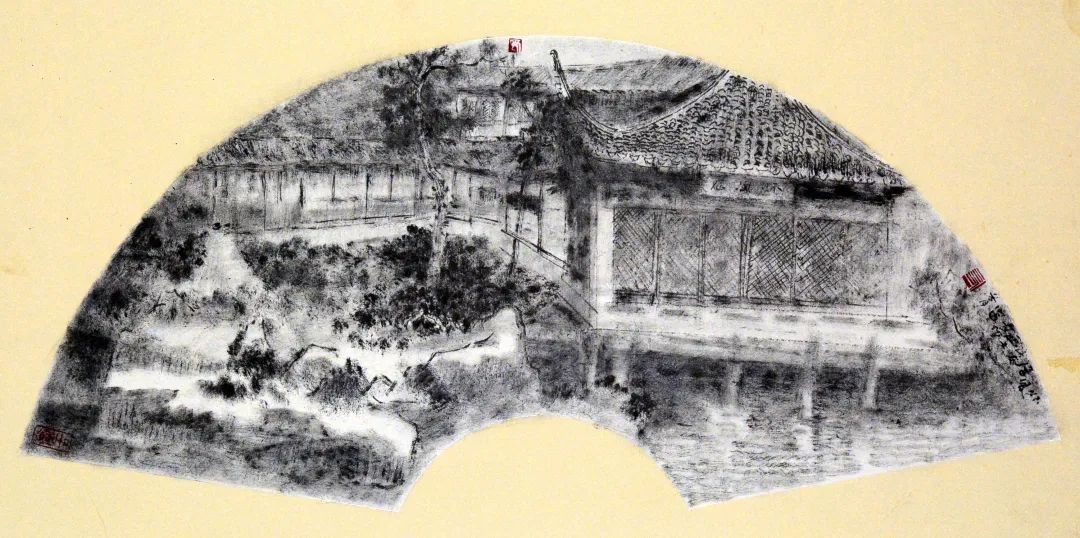

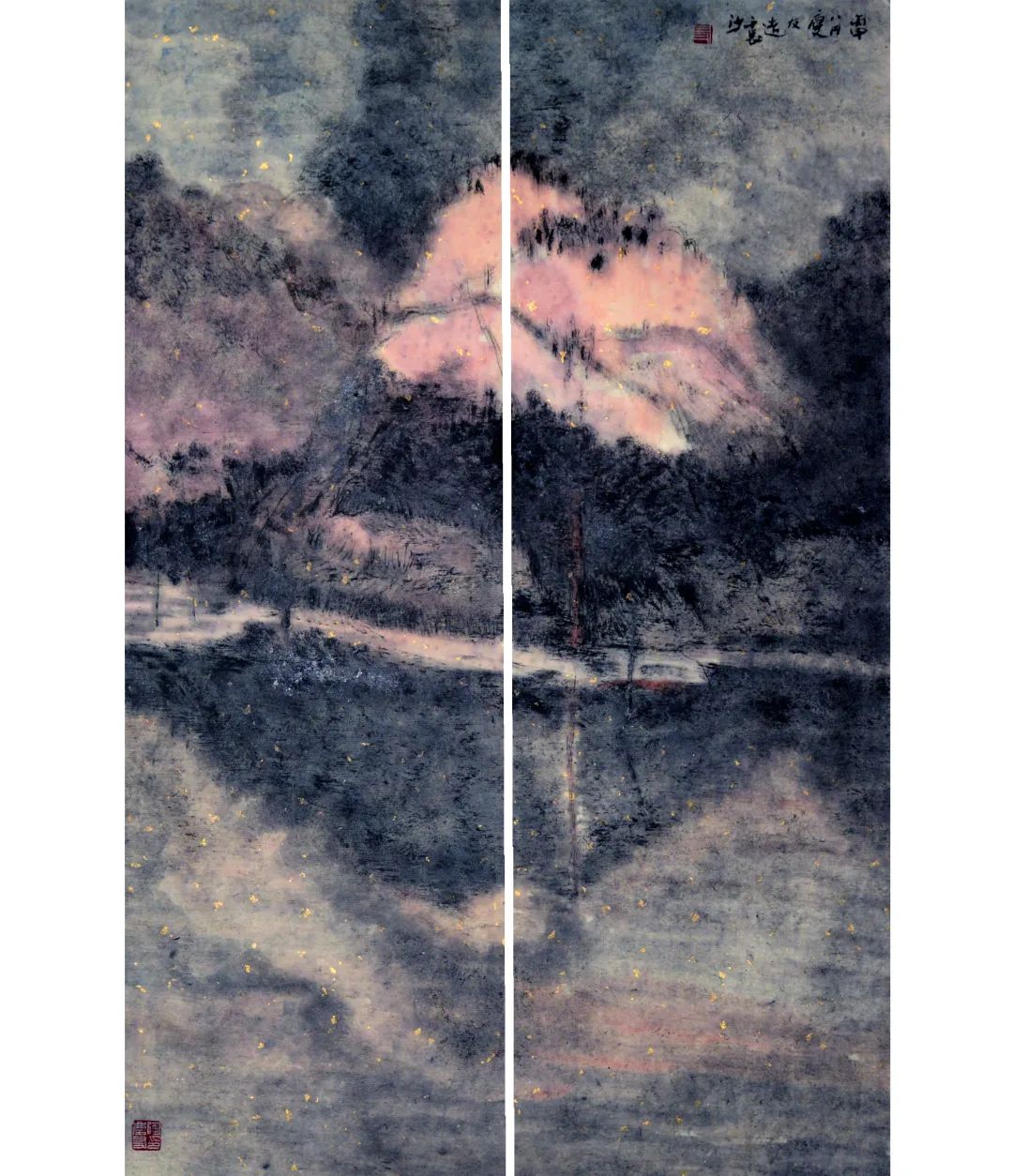

在传统水墨符号秩序中,墨作为再现山水的透明媒介而存在,它不仅可调控,而且可预期;但在庆友的“焦墨”中,墨本身的物质性被充分释放,固态化的墨块以其别异的重量与密度遇见纸张纤维,它不再渗透、不再流动、不再“渐变”、不再“渲染”,而是不断游移、不断摩擦、不断堆叠、不断催促新一轮的游移、摩擦与堆叠,直至纤维崩裂,墨迹飞白。归根结底,这是一种无关技艺、只关乎博弈的原始运作过程;其结果是,每一道墨迹都成为身体与物质对峙、抗衡的证据,作为表达对象的山水风物也不断被截取、被降解、被抽象化,直至近乎消隐,只剩下表达主体的身影被定格在黑白之中——质言之,“焦墨”于庆友而言不再是一种被规训后的造型表达行为,而成了一种无焦虑的材料运作活动。

与庆友交流厮磨愈长久,其对于艺术的态度便愈鲜明。他常说艺术最重要的是态度,在我看来,这种态度不是一种置身事外、夸夸其谈的态度,而是一种躬身入局、以身试法的态度。观其焦墨系列,他不仅以单色暴力瓦解传统水墨中“墨分五色”的等级秩序,实现黑与白的绝对差异;更以浓密色块颠覆文人画中“以虚写实”的超然传统,迫使观者直面绘画的物质真相。在观念位面,这种态度保留了对自然的关照却拒绝了自然法则,山水物象不再是被“道法自然”规训后形成的超然之境,而被揭示为物质-身体博弈后的意义剩余;而在经验位面,这种态度构成了本体论意义上的转捩,绘画行为不再延续传统水墨中身与意的协调,而是以近乎耗费的方式调动身体,在对纸墨物质性的呈现中将“表现”意图扭转成了“实验”行动。如果说庆友的艺术态度有一个勉强可捕捉的内面,那么此一内面便是德勒兹所谓“感觉的逻辑”,其力量不在于任何技巧或意图,而在于感觉强度的直接传递。

将“墨”从可言说的、可重复的古典意境体系中抽离,掷入不可明见、不可预知的当代深渊,无疑是庆友运作“焦墨”的根部逻辑;墨的“非墨化”与其说是对古典山水美学的反记忆,毋宁说是对当代视觉秩序的更新。一个当代主体的生成固然以古典凝视的断裂为前提,但技法中内含的身体性无疑也可被理解为主体自我去蔽的一个症候;也即,经由去中介化的“墨”,庆友唤醒了自身的主体性。如果说焦墨在庆友那里提示着绘画作为一项身体技术的主体性,那么它既非停留于对道家宇宙秩序的被动服从,也非沉湎于对现代美学流习的主动投诚,而是指向了一种兼顾前古典岩画美学和后人类纪技术美学的通融。

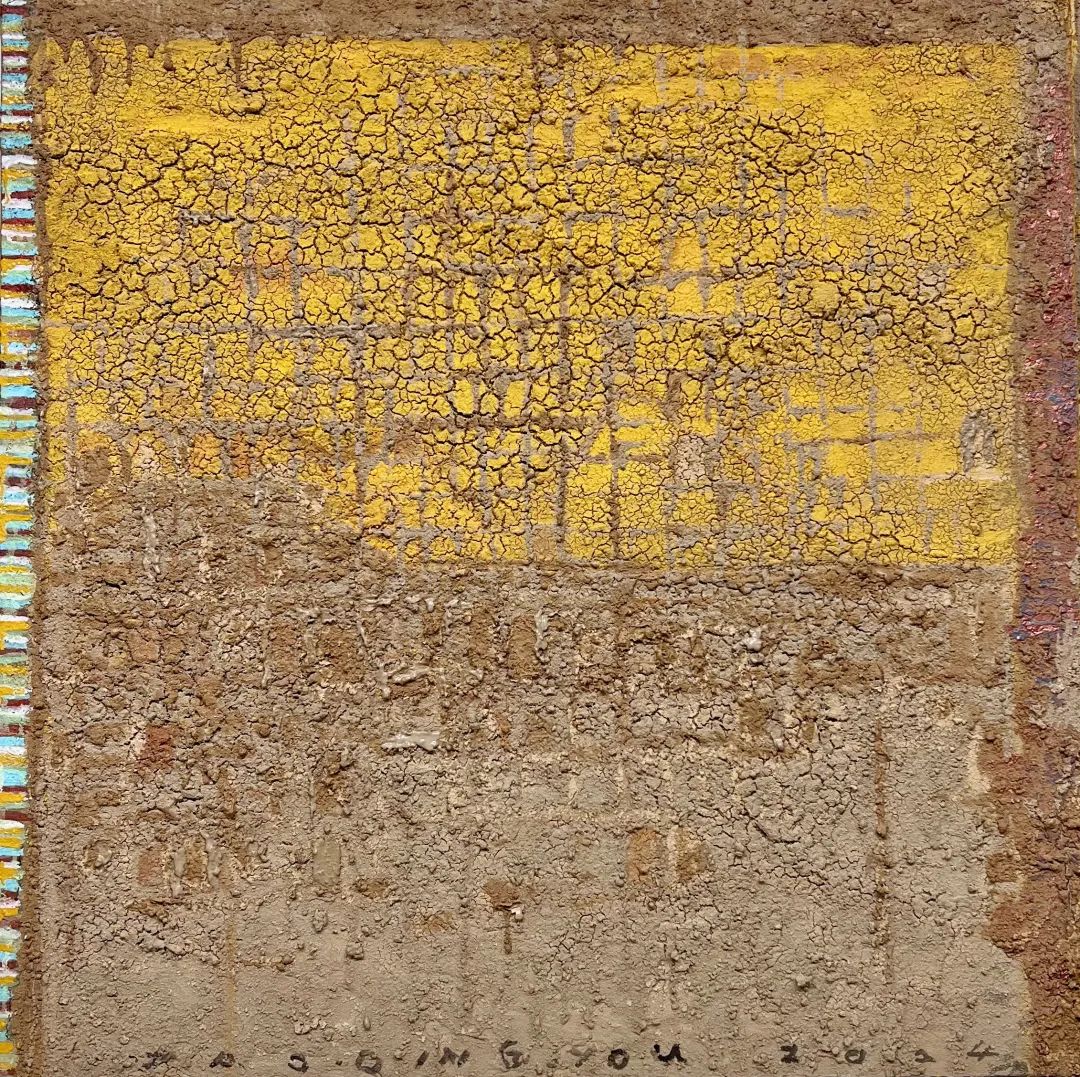

庆友近六年玩回综合材料,在“千山万佛”系列中,他除了沿用颜料、油漆和墨汁,还和起了泥巴,加入了炮仗,除了偶尔动用画笔,大多数时候用打磨机、砂纸、刻刀,连厨房里的钢丝球和抹布也没放过。某日我拎着鲜啤和卤菜踏进他工作室时,他正捏着一根筷子戳击泡沫板;见我好奇,只说是好玩儿。但这好玩儿背后依然有他一贯的艺术自觉。无论是粗粝的泥巴颗粒还是意外的油漆裂痕,都显示出与焦墨近似的物质性在场感;无论是泥巴的收缩膨胀还是油漆的变色龟裂,都与焦墨共享同一种“非完成、非静态”的时间意识。说白了,其背后都是物质本身作为媒介释放的自发性和非操控性,都是身体作为主体标记而呈现的献祭-共谋过程,都是艺术作为一种“超出原因的结果”(齐泽克语)所提示的事件性和颠覆性。必须指出,综合材料与焦墨形成的物质性联盟并不意味着庆友是一个艺术上的折衷主义者,恰好相反,它提醒着一种以“非纯粹性”为核心的纯粹性。

如果说焦墨的“非墨化”倾向和综合材料的杂交物质性共同否决了艺术媒介的纯粹性神话,那么从焦墨到综合材料的转向便证明了陶庆友对当代艺术中“物导向本体论”的体认。这么看来,与其说“陶庆友”这一能指所标记的是一个艺术家形象,毋宁说它所标记的是一场对“人类中心主义”的艺术审判,一场后人类纪美学的降临仪式。

伴随着材料运作过程的事件化,既有的艺术表达-诠释逻辑被撕裂,创作过程蜕变成了对“例外”的期待,其目的只在于偶然性与不可化约性,其意义也只能被回溯性地指认。显要之处在于,材料运作的事件化在庆友的作品中生成了一种独异的主体性,一种以激进自由为条件的使命感;这意味着,创作者必须介入材料、命名世界并认领自身,唯有持续的介入、命名与认领,主体性才存在,材料运作才得以维持其可能性与无限性。然而,这一过程——无论是材料运作的事件化,还是主体的介入、命名与认领行动——始终面临一个“剩余”(拉康语),它无法被彻底收编,也无法被彻底放逐。正是这一“剩余”,拢合了艺术的使命感和生命的焦虑感;也正是这一“剩余”,保证了艺术作为生命的一种开显方式的绝对合法性。

前几日与庆友闲聊,他一再提起“坚持”二字。真正的改变永远始于对不可能之物的坚持,这正是材料运作的行动纲领所在。我也是这么想的:与一个不存在的对象不懈地缠斗,直到对象在缠斗过程中浮现——这就是陶庆友的方法论,也是所有艺术无中生有的奥秘所在。

责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号