向婷婷 新湖南客户端 2025-04-29 20:24:57

文/向婷婷

在湘西土家族苗族自治州档案馆的库房深处,珍藏着一段跨越时空的历史记忆——枝柳铁路档案。这些档案内容丰富,不仅涵盖了财务档案、建设图纸、竣工验收等工程类档案,还包括铁路施工工程计划、会议纪要等文书档案,尤为珍贵的是,其中还收录了一线工人修建铁路以及学习生活的真实影像。这些珍贵档案,不仅是该铁路建设历程的真实记录,更是国家现代化进程与地方发展交相辉映的历史见证。

北起湖北枝城,南抵广西柳州,全长885公里的枝柳铁路纵贯武陵山脉,在湘西境内蜿蜒214公里。20世纪六七十年代,我国正处于大规模经济建设与工业化发展的关键时期,交通运输需求急剧增长。为应对这一挑战,国家着手规划一系列重大铁路干线项目,旨在强化南北联通,加速物资与人员流通。在此之前,武陵山区及西南地区因地形崎岖、交通闭塞,经济发展相对滞后。为打破这一瓶颈,国家以“打通武陵山屏障,构建西南战略通道”为目标,决定修建枝柳铁路。此举意在优化武陵山区、西南地区交通网络布局,激发区域经济活力,提升民众生活质量。同时,鉴于当时错综复杂的国际局势与外部挑战,加快铁路等基础设施建设成为加强国防、提升战备能力的重要战略。枝柳铁路作为战略要道,对维护国家安全稳定具有举足轻重的作用,它能够极大提升物资调配与人员调动的效率,增强南北协同防御能力。

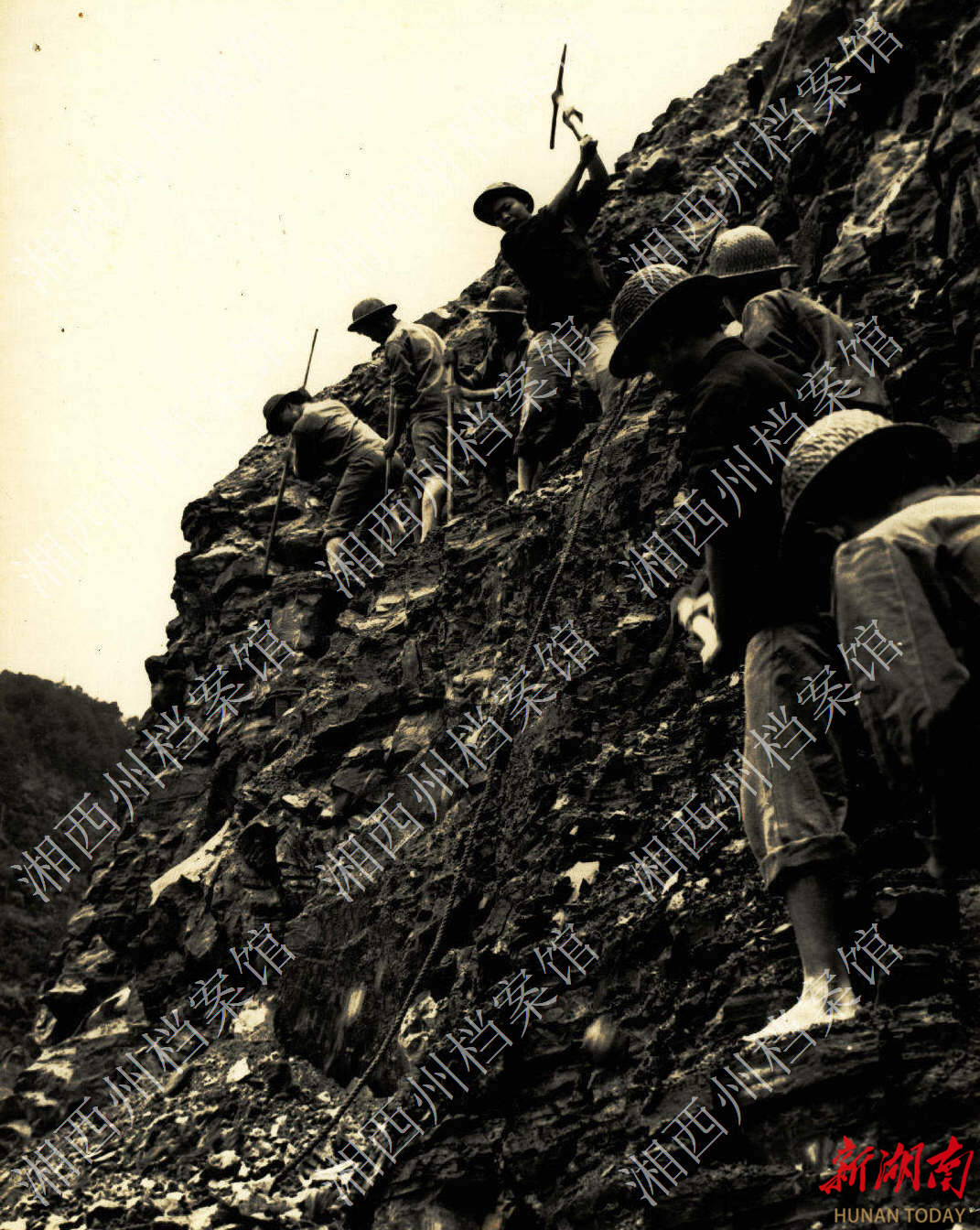

1970年,国务院、中央军委批准修建枝柳铁路,并于同年9月正式拉开建设序幕。枝柳段沿线地势高耸险峻,途经武陵山与雪峰山脉,横跨澧水、酉水、武水、沅江、渠水等多条湍急河流,线路穿越断层、溶洞、暗河、流砂及软土层等复杂地质结构,施工难度之大,可想而知。面对山高林密、地势险峻以及复杂多变的地质条件,建设者们迎难而上,拼搏奋战。在物资极度匮乏的条件下,他们凭借肩挑人扛的毅力,以筑路人的顽强精神和革命豪情,历经八年艰辛,终于完成了枝柳铁路的建设。1978年12月枝柳铁路正式通车。枝柳线在湖南境内贯穿湘西,该地区迎来了首条至关重要的铁路交通大动脉。枝柳铁路的贯通,极大地促进了湘西与外界的互联互通,人员和物资的流动速度大大加快,从根本上扭转了湘西地区交通闭塞的局面。湘西州府吉首借此契机,迅速崛起为湘西地区乃至毗邻县市的交通枢纽核心,战略地位与影响力显著提升。这条铁路不仅为湘西地区的经济发展铺设了一条高速通道,更为该地区的社会进步与文化交流打开了全新的大门,预示着湘西将迎来前所未有的发展机遇。

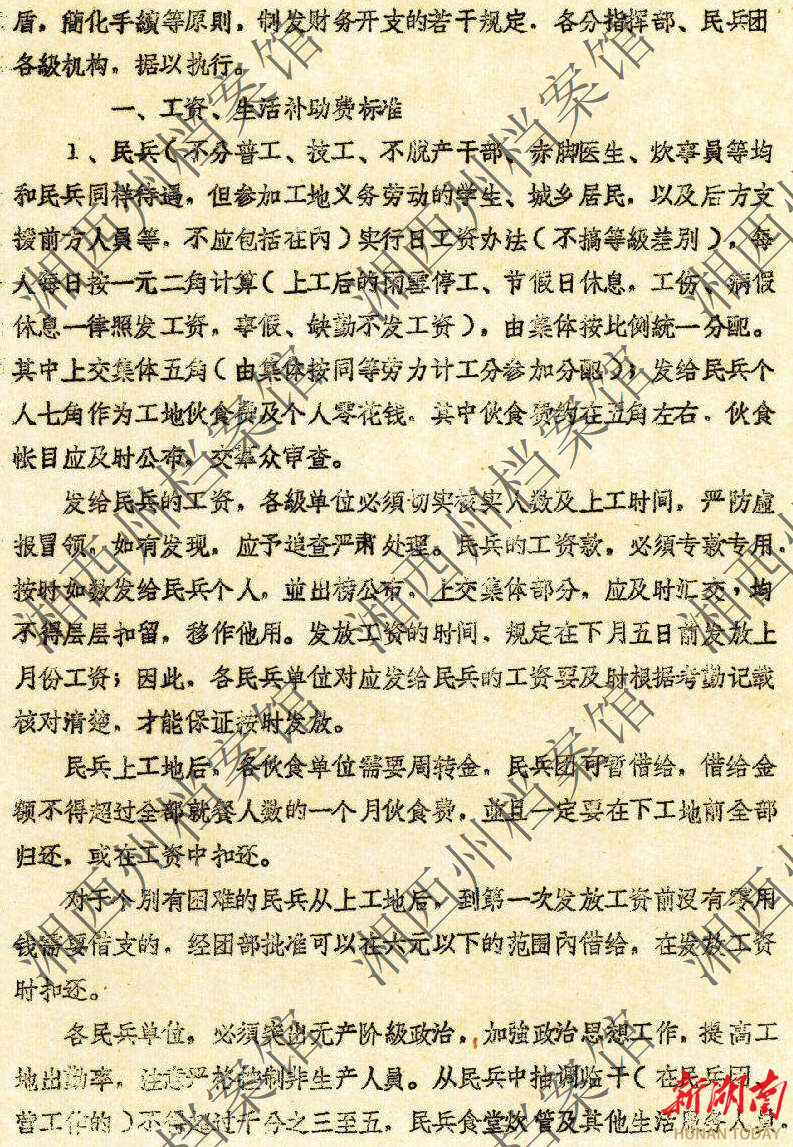

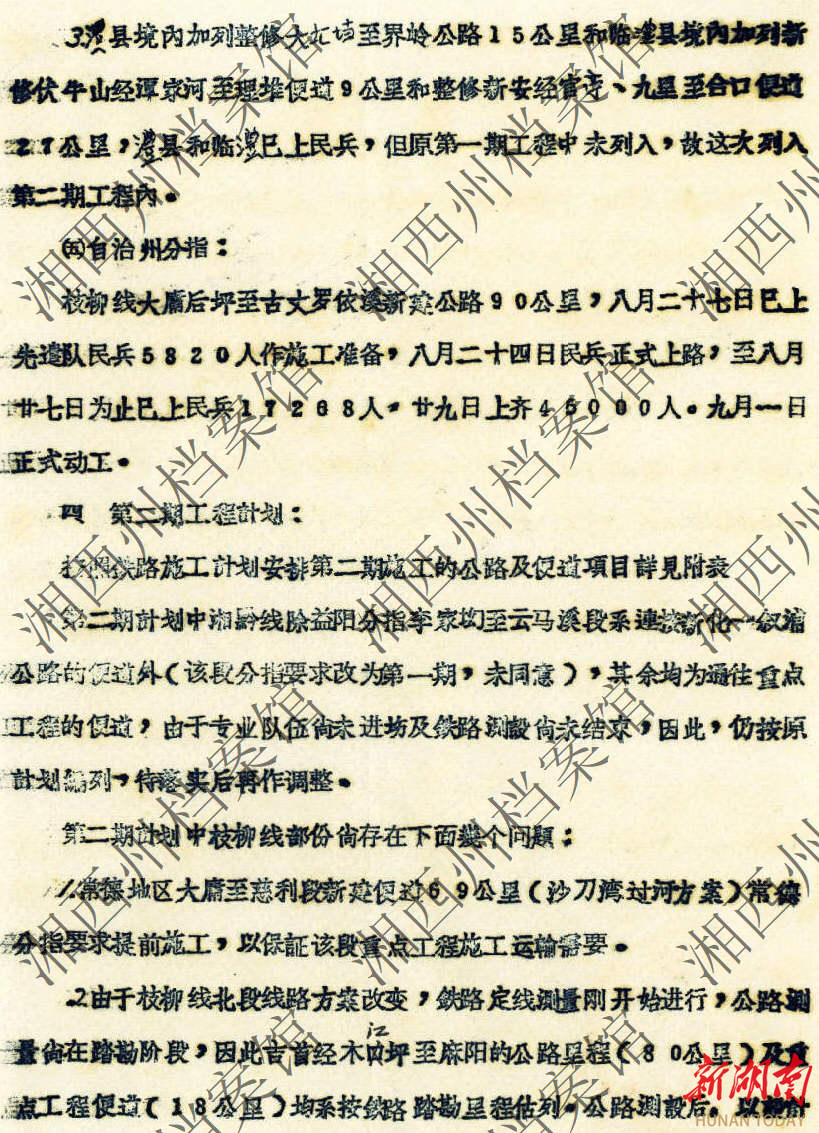

在馆藏的枝柳铁路档案中,关于其修建过程的档案占据着重要位置。这些档案记录了铁路修建准备工作、修建过程中资金调配、设计施工到竣工验收等过程。其中,财务档案作为不可或缺的一部分,记录了当时资金使用分配及监督管理等内容。《关于加强财务工作若干问题的暂行规定》这一文件,明确规定资金使用范畴,涵盖机电设备购置、工程支出、民兵开支、材料、坏账、报废工程损失等多方面。对物资管理和结算转账也做出了规定。如:“各省(区)指挥部对材料、设备的采购、收发、保管、使用等,应制定管理办法和建立各项制度。各厂、库或转运站均必须建立材料收发明细账,及时办理结算,做到制度健全,手续严格,账目清楚……各厂、站财务、物资部门每季末应会同仓库人员对物资进行盘点,核对账目,做到账帐、账实相符。”“工程完工后,对工地剩余材料应由施工单位全部收回,统一退厂、站(库)。如地方需要这部分材料,应通过各省(区)指挥部党委批准。并商定价格,办理手续,方准调拨。未经批准,不允许随便挪用。”这些档案不仅有力证明了国家对这一战略性重点工程所投入的巨额财力与物力,更深刻折射出,在物资相对紧缺的特殊时代背景下,国家对于基础设施建设的高度重视与坚定决心。每一笔资金的流动,每一分钱的精打细算,都是为了确保这一利国利民的宏伟工程能够稳健推进,顺利完成。

建设图纸与竣工验收报告则直观展现了工程师们面对湘西地区复杂多变的地形地貌,精心设计,巧妙施工,成功设计并建造出一系列桥梁、隧道,既保证了线路的安全稳定,又最大限度地减少了对自然环境的破坏。“……在隧道里成功地使用了干硬性混凝土,每立方米水泥用量由过去的三百公斤降低到二百公斤……干硬性混凝土硬化快,强度高,拆模早,质量超过了设计标准……”工人们并未墨守成规,而是在建设过程中不断追求创新,是工程不断取得突破的关键所在。从巍峨的武陵山脉到蜿蜒的沅江水系,每一座横跨天堑桥梁、每一条穿山越岭隧道都凝聚着建设者的汗水与智慧。竣工验收档案的详细记录,标志着枝柳铁路正式投入使用,开启了湘西地区发展的新篇章。

铁路施工工程计划、会议纪要,记录了从决策到执行,从规划到实施的每一个关键环节。《铁路施工准备工作会议纪要》提到“组建了各级指挥部,组织人员到鄂豫学习建路的先进经验,并把焦枝建路的经验,在人民群众中进行广泛深入的宣传教育……”“……省指对湘黔、枝柳线路分别进行了现场踏勘,各分指对本地区的线路踏勘调查数次,常德达三次之多……组织了新泰桥、润溪至下湾地区的试点施工……”这些文件不仅体现了决策层的高瞻远瞩与深远规划,也展现了各施工团队间的高效协作与紧密配合。面对工期紧张、物资供应紧张等重重困难,施工团队通过无数次的会议讨论与方案调整,确保了工程的按期完成。如“湘黔、枝柳铁路在修建隧道中,需要大量地背顶木,为了确保隧道施工急需……研究分配:益阳地区7000吨,黔阳地区30000吨,常德地区3500吨,自治州16000吨,请各地区与就近施工部门或铁路分指挥部联系……要求各地、县、社加强领导,及时检查,力争在一九七一年三月底前,如数完成任务。”

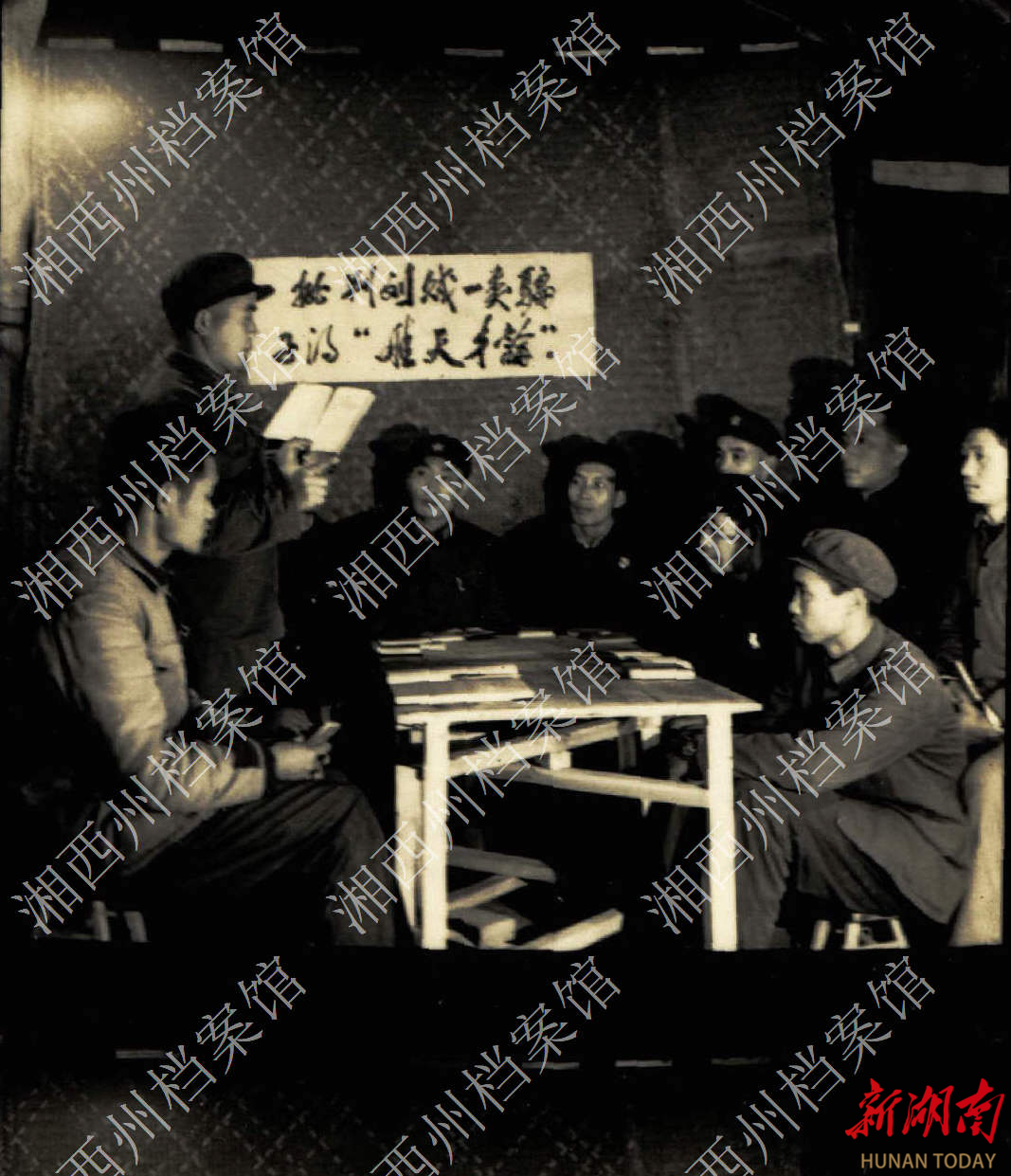

照片档案则是这段历史的直观呈现。在微微泛黄黑白照片里,工人们艰苦劳作的身影跃然眼前:他们或肩扛沉重的石块,步履蹒跚地穿梭于峭壁悬崖间;或手提简陋的工具,一锤一凿地在坚硬的岩石上开辟道路,铺设铁轨。他们的身影虽渺小,却汇聚成一股推动历史车轮滚滚向前的强大力量。这些珍贵照片,不仅定格了工人们辛勤耕耘的汗水与付出,更深刻展现了他们追求进步、勇于开拓的精神风貌。令人动容的是,这些照片还捕捉到了在“抓革命、促生产”的号召下,工人们利用空余时间学习文化、技术的场景。他们或围坐一起,借着微弱的灯光翻阅书籍;或独自一人,手持笔记本,专注地记录着所学所得。这种“白天抡大锤、夜晚啃书本”的场景,不仅反映了特殊年代“政治挂帅”与“技术攻坚”并重的时代特征,更彰显了中国产业工人突破历史局限、追求自我提升的精神觉醒。

枝柳铁路的建成通车,打破了长期以来的地理封闭状态,为湘西地区的交通状况带来了革命性的变化。这一重大交通基础设施的落成,促进了物资流通与人员往来,农产品与矿产资源得以迅速运往外界市场,为湘西的经济发展注入了新动力。同时,来自外部的资金、技术、信息源源不断地涌入,有力地推动了湘西地区产业结构的优化与升级进程。此外,枝柳铁路的开通为湘西旅游业的发展提供了重要支撑。湘西以其独特的自然风光、丰富神秘的民族文化吸引着众多国内外游客。铁路成为连接外界与这片神秘土地的重要纽带。随着旅游业的兴起,餐饮、住宿、交通等相关行业也迎来了前所未有的发展机遇,为当地居民创造了更多的就业岗位,有效缓解了贫困问题,为湘西的经济发展注入了新的活力。更为重要的是,枝柳铁路的通达极大地促进了湘西地区的社会开放与文化交流。铁路的延伸使得湘西人民得以走出大山,接触、融入更广阔的世界,思想观念逐渐开放,与外界的文化交流也日益频繁。这一变化不仅极大地丰富了湘西人民的精神文化生活,也为当地民族文化、传统文化的保护与传承带来了新的视角与机遇,为湘西的文化发展注入了新的活力与内涵。

湘西州档案馆馆藏的枝柳铁路档案,不仅是一部直观展现铁路建设历程的史诗,更是深入透视湘西地区现代化进程的民族志资料。枝柳铁路的圆满竣工,标志着现代工业文明凭借卓越技术对自然天堑的成功跨越,同时也是湘西地区少数民族群体迈向开放新时代的见证。当和谐号、复兴号高速列车以超过300公里的时速掠过湘西大地时,档案馆中珍藏的每一份文件、每一张图纸,都记录了在极端条件下如何用勇气、智慧与牺牲在绝境中凿出的文明之路。枝柳铁路的故事,既是湘西的现代化编年史,也是一曲关于突破与融合的时代交响。

(作者系湘西州档案馆保管科干部)

责编:杨元崇

一审:李孟河

二审:杨元崇

三审:张颐佳

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号