2025-04-25 09:18:11

编者按

当AI能三秒生成一个故事,短视频变成了生活中见缝就能插针的主要休闲手段,我们还能从阅读中“功利”地收获什么?书本是载满星光的漂流瓶,还是对抗虚无的盾牌?是作者与读者跨越时空的密谈成果,抑或是AI浪潮中一座不灭的灯塔?

一年一度世界读书日,今年,我们邀请了一位书店店主、一位畅销书编辑、一位曾获骏马奖的作家,以笔为桨,从卖书者、编书者、写书者的角度,剖开他们关于书的叩问:“阅读对你来说是什么?”“为什么选择开一家实体书店?”“一本好书是如何产生的?”

一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特,希望这些文字,也能带给你关于阅读的一丝丝触动。

读书,给写作以腾飞的力量

少一

我出生在湘鄂交界的武陵山区一个土家山村。2013年从事文学创作后,我清楚地知道自己先天不足的知识储备如果得不到及时补给和更新,就撑不起自己的文学梦想。那么,如何才能培植新的知识增长点?方法只有一个:读书。

首先是选择读什么样的书。我读书偏文学性,这与我的阅读追求和创作有关。我需要从那些经典文本里领悟思想的深刻,感受语言的气息,摸索结构的技巧,捕捉灵感的火花,聆听书中人物生命发光的声音。现在图书市场十分活跃,每年都会有海量的作品出版,但一个人精力有限,只有那些经过时间检验、被业界公认的优秀文学作品才能进入我的读书视野。

选择了一本好书,我就会沉下心来,每每读书时,先把书、笔、笔记本、字典和词典摆上案头,待一应俱全后才“开吃”——我把这样读书的方式叫“吃书”,碰上那些生疏的字、词,我从来不打马虎眼绕开走,而是通过查阅字、词典,找到它们的读音、出处和释义。我不仅要在书本上标注清楚,还会把它们当客人“请”到我的笔记本上,闲时随手翻翻,多照几面,写作时只要语境合适就有意识地运用,久而久之,我们就成了“朋友”。

比如,第一次碰到“觳觫”这个词,我既不知道它的读音“húsù”,也不知道它“因恐惧而颤抖”的释义,查阅字典后才渐渐“面熟”起来,后来它在我的作品中多次出场。但这么读书的麻烦在于,每次出差时,除了必备的生活用品外,我还得带上与读书相关的几大件,虽说增加了负累,但我乐在其中。不过现在情况好多了,人类已经进入AI时代,一部智能手机为创作提供了强大的技术支持,减轻了作家的劳动。

除了解决字、词问题,我在阅读中还会给书的每个章节归纳出段落大意,在书的字里行间批注自己零碎的感受——那些所思所想或许是我和书中人物碰撞出的灵魂火花,或许只是阅读时的灵光乍现,但它们是我的读书所得。读到书中的某些金句、经典的细节和独特的结构方式等等,我都会记录在案。如此,我的读书笔记本就成了一个大杂烩。

文学创作12年,它们聚起来有了22本,累计250多万字。读完一本书,我会在最后的书页上注明“×年×月×日第一遍读完”。这就意味着某些名著名篇,我还会重读,如余华的《活着》我先后就读过三遍。一本书读完了还不算完,我会通过互联网查阅有关该书的评论,以检验自己在阅读中对作品的理解是否准确,从而加深印象,巩固阅读效果。当然,这项工作只能放在最后进行,不能先入为主让人家的观念影响我的阅读。

这样读书很不讨巧,甚而显得有点笨拙,严重影响我的读书速度。但我很享受这样的过程,我的读书原则是宁少毋滥,这跟工匠师傅“慢工出细活”的道理是一样的。我读书甚至有一种强迫和自虐,先计划好这本书花多长时间读完,平均每天下来该“吃”多少页,并折记到规定页面,无论时间多晚,人有多累,每天睡觉前都必须读完,这任务是刚性的,雷打不动的。

长期以来,我习惯于有计划地系列阅读,比如外国文学系列、茅盾文学奖系列、鲁迅文学奖系列、骏马奖系列……也设定当代女作家系列——女性观察世界的角度和生活的细腻与感性,恰好能补足很多男性作家粗犷的短板;还有当代青年作家系列——对年龄偏大的我来说,尤其要学习年轻作家看待世界和思考问题的方式,缩短因年龄所产生的心理代际。当然,系列阅读也不必一个系列读到底,通常情况下,我同时选择两个系列交替进行,不时切换口味,防止出现阅读中的审美疲劳。这样的系列阅读有很多好处,既便于构建对同类作品的整体印象,又能在阅读中形成对比与呼应,在比较中找到作家彼此之间的个体差异和优劣,从而得到启发和教益。

翻开一本集子,我不一定对所有篇目都感兴趣,这无关紧要。我选择自己喜欢的那些作品重点标注,定期重读,往往会有常读常新之感。另外,对许多文学名著的理解,也会伴随着生活阅历的丰富使自己的阅读感受逐步成熟与深刻,最典型的莫过于《红楼梦》,学生时代到成年后到现在阅读,我对作品的理解不一,差别很大。某些文学经典,比如《百年孤独》,我第一次读它是无感的,再读,我便知道它何以成为经典。所以,对一个真诚的阅读者来说,一本书就是一个鲜活的生命体,就是生活中一个未曾谋面的朋友,它躺在岁月深处和光同尘,期待阅读者的邂逅——好书也是有成长性的。

读和写是作家的两扇翅膀,都要动起来。通常情况下,我是交替进行的,写不动的时候,不妨停下来读读书,或许能在阅读中激发灵感,打通写作的“任督二脉”。

我要感谢读书,它让我文学创作的羽翼渐趋丰满,思想的翅膀变得坚强,从而聚集起翱翔蓝天的蓬勃力量。

(少一,本名刘少一,土家族,著有中短篇小说集《看得见的声音》《绝招》《月光紧追不舍》等,获第十三届全国少数民族文学创作“骏马奖”等奖项)

一间理想主义书店的自白

胡欢

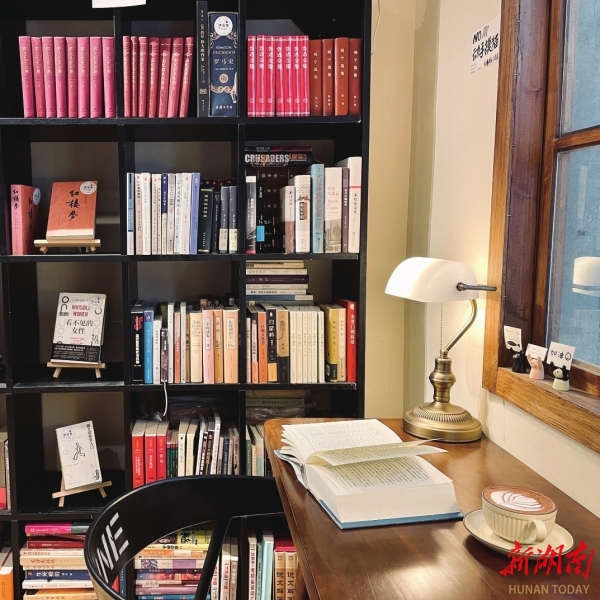

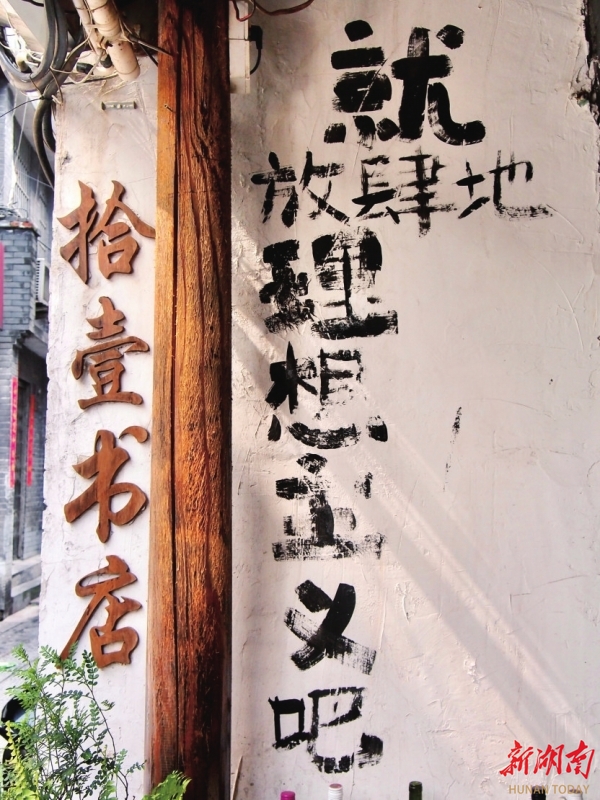

我叫胡欢,1996年出生于湖南湘西农村,在长沙最繁华的市区小巷中拥有一间独立书店——拾壹书店。拾壹书店于2023年3月成立,6月正式营业,书店运营至今已近两年。顶着“书店开不过半年”“书店是靠家里”“一个女生怎么可能自己撑得起一间书店”的质疑声慢慢成长,到今天已无须再向任何人证明,因为我的书店的的确确存活了下来,仅靠我自己的努力。

开书店以来我被无数人好奇地追问过:为什么要开一间书店。我的回答是:因为需要。总有一部分人需要在书中得到片刻宁静,总有一部分人需要在钢筋水泥的城市里拥有一个温暖宁静的、可以安放灵魂的角落。生活在别处,我们都有太多“不得不”的时刻,在书店里,可以有片刻真实、鲜活、灵动、热切的生命力。

开书店之前,我曾在公立学校做过四年语文教师,拥有一份稳定的工作,过着别人眼中安稳的生活,似乎我的人生将按照这条轨道一路往前。但在从事教师工作的第四年,我选择了裸辞。

我想给自己一个选择自己人生的机会,我想用自己的双手给自己想要的生活,于是我离开了。

“阅读是为了自由。”这是我写在门口玻璃上的话。因为总有一些东西需要有人去做,总有一些东西需要坚守,比如实体书店,比如理想主义。我喜爱现在这种自由的、热情的、勇敢的,能一天一天看见自己成长的,把头扎进土地深处的感觉。我爱自己的人生,爱成功的欣喜也爱失意的苦痛;我爱现在的生活,爱热闹与愉悦也爱琐碎与辛劳;我也爱现在的自己,爱漂亮的绽放也爱孤单的前行。

这是我想要的生活。它不是世俗意义上“好的”生活,即使它让我两袖清风、捉襟见肘、吃不上饭、无数次面对经济的窘迫,但它也让我足够幸福。人生总不见得如此美满,人也不能“既要”“又要”,所以我接受它给我带来的经济上的“骨感”,以换得我精神上的“丰满”。人生追求什么,便去做什么。我追求精神富有,便义无反顾地去填充我的理想主义。

如果问我当初怀着怎样的心情去创建这间书店,我想只有“理想主义”这个词足以概括。我心中的理想主义,是不屈从、不媚俗,是自由、勇敢、善良,是跟随自己的内心,是找寻生活的方向,是发掘生命的力量!这不是口号,而是我所做的每一件事情最好的描述和概括。我希望理想主义在我的努力庇护下,得以放肆生长,得以枝繁叶茂,得以荫蔽每一个孤单的灵魂。

我在这间小小书店里见证了太多人的故事,拾壹书店有幸能与不同的人互相陪伴走过生命中的一些重要时刻。书店还在装修期间,我便结识了书店的第一位客人和第二位客人,直至今日我们仍是很好的朋友。那是一个炎热的午后,书店第一位客人郭老师带着一份小礼物和自己的书稿来到书店里,我坐在尚未完工的露台上读完了他的小说。在同一天我结识了郭老师的好友,也是书店的第二位客人蒋老师,他是一位非常优异的青年教师,他的阳光上进也常常影响着我。此后我们便常聚在一起,谈论书籍、文学,或是人生、理想,以及一些生活琐碎。也有认识十几年的挚友依旧在身边陪伴,理解我的选择,无条件地支持我做的每一件事。也总有一部分人在默默关注着书店,有时来到书店会带一本书给我,我们开始聊文学、聊喜欢的作家和作品,分享自己的生活。

从书店推门而入是一面留言墙,留言墙下有一个书店日志本、一个留言本。所有来到拾壹书店的人都可以在留言墙上留下自己的文字,一张张白色的卡片上留下了大家的勇气、理想、温柔而坚定的力量。有人通过文字告诉大家,生活有时艰难但世界很辽阔;有高三的学子写下自己的理想让我替他保存;有十岁的小朋友写“找到自己的内心,找到自己的自由”;有外地的朋友记录与好友的一次相聚;也有很多鼓励我的言语,希望我把这间理想主义书店一直开下去……我也一直在用书店日志本记录下书店里发生的大小事,与书店相遇的客人,书店的每一个小小成长。拾壹书店越来越宽容而坚定,是因为有了我和所有喜爱它的人的共同“浇灌”。

周末的夜晚是拾壹书店的主题沙龙活动,互不相识的陌生人因为书店相聚在了一起。我们互相信任彼此,真诚地交流,分享我们的感受,谈论我们的看法,有时会因为与在场其他人有共同的想法和经历而感到高兴,有时也会因为想法不同但被他人尊重和接受而感到欣喜。

一年多的时间里我们聊了“勇气是必须的”“拾起丢落的自信”“如何面对告别”“听听女性的声音”“松弛感是怎样炼成的”“爱、生命、自由怎么排”“爱与被爱谁更幸福”等各类话题,每一次的畅谈都是一次对自我更深入的认识。我在近百场活动中听到了许多人的故事,听到了很多人在生活中的挣扎,并为他们在挣扎后迸发出的勇气而感动,我们总会在自己的人生道路上绽放出自己的光;我也在沙龙中看到了许多人的成长,他们慢慢变得乐于表达,慢慢更多地认识自己,也慢慢更有自信。

在开书店的近两年时间中,我在不断探索书店所能承载内容的限度,也曾无数次地追问“书店的出路到底在哪里”?正如纸质书在电子书和其他新兴媒体的盛行中的艰难处境,实体书店也正在面临着更为巨大的困境,如何从困境中走出是我们所有书店从业者共同的难题。作为书店从业者,我也将用我直面现实的勇气、脚踏实地的努力让理想主义在拾壹书店里生根发芽、枝繁叶茂。

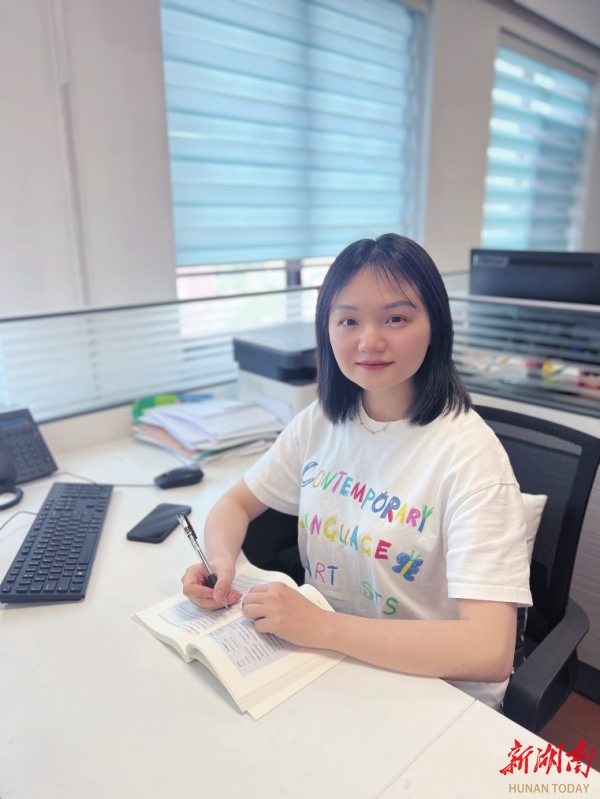

在字里行间架一座通往未来的桥

张玉洁

最早萌生出版人工智能图书的想法,是在OpenAI推出ChatGPT-4那天。

其时,部门总监打来电话,他兴奋地提议用ChatGPT创作一部诗集。那是2023年3月,ChatGPT-4的横空出世像一颗投入平静湖面的巨石,激起了全球对人工智能的狂热讨论。后来,很多畅销书应运而生,但题材更多是介绍人工智能的由来或趋势。我也买了两本书,一部是两位人工智能科学家所著的《为什么伟大不能被创造》,另一部是李飞飞的自传《我看见的世界》。面对这场技术浪潮,我的思考还停留在更宏大的层面。至于那部诗集,因为受众的不确定,最终也未展开策划。

时间来到2025年1月20日,深度求索发布开源模型DeepSeek-R1,中国人有了超越ChatGPT的免费推理模型。春节假期,我再次接到总监的电话,他兴奋地聊着DeepSeek在全球引发的技术地震。其时,我正在老家农村拜年,与表姐表哥闲聊。当了很多年农村妇女的表姐,想做抖音达人,但不知道从哪儿入手;做小本生意的表哥,儿子就要高考了,不知道什么专业更适合。他们反复提及“AI”,却像站在一扇玻璃门前,看得见未来,摸不到门径。那一刻,我突然意识到:技术普及的鸿沟,往往藏在最朴素的日常里。出版的使命,或许不是高谈阔论趋势,而是躬身搭一座桥,让更多人从脚下走向彼岸。

入行出版业时,我怀揣着传播智识的理想主义,一头扎进出版的世界。彼时总幻想着,只要将心血酿成书册,必能影响很多人。可当亲手做出的新书在仓库积灰时,才懂得“酒香也怕巷子深”的苦涩——在这个信息过载的时代,那条巷子早已被千万条数字洪流淹没。

编辑若始终以为能引领读者,实则是种温柔的自负。在学习模式和路径更加多元的当下,读者的需求迭代速度早已超越传统出版周期。那些最终突围的爆款书,往往不是预测未来的水晶球,而是解决此刻痛点的工具箱——这或许正是出版的微妙平衡:既要站在时代潮头瞭望,又需俯身倾听最真实的市井心跳。

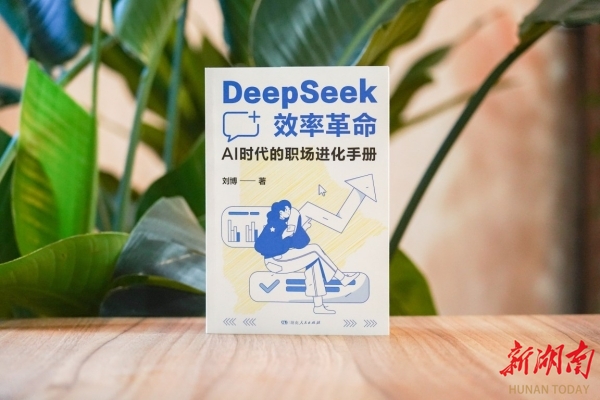

新年上班的第一天,我把想法告诉总监,说要出一本人人都能读懂、翻开就能上手的DeepSeek应用手册。我俩的想法一拍即合,于是就放手开干了。我们第一时间找到了作者,仅用一天就拿出了大纲和样张。可惜的是,首稿干货太少,未达到我们的预期,给退掉了。与此同时,市场已悄然变天。营销的同事发来消息,说有一本讲DeepSeek的书爆了,正在以每天1万册的数字疯狂销售。

我们摸到了风口,还没踩上去,别人已经先飞起来了。这就是出版,要做成一部爆款书,既要有超前的眼光,也要有恰当的时机。

面对竞争,我们选择了一条更窄却更深的赛道:聚焦职场人的真实痛点,将DeepSeek与办公软件深度联动的技巧拆解成“保姆级”案例。并且给作者提出更高要求,不论在内容质量还是知识浓度上,都要超过同类书。然后,我们又取了书名,叫《DeepSeek效率革命:AI时代的职场进化手册》。当主文案“效率核爆!8小时工作10分钟完成!”跃然纸上时,我知道,这本书已经成功了一半。

幸运的是,第二次收到的稿件质量超出了我们预期。书里全是案例,从邮件智能批处理到会议纪要自动生成,保姆式地把DeepSeek在各种职业场景的应用都介绍了。做到了只要会认字,都能用这本书来学习操作DeepSeek。

后来,社里召集了精锐团队编校书稿,社长亲自跑流程,在最快时间出了书。发行同事很给力,在10天内完成了发行10万册的目标。

再后来,我把样书寄给了表姐表哥。表姐开始了短视频创作,表哥也熟练地使用AI工具查找资料。这或许就是出版最动人的模样——当技术从论文走进田野,当知识从书架落入掌心,我们终于让“未来”二字,变成了无数人生活里实实在在的脚步声。

(作者系湖南人民出版社编辑)

责编:黄煌

一审:周月桂

二审:曹辉

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号