2025-04-24 15:27:51

文|晏杰雄

作为中国作家第一村的首批“村民”,我仍然记得十五年前坐绿皮火车奔赴东莞樟木头镇的那趟文学之旅。傍晚从湖南湘潭站上车,大概半夜时分,在东莞常平站下车,人还是迷迷糊糊的,只见站台上灯光朦胧,天空中有星星闪烁,然后转动车去樟木头,到达时差不多天亮了。拉着行李箱走在街道上,我看到笔直的棕榈树与叶子稠密的榕树,空气出奇的清新,感到一种不同于内地的热力与风景,从此便与南方文学与南方风情结下了不解之缘。由于地方政府大力支持及雷达老师的影响力,“中国作家第一村”成立仪式上名家云集,当时如高洪波、廖红球、李骏虎、胡学文等著名作家都来到这个南方小镇。仪式在樟木头的高档小区举行,门口架起气囊彩虹门,大幅标语飘扬,场面盛大而庄严,我有幸见证了这个文化繁荣时代的一场文学盛宴。

2010年,东莞正式创建“中国作家第一村”文化品牌。资料图片

“中国作家第一村”于2010年9月28日成立,当时是由来自海内外、不定期散居于樟木头镇内各小区的50余名一线实力作家自发组成的一个创作群落,由著名评论家、散文家雷达担当首任“村长”。首批村民包括王松、雪漠、葛水平、王十月、陈启文、张雅文、曾小春、唐达天、南翔、郭严隶、丁燕、夏阳、刘芬、彭晓玲等知名作家。他们中的不少人曾获得鲁迅文学奖、中宣部“五个一工程”奖、全国优秀儿童文学奖、中国出版政府奖、中国文联文艺评论奖等重要文学奖项。作家以这种独特形式集结,而其实力之强、人数之多,在国内实属罕见。

作为一种积极文化力量,“中国作家第一村”为中国文坛作家们提供了一种创作和流动的新方式,为广东省打造文化精品名城构建了一个文艺创作的新平台。挂牌成立之后,“中国作家第一村”形成独特的收敛和扩散机制,即以村长为主导、以村民为主体对国内重要作家的迅速集聚性,和以樟木头镇为出发地、以东莞文学艺术院对全国文坛的迅速发散作用。作家村成立迄今已有近15个年头,在海内外引起广泛关注,作为地方政府的文化名片和当代重要文学现象已是既成事实。

东莞樟木头的“中国作家第一村”与益阳清溪“文学村庄”以及“西海固文学”一道,体现了新时代地方文学品牌的不同生成机制和运营方式。清溪村是现当代著名作家周立波故里,也是他的文学名著《山乡巨变》的原型地,地方政府的重心是充分用好名家名作资源打造中国“文学村庄”,具体举措就是对接中国作协新时代文学“两个计划”等重大文学工程,建设中国当代作家签名版图书珍藏馆与21家清溪书屋,同时致力从单一农业经济向文化旅游等多业态并举的产业转型。清溪村借助当代经典作家与国家文学力量,创造了一个以文学赋能新时代乡村振兴的独特样本,其独有文学资源是不可复制的。

湖南省益阳市清溪村清溪广场。新华社发

“西海固文学”则与新时期以来国家扶贫开发计划与生态恢复工作联系在一起,从“苦瘠甲于天下”到幸福美丽乡村的中国故事为地方作家提供了宝贵创作资源,今昔对比的反差与乡愁记忆,成就了生于斯长于斯的作家们的独特书写,培育了马金莲、石舒清、季栋梁等组成的实力作家群。与别的文学群落不一样,“西海固文学”文体形式多样,偏向纪实性质,包括小说、非虚构、电影等,影响相当广泛,是地方独有生活与历史进程赋予文学浓郁地方性的一个典型。

西海固生态环境日益改善,夏日里的西海固呈现一派生机盎然的景象。 新华社发

而“中国作家第一村”并非依托独家文学资源与边地地理特色,其出现离不开一定的时代机遇与机缘,其发展主要体现为文学原创成果与向经典靠拢的倾向,为影视、文旅等衍生产业提供了不少高质量的文学母本,也为地方文化产业发展提供了核心竞争力与可持续发展保障。

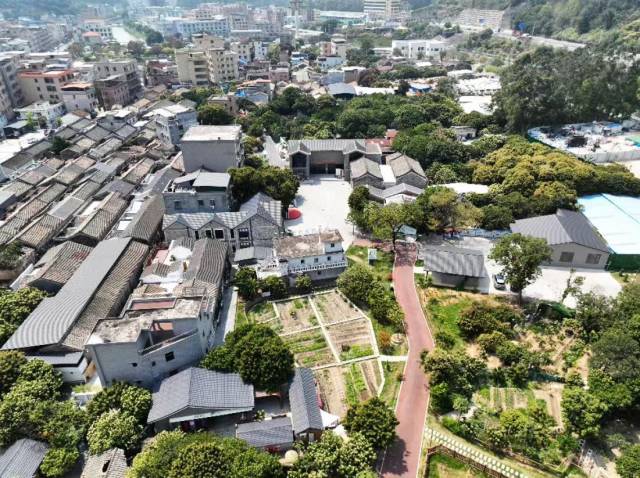

“中国作家第一村”远眺。资料图片

在我看来,“中国作家第一村”从最初的自发聚集,演变为政府顺势引导,看似偶然自发形成,实则是这个中华民族伟大复兴时代的产物。只有在国家经济发展充分、信息社会建立、户籍制度放开的条件下,作家的流动、迁居、汇聚才成为可能。我的文学夜行之旅只是其中一个普通的文学迁徙个案。随着作家村发展迅速,新作家不断加入,创作成果迭出,作家村业已成为中国当代文学现场一个显著现象。我发现,这个作家村群体不仅是一个地域性群体,几乎可看作中国当代文学的一个缩影,体现了“本土风格、南北融合、世界眼光、实力派作家”的整体特征。因为这些“村民”大都是活跃在当前文学原创一线的实力作家和资深作家,创作文体涉及小说、诗歌、散文、报告文学和文学评论,创作眼光是世界文学的,文化构成是南北交融的,总之是非常新的、前沿的、纯文学的、流动开放同时又有地域聚集性的作家群体。我联想起中国现代文学史上的白马湖作家群和东北作家群,当时也是迁徙作家组成的,成为文学史风景。而中国新时代这样具完整性和动态性的作家群实体殊为少见,颇具典型意义和标杆价值。

(作者系中南大学教授、博士生导师,中国作协新时代文学研究中心[中南大学]主任)

责编:黄煌

一审:黄煌

二审:周月桂

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号