上观新闻 2025-04-23 10:48:31

“虽踉踉跄跄,还是一直往前行”

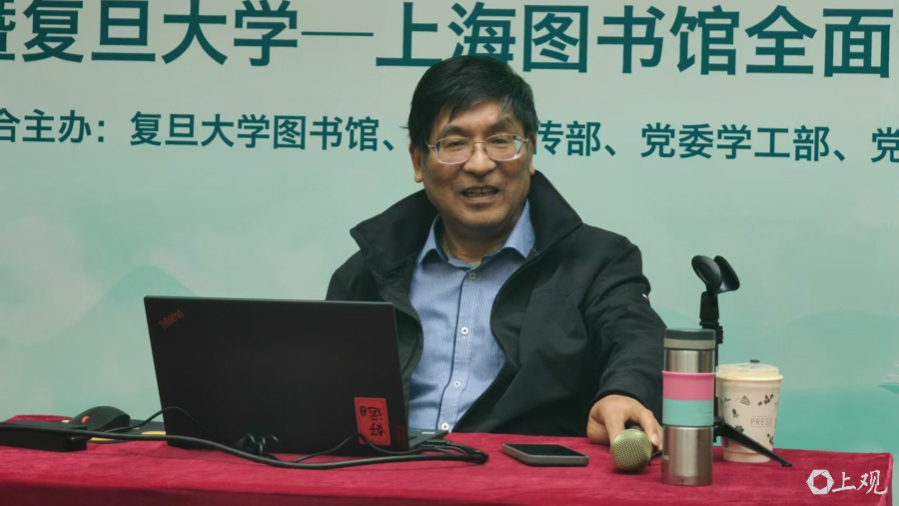

4月22日,世界读书日来临之际,复旦大学文科资深教授陈尚君,在复旦大学第十三届读书节“大家谈”中,以“我的学术起步”为题作主旨演讲。

历40年心无旁骛,陈尚君以一人之力钩沉补遗的《唐五代诗全编》去年出版。这一鸿篇巨著总字数超过1800万字,50册书摞起来差不多是一个成人的身高。全书繁体,由浅近文言写就。

(陈尚君和50册书的《唐五代诗全编》)

【看了他的作业,觉得是可塑之才】

不少学界朋友关心他编纂《唐五代诗全编》的起点。“其实,我的早期经历、所受教育,比现在绝大多数学生都要差很多。不要害怕输在起跑线上,我曾在起跑线一动不动长达10年。”陈尚君说。

1966年,正读初中一年级的陈尚君因时代原因辍学。1969年3月起为知青8年,1977年3月1日作为最后一届工农兵大学生进入复旦大学。

“我本人所受教育,只有两段学历是完整的,即小学(南通师范第四附属小学)和研究生。中学一年,大学一年半,都不完整。所幸始终抱着对世界的好奇,一直坚持读书。”陈尚君说,自学的好处是有求知欲、有激情,但也有局限:没有学科分类,进入复旦前他甚至不知道大学是按学科分院系。

尽管在复旦中文系本科只读了一年半,他留下了美好的读书记忆。一是“扫荡式”读书,从图书馆第一个书架读到最后一个书架;二是与陈允吉老师的读书对话,陈老师每周都到学生宿舍来和学生聊天。

研究生招生恢复后,陈尚君在宿舍里“啃”了两个月的书本,最终被录取。“起初我也有些忐忑,后来在路上遇到陈允吉老师,他说我的水平已经超过十年前的本科生,对我是很大的鼓励。”

他还清晰记得当时的考题比较简单,为了展示自己的水平,于是“小题大做”“化简为繁”。

1978年10月,陈尚君成为中文系中国文学史专业研究生,导师是时年83岁的朱东润先生。第一次与朱东润见面,先生说:“听说你记性很好,记性好,对做学问的人来说,是件讨便宜的事,如果不努力,有什么用?要好好努力啊!”

(朱东润(右)和陈尚君)

“朱先生一直对我说,读书应力透纸背,直到现在对我都很有启发。”陈尚君说。

1979年夏,朱东润给他布置了一个作业“大历元年后的杜甫”。陈尚君从图书馆借了许多书回家,用整个暑假写了三篇文章——《杜甫离蜀后的行止试析——兼论杜甫之死》《大历元年后杜甫的诗歌创作》《杜甫晚年的生活与思想》,进行了重新解读。朱东润当面跟他说,“问题挖得很深,但还是有错别字。”但朱东润跟别人说,看了他的作业,觉得是可塑之才。

那时,王运熙老师讲授《中国历史》《思想史》《文献学》等基础课。陈尚君回忆,他的第一篇学术札记《李白崔令钦交游发隐》,正是经王运熙老师推荐,刊在《复旦学报》1980年第4期。

温庭筠生平之研究,近代以夏承焘先生《温飞卿系年》为代表,考其生卒年为约812-约870年。陈尚君的首篇学术长文《温庭筠早年事迹考辨》则考其生于贞元十七年(801年),比旧说提前十多年。此文经朱东润阅读,得到了一些肯定,但也被认为“还有不少夹生的地方”。(注:夹生,指饭没有烧熟)

【“虽踉踉跄跄,还是一直往前行”】

1979年四五月间,陈尚君看到《南京师范学院学报》发表孙望先生《全唐诗补逸》,共六十四首,且说明此一课题从三十年代开始积累,所得共有八百多首,即将由中华书局出版,先期发表一部分,以期听取意见。

那时,陈尚君无意中发现商务印书馆所印《佩文韵府》,附有精密的辞头的四角号码索引。于是利用这部索引,将孙望辑逸诗中的作品,一个一个辞汇逐篇检索,居然发现六十多首中有八篇,前人曾有引用,再从《全唐诗》与常见别集间加以求证,更加深了这一认识。

陈尚君将这些所见告诉了王运熙先生,王运熙肯定这些发现很有意义,建议他写出来,同时告之,他与孙先生很熟悉,建议先请孙先生看一看。“我那时根本不知道如何发表文章,能将所见写出来,让孙先生参考酌定,我觉得已经很难得。”陈尚君说,这篇《关于<全唐诗补逸>中几首诗的误收》一文,约三千多字,是他独立完成的第一篇带有一些学术意味的文章,写完时间是1979年6月12日。

到7月初,王运熙将孙先生6月29日的回信转交给陈尚君,并表扬说,这样的文章已经达到了可以发表的水平。又说,因为孙望先生已经接受了意见,他建议此文就不必发表了。

(王运熙先生)

“我完全赞成,故原文与孙先生回信,一直存于书箧,未曾发表。”陈尚君说,2019年9月9日,因给《文汇读书周报》写专栏文章,刊出《回忆孙望先生》,提到此事,仍未全文发表。

去年《唐五代诗全编》出版,回想王运熙先生提挈自己,见一善唯恐不及,而孙望先生更以工楷作书,认真逐条回复,前辈治学之严谨辉光,庄重平等,令陈尚君受益匪浅。“孙先生辞世已经三十五年,王先生离开也已经十一年,回顾往事是对他们最好的纪念。乃决意刊出我的这篇旧文,以及孙先生的两次来信,以纪念两位前辈,也为自己的学术起步,留一份纪念。”

孙望先生第一次给陈尚君写信时说——尚君同志:收到运熙先生转来大作《关于全唐诗补逸中几首诗的误收》原稿一份,拜读甚佩。由于《永乐大典》成书匆匆,校核不精,致错出讹夺,随处可见,此固昔贤之过。然要由本人学疏识浅,治事草率,致纷然杂取,徒贪富巨,咎在于己,尊文屈护我短,具见厚爱,至深感纫。

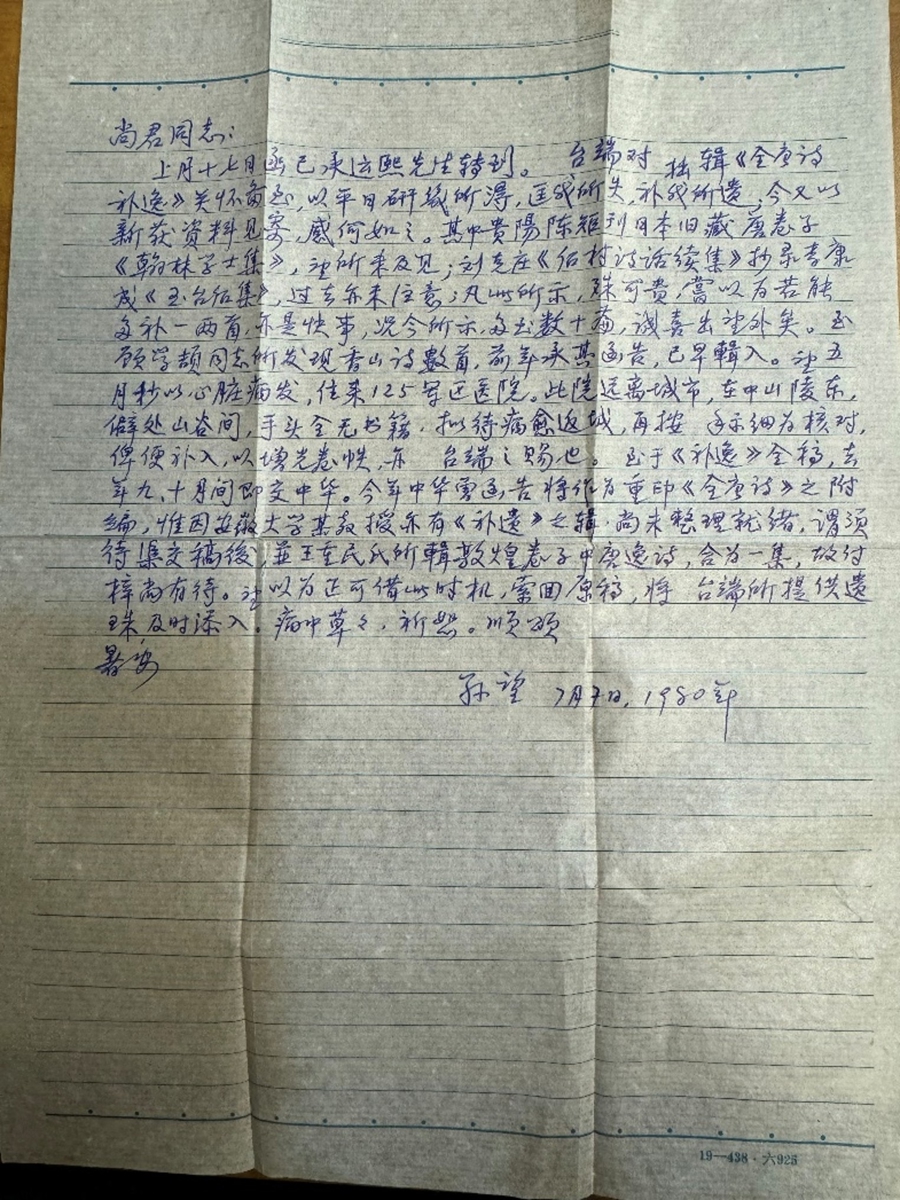

(孙望先生第二次来信)

孙望先生第二次写信时说——尚君同志:上月十七日函已承运熙先生转到。台端对拙辑《全唐诗补逸》关怀备至,以平日研几所得,匡我所失,补我所遗,今又以新获资料见寄,感何如之。

在《全唐诗补逸》出版时,孙望多处引录了陈尚君的意见,并称呼他为“友人陈尚君”。

“我见过孙望先生三次,这两次通信都发生在第一次见面以前。见信而能想见其人,乃淳笃诚朴前辈也。王运熙先生认为治学首先要态度老实,我从孙先生那边也有体会,将此恪守终身。”陈尚君说,在他学术起步阶段,深受孙先生的指导与鼓舞,“一直铭记于心,未敢忽忘”。

1985年,陈尚君发表《欧阳修著述考》《杜诗早期流传考》《全唐诗误收诗考》,完成《全唐诗续拾》初稿。

陈尚君一直记得陈允吉先生的教诲——学术论文不仅要破,更要立,要建立自己的学术。

“在我的学术起步阶段,从最初的依附到渐能自成一家之言,离不开诸多前辈师长的循循善诱和有分寸感的鼓励,我也还算努力,虽踉踉跄跄,还是一直往前行。”陈尚君以感念之辞结束了演讲。

“大家谈”主持人、复旦大学图书馆馆长陈引驰接过话筒说:“朱东润先生看人很准,早年曾经说过,陈尚君会给复旦带来光荣。他确实做到了。”

责编:宁静

一审:宁静

二审:胡泽汇

三审:文凤雏

来源:上观新闻

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号