湖南文联 2025-04-18 09:15:31

文|李凌云

在当代水墨艺术多元化的创作语境中,周文军的“抱樸守真”花鸟画新作展以返璞归真的艺术姿态,呈现出一个超越时空的花鸟画的艺术殿堂。画家通过独具匠心的艺术语言,在墨与水的交融中,完成了对生命本质的哲学思考,为观者开启了一场直击本心的审美体验。当我们驻足于他那些充满灵性与张力的画作前,仿佛听见千年水墨文脉的历史回声,触摸到中国传统美学的精神脉动。

周广军的艺术之路始终贯穿着军人、画家的双重身份。军旅生涯赋予其作品中率真的笔墨性情,美院的系统学习又为其打下扎实的笔墨技法基础,加上其自身的艺术修养,滋养出其特有的诗意情怀,在其作品中凝结为独特的视觉语言。

作品《双寿》中,松树枝杆占据画面的大半,松杆从画面右上斜势而出,然后又转向中上,一枝松枝顺势从右上向左下斜出,形成一个“之”字形的构图。几枝细枝穿插有致,松针疏密浓淡,劲挺又富有弹性。画面左上部,两只寿带鸟往左飞,与松枝呼应,形成一个整体的势。松杆虽用的是淡墨却不失苍劲,每根针叶既是造型元素,又是独立的书法线条,枝干上浓墨点出的苔点,使画面产生金石碑拓般的浑厚质感。整个画面,既保持了个体的生动姿态,又形成整体和谐韵律,观其笔下,既有豪迈气势,又不失细腻温情,这种相互依存的艺术表现,正是其双重身份淬炼出的独特审美品格。

《喜报平安》中,竹枝用笔遒健圆劲,行笔迅速,流畅有力,竹节顿挫分明,蕴含金石篆刻的力道,竹叶上昂,出枝布叶,疏密有致,虚实相间,墨色清润,浓淡之间又见云蒸霞蔚、含烟带雨。一只喜鹊朝着画面右上飞去,让人感觉画外有画,饱含文人墨戏雅趣,这种刚柔相济的笔墨语言,正是军人与画家双重精神气质的完美融合。

周广军将书法笔意融入作品中,其作品中的线条,是篆籀笔法的水墨演绎,中锋行笔的力度与水墨晕染的氤氲相得益彰。其作品中的枝干、藤蔓、随风摇曳的芦草等,是草书笔势的水墨转化,每一笔,都恰到好处地捕捉到物象瞬间的动态。在描绘枝叶繁茂的树木或者姿态优美的花朵时,他的行书用笔,又很好地展现了画面的灵动与自然之美。《蕉阴安然》里的芭蕉叶脉,看似随意勾勒,实则是将“屋漏痕”“锥画沙”的笔法美学转化为视觉意象。这种“以书入画”的艺术实践,将书法的神韵融入画中,使画面线条更加富有变化和生命力,更具韵律和节奏感,从而传递出更加深刻的思想和情感。

周广军对传统水墨语言的革新,体现在对“水法”的创造性运用上。他突破传统勾线填色的程式,通过控制水墨的渗透与扩散,让水的自然流淌成为造型语言。画家对水法的掌控堪称出神入化,不仅精准捕捉到了物象的形状和质感,而且更能体现画面的神韵。《锦羽春晖》中的孔雀羽毛,《和气致祥》中的太湖石、《翠盖风来香满池》中的荷叶,线条都不是刻意勾勒,而是通过宣纸的吸水性让淡墨自然晕开,淡墨在生宣上洇化形成微妙水痕,让水迹自然形成物象肌理和边界。这种“以水塑形”、“以无为有”的表现手法,既继承了“计白当黑”的写意传统,又赋予了画面当代性的抽象意味。画面中虚实交错的韵律,恰似古典诗词中的平仄格律,巧妙碰撞出浪漫的诗意空间,更具东方哲学意蕴。

《露华》中,洁白的荷花,晶莹剔透,浓破淡、色破墨形成的晕染效果,表现的既是雾气,也是光影,又构成肌理层次,宣纸的渗透性与笔锋的疾徐节奏,形成奇妙共鸣,使画面产生类似电影蒙太奇的多维时空感。这种技法的突破不仅延续了徐渭、八大以来的写意传统,更注入了视觉现代性的创新与活力。

周广军的花鸟画创作是对自然生命的深度凝视。在《朝露》中,晨露浸润的花、草,晶莹剔透,生机盎然,两只鸭子像是刚上岸,正在堤岸边安详地梳理着羽毛,画家用松活的渴笔,略加皴染,逼真地表现出羽毛的蓬松质感。鸭子专注而平静地凝视着远方,仿佛在享受着这份宁静与美好,既有庄子“鹪鹩巢林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹”的逍遥况味,又饱含里尔克式“凝视存在”的现代性思考。这种对生命瞬间的深度洞察,对生命细节的极致刻画,源于画家对物象的细致观察和对生命的感悟。

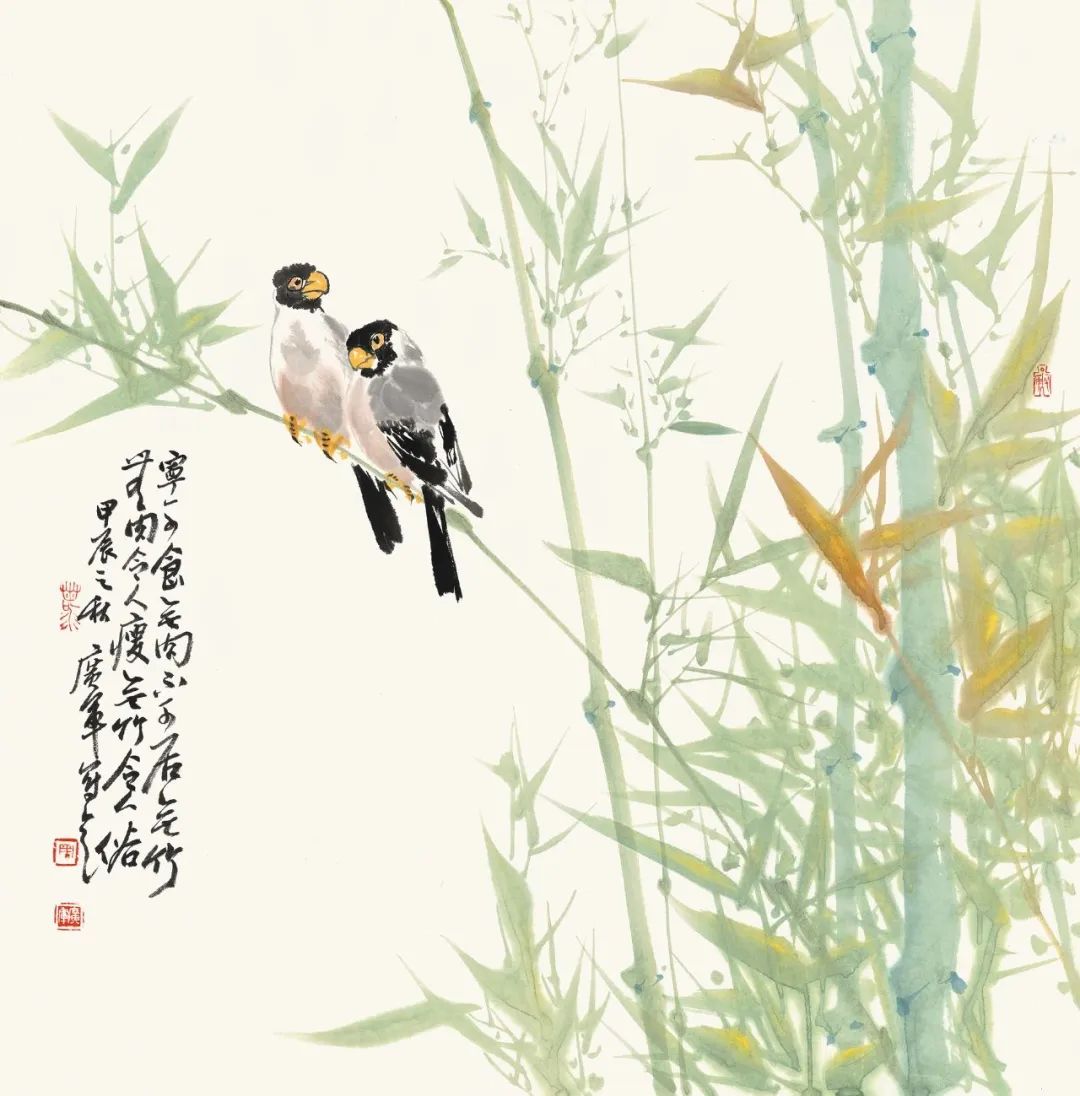

在水墨氤氲间,周广军构起独特的精神家园。《不可居无竹》中,画面中流动的墨韵与稳定的构图形成张力,既是对苏东坡“宁可食无肉,不可居无竹”的致敬,又体现出画家超然不俗的人生态度,在时代的喧嚣中营造诗意的心灵栖居。

在周广军的艺术世界里,笔、墨、纸、砚不仅是绘画媒材,更是通往生命本真的精神通道。这种“以物观道”的创作思维,那些在宣纸上绽放的花鸟意象,既是对自然生命的赞美,也是对中国美学精神的诠释。当观者凝视《大富贵》中的牡丹的雍容气度,或是《如意》中金鱼的灵动姿态时,何尝不是在见证画家如何用传统笔墨构建当代精神图景?

探索,或许是中国画时下最珍贵的突围路径。

责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号