曾玺凡 科教新报 2025-04-15 13:57:41

科教新报·新湖南客户端记者 曾玺凡

2025年4月13日,东莞助学老人张坤(人称“坤叔”)与世长辞,享年80岁。这位用37年时光跋涉助学路、点亮我省凤凰县3666名家庭困难学子求学梦的老人,将毕生精力倾注于“让每个孩子都有书读”的朴素信念。

为何是他?这个问题的答案,藏在坤叔的成长轨迹、处世哲学与东莞这片热土共同编织的故事里。

坤叔与学生互动

坤叔与学生互动

凤凰情结:“一管到底”的务实与温情

1988年,改革开放浪潮中的东莞,坤叔的建材生意蒸蒸日上。女儿张莹因歌唱才华成为“小歌星”,每日收到大量歌迷来信。为不影响女儿学业,他主动代笔回信。

一封信件让坤叔踏上公益之路。一位女孩来信说,自己因交不起50元学费打算辍学,坤叔将学费夹在信件里,并写下“怎么能因几十块钱放弃读书?”这一偶然善举,成为他37年助学路的起点。此后,他以女儿名义资助更多学生,媒体误将善举归功于“小歌星”,直到记者登门才揭开背后的故事。

千分一公益服务中心多位跟随坤叔做公益助学的理事,用“高铁车头”比喻这位助学引路人:“他是我们做公益助学的精神指引,都很敬佩他的身体力行,37年来只有他坚持到底。”

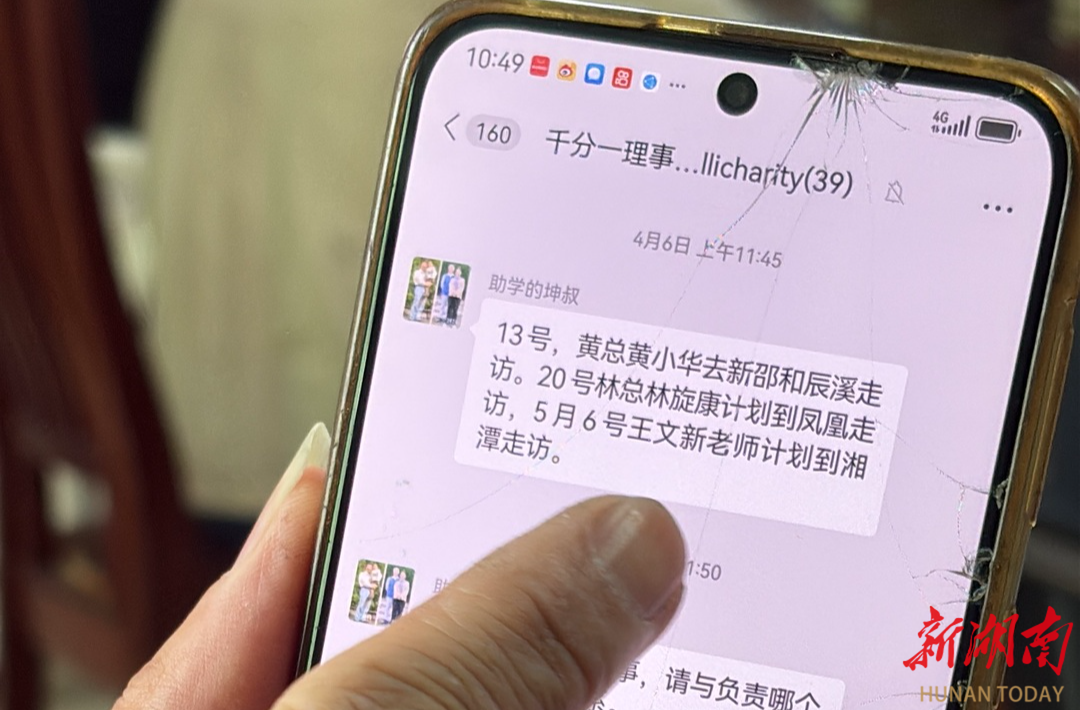

坤叔在理事群安排工作

坤叔在理事群安排工作

理事们都知道坤叔的付出:他经常默默接续断捐学生的资助。延安的苹果被他整车运往贫困山区,既助农又给孩子补充营养;受助学生龙秋梅从初中生成长为博士,杨志花大学毕业后回到家乡凤凰当老师,龙冬桃在湘西一所公立医院当护士——这些被坤叔藏在汇款单背后的付出,直到近些年才被团队集体“接管”。

坤叔的助学模式带着鲜明的个人烙印:资助人必须“一管到底”,资金直接送到学生手中,结对随缘不摊派。他常年奔波于湖南、江西、贵州等地的学校,见到学生后反复问两句话:“收到钱了吗?”“给资助人回信了吗?”

在所有资助点中,湖南凤凰县是最重要的一站。1998年,一名凤凰籍作家回老家过年时,当地一位校长告诉他,学校里有一些学习成绩很好的学生没有钱读书,面临辍学,能不能找人帮忙。

这位作家带着11名学生的资料回到广东,然而却四处碰碰壁。后来,他硬着头皮找到坤叔,希望坤叔认助一个孩子,谁知,这位长者将这11名学生全部认捐。

得知有位长辈捐助自己,孩子们便给坤叔写信:“我们班上有个学生,比我家还穷,能不能把我的那份助学金给他?”孩子们的纯朴打动了坤叔,他心里一酸,又再资助了两名贫困学生。

27年来,坤叔共往返凤凰百余次,其助学团队在凤凰共资助3666名学生,占了全国资助学生总人数的四成。

坤叔在凤凰走访

坤叔在凤凰走访

东莞基因:改革热土滋养公益初心

“没有人富得不需要帮助,也没有人穷得帮助不了别人。”这是坤叔对公益的独到见解。他将改革开放初期经商积累的财富转化为助学的“火种”,更将商业智慧融入公益:提出“千分一”理念,希望每个人拿出自己收入的千分一,帮助需要帮助的人;假如中国13亿人口每人拿出千分一工资,那是一个很庞大的数字;希望在社会上有千分一的人像我们这样帮助需要帮助的人。

千分一公益服务中心

千分一公益服务中心

2011年,东莞率先推进社会组织改革,“千分一公益服务中心”终获注册,成为民间公益的制度化样本。他坚信,助学不仅是金钱帮扶,更是精神联结。

即便体内装着7个心脏支架,坤叔仍坚持每年多次赴凤凰助学,退休后也未间断,直至2024年春季最后一次前往。

在福建漳州受助人江秀化的记忆里,坤叔是颠覆认知的存在。1995年她面临辍学,坤叔连续六年匿名资助,连中专生日宴的虚荣请求都被他温柔劝解:“生日可以过,但攀比要用知识。”

江秀化与坤叔在漳州

江秀化与坤叔在漳州

当她通过电视台“围堵”到这位神秘恩人时,想象中的“西装老板”竟是个穿旧衫、留着洗菜水冲厕所的朴素长者。“他教我坐公交省钱的场景,我这辈子都忘不了。”如今加入了老家本地慈善总会的江秀化说。她曾以为东莞老板都“只顾赚钱”,却在石碣镇开店时被街坊的关怀打动:“社区帮我找学校,邻居照顾生意,这座城市因坤叔让我看见温度。”

团队成员回忆说,坤叔把助学当成续命良药:“只要走访学生,他整个人都有精神了。”在凤凰的山路上,他展现过令本地人都惊叹的能力:走访过的受助学生不论家庭情况、资助节点都如数家珍。

“哪有什么过目不忘,全是走心。”团队成员感慨道。

团队成员们在办公室

团队成员们在办公室

何以为他?答案在泥土与人心

江秀化珍藏着坤叔对他说过的每一句话:“去帮助需要帮助的人。”这不仅是嘱托,更是希望坤叔播种的善意继续传承。

“看着孩子学习、工作、成家,人生就有意义。”坤叔的这句话,道出坚持的动力。生长在物资匮乏年代的他,对“失学”之痛有切肤理解;改革开放赋予的财富,转化为“不让悲剧重演”的责任。

东莞的先行者气质,让他敢于关停公司专注公益;受助学生的成长,又赋予他超越物质的精神富足。当麻涌镇大步实验小学的孩子们挤满简朴客厅,为病榻上的祝陈溢老人唱歌时,当凤凰学子在从文广场展出20年助学影像时,这片土地上的善意循环早已超越个体生命,成为一代人共同书写的答案。

坤叔在凤凰

坤叔在凤凰

东莞的霓虹与湖南的星火,共同勾勒出这位老人的精神图谱:公益不是悲情叙事,而是根植于土地、发轫于人性本善的持久力量。当受助者成为助人者,当“千分一”理念融入城市血脉,坤叔用一生证明:最持久的公益不是悲情奉献,而是让善意成为可复制的习惯。

坤叔走了,但“千分一”团队仍在运转,受助者的感念正化作更多“坤叔”的出现。

相关阅读:

责编:曾玺凡

一审:曾玺凡

二审:刘芬

三审:黄维

来源:科教新报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号