新湖南客户端 2025-04-13 16:02:33

文|盘静娟

2025年,家父樊远诒诞辰百年,谨以此文寄托哀思。

艰难求学,幸遇恩师

我的父亲樊远诒1925年5月29日(农历)出生在零陵一个叫岭脚里的山村。因幼年(十岁)以当师塾先生为业的祖父病故,家中顿时陷入贫困,小脚奶奶靠帮别人缝补衣服勉强维持孤儿寡母的生计。待父亲考入省立七中高中时,已家徒四壁,借贷无门。好学而又不甘被命运左右的父亲靠自己半工半读并节俭到极致方才勉强完成高中学业。

父亲的求学之路异常艰辛,学习特别刻苦认真,成绩优异。父亲被他的老师——陈克难先生关注并主动接触,他经常利用课余时间找父亲谈心,讲革命道理,当时父亲虽不知 道陈先生共产党员的身份,但觉得有道理,也欣然乐从。陈先生常放心安排父亲去做些“小事”,这可能就是对父亲的“考察”吧?

新中国成立前夕,虽胜利在望,但国民党反动派仍不甘心灭亡,安插了一批训练有素的武装特务隐藏在零陵,与国民党的地方军政官吏狼狈为奸,暗杀共产党员和进步人士。在这一背景下,陈克难先生根据党组织的指示组建了名为“湖南人民解放总队湘南支队”的武装组织,父亲义无反顾地参与其中并成为核心成员。当时作为党员和革命者的父亲是时刻准备着为革命事业牺牲自我的,所以为减少连累,父亲只得改名换姓,将瑶族的“盘”姓改成了汉族的“樊”姓。

新中国成立后“湖南人民解放总队湘南支队”遵照省委指示解散,一部分人编入中国人民解放军,一部分人留在地方,父亲属后者。因为工作地点变动,通讯不便,父亲与恩师陈克难先生失去了联系,革命者身份也就无法得到证实。经过几十年的寻找,1983年方才找到陈克难先生,此时他虽已高龄,但对父亲的印象深刻,还时常回忆起当年的共同革命经历。父亲通过陈先生联系到了一些当初一起参加革命,新中国成立后分散在五湖四海的同志们辛苦了请他们证明,并经省委有关部门核实,报请省委确认了父亲的革命履历。

义无反顾,献身瑶山

父亲参加革命后就全身心地献身给了党,从未考虑过个人的荣辱得失,一切都以党和人民的利益为重。

1951年,由于父亲的文笔好被调往共青团湖南省委《湖南青年报》编辑部工作。1957年该报停办,人员分流。组织为父亲提供了三个选择,一是去复旦大学进修,二是去创办《株洲日报》,三是江华成立了瑶族自治县,急需有文化的瑶族干部去从事教育工作。父亲毫不犹豫地选择了去当时湖南省最偏远、最艰苦的江华,并表态:“我是共产党培养的少数民族干部,理应去培养瑶族同胞的子弟,条件再艰苦我也在所不辞。”

就这样,父亲带着身怀六甲的母亲和刚满九岁的我于1957年8月踏上了去江华的艰难行程。途中有人听说我们从长沙移居江华,都用异样的眼神打量我们,怀疑父亲是犯了错误被贬去此地的。

当时长沙到江华的交通极为不便,只能乘货车从道县至沱江。父亲护着怀有身孕的母亲,我则紧紧地抓住他的衣角。我们在高低不平的简易公路上被颠簸得东倒西歪、吐得一塌糊涂,到沱江时似乎骨头都要散架了一般。从沱江去水口,听说公路塌方,估计十天半个月也修不好,虽然组织上考虑 到去水口交通不便,路上不可控因素较多,报到时间较为宽松,但父亲工作心切,决定徒步前往,这个想法也得到了母亲的支持。

晨光熹微,父亲就带着我们踏上了去水口的山间小路。路上的艰辛,毋庸赘言,父亲不仅要照顾母亲,还要教管娇气且调皮的我,薄暮时分到达江华一中时我们都已精疲力竭。虽然此事已经过去将近七十年,我仍不能完全与父亲共情,这可能就是我与父亲在境界和格局上的差异吧!

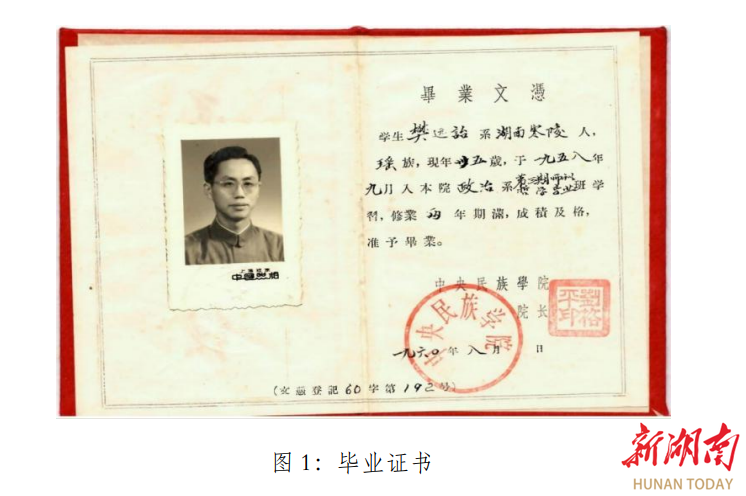

不久,父亲又迎来了人生中的第二次选择。1958 年组织 上安排父亲去“中央民族学院”进修两年,这个来之不易的机会弥补了他与大学失之交臂的遗憾。父亲非常珍惜,如饥似渴、争分抢秒地认真学习,成绩始终名列前茅。1960年毕业时,学校要从200个学员中挑选一位留校任教,这机会幸运地落在了父亲的头上。在中央民族学院工作期间,父亲工作认真负责,得到了领导和同事的认可,学校还为我母亲、我和大妹申请了“准迁证”。江华县的领导在得知父亲留校的消息后,经讨论决定一定要将父亲调回江华。特别是爱才、惜才的宣传部部长韩素英,吩咐下属多次给省民委和中央民委发电报,强烈要求父亲回江华。

寒假前夕,中央民族学院的领导找父亲谈话,转达了江华要父亲回江华工作的诚恳态度。言谈之中也表达了不舍的意愿,但作为校方又不能强留,所以希望父亲自己表态要留在北京。出乎他们的意料,父亲像个随时听从瑶山召唤的战士,立刻表态说:“留在北京对我个人的发展有利,回江华对民族地区的教育有益。我是党培养出来的干部,应该到党最需要我的地方去。”就这样,父亲在首都北京与瑶山江华之间再次选择了江华。

兢兢业业,埋头苦干

父亲是个原则性极强的人,他工作上的事情从不给家里人透半分,有关的事还是在我分配到母校工作后从一些年长的老师那里方才听说一二。

父亲到一中时,刚创校一年,很多工作还处于起步阶段。师资配备不理想,教师团队未形成,面对这样的现状,要缩短与周围县中的差距,不辜负江华人民的期望,为国家多培养人才,多输送大学生,难度可想而知,作为主管教学的副校长父亲压力非常大。

当时任课教师各自为战,父亲认为这种现状不利于教学,应该将各科教师组织起来,以教研组为单位,由教学经验丰富、责任心强、能团结带动他人的教师骨干任组长,教研组长负责组织集体备课,业务学习,钻研教材。为促进课堂教学质量提升,父亲还要求教师们经常相互听课,观摩学习,有问题相互请教,有经验互相交流,及时总结经验和提出改进意见。他自己也经常参与其中,掌握教学动态,解决实际问题。父亲还对老师们批改作业也进行了规定,明确了数量、时间和质量的要求,如作文不仅要有尾批还要有旁批,为确保落实,还安排了定期互检和抽查。就这样,经过一段时间的调整和共同努力,学校的教学走上了正轨,也得到了学生和家长的积极反馈。

我那时还小,根本就不懂这些,只知道父亲到江华工作后每天忙得不可开交。白天忙教学忙管理,晚上检查完学生入睡后,还回到教师宿舍找老师聊天谈心或者自己看书学习。当时因家里房子太小没有我的床位,在父亲去北京学习 前我只能挤住在他的宿舍里。但晚上我经常都不知道父亲是 何时睡的。

而每天清晨我都是被父亲的朗读声唤醒的。晴天,父亲会搬一把椅子坐在教工宿舍前坪读,下雨天也未见停歇,只不过将地点换到了走廊而已。开始是父亲一个人,后来增加 到两、三人,慢慢人越来越多,不到一个学期,早读就成了这栋教工宿舍大家的集体行动。无心插柳柳成荫,父亲的个人习惯一不小心起到了示范作用。

就是周末父亲也极少回相隔仅几百米的家,他不是在学校巡视就是找学生座谈,发现问题,解决问题。寒、暑假也未见他在家待过一天,当时我真不明白父亲一年到头,从早到晚为什么都这么忙?

父亲管教学工作不仅课堂教学抓得紧,课外活动也开展得有声有色,知识竞赛、体育、文艺活动轮番登场。学校还组织各科老师开办兴趣小组,任同学们根据自己喜好参加, 这无疑给同学们的理想插上了翅膀,当今闻名中外的生物学家余素芹当年就是周宗岳老师组织的生物兴趣小组里的优秀成员。那时凡江华参加地区的篮球、排球、乒乓球等体育比赛,江华一中学生绝对是江华队的主力。不仅如此,学生劳动也不逊色,除春插秋收到附近农村支农外,每周都设 有劳动课,学生们上山能砍柴,下地能种菜,毫不夸张地说:江华一中那时的学生没有书呆子。

通过师生们六年的共同努力,1962年迎来了江华一中,也是江华首届高中毕业生参加全国统一高考。上世纪60年代的大学录取率只有百分之几,很早就有人预测江华一中第一届高中毕业生的大学录取率肯定会“剃光头”,但出乎意料的是江华一中首炮打响,有好几个学生考上了不错的大学,开创了江华人从江华直接考入大学的纪元。

63、64、65 届大学录取的学生逐年增多,很多考上的大学不乏现在的 985、211和双一流高校。64届的瑶族学生周鼎安考入复旦大学,当时在江华还引起了轰动。经过几年全校师生的摸索和努力,“文革”前最后一届高考升学率大幅度提高,据1994 年5月出版的县志中记载,其中高十一班48人参加高考,考取大学的人数达34人,录取率高达70.8%,高考的成功和逐年递增的录取率,使父亲感到十分欣慰。

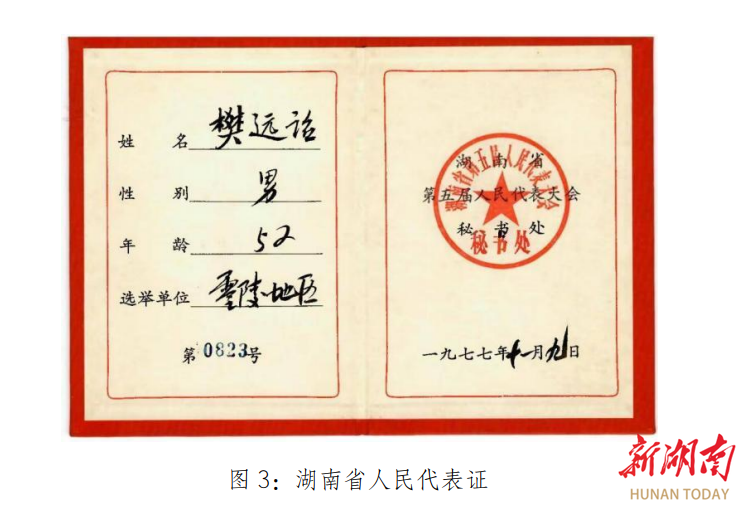

1976年十年动乱结束后,父亲又焕发了青春,浑身充满了活力,更忘我地投入了工作。父亲1977年荣获地区先进工作者,被推选为湖南省第五届人大代表,1980年被选为江华县第一届政协委员会委员。

克己奉公,无私奉献

父亲不仅主管教学还负责后勤。为了在有限的资金内尽可能地把大家的生活办好,父亲想了很多办法,如学校自己养猪、种菜、砍柴,实现自给自足。在三年困难时期,父亲为了保障师生们的身体健康,创办了“教工小食堂”,而自己却没在“教工小食堂”用餐,自掏腰包在学生大食堂与学 生同桌吃饭。当时食堂按八人一桌,将饭、菜打到桌子上,再由学生将饭菜分成八份,与父亲同桌的同学不知情,以为他只是来学生食堂象征性地体验,所以每餐分给他的饭菜都少得可怜,父亲很无奈,但又不便说。

事后我问过父亲为什么要这样做?他说,按当时定粮标准学生比居民每月要多几斤粮食,为保证学生的粮食和物质切实用于学生,自己就必须要深入到学生食堂与学生同桌共 吃,才能掌握实际情况。

就这样,过苦日子的三年里父亲在学生食堂吃了三年。繁重的工作,食不饱腹,营养的极度缺乏,使父亲患上了严重的水肿病,尽管如此他也从未声张,还让家人保密,每天仍坚持繁重的工作,从未休息过一天。

父亲全身心地扑在工作上,舍小家为大家,无暇顾及家人。1961年我一个半岁的妹妹因饥饿而亡,1963年我得了甲型黄疸性肝炎。得病后整整一个星期,父亲方才发现将我送去医院,医生严厉地批评道:“再晚点送来就没治了,要死人的!没见过你这样的父亲!”

公而忘私,不计得失

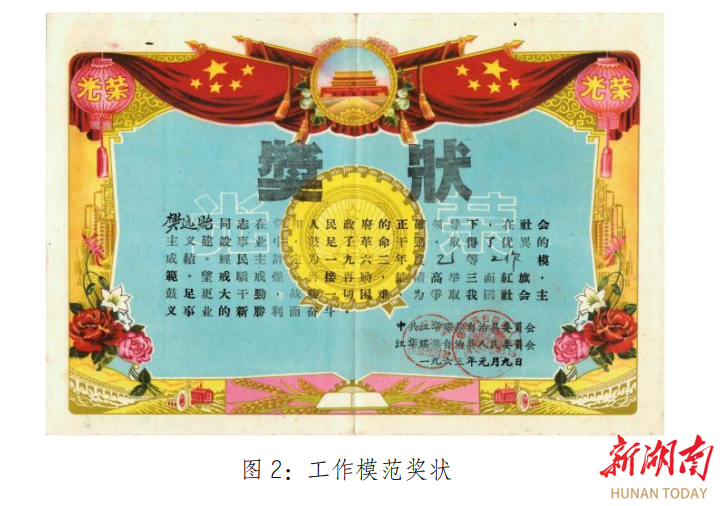

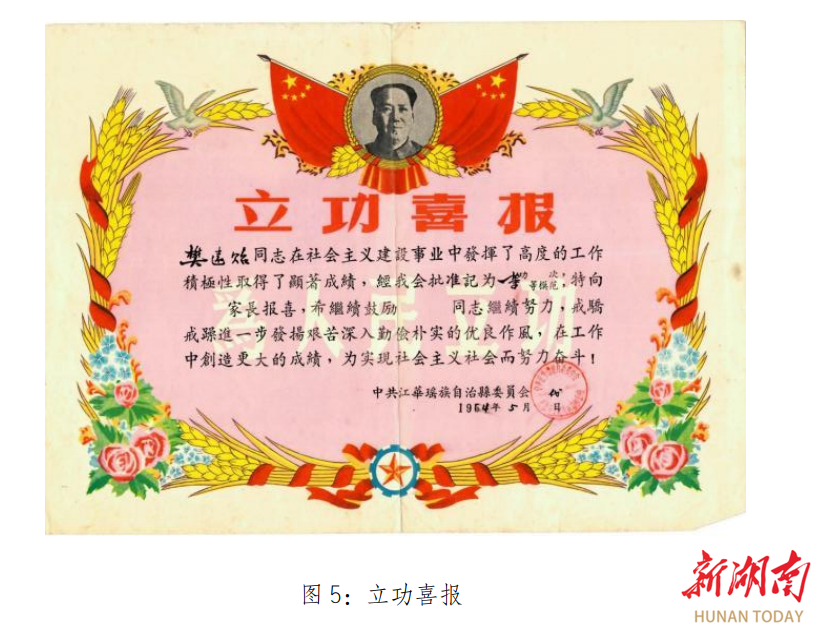

父亲在团省委工作时能力得到了组织的认可,因此1955年供给制改薪金制时,工资仅次于社长,每月72元。在江华工作的24年里每当有加工资的机会,父亲都是主动让给其他低工资的老师。1965年县里单独给父亲加了一级工资,至每月84元。父亲和学校同事都莫名其妙,不得其解。父亲去向县领导申请取消增加的这一级工资,得到回复说:省教育厅领导来江华检查教育工作,他们在向省领导汇报江华一中的教育时谈到了父亲作为瑶族校长为江华一中的建设和发展作出的重要贡献,并于1963 年获评二等劳模,1964年获评一等劳模,同年被选为湖南省第三届人大代表。他的工资在江华县教育系统最高,且每次有机会加工资他都谦让, 所以他的工资级别一直未动。省教育厅领导说,一个从省里10志愿下到江华支教并在工作中作出了成绩的瑶族干部,8年了都未加过工资,这不合理。县里这才执行省教育厅领导指示给父亲加了这级工资。

领导的关心与厚爱让父亲感到唯有更好的工作方能报答。

风范长存,恩泽永铭

1981年父亲被调到零陵师范学校,退居二线,按副处级待遇任协理员。自父亲参加革命后,无论身在何处都踏实认真,勤勉不辍、孜孜不倦,特别是在江华工作的24年间(32至56岁),将自己一生中最美好的年华奉献给了瑶山的教育事业。

回顾父亲的一生,虽无显赫之勋,却以平凡之躯,书写了不凡的人生,“冀以尘雾之微,补益山海,荧烛末光,增辉日月。”得到了人民的肯定,师生的尊重。

2017年4月12日父亲以92岁高龄驾鹤西去,二十多位在零陵居住的老学生闻讯前往悼念,其中有不少是花甲、古稀甚至已耄耋之年的老人,令我们全家感动不已。

父亲虽未给我们姊妹留下物质财产,却给我们留下了不可估量的宝贵精神财富。父亲的风范在我心中长存!父亲是我心中永远的怀念!

责编:邓正可

一审:邓正可

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号