艺评|刘胜松:悬疑剧的灰烬叙事与社会寓言的双重突围——评网络剧《燃罪》

悬疑剧的灰烬叙事与社会寓言的双重突围——评网络剧《燃罪》

文|刘胜松

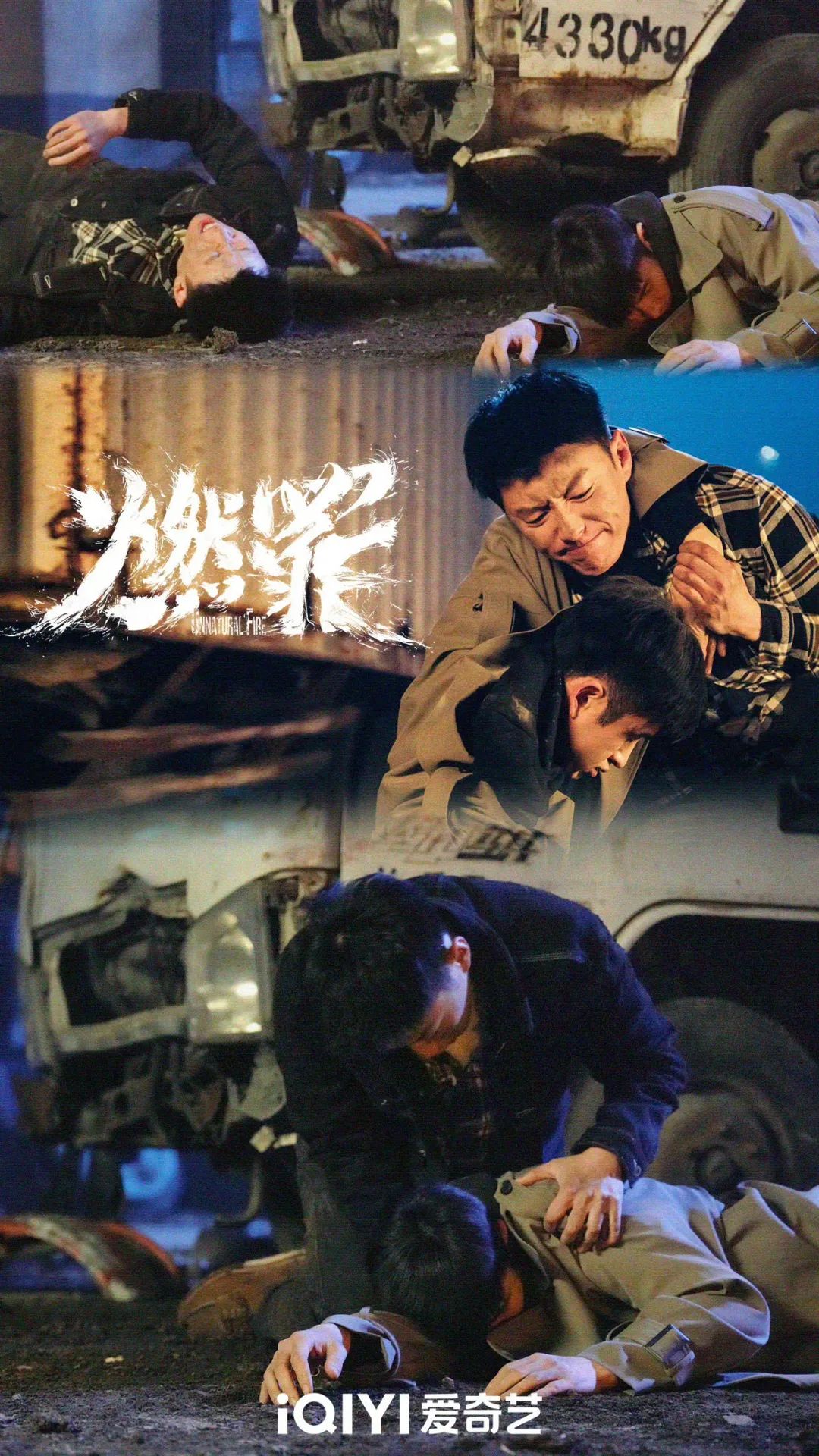

近年来,国产悬疑剧在刑侦、法医、心理侧写等传统题材中逐渐陷入同质化困境,而2025年3月正在热播的《燃罪》却以“火灾调查员”这一冷门职业为切口,通过一场场灰烬中的“社会考古”,为悬疑剧市场注入了新的生命力。该剧以38集的体量铺陈了十二桩火灾案件,在烧焦的废墟中挖掘现代文明的病灶,既是一场关于正义的追逐,也是一次对人性与社会关系的深度叩问。本文将从题材创新、叙事结构、角色塑造、美学实验及争议点展开评述。《燃罪》的突破性在于其将视角聚焦于“火调员”这一鲜少被影视化的职业。与法医解剖尸体、刑警追凶的传统悬疑模式不同,火调员的工作更像是一场逆向的“时间考古”——通过火灾现场的灰烬、焦痕与残骸,还原真相的原始形态。剧中,每一场火灾不仅是案件的起点,更是社会矛盾与人性异化的隐喻载体。例如,“女网红意外失火案”表面是家庭悲剧,实则通过烧焦的化妆品与社交媒体记录,揭露流量时代下亲密关系的暴力化与表演性。

这种职业特性赋予了《燃罪》独特的叙事逻辑:火调员许同生(张云龙饰)的每一次勘察,既是对物理证据的拼凑,也是对社会病灶的解码。剧中案件如“直播爆炸案”“老年夫妻双杀案”等,均以火灾为表象,直指阶层矛盾、家庭暴力、资本操控等现实议题。这种“个案—社会症候”的嵌套结构,让悬疑剧的娱乐性与社会批判性达成平衡。《燃罪》采用“三集一案”的单元剧形式,但案件之间并非孤立存在,而是通过许同生追查父母旧案的主线串联,形成“灰烬拼图”式的叙事网。例如,开篇的“记者被绑案”与后续的“双生子汽车爆炸案”共同指向韩氏集团的黑幕,而韩沛(王龙正饰)与韩均的双胞胎身份谜题,则成为撬动主线阴谋的关键支点。这种设计既保证了单元案件的独立悬疑性,又通过伏笔的层层叠加,构建出宏大的叙事张力。

导演天毅在视听语言上亦贯彻了“灰烬美学”:升格镜头下的悬浮尘埃、焦黑家具纹理的特写、毛刷清扫灰烬的摩擦声,取代了传统悬疑剧的血腥奇观。这种克制的视觉表达,让废墟本身成为“沉默的证人”,而火调员的工作则被赋予近乎宗教仪式的庄严感。《燃罪》的人物塑造跳出了悬疑剧常见的“天才侦探”范式,主角团均被赋予深刻的创伤底色。许同生因童年火灾失去双亲,对真相的执念近乎偏执;法医靳椿(蔡文静饰)的冷静源于孤儿院的生存法则;刑警沈野(代旭饰)看似洒脱,却深陷养父沈一(涂松岩饰)的身份谜团。这些角色并非完美英雄,而是被创伤驱动的“破局者”,他们的合作与冲突,既是对案件真相的追寻,也是对自我救赎的探索。

配角群像同样饱满:反派韩沛的疯狂与韩均的温文形成镜像对照(王龙正分饰两角),而沈一从慈父到制毒黑手的反转,则展现了人性在利益与亲情间的撕裂。这种复杂的人物弧光,让剧集的道德边界变得模糊,观众在善恶交织中感受到更真实的人性震颤。尽管《燃罪》在题材与美学上颇具先锋性,但其缺陷亦不容忽视。部分观众批评主角许同生的“光环过重”:他总能以超乎常人的洞察力破解困局,而其他角色的专业性则被弱化(如法医靳椿躺在验尸床睡觉的设定)。此外,部分案件转折突兀(如“双生子案”中陈雪的犯罪动机缺乏铺垫),反派行为降智(如绑匪主动割燃气管的逻辑漏洞),削弱了剧情的可信度。

演员表现亦引发两极评价:张云龙被指“表情单一”,蔡文静的表演被诟病“流于形式”,而王龙正则凭借双面演技成为最大亮点。这些争议暴露出剧集在商业性与艺术性平衡上的困境——如何在追求“爽感”的同时,保持叙事的严谨与深度。《燃罪》的野心不仅在于讲好一个悬疑故事,更试图通过火灾这一极端场景,剖解现代社会的集体焦虑。剧中,火焰既是毁灭的象征,也是重生的隐喻:韩氏集团以工厂为幌子制毒,映射资本对公共安全的侵蚀;女网红案中,直播间的人气泡沫与家庭暴力的共谋,揭露了数字化时代的身份异化。这些案件如同时代切片,让观众在悬疑的外壳下,窥见社会结构的裂缝与个体的挣扎。

《燃罪》以冷门职业为起点,用灰烬中的真相叩问人性与社会,为国产悬疑剧开辟了新的叙事赛道。尽管存在逻辑瑕疵与角色争议,但其在题材创新、美学实验与社会批判上的探索,为行业提供了重要启示。若后续剧集能进一步打磨细节、深化人物动机,这部剧或将成为悬疑剧领域的“燎原之火”,而非转瞬即逝的“爆款烟花”。责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:周韬

来源:湖南文联