湖南文联 2025-04-08 09:30:32

行业剧如何实现“破圈”?——评电视剧《大河之水》

文|蒋华

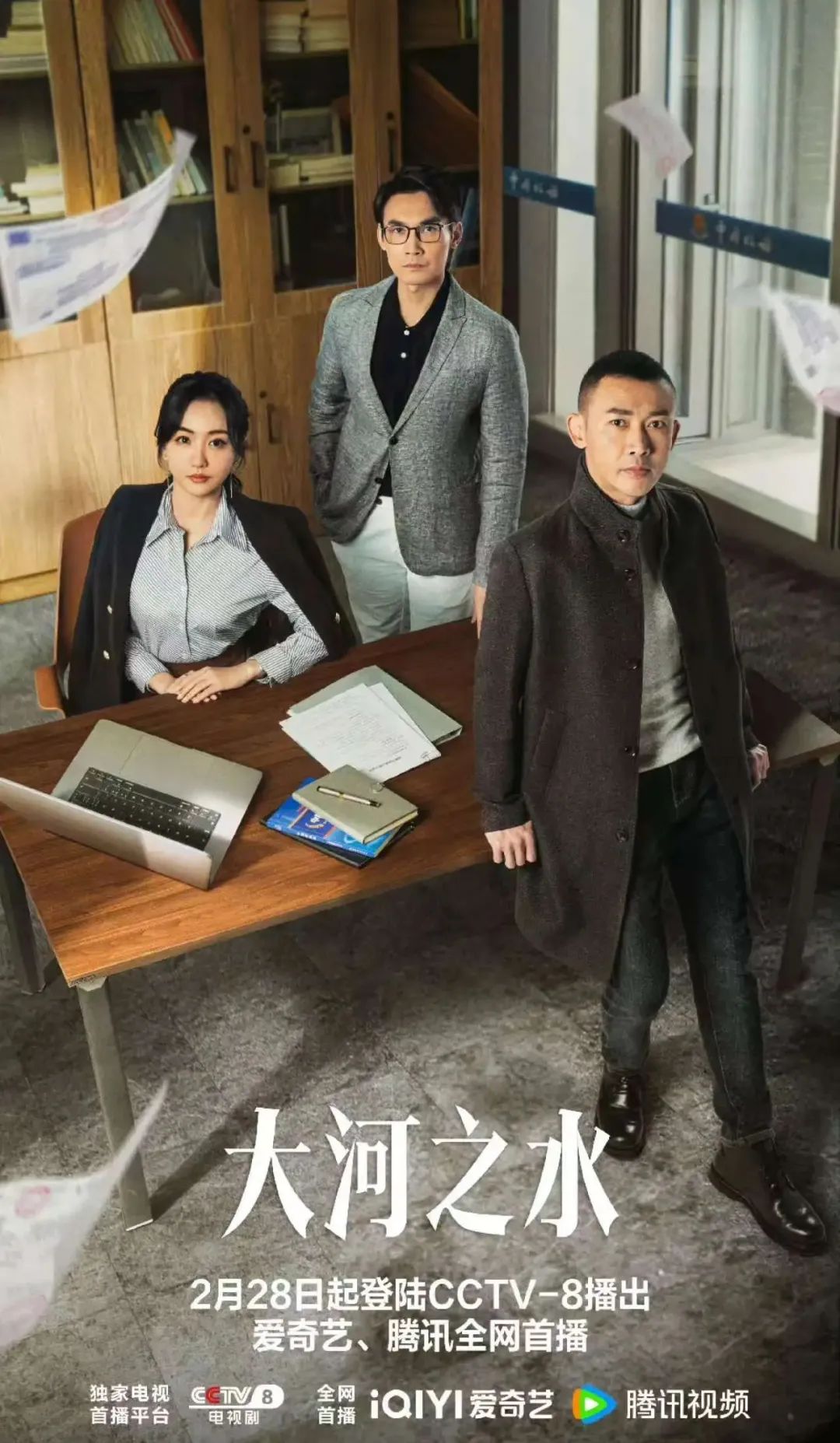

近年来,行业剧逐渐成为国产剧创作的热门赛道,但真正能平衡专业性与艺术性,实现口碑与热度双赢的作品仍是凤毛麟角。近期在CCTV-8及多个网络平台同步播出的税务题材剧《大河之水》,凭借扎实的叙事、鲜活的人物和对社会议题的深度挖掘,打破了行业剧“悬浮”“说教”的刻板印象。这部以税务稽查为核心脉络的作品,不仅以高密度的案件推进和复杂的人性博弈吸引观众,更在税法科普与现实关怀之间找到了巧妙的平衡点,为行业剧创作提供了新的范本。

《大河之水》是一次大胆的突破,之所以这么说,主要是题材创作的难度非常大,在大家的印象中,税务工作精细严谨,税务人员无趣呆板,里面涉及大量专业术语和政策法规,稍有不慎便容易陷入枯燥说教的窠臼。但该剧通过“双线叙事”的巧妙设计,成功将冷硬的专业知识转化为生动的戏剧冲突。一条线以风控局局长郑昊(聂远饰)的稽查行动展开,从虚开发票案到洗票变票团伙的追踪,案件层层递进,悬念环环相扣;另一条线则聚焦梁锦秋(杨蓉饰)的税务事务所,通过企业税务规划、政策咨询等情节,以“解题式叙事”向观众普及税法知识。这种“正反打”的叙事策略,既展现了税务工作的全貌,又让专业知识自然地融入剧情肌理。

剧中不乏对现实税务案例的艺术化改编。例如熊亿发现老人利用多人身份证虚开发票的桥段,直接映射了近年来频发的“空壳公司”乱象;而赵明达(张铎饰)为女儿医疗费陷入道德困境的支线,则揭示了普通人面对生活重压时可能遭遇的税法风险。这些情节既具备现实警示意义,又为角色塑造提供了人性化切口。

《大河之水》并未将税务工作者塑造成刻板的“执法机器”。郑昊在追踪案件时展现出的敏锐果决,与他在生活中对同事的关怀、对原则的坚守形成立体对照;梁锦秋作为事务所负责人,既要在专业领域保持理性,又需面对客户的情感诉求。这种对职业身份与人性温度的双重刻画,让角色摆脱了行业剧常见的“工具人”属性。

如果说案件推进是《大河之水》的骨架,那么对人物的细腻描摹则是其血肉所在。但这种行业剧,很容易陷入对正面人物“伟光正”,反面人物 “丑恶假”的脸谱化、套路化设定。剧集通过多组人物关系的编织,构建起一幅极具现实质感的税务生态图景。郑昊既有追查真相的执着,也有面对师父被害时的脆弱;赵明达的挣扎则成为全剧最具现实冲击力的支线——一个恪尽职守的税务工作者,因女儿的重病被迫游走于法律边缘,其内心的撕裂与救赎令人揪心。

配角塑造同样可圈可点。许亚军饰演的冯大凯,表面是儒雅商人,实则为达目的不择手段,其与赵明达的试探与博弈,将人性欲望与道德底线的碰撞演绎得张力十足;老戏骨施京明、吴冕饰演的税务前辈,则以举重若轻的表演,传递出基层工作者数十年如一日的坚守。即便是犯罪团伙中的小人物,剧集也赋予了他们行为逻辑的合理性,展翼的悲剧,揭露了黑恶势力对底层群体的裹挟与吞噬。

这种对人性灰度的呈现,让《大河之水》超越了简单的正邪对立叙事。每个角色的选择都与其生存境遇紧密相连。当郑昊在追凶过程中发现六年前命案的真凶时,剧集并未停留在惩恶扬善的快意恩仇上,而是进一步追问制度漏洞与人性异化的关系,这种创作态度让作品具备了难得的思想深度。

在娱乐至上的影视生态中,《大河之水》选择以“税法科普”作为创作切口,本身便彰显出强烈的社会责任感。电视剧通过戏剧冲突传递了税收治理的深层意义——不仅是国家财政的基石,更是社会公平的守护者。电视剧里有大量生活化场景,将税收政策与普通人的日常紧密勾连:餐馆为赠品拒开发票、老人出借身份证注册公司等细节,皆是观众熟悉的“身边事”。这些情节不仅增强了代入感,更以“润物细无声”的方式完成了税法启蒙,更让税务在人心中不再冰冷,不再拒人于千里之外。

《大河之水》生动阐释了“取之于民、用之于民”的税收本质。剧中反复强调的“税收守护公平”,不仅是一句口号,更通过具体案例得以验证。当不法企业通过虚开发票扰乱市场时,正是税务工作者的坚守维护了中小企业的生存空间;当普通民众因无知触碰法律红线时,及时的稽查行动反而成为对他们人生的救赎。

《大河之水》的成功印证了行业剧破圈的三重法则:以专业细节建立信任,用人性灰度引发共鸣,借社会痛点实现破壁。用真诚对抗悬浮,以现实逻辑重写审美标准,这样才能实现“破圈”。

责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号