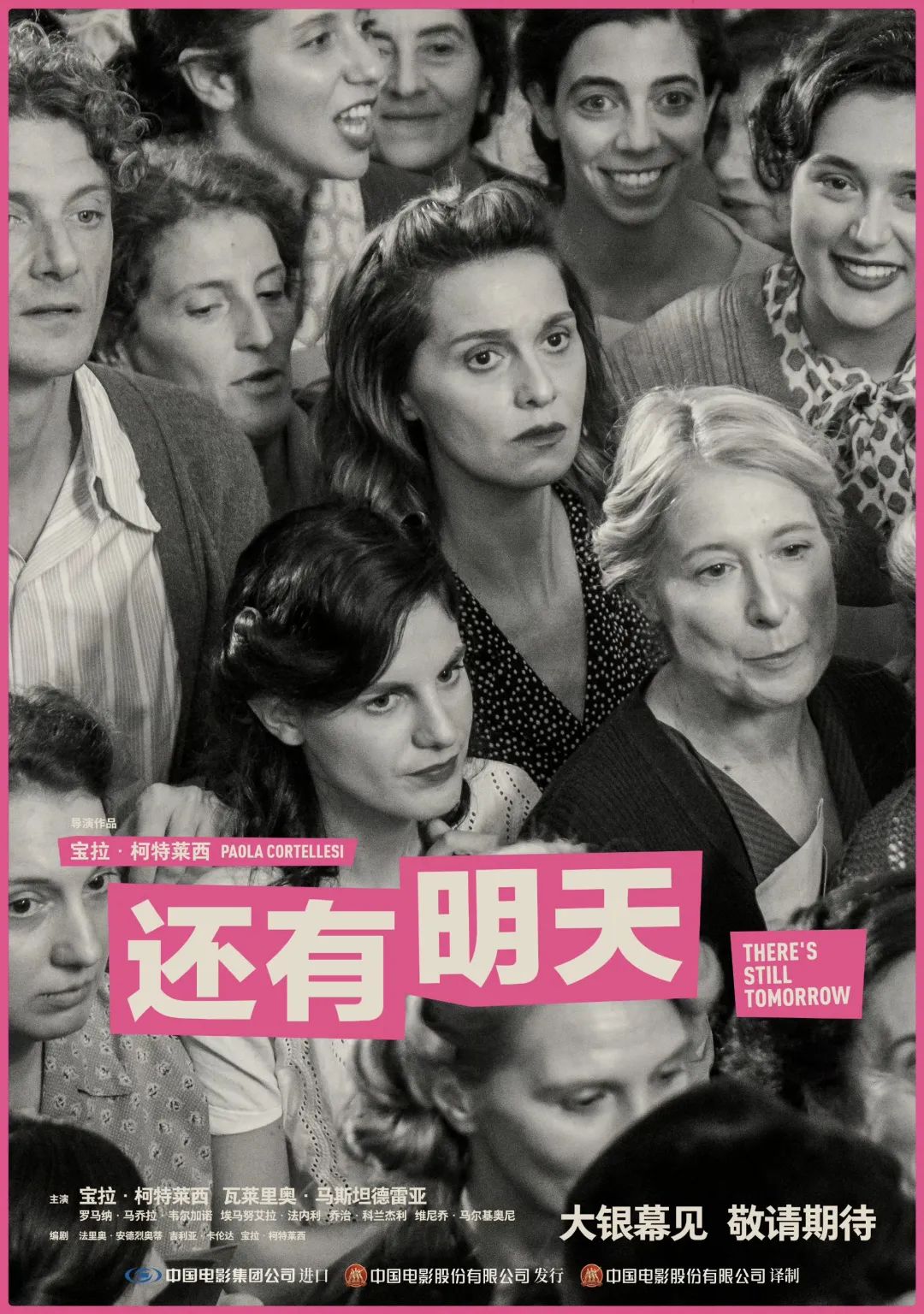

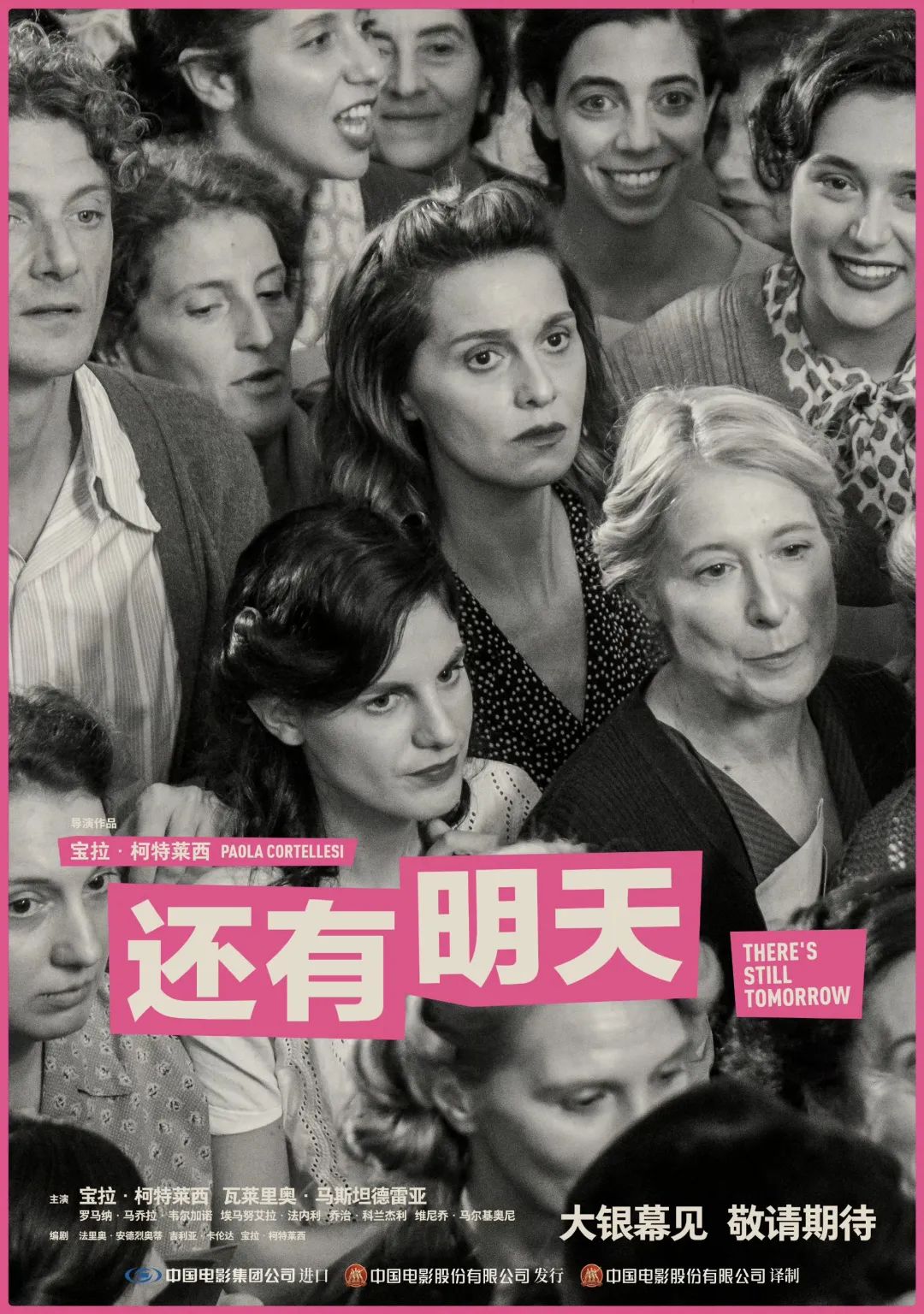

艺评|黎艺婕:明天,我们都将握紧选票——评电影《还有明天》

文|黎艺婕

近年来,随着女性经济的独立,社会地位的提高,自我意识的觉醒,越来越多的女性主义电影涌入中国电影市场。这其中既涵盖着女性导演、编剧创作的所有类型的电影作品,也包含着不局限于女性导演创作的“以女性为主题和视角,关注女性生活、情感和经历”,探讨性别议题的电影作品。近几年的女性主义电影中,既有国内表现突出的《热辣滚烫》《好东西》《出走的决心》,也有从国外引进的《坠落的审判》《芭比》《泳者之心》。这类电影不论是在商业化层面还是电影艺术领域都有着深入的探索,在丰富观众的观影视域的同时,又引发了观众对性别议题的重新思考、对女性命运的深度关注、对社会权力结构的质疑反思。近期,在中国上映的意大利电影《还有明天》也是一部反映底层女性生活、呈现女性力量的典型女性主义电影,获得了业界的广泛好评。

影片《还有明天》中故事背景是二战后的意大利,刚从战争中缓过来的国家,物资极度匮乏,士兵带着伤痛与不忿回家,肆意发泄对妻子的不满,妻子处于家庭附属地位、没有话语权,但需要承包所有家庭琐事。影片主角迪莉娅就是万千意大利全职家庭主妇中的一员,从晨起,她就一直处在紧张和繁忙状态中。她先承受来自丈夫的一记耳光,再照料家庭六口人的日常起居,照顾生病的公公奥托里诺,再额外打四份工。但即便迪莉娅让渡了所有作为“人”的权利和自由后,她仍旧得不到尊重。在稳固的家庭结构中,她被丈夫和公公当作仆人,被丈夫殴打、被女儿讽刺、被儿子忽视;在稳固的社会结构中,她作为修伞的熟练工,拿着远比男性实习生少许多的薪水;她作为被殴打的对象,遭遇了社会对暴力的集体沉默——邻居们对哭喊声置若罔闻,警察将家暴视为"家庭内部矛盾"。这部电影并没有从宏大视角出发,而仅仅只是落脚于一个主妇毫无尊严、充满不公、担惊受怕的日常生活,落脚于她被忽视的家庭付出,落脚于她贫瘠的、仍在不断被挤占的个人空间。电影集中以一个女性角色来透视全社会女性的集体困境,进一步探讨、揭示过去和现在仍存在的性别歧视、压迫和不平等现象,让观众深思或许女性困境从来不分种族、时空、国别。

不论是文学作品还是影视作品,都将女性的“出走”作为重要的叙事主题。女性为了摆脱父权、夫权的控制,往往将“出走”作为争取权益、反抗压迫、追求自由的一种手段,这既是一种对原生家庭的反叛、逃离,也是对原有文化的重新审视和建构。影片《还有明天》中也蕴含了这一母题,但又实现了新的突破。电影前半部分呈现着迪莉娅所经历的苦与泪,也用大量的篇幅铺垫她的“逃离”。影片叙事的一个重点是为女主角的出走埋下伏笔,初恋情人尼诺要带她私奔的话语、她收到并藏好的“情书”、提前和朋友为离开家“串供”、留给女儿所有的钱等等情节,都在误导观众迪莉娅试图通过与另一个男人的出逃来救赎自己。但导演最为巧妙的设计却是,当观众以为迪莉娅的“情书”是逃离家庭的“车票”时,这却是1946年意大利女性首次获得的选票。迪莉娅的奔走、逃离不是为了和另一个男性私奔,而是用尽全力去投出自己的一票,去行使作为人的权利。这种诡计叙事解构了传统女性叙事中的“骑士拯救”幻想,让女性不再寄望于另一个男性的救赎,不再寄望于用个体的逃亡去破解结构性的困局,而是完成了从“被主导者”向“政治主体”的蜕变,完成了从“被救赎者”向“自我救赎”的蜕变。这部电影并非简单的“出走”叙事,而是将故事内涵进行了升华,将“逃”化为“战”,让观众懂得——原来我们现在所拥有的习以为常的选举权,里面浸透了多少女性的血泪和抗争。正如导演宝拉所说,“这部电影已经成为关于男女平等和女性权利争取的一个宣言”,从二战后的意大利到现在世界上的大部分国家,我们看到了从制度上改变女性地位的尝试,这是属于文明的进步。

影片中呈现了多样化的女性关系,有关爱互助的闺中情谊,也有从质疑到和解的母女关系,更有争吵嫉妒的邻居关系。通过不同种类女性关系的塑造,既丰富了故事结构,又让观众看到了女性互助的力量,看到了女性面对困境时的坚韧与勇气。果蔬贩玛丽莎鼓励着迪莉娅的出逃,时常惦念关心着她,恰似迪莉娅阴暗生活中的一抹暖阳,给予她无尽的精神慰藉,这呈现了理想的女性关系的范本——互相信任、互相支撑。而其中最值得探讨的是电影中塑造的“母女”关系。女儿玛塞拉被迫与兄弟们挤在一个房间,渴望求学却被父亲的控制欲和传统婚姻观念压迫,看着被家暴却不反抗的母亲产生了鄙夷“活成你这样我宁愿去死”“为什么不逃走”。同时,她又试图通过嫁入绅士家庭去改变命运,忍受着未婚夫逐渐隐现的暴力,忽视未来公婆对她的贬低……两代女性相似的命运反映了代际间女性处境的延续与抗争的变迁,迪莉娅在自己逐渐觉醒后,也关注到女儿的困境。迪莉娅既悄悄攒钱为女儿筹备嫁妆,又暗中联系美国大兵炸毁准女婿的咖啡馆,用母性本能阻止女儿陷入不当婚姻的旋涡;她又将私房钱转为女儿的学费,用教育阻止女儿陷入代际命运轮回。电影中所描述的母女关系,是在艰难的家庭环境中彼此谅解、相互支持、共同成长的关系,是双方互相启发、追寻更好人生的关系。影片以女儿递给母亲遗失的选票为结尾,这次传递的并非选票,而是对自由的渴望、是改变命运的星火、是对母女之爱的最好诠释。

片尾,迪莉娅穿上红裙涂上口红,完成一场蓄谋已久的昂首奔跑,这次不为爱情,而是为了自由、为了权益奔赴明天。尽管不知道明天会如何,回到家中也许还将面对苦厄的生活、丈夫的暴力,但只要这一刻迪莉娅握紧选票,我们都握紧选票,握紧选择人生与婚姻的权利,一定会有更好的明天。责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:周韬

来源:湖南文联