湖南日报·新湖南客户端 2025-03-31 10:41:09

文丨黄建平

故乡在大山深处,那里有漫山遍野的毛竹。关于竹和笋的记忆朦胧又清晰,常常牵扯我内心深处柔软且温馨的乡愁。

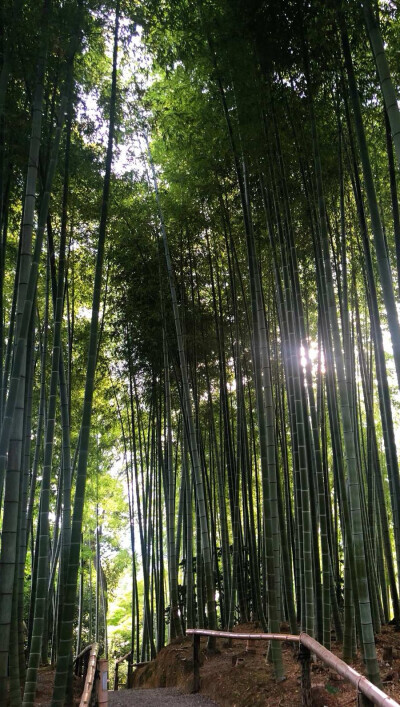

俗话说,五年扎根,一月冲天。说的是竹笋破土前的长期潜伏和积蓄。雨水过后,竹笋就会次第探出青绿的头来,打量这繁华的春天。清明谷雨时节,竹笋开始疯长。若是在月光如水的静谧夜晚,拔节的韵律“滋滋”有声,此起彼伏,那是生命的声音。尔后,一株株新竹披着酱麻的外衣,挺拔阵列,在雾霭升腾中若隐若现,蔚为壮观。盛夏,成片的竹林在阳光下绿油闪亮,清风徐来,起伏如浪,摇曳生辉,飒飒作响。冰雪隆冬,山间冷漠寂静,毛竹顺势披上晶莹剔透的玉衣,岿然不动,抗拒着严寒的拷问。间或,也有“杀身成仁者”以“噼啪”怒吼裂帛长空。

于我而言,竹笋始终是极好的食材。冬笋炒腊肉脆甜可口。及至春天,勤劳能干的母亲则将春笋制成笋干、腌笋、泡笋,单独食用或者作为配菜,别有风味。青黄不接的艰难岁月,竹笋成了山里人家不可或缺的食物。

该是9岁那年春天,我一人在家。表叔来到我家,问:“平伢子,你会做饭不?”我说“会!”他说:“那我中午在你家吃饭,不要煮别的菜,炒个笋子就行了。”于是,我淘米做饭炒笋子。母亲回家后埋怨我说:“你怎么也不炒几个鸡蛋招待表叔?”我倔强的还嘴,表叔说喜欢吃笋子......

小学时,有一次挖到了一只“白额头笋”(生长在松软黄土里的竹笋,色白、质嫩、清甜,味似芦笋,不常有)。母亲说,你把这笋送给老师去吃吧,她是城里人,难得吃到这样的笋子。我扛着笋子来到学校,走到老师门口,红着脸说了声:“老师好,送你一只笋子。”话音未落,把竹笋丢在老师房门口,一溜烟就跑了......

新竹长到六七米高的时候,笋壳就会由下而上渐次脱落,露出其黄绿细嫩的皮肤来。于是,进山捡笋壳也就成了我们一家大小的创收项目。一片一片捡拾,扎成小捆,汇成一担又一担。挑回家,解散、晒干、再打捆,送造纸厂,变成几元几角的现金。母亲常说,赚钱有如针挑土,花钱好比浪淘沙。她有时开心地说,你看,这烧水壶和暖水瓶是我们用笋壳换来的呢!

毛竹初长成,婀娜多姿,柔美中透出一股飒爽英气。这时,父亲会带着兄长们把其中一些砍伐,按传统造纸技术制造毛边纸。又一轮辛苦劳作开始了,伐竹、破竹、浸泡、晒料、剁浆、踩浆、抄纸、榨纸、焙纸......全程一丝不苟,挥汗如雨。

两三年后,毛竹皮肉越来越硬实,枝叶也逐日老练起来。于是,父亲又开始制作各类用具。破竹、破篾、拉丝、编造......扁担、簸箕、竹篓、竹凳、竹床、竹架板……一些自用,一些送人,一些卖钱补贴家用。父亲累了,就坐在竹凳上,默然抽着自种的水烟,喝着母亲酿造的米酒。

父亲干活的时候,我在一旁制作自己的玩具:抽水机、弹弓筒、风车筒,竹水枪......有时择一粗大的竹枝,精心制作一根牧牛的鞭子。

说到牧牛,常想起夏秋之际,和堂兄一起上山放牛。待牛群远去,我和堂兄会在竹林中选择一处平坦的地方,物色一根大小合适的毛竹,爬上去,压弯毛竹,编织一个竹秋千,一人坐在上面,另一人则拉着竹尖一上一下的摇晃,在欢笑声中荡漾着难忘的童年。

高三那年寄宿在校,有天晚上做了一个奇特的梦,泉水自山顶倾泻而下,形成巨大的白色瀑布,往下是一个洞口。沿洞下行,豁然开朗,泉水清澈,绿树成荫,一团团,一簇簇,宛如世外桃源。而在半山腰,很突兀的长出一株遒劲却弯曲的毛竹,开出暗紫状如美人蕉的奇异花朵。梦醒之后,我莫名生出不祥之感。第二天大早,姐夫骑自行车来学校接我,他悲戚地告诉我,父亲昨夜去世了......

有谚云,山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。我着实不明白为何这样对待毛竹。毛竹浑身都是宝,为我们提供经济来源,提供鲜美山珍,年复一年,生生不息,从不依赖于人工的照料。自魏晋以来,竹子被赋予丰富的人文意味。有“竹林七贤”的美谈,有“茂林修竹”的盛况。至于宋朝,苏东坡感慨“宁可食无肉,不可居无竹”。清代,郑板桥则以竹为题,作诗作画,精品纷呈,一时洛阳纸贵。千百年来,竹子不仅是人们生活中普通而重要的元素,更是精神图腾的象征。在我的认知中,竹笋冲破层层障碍破土而生,历经风霜雨打,深深根植于大地,终成伟岸、挺拔的毛竹,是阳光、高尚、勤劳、坚韧、谦虚、奉献的人格象征。

烟雨朦胧的清明时节,穿过郁郁葱葱的竹林,我来到父母及先人的墓前,追念他们的恩情和过往。我想,逝去多年的父母大抵早已融入竹林。在竹林深处,有我深深浅浅的童年足迹,有父母兄姐夜以继日的劳作背影......如今,我已年过半百,而那些老竹和新竹熟悉而亲切,又有些陌生和距离了......

(作者系湘潭市退役军人事务局党组书记、局长)

责编:彭婷

一审:彭婷

二审:颜石敦

三审:白培生

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号