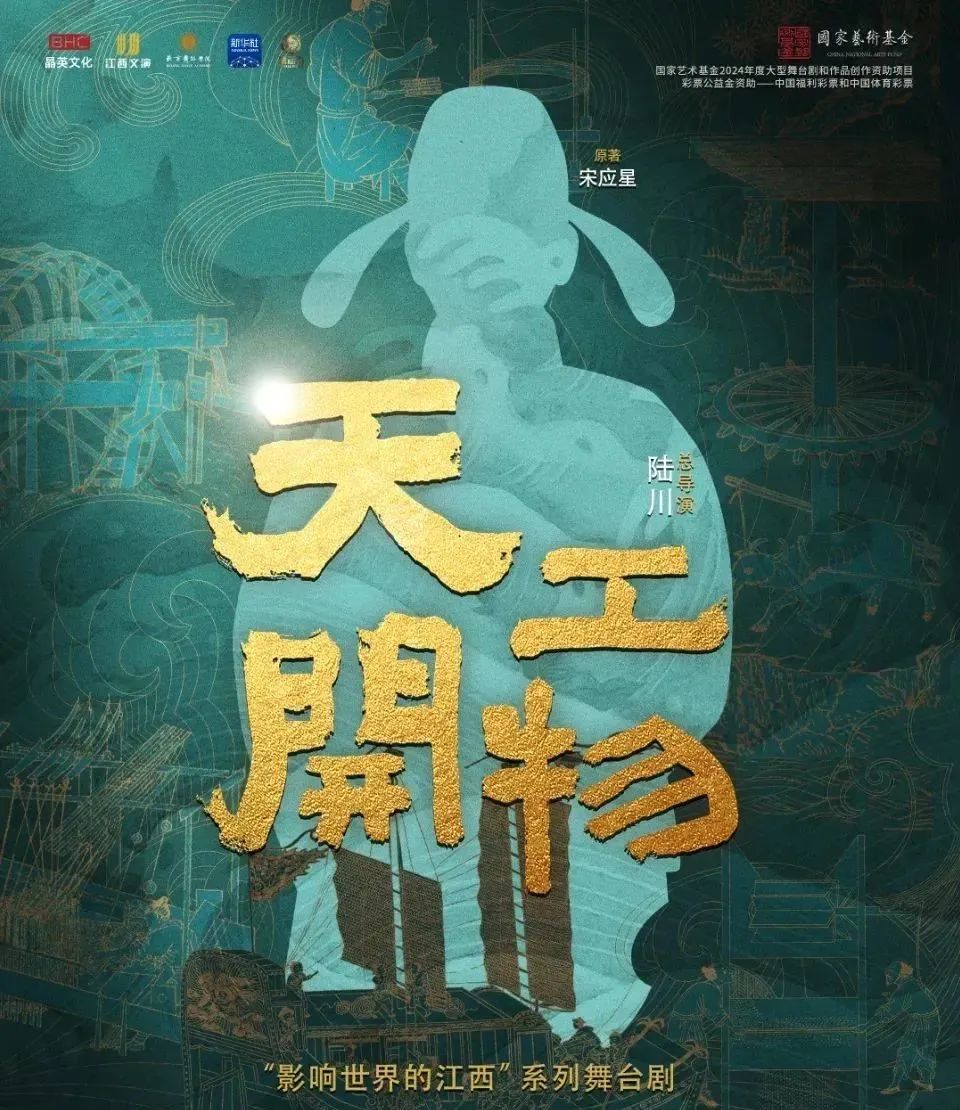

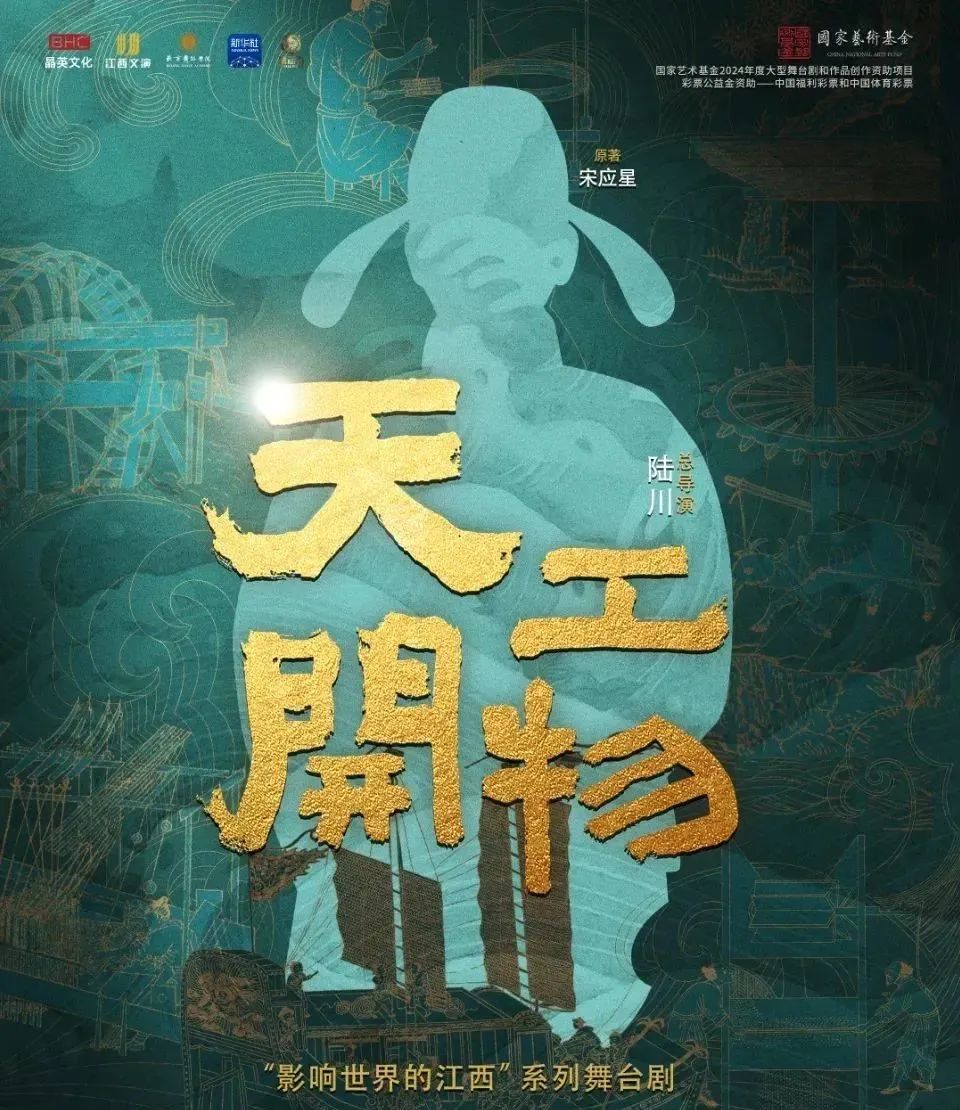

艺评|舞剧《天工开物》:一场跨越时空的科技美学叙事

一场跨越时空的科技美学叙事

文|朱敏

2月21日、22日,舞剧《天工开物》2025全国巡演首站在长沙梅溪湖大剧院拉开帷幕,两场演出座无虚席。这部由电影导演陆川跨界执导的作品,以明代科学家宋应星的传奇人生为主线,通过舞蹈、影像与现代科技结合,让《天工开物》这本百科全书“活”了起来,既重现了明代科技文明辉煌,又以现代视角激活了传统文化生命力。舞剧《开工开物》用舞蹈讲述“大明理工男”宋应星的“硬核”人生。全剧以“赶考”“著书”“山河”等篇章为线索,展现了宋应星科考六次落榜后,潜心研究中国古代科技工艺的经历。《天工开物》是一本记录中国明代中叶以前古代科学技术的百科全书,全书共十八卷,插图123幅,约10万字,记载了130多项生产技术和工具,被达尔文、李约瑟称为“中国17世纪的工艺百科全书”,作者宋应星被誉为“中国的狄德罗”。

然而,宋应星的前半生却困囿于科举,屡战屡败。舞剧的上半场聚焦他的科举经历,却并未停留在“文人失意”的悲情渲染上,而是展现了他从“功名执念”到“科学觉醒”的精神蜕变。导演陆川将电影分镜思维引入舞蹈调度,用特写般的独舞聚焦人物内心,全景式群舞勾勒时代图景。“赶考”篇章中,考生们被网格状发光桌案禁锢,通过身体的折叠与伸展,形成类似电影分镜的视觉效果,既展现科举制度的压抑,也映射现代社会的“内卷”。 当其他考生在“八股文”迷宫中沉沦时,宋应星选择“脱下长衫”,走向田间工坊,用双足丈量大地,以双手记录百工技艺,在黑夜中点亮科学的微光。这种选择不仅是对科举制度的反抗,更是对“实学利民生”的坚定追求。舞者充满力量的腾跃与舒展,传递出挣脱桎梏的生命力,生动诠释了“人生就是旷野,而非轨道”的现代寓意。舞剧《天工开物》通过对明代画卷、建筑、器物、服饰等资料的研究,提炼出“大、巧、简”的美学特征,并将其融入舞台设计。

剧中舞美装置和舞美设计中“巨物”的应用都符合明制美学。舞台布景借鉴明代版画的白描线条,通过错落书页的推移与旋转,将古籍插图转化为动态视觉符号,形成“古籍活化”的视觉奇观。 服装设计灵感来自江西万年出土陶器的花纹,农夫工匠的服装仿佛从明代的田间地头、工坊里走出,充满磅礴的原始生命力。音乐创作上,创作者深入民间,采集打铁、稻浪翻滚、劳动号子等原始声音素材,简朴又传神,让观众仿佛置身于古代劳作场景。 舞台设计以“明制美学”为基底,融入现代极简主义与科技元素。素净的棉麻服饰、泼墨视觉写意呼应明代书画气韵,流动的幕布与电子音效的加入,构建出“古色今声”的融合美学。这种解构与重组,让明代审美基因在现代剧场中焕发新生。舞剧打破传统观演边界,开场前演员化身静态“雕塑”立于舞台,观众走近方觉生机;劳动者扛着农具从观众席走向舞台,模糊了现实与表演的边界。巡演版本还根据观众反馈动态调整内容,形成“常演常新”的有机生命体,使舞台成为传统文化活态传承的实验室。舞剧《天工开物》最颠覆性的突破,在于将科技文献转化为可感知的舞蹈语言。这种“现代视听+古代科技”的结合,不仅激活了古籍的当代价值,更让冷冰冰的技术描述获得了血肉之躯。舞台通过双层纱幕、全息投影等技术,构建出“超现实”的叙事空间。织机化作舞者的骨骼,稻穗演变为流动的韵律,冶铁的火花与编钟的节奏共振。全息投影中的赤脚劳动者踏出震耳欲聋的集体步伐,打铁声效形成立体声场环绕。陶瓷烧制场景中,舞者手持陶坯旋转,投影釉色随动作流动,从青瓷到钧窑的釉变过程被视觉化呈现,虚实之间形成“火淬文明”的隐喻。还有“山河破碎”特效中,地屏裂开深渊,明代版图分崩离析,飘散的书页碎片在空中升腾,带来的震撼的视觉效果与强烈的情绪感染力。尽管舞剧在视觉呈现上极具创新,但某些场景的投影运用稍显繁复,存在“技术淹没艺术”的风险。如何在视觉震撼与精神深度之间找到平衡点?《天工开物》的价值或许正在于这种探索本身。它用不完美的实验,为舞剧创新打开了更多可能性。 舞剧《天工开物》并未局限于宋应星的个人传奇,而是通过不同篇章的叙事,编织出一部中华科技文明的史诗。在“著书”章节,舞台化作流动的百科全书,演员们以身体构建文字与插图,将123项生产技术转化为舞蹈语法。通过劳动群像的塑造,强调“人民是历史的真正主角”,激发观众对中华科技基因的认同与自豪。 剧终时,书页构成的巨轮起航,是《天工开物》对世界文明贡献的象征;而宋应星“贵五谷而贱金玉”的务实精神,则与当代科技报国情怀相连。这种叙事策略打破了线性时间观,让科技精神在四百年时空中自由流动,形成“以古鉴今,以今证古”的思想闭环。 当书页巨轮驶向世界,我们看到的不仅是历史的回响,更是古老文明在当代舞台上的美学觉醒。当观众为“天工男团”的滞空舞姿震撼落泪时,他们真正共鸣的,并非单纯的视觉奇观,而是潜藏于血脉中的科技基因与“天工开物,永不止步”的文化自信。“此书于功名进取毫不相关也”,哥哥宋应昇曾经看不上这本闲书,生命行将结束时却殷殷嘱托:“长庚,守好你的书。只要书在,我们就在,我们的文明就会一直在。”当劳动者们大声喊出:“此书与我们相关也!”他们的爱戴与感激是对宋应星辛勤付出的最好馈赠。是啊,真正的典籍,从来都镌刻在人民的骨血中。而宋应星作为一名科学家,那种超越功名、扎根民间、以实学利民生的觉醒与担当,也许正是舞剧想带给每位迷茫而努力之人的灵魂力量。责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:周韬

来源:湖南文联