2024-12-21 15:28:28

王汝福 刘苗

从辍学到与不良少年混迹社会再到犯案,小波(化名)曾让远在他乡打工的父母深感失望。经过衡阳市第十中学的矫治教育,小波对自己的过往有了深刻反思,想学习的愿望变得越来越强烈,父母也不断感受到了孩子的蜕变。

“作为一所专门学校,衡阳市第十中学以爱心感化、法治净化、环境优化开展矫治教育,尽最大努力挽救那些有着严重不良行为的未成年人,帮助他们回归正道。”分管教育的副市长谢宏来校督查工作时强调。学校自今年9月开学以来,已经招收了62名学生。如今,矫治时长为3个月的学生即将结业,他们将带着对未来的憧憬站上新的起点,在阳光之下重启新的人生。

爱心感化

将错误转化为成长阶梯

一些有着严重不良行为的未成年人,家里管不住、学校管不好、公安管不着、法院判不了,有的陷入“抓了放、放了抓”的恶性循环。衡阳市第十中学正是为解决这一教育现实难题应运而生,让教育、矫治问题青少年有了专门的学校。这里,承载着许多迷途少年的希望与未来,通过专业化的矫治教育,让他们重新找回自信,学会感恩与责任。

“你在学校的最大体会是什么?”面对老师的提问,小微(化名)回答说:“通过老师们的帮助,我重新认识了自己,知道了自己过去所犯的错误,重拾了对未来的信心。同时,我认识到,一直以来困住自己的并不是学校,而是自己。我已经和妈妈说好了,从这里出去以后,我要回到学校继续读书。”

年仅14岁的小微是该校的第一批学生,因为父母忙于工作,疏于日常管教,在初二的时候产生厌学情绪,辍学在家。后因结识了一些社会上的不良“朋友”,多次参与打架斗殴,通过公安、教育等有关部门的评估及建议,小微被送到衡阳市专门学校进行矫治教育,经过两个多月的学习教育,目前小微已经达到了离校的基本条件。

小微的转变只是衡阳市第十中学众多成功案例中的一个。在这里,每个学生既有着让人唏嘘的过去,也有着充满希望的转变。

每一个问题孩子,背后一定有让人深思的家庭原因。衡阳市第十中学的第一批学生中,多数或因父母离异,或父母在外打工,有的甚至是事实孤儿,长期疏于管教,没有得到正确的引导和教育,导致他们失管、失学、失足,最后走上违法犯罪的道路。

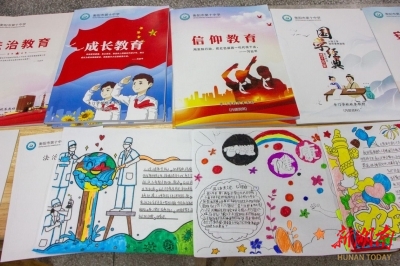

学生作品与教育书籍。

学生作品与教育书籍。

衡阳市第十中学十分注重用爱心去感化每一个学生,营造充满温情与包容的学习环境。在这里,没有所谓的特殊或异类,每一位学生都被平等地当作正常孩子来看待,他们的个性、兴趣和潜能被细心地发现和珍视。学校不仅传授知识,更注重塑造孩子们健全的人格,通过一系列精心设计的活动和课程,让每一个学生都能感受到来自社会大家庭的温暖和关爱,在爱与理解中成长。

“先从情感上接纳孩子的情绪,站在孩子的角度去理解,当作自己的孩子去关爱,再从事实出发讲道理,循循善诱让孩子说出自己的意愿并改变做法。”胡后昌老师有着丰富的班主任工作经验,对于矫治这些问题孩子颇有心得。他说,这些学生大多缺少家庭关爱,他们渴望得到认可,在乎别人的眼光。因此,在教学过程中,衡阳市第十中学的老师们始终站在孩子的角度,用爱心去倾听,用理解去接纳,用耐心去引导,将孩子的错误与失败转化为成长的阶梯。

“非常感谢这里的老师,他们非常关心我,晚上还给我们盖被子。有一次,我因为身体不舒服,老师陪伴我到凌晨3点,让我感受到了从未有过的关心。”提到老师们的关怀,小微流下了感动的泪水。小微说:“我现在只是暂时走错了路,不代表以后的路也是错的。在老师们的帮助下,我要重新做一个对社会有用的人。”

法治净化

法治种子生根开花

今年重阳节,衡阳市第十中学用给家长写一封信或打一个亲情电话的方式对学生进行感恩教育,学生们积极参与,有的在信纸上倾注了自己的真挚情感,用文字记录下与家人的温馨瞬间,表达了对父母养育之恩的深深谢意;有的则拨通了家长的电话,一句句“我爱你”“谢谢你们”的话语,让电话那头的家人感动不已。

爱是接纳,是让孩子们认同并接受专业化的矫治教育。但这些孩子毕竟犯过错误,有些甚至还是涉及严重刑事案件的未成年人,如何让他们深刻认识错误并作出改变,才是矫治教育的核心。

小林(化名)曾是一个消极、迷惘的孩子。初二辍学后,与不良少年混迹社会,过着夜不归宿的生活,且涉及一起刑事案件。刚到学校时,小林也觉得自己无所谓,除了吃饭就是睡觉,参加活动也不积极。然而,在这片看似陌生的地方,却有一群人用耐心与爱心,悄然播撒着希望的种子。老师、教官们用温暖的目光注视着他,经常找小林谈心,讲述人生哲理,唤醒他内心深处那份被遗忘的纯真与渴望。

在这里学习期间,小林每天早上站军姿,晚上看《新闻联播》,看《今日说法》,写成长日记。在成长日记里,她记录下自己在学校的所见所闻、所思所感。这份坚持,让她学会了自我反思与成长,逐渐找回了方向与希望。她说,无论曾经多么迷惘与消极,只要愿意改变,总有一束光会照亮前行的路。

衡阳市第十中学将法治教育置于教育工作的首要位置,在日常教学中融入丰富的法治教育内容,还通过举办专题讲座、模拟法庭、法律知识竞赛等多种形式的活动,让学生在实践中学习和体验法治精神,树立法治观念、培养法律素养。

为了塑造学生健全的道德观念、正面的价值取向以及坚实的法治意识,学校在课程规划上巧妙融合了全面性与独特性的双重优势,精心设计了涵盖法治教育、心理健康教育、劳动实践、品德养成、生命健康教育以及行为矫正等多维度的课程体系。此外,该校开设舞蹈、音乐、美术、书法等多样化的兴趣小组活动,全方位激发学生的潜能,培育其良好的道德情操、价值观及行为习惯。

在此基础上,学校建立了一套科学严谨的学生评估体系,邀请专业领域的专家,依据学生的身体健康状况与学业表现,进行深度分析与个性化评估,从行为矫正、心理调适等多个层面,为每个学生量身定制教育矫治方案,以个性化、精准化的教育干预措施,帮助那些在成长道路上暂时偏离正轨的孩子们重新找到前行的方向。

环境优化

正向带动感染每个学生

生命是一树花开,或安静或热烈。有些“花朵”会在迟来的花期绽放,这就需要我们慢下来、静下来,听花开的声音。“帮助花朵重新绽放,将光播撒到孩子们的心田,这就是专门教育的意义。”张春霞老师谈起自己班上的学生紫苏(化名)时,满是感慨。

年仅14岁的紫苏,因一时的懵懂无知,触碰了法律红线。在家人和派出所民警送她来学校时,她极不情愿,内心的焦灼使她想尽办法想要离开学校。有一次,她借口上厕所,疯狂地朝墙面撞去,想用这种自残自伤的行为赢得外出机会。女干警早就洞察到紫苏的心思,提前一步拦住她的双臂将她控制住。后来,在女干警和女教官的安慰下,紫苏的情绪才平稳下来。

在一次次的深入谈心后,紫苏开始逐渐认识到自己的错误。慢慢地,她学会了用更加成熟与理性的眼光去看待自己的行为。自那以后,紫苏仿佛脱胎换骨,在学校里的表现越来越好,再也没有出现过任何过激行为。两个多月的时间里,她背诵法律常识通关、古诗词过级,课桌舞、队列队形展示等都表现优秀。前不久,她还被评为学习标兵,成了同学们学习的榜样。如今的紫苏,脸上总是挂着灿烂的笑容。

这种“向上向善”的改变不只在紫苏身上发生,它营造了一种正向带动的氛围,交叉感染着这里的每一个学生。

在衡阳市第十中学校园里,每一个角落都洋溢着积极向上的气息。从教室到操场,从图书馆到活动室,每一处都是培养学生正面价值观的舞台。学校精心设计校园环境,悬挂励志标语、展示优秀人物事迹、设立荣誉墙等,让学生在日常的学习和生活中,时刻感受到正面的激励与引导。学校十分注重通过多样化的活动和课程,搭建起学生与正能量人物、鼓舞人心事件之间的桥梁。从观看社会楷模、行业精英分享成功经验,再到开展丰富多彩的社团活动,这些都在让学生近距离接触积极向上的力量,在他们心中种下善良、勇敢、坚持的种子。

“通过接触那些充满正能量的人物、经历那些鼓舞人心的事件,以及学习那些积极向上的知识,学生能够逐渐构建起一个更加健康、积极的世界观和价值观。这样会让他们在人生的道路上更加自信、坚定地前行。”衡阳市第十中学校长周秀珍说。

今年国庆节期间,学校开展了朗诵爱国诗歌比赛、爱国手抄报比赛、手工制作爱心红旗、爱国诗歌仿写、撰写《开国大典》观后感、歌声颂祖国、爱国知识竞答比赛等活动,在“比学赶超”中,爱国主义情怀在他们心中生根发芽。

“有过不知者蔽,迷而不返者惑。”衡阳市第十中学党支部书记廖荣辉说,矫治教育就是针对犯错的孩子,通过教育手段来帮助他们认识错误、改正行为、重回正轨。学校将在教育教学内容、矫治手段等方面继续探索创新,打造矫治教育的优秀范本,努力让每一个迷途的孩子都能在这里重回正途。

责编:李迅

一审:李迅

二审:陈佳婧

三审:戴志杰

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号