黄京 刘镇东 湖南日报 2024-10-26 18:01:12

湖南日报10月26日讯(全媒体记者 黄京 刘镇东 通讯员 陈新苗 黄思嘉)长沙天心区学院街,是毗邻长沙最繁华的黄兴南路步行街的一条小街。赫赫有名的长郡中学,便坐落在这条街上。

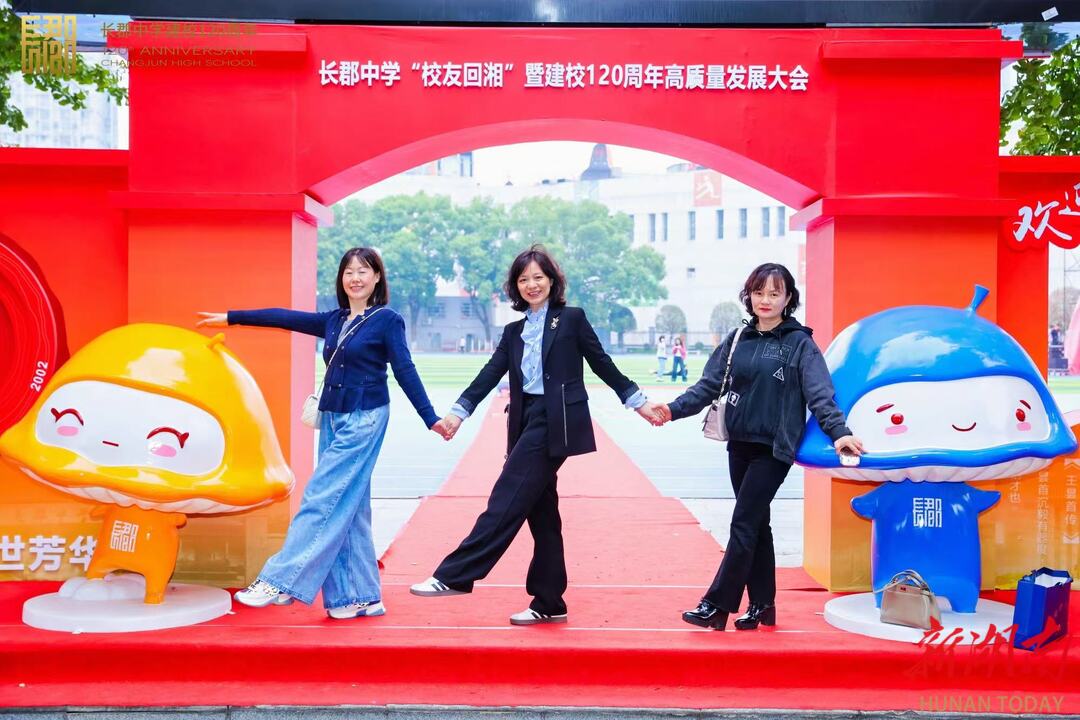

今天的学院街格外热闹,近万名长郡人纷纷回家,为了一个共同的目的——为母校庆生。从1904到2024,120岁的长郡中学以“朴实沉毅”为校训陶铸群英,为新中国培养了9万多名优秀人才。

【校园现场】

数百张毕业照,满满的怀念

校园里彩旗飘扬,到处洋溢着喜庆的气氛。而踏入校门的那一刻,长郡百廿的岁月便徐徐铺展开来:1904年,长沙府中学堂;1912年,湖南长郡公立学校;1914年,湖南省第一联合县立中学;1917年,长郡公学……从1904年到2024年,“朴实沉毅”的精神在长郡人的故事里薪火相传,生生不息。

校友们当然是母校永远的“主角”。在校园的每一处标志性地点前,都有人驻足拍照,以作纪念。还有不少校友找寻到教室里追溯往昔的青涩时光,再次体验校园生活的美好,每个人的脸上都绽放着幸福的笑容。

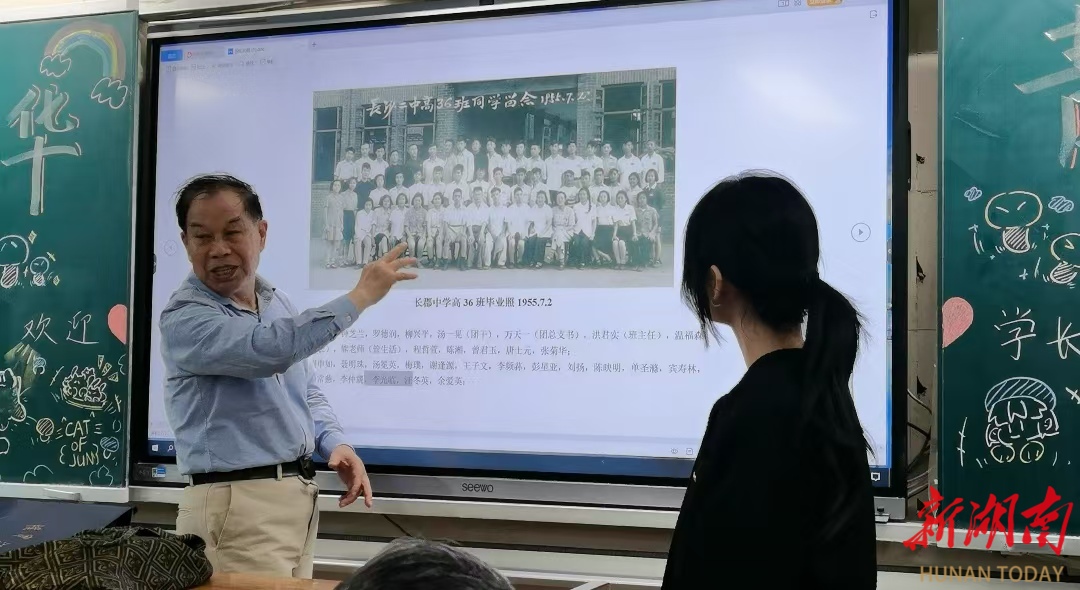

而最让人怀念与动容的场景,无疑是校园中陈列的那数百张毕业照。从1904年学校初创时模糊不清的黑白影像,演变到后来色彩斑斓的照片。这跨越120年的岁月变迁,都被凝聚在这些照片里,默默地等待着校友们的探寻与回味。

【校友故事】

越来越难聚齐,写下《回忆长郡》诗篇

“怎能忘记长郡的老师,用知识和精神搭就坚实的肩膀,我们踏着如此神圣的阶梯,迈向生活和新的课堂……”在2423班联谊教室中,1955届校友严铭卿如今已是耄耋之年,他和昔日同窗好友再次踏入郡园,激动不已。为纪念过往时光,他写下《回忆长郡》诗篇,将老师、同学姓名融入其中,朗诵声情并茂,似乎又回到69年前的中学时光。

“能聚在一起不容易,我们现在这些校友年龄基本都快90岁了,能来的人越来越少了。”严铭卿告诉记者,当时他们一个教室里有四个班,2005年毕业50周年、2014年回来了,再到现在,能聚在一起的人一次比一次少,每一次来都很珍惜。

“三进长郡”,家族三代都是长郡人

“井里的蛤蟆井里好,时隔十年,再一次回到长郡,我依然激动万分。”1960届校友董彬武用一句俗语表达了他对母校的怀念。他手拄拐杖,步履蹒跚却神采奕奕地走进阔别已久的母校。为参加校庆,他调整行程,提前一个月从美国洛杉矶回到家乡。

“舅舅、侄子、侄女,我的太太和我,我们三代都在长郡读书,对于长郡,我们家族都有着特殊的感情。”董彬武说,这么多年来他从未忘记母校,校庆100周年、110周年以及现在的120周年,连续三年校庆,他都坚持到场。在董彬武的记忆中,曾经的教室四面透风,窗户没有玻璃,望着如今崭新的教学楼,看着新一代的长郡学生,他倍感欣慰。

他自称“三进长郡”。读小学时,翻过高高长郡高高的院墙,与朋友在学校玩捉迷藏;初中时考入长郡中学分部(长沙市第十六中学);高中时进入本部就读。参加舞蹈表演、观看话剧表演、半夜出去钓鱼、与体操队队友一起夺冠……曾经那些时光似乎历历在目。“我们班有40余人,今天到场的只有14人。”随着光阴流逝,同学间渐渐断联,董彬武对此表示遗憾。

师徒皆院士,共铸科研辉煌

“在这里,我不仅收获了知识的滋养,更得到了人格的塑造、智慧的启迪和理想的点燃。”中国科学院院士陈大可是长郡1975届校友,他分享一段关于两代长郡人的师生缘。苏纪兰院士,是他学术生涯中的重要导师,也是一位同样毕业于长郡的杰出校友,其深厚的学术造诣、严谨的科研态度和无私的奉献精神,深深地影响了他,40年前也是苏老师一手将他送去美国深造。

2006年,苏纪兰打电话邀他回国,创建卫星海洋环境动力学国家重点实验室。面对这份来自恩师和故土的召唤与使命,陈大可毫不犹豫地选择了回国。这些年来,他为推动我国海洋学科的发展、提升中国海洋研究的国际地位做出了应有的贡献。

捐赠国内首家模拟飞行馆,助推学弟学妹展翅腾飞

为献礼母校120周年华诞,10月24日,深圳市九重元科技有限公司董事长、长郡中学2000届校友张进和罗彬,为母校捐赠模拟飞行体验馆。据了解,馆内未来之翼六轴动力实时环境飞行模拟器由深圳九重元科技有限公司自主研发,单台设备价值120万元,这是国内首家可体验实时环境、多机通用、真实体感的模拟飞行体验中心。

张进表示,“能将我们自研的实时环境多机通用模拟飞行器捐赠给学校,搭建国内第一家校内模拟飞行体验馆,协助学校开设基础飞行训练与科普课程,非常荣幸。希望能为学弟学妹们在青春时期便埋下飞行的种子,助推湖湘子弟展翅腾飞。”同时,该项目也将纳入长郡中学拓展课程,是学校在教育创新和科普推广领域的重要举措。

【教学成果】

120年培养9万余名优秀人才

1904年,时任晚清长沙知府颜钟骥抱着“教育救国”之信念,以“精英教育”为理念,以“为湘育英”为目标,在长沙首倡新学,设立了长郡中学前身——长沙府中学堂,这也是长沙首所官办中学。自此以来,其一直致力于“为湘育英”,走出了一批院士和著名学者等拔尖创新人才。

长郡中学党委书记翁光龙介绍,120年来,长郡中学以“朴实沉毅”为校训陶铸群英,为新中国培养了9万多名优秀人才,造就了徐特立、李维汉、陈子展、周世钊等一代名师,孕育了李立三、罗章龙、任弼时、李富春、肖劲光、陈赓、曾三等11位老一辈无产阶级革命家和彭公达、郭亮、刘畴西等48位革命烈士,走出了张孝骞、沈其震等14位院士和美学家蔡仪、音乐家吕骥、歌唱家张也、陈小朵等文学艺术界学者名家,他们在各个领域如群星般闪耀,以个人智慧为国家经济社会发展作出了贡献。他们有的人积极融入创新浪潮,努力成为引领高质量发展的奋斗者;有的人厚植家国情怀,努力成为服务强国建设的先行者。

长郡中学先后荣获首届“全国文明校园”“全国先进基层党组织”等20多项国家级综合荣誉,学校拔尖创新人才成果丰硕,五大学科奥赛中1300余人次获国赛一等奖,137人入选国家集训队,斩获14枚国际奥赛金牌、2枚银牌以及4枚亚洲金牌。自2001年起,长郡中学通过托管、捆绑发展等方式,已发展成为拥有50余所成员校的基础教育集团,学校的优质教育资源通过郡学教育辐射全国300余所远端学校,每年惠及近百万学子。

新时代的长郡中学,正在积极构建起“三阶五维”未来型拔尖创新人才早期成长范式。所谓“三阶”即学生全面发展、差异发展和卓越发展三个阶段;“五维”是指衡量学生创新量能的文化自信、责任自主、智慧实践、深度学习和创新驱动五个维度。学校将紧扣为党育人、为国育才的时代要求,锚定拔尖创新人才早期培育,坚持“不让学生输在终点线上”的理念,培育“爱生活、善求知、忧天下、有作为”的一代新人。

责编:刘镇东

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号