湖南日报·新湖南客户端 2024-09-02 13:00:49

文丨文彬

澧水大桥。

澧水大桥。

故乡是一帧依山傍水、水天相接的画卷,她东临澧水之清波,西接洞庭之浩渺,傍澧水滨洞庭,南望嘉山之巍峨……

故乡是一座妥妥的水滨小城,南有沅水,北近长江,西北道水、涔水、澹水回绕,更有八条支流与澧水相汇于此,因津兴市,故名津市。

故乡是一颗熠熠闪耀的明珠,镶嵌在广袤富饶的澧阳平原。悠悠澧水自西南而来,润物细无声,滋养着这片土地,滋养着小城津市……

在澧水河边长大的我们,成长过程自然沉浸澧水之韵。年幼时,我们少不了在澧水河游泳、嬉戏打闹、抓鱼摸虾、在岩石缝里掏小螃蟹,拢个小柴火堆,烧烤着吃。我喜欢把抓来的小鱼养在瓶子里,向往它们能长大……

年龄稍大点,我们就在澧水河边讨生活了。暑假,小学四年级七八个女同学相邀,一根扁担、一对撮箕在运煤船上起煤。约有一吨煤堆满船舱,从早到晚不停地挑,口渴了,我就喝一口带煤尘的澧水。冬天,我和哥哥在澧水河边挑土,一立方土赚8角钱。河风刺骨,手裂开口子,双脚冻得失去知觉,即冷又饿,直到天黑,一方土怎么都挑不完。

澧阳平原是天下熟知的鱼米之乡,津澧地区粮棉油富庶有余,还盛产藠头和凤尾菜。每年小渡口干菜场都需腌制大量藠头和凤尾菜,出口日本、新加坡等东亚市场,赚取外汇。记得有一次,小城的夜色尚未褪尽,我和小闺蜜一彬带上剪刀,兴冲冲赶往小渡口干菜场,加入抢藠头的人群。我们年纪小,只抢到较少的带须藠头,掐头去尾,半天我才剪了3斤藠头。忙碌一上午,只赚到1角钱,但1角钱可以买三根冰棍!干菜场的腌菜缸很高,我个子小,只能趴在缸沿上清洗凤尾菜,刺鼻的盐水呛得眼泪鼻涕一把,稍不留神就会掉进菜缸里,不淹死也会腌咸。那个年代,因家境囧迫,孩子们假期基本都忙着打零工,诸如锤砖渣、分拣猪毛、补麻袋、切蚕豆、粘信封、插鞭炮、绞袜子等,以贴补家用,澧水见证了我们成长的艰辛!

初二的那个寒假,我寻得一份高薪零工,从洞庭机械厂运土至澧水河边,8角钱一车土。因我瘦弱,无力独立完成,就邀上我班大个子汪正清,两人一台铁斗车,她拖我推。那个寒假,我俩赚了42元钱,一笔巨款啊,我如数上交给爸爸21元,为家里添置肉鱼等年货,那年,家里的年也丰盛了许多。这也是我少年时代最后一份零工,国家恢复高考后,上高中的我要全心读书了,梦中的远方正在召唤。

澧水干流横贯小城全域,将小城南北切割,河岸长达76千米,北岸为商业文化生活区,南岸主要是工业区。南岸云集数十家轻重工厂,小城也曾被誉为湘鄂边际工业重镇。南北两岸隔澧水相望,仅凭渡轮运送南来北往的人流。小学和初中阶段,我的活动仅限于北岸城区,几乎不乘船,高中就读于南岸的津市一中,得每天隔河渡水了。清晨,我随上班、上学的人流自北岸乘渡轮离岸,傍晚,随下班、放学的人流自南岸北归。

无论寒暑,我虽被人流裹挟着上下船,但我总会第一时间冲向船头,领略渡轮如巨臂挥毫,在宽阔的澧水河面上,酣畅淋漓、快速划下一个“之”字,然后减速,缓缓抵达彼岸……春来秋去,渡轮与澧水长相伴,一趟又一趟、日复一日,我也在渡轮南渡北归的复始中度过了自己的高中时光。对于小城人而言,渡轮满载的是他们的生计与未来,直到上世纪80年代,“一桥飞架南北,天堑变通途’,昔日渡轮“网红”才淡出小城的视野,但她早已铭记在懵懂少年的心中。多少次漫步于澧水桥,我会下意识寻觅渡轮的踪影,寻觅年少的自己,但见百舸争流,澧水悠然,永无停歇……

当年小城最大的烦恼莫过于水患,每年雨季,洪水泛滥,城区沦为水乡泽国。抗洪抢险是大人们每年的功课,孩子们则不然,洪水上街没过膝盖时,正是我们最快乐的时光。大家划着自家木(脚)盆,穿街走巷玩得不亦乐乎,水淹家园这档子大事我们小小的心哪里装得下,让大人们去费神吧! 一楼的家每年必被水淹,年年需要搬家避灾。

毕竟洪水给小城造成巨大损失,上世纪七十年代,政府决定沿澧水北岸修筑防洪大堤,小城居民纷纷奔赴澧水南岸的皇姑山,采集石头,送往工地。周末,哥哥和我随舅外婆也上山采石,我们辛劳一天,直到拉着板车满载而归。1973年10月防洪大堤破土动工,市区段由水泥预制块筑成,层层堆叠,能经受百年一遇的特大洪水袭击。1974年8月,一座顶高43.8米,堤长4450米,防洪能力42.5米的大堤在北岸庄严竣工。筑堤如此神速,仅用10个月时间,足见小城防范水患之心切。自此澧水被牢牢锁定在北岸城区以外,人们的生活与工作终得免于洪水侵扰。

随后大堤成为小城的打卡地,雨季时,人们登堤远眺,奔流而下的洪水裹挟着泥沙,摧枯拉朽,一路碾压,气势磅礴,唯见岿然矗立于汪洋之中的皇姑山身影!50多年过去了,大堤始终坚守自己对小城的承诺,如巨龙安卧于北岸,津市城区得以岁月静好!

故乡的夏天既长又热, 那时没有空调和电扇,房子里酷热难耐,夏夜,各家都搬出竹床在操场纳凉。我们数着星星,听着鬼故事,直到半夜才进屋睡觉。1976年的暑假我毕生难忘,唐山大地震震惊了全国,一方有难、八方支援,相距万里地的津市城也积极响应,据悉当年津市中医院年轻的丁亚丽护士就曾被派往唐山救灾。也就在那年暑假,津市竟然也闹了一场地震。有一天半夜,我突然被床头柜一阵推搡弄醒,迷迷糊糊中,就听走廊有人叫“地震了”,于是家家户户迅速逃往学校操场,个个惊悚不已。我实感困惑,唐山离我们山高水遥,两地却像约好似的前后脚发生地震!好在只是一场小震,并未造成伤亡损毁。那年,整个津市风声鹤唳,城里贴满了地震预警提示的各类广告,诸如蚂蚁、老鼠、飞鸟之类异常反应信号。学校操场建满了窝棚,每家都安放竹床 ,准备随时入住。窝棚一直保留至隆冬,操场满是皑皑白雪覆盖的棚顶。这也是我平生唯一一次亲历地震。

津城虽小,当时人口不足10万,但她的饮食却颇具特色,享誉省内外。在水运发达的往昔,津市曾是澧水流域最大的物资集散地,雅称九澧之门户,十三省移民融合于小城,天南地北的习俗和风味都得以生根发芽。牛肉粉即是南北风味勾兑的典范,它是北方回民牛肉料理与南方稻米的深度演绎,小城人心目中的那碗牛肉粉,蕴含着津城的魂,它盛下了澧水的柔情和九澧大地的热辣,无论你走多远,飞多高,都会魂牵梦绕。我自幼体弱,头疼脑热是常事,但无需吃药,只要呼呼啦啦嗦下一碗粉,出一身大汗,就生龙活虎了。那时家里不宽裕,我只能吃一碗9分钱光头粉(无牛肉,仅有汤)。

身处异乡的津市人,对牛肉粉的眷念更夸张,几近疯狂,我有同学假期自北京返乡,下车伊始,先进粉館,饱餐一顿,然后才扛行李回家。我每每回乡,第一顿也必是刘聋子的炖粉,即锅架在小炉上,在翻滚香辣的牛肉汤锅里一拨接一拨放米粉,一碗接一碗吃!接下来才是油糍、面窝、锅贴、和面饺饵、汤包、富油包子,总之,吃遍所有!即使我因故不能回乡,那也得由家人冷冻打包,快递至广州,除自己吃外,多是送与友人分享。

小城著名的望江楼是九澧一带的顶级茶餐館,三鲜面、肉包、汤包、锅贴、蒸饺名扬澧阳平原,我嘴馋,总能找到机会饱口福。记得8岁生日那天,舅外婆正巧在望江楼后门做工(修后门),我尾随其后,吵着要吃三鲜面,舅外婆拗不过我,只得花3角2分给我买了一碗,而她的日薪只有1元2角。那碗面真香啊,面条上堆满了猪肝、素肉、墨鱼丝,面汤鲜香无比,它是我儿时收到的唯一一份生日礼物!

俯瞰澧水的望江楼。

俯瞰澧水的望江楼。

在那个匮乏的年代,孩童天天盼过年,只有年夜饭才能吃上鸡鸭鱼肉...只有过年才能吃到花生瓜子.....只有过年才能穿新衣服...只有过年才有压岁钱....,过年真是童年最高的诉求!

小城的年自冬月拉开序幕,家家晾晒腊肉、腊鱼、香肠,随之年味渐渐变浓。从我记事开始,家里的年货都是我采办,小小的我揣着全家的户口粮食本,麻溜地跑去副食品公司排队。当年每人计划供应半斤花生、二两木耳、三两粉丝、三两红枣,其实不论多少,我都开心,盼了一年,终于可以打打牙祭了。接下来,爸爸架起柴火灶,撸起袖子炒花生瓜子,这个时候我会一直守在灶边,一边添柴一边装盘,为的是近水楼台先解馋啊。那段时间,我的嘴就没闲着。趁着天晴,家里会蒸上糯米打糍粑,一家人围着缸,抡起大棒捣碎糯米,几十个糯米团子呼啦啦就出晒了。大雪天,家人们围着炭火烤糍粑,边吃边聊,暖融融的。舅外婆年事虽高,但每年的大钵甜酒都出自老人之手,糯米配酒药的比例是技术关键,只有她老人家得心应手,热甜酒配上散花鸡蛋美味又养颜。

忙乎约一月后,腊月三十步入年的高潮,家家户户开始操办年夜饭了。所谓年饭,就是一年最馋人的一顿饭。津城每家年饭的菜式少不了八大碗:清炖鸡汤、红烧大鲤鱼、蒸扣肉、香肠、熬莲藕、牛肉钵子、炸腊鱼、炒腊肉,可惜,我没口福,盼了一年的美味,上桌却没了胃口。此前的花生瓜子吃多了,胃硬如石,只能喝“神曲”化解。满桌佳肴,我就这样错过了,唉,错过这顿,要待来年了!

小学课外活动主要是学工和学农,“五.七”指示倡导学生与工农同吃同住同劳动。我当时被派往津市橡胶厂,工种是裁剪橡胶布条,师傅挺喜欢我,她还送给我一个小本本留作纪念。春播秋收,学农是春天除田草;秋天摘棉花,拾稻穗。我最害怕下田除草,早春水稻刚出苗,田里的野草疯长,我们赤脚下田,弯腰用手连根铲除田草,稻田冷水刺骨,还得提防水蛭缠腿,步步惊心!深感农民之不易,盘中粒粒皆辛苦。我和陈艳同住一户,有天晚上被床下的骚动声吵醒,我俩吓得抱成一团,待到天明,查看床下的状况,吓了一跳,原来房间与猪圈相通,晚上猪邻居来我们床下溜达了一趟!当然,集体吃农家饭倒是件乐事,每天是两大盘素菜,每餐必有一盘炒青椒,大家围坐在地上吃,柴火烧出来的大锅米饭香得很,虽然每人上交贰两粮票,但我们饭量比平时大,饭后每人还手拿一块锅巴当零食!

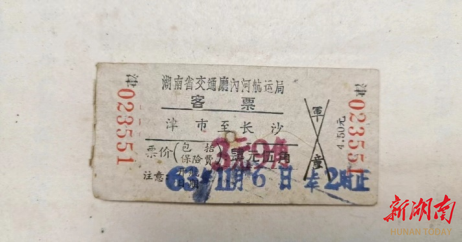

那个年代,小城人去往省城,乘坐长沙班轮,当时票价3元8毛。班轮凌晨2点多启航,顺澧水而下,披星戴月,驶入沉睡中的洞庭湖。夏夜,洞庭明月悬于星空、卧于湖面,月色下湖面波光粼粼、月波逐流……待到晨曦,八百里洞庭才徐徐展露出朦胧浩瀚的轮廓,她衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯…..

故乡是这条航线的起点,班轮沿途会停靠安乡、茅草街、汉寿、常德、柳林嘴、益阳等站点,接纳沿线商贾游人,航行30多小时后,班轮游出洞庭,驶入湘江,抵达它的终点——省城长沙。

船票。

船票。

津城少年随长沙班轮下澧水,入洞庭,出湘江,作别宁静的湘北小城,离开承载儿时梦想、快乐及困惑的家乡,怯生生走进陌生的他乡…..

正可谓养育我们的故乡,成就我们的他乡,愿出走大半生,归来是少年!

光阴荏苒,五十多年过去了, 那艘一批又一批载走懵懂少年的长沙班轮,永远停靠在澧水岸边,徜徉在少年的记忆深处,也萦绕在游子无尽的乡愁里....

澧水河,我们的母亲河、记忆河、乡愁河....她永远流淌在小城人生命的长洋里 ,生生不息!

而今,我能想到的最浪漫的事,就是乘坐那艘长沙班轮,重游洞庭湖,从旭日初升至皓月当空.....静观她白帆千张、渔舟唱晚;静观她潮起潮落,云卷云舒……

责编:廖慧文

一审:廖慧文

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号