新湖南客户端 2024-06-30 18:53:50

文图|骆志平

晋祠居山西太原悬翁山下,因晋水而得名,为唐叔虞后裔祭祀先祖所建。西周风月,至少已有3000年。那棵年龄最大的周柏,和祠堂年岁一样大。早在秦汉时,脸上就长出了皱纹。清代时,打起了盹,身子一歪,倒向了圣母殿,若不是旁边那株年轻的周柏反应快,一下托住了它的肩,估计圣母殿的圣母都要受惊吓。就这么靠在那,再也没有挪动过身子,一副头陀禅眠相,若有人给其搭上一件红袈裟,说不定悬瓮山下便可传来木鱼声。

有人说,只有唐人的榫卯,才能托得起西周的檐梁,可西周的风月,在天边悬了那么久,还是那么的悠然,好像朝歌的更替,只是悬瓮山下的歌声。在这里,周柏唐槐翘首相望,成为了好朋友,唐叔虞贵为祠堂主人,却远离主殿,偏隅一角,毫无怨言。还有许多狼烟四起的厮杀,都化作了谦恭有礼的楼阁,各展檐角,揖让相迎,一派祥和。

叠加的文脉,各存向往,一旦放下朝堂的玉玺,就呈现出天下大同的气象。逝去的皆为古人,赓续的同为血脉,是非恩怨,谁人理得清。姜太公垂钓晋水,辅佐周武王的时候,几个晋水岸边的石匠,用石木扛肩的巧妙,建起了鱼沼飞梁的桥拱,给了圣母殿上主人览园赏景的眺台,也给了唐代工匠们榫卯穿梁的构想。不过,那时晋祠的主殿,不一定称作圣母殿,也有可能是祭祀唐叔虞的主祠堂。

据宋太宗《晋祠碑》记载:“晋祠者,唐叔虞之神也!新修的晋祠,正殿中启,长廊周布,连甍盖日,巨栋横空,万挄星攒,千楹藻耀,前临曲沼,后拥危峰,而殿中祭祀的是“遗像肃穆,冠冕在德的唐叔虞像”。由此可窥,宋太宗之时,晋祠的主殿仍位于现在圣母殿的位置,祭祀的是唐叔虞。

中轴线上的檐梁,拱柱抱立,颜面古拙,一代又一代,到处都有黄袍加身的印痕。水镜台前的43位歌妓仕女,早在戏台搭建之前,在宋人簇拥下,穿过仙人桥,住进了圣母殿里的阁檐。有的戏服未褪,耳鬓犹香;有的含羞带露,绯红的面颊洗不尽晋人的风情;有的侧目倾身,婉约水眼,溜达在人海;有的丰腴端庄,一看就是主事的小戏官。

八根盘龙柱,撑开了圣母殿的眉宇,也将饱和圆润的流线盘在了祥云瑞彩中。金人台上的铁太尉,不知受了哪位皇帝诣旨,天目圆睁,亮着一身武士才有的肌肉疙瘩,日夜守护着这里的安宁,也将晋河的水妖阻吓在山门之外。

《诗经·周颂》云:“乘文之德,对越在天。”古人崇尚美德,讲究褒扬之法。对越坊三门四柱,立于钟楼鼓阁之间,单檐歇山顶,中檐凸举,悬“对越”二字榜书,两侧钟鼓楼,雕饰精微,为多重歇山顶制式,二者相连,形如文轴,寓意着崇贤尚德,当以圣母为先。明代举人高应元家中有银两,书读得多,字也写得好。有人将此二字匾,与“难老”匾、“水镜台”匾列入了晋祠文房三宝,有其道理。但三位的笔墨,与唐太宗李世民留下的天下第一块行书碑《晋祠之铭并序》相比,稍欠火候,字中意象,更是相差甚远。

不知宋仁宗为何要出钱重修晋祠主殿,并取名圣母殿。一个当朝的皇帝,随意更改古人的祠堂,想必心中的忐忑也不少。不然,怎么可能时停时建,直到八十多年后,到了宋徽宗赵佶手上,方修缮规制,主持殿堂落成大礼,时间跨度如此之长,其中隐逸的文辞肯定不少。难道唐叔虞移驾祠堂偏殿,就是始于此?依西周的礼制,晋祠中轴线上的主殿,不论如何排座次,当属始祖唐叔虞。至少,宋太宗赵光义也是这么认定的。现在,二位后来的皇帝,居然干起了搅乱辈分的活,难免不让人浮想联翩。好在时间相隔太久,晋祠的风月,皆已化为文脉法相。对此,史学家有过争论,但未作深究,连郭沐若先生也未能猜透古人的心思,只是顺着别人的话锋,说了几句模棱两可的官话。

圣母殿建好后,宋徽宗又赐慈庙之名,好像这里的祠堂,就是自家的祖庙,足见其眉宇上的儒雅,尚带书生气。有些风花雪舞的笔触,流入花鸟虫草,可以煽动别样的风情。但织进江山社稷,则文浮意浅,不易服众,弄不好还会惹是生非。宋人干过几件糊涂事,与金国结盟灭辽国,打破边境地区平衡,为自己培植了一个强大的对手。崇文抑武,文人碾压武将,使得不少力可扛鼎的提刀之士心存怨气,血性凋零。后来,金人反目,强弩入境,满朝文武还没来得及回过神,就稀里糊涂变成了金人阶下囚。

对于圣母殿里主人之争,有人说供奉的乃姜子牙之女、唐叔虞之母邑姜,另一种说法则为辅佐幼主的宋仁宗之母刘娥。其实,二者都没错,只是时间分段上不同。宋代重建圣母殿之前,原址上若有主殿,并且亦称圣母殿,那供奉的一定为邑姜。可惜,史料无佐证,还留出了一个大悬念,晋祠本为祭祀唐叔虞所建,为何后人不让其入主殿?若是宋朝重建后,才改称圣母殿,那现在供奉的一定就是刘娥而非邑姜。宋仁宗13岁继位,其母刘娥一直临朝专政,仁宗感恩母后威德,始建圣母殿,实有可能。不过,刘娥这人不简单,是不是使了一点小心机,假借仁宗孝心,刻意为自己立殿堂,流芳千古,尚待考证。宋徽宗是个书呆子,作为后代皇帝,捻起一个祖上不愿干完的活,看似热热闹闹讲了一回排场,实则冒犯了先祖。不知江山丢失后,坐在金国的檐阶下,心中的牵念,是否还回到过晋祠的圣母边。

历史上,宋辽金并不是天生的仇敌,澶渊之盟就是一个佐证。金大定八年,在圣母殿前建献殿,金代的建筑,不管是谁出的银两,能以供奉之姿,坐落如此,至少对于晋祠,大伙都心存恭谦。宋人文辞悠远,脸面看得重,不过,气量小了点。西周的祠堂,一路跋山涉水,越过了那么多朝堂的门槛,从未换过主殿的衣衫。唐太宗李世民心怀天下,在晋祠中,也只敢择中轴边侧,谦恭立碑一块,以示景仰。宋人想凭两个平庸的皇帝,改写这里的文脉,岂能做得到。明清两朝不一样,同样动过手脚,大多为修整拓延,建个戏台,添个香炉,或建点偏阁,种点花木,以示崇德弘毅。

修史明典的后人,心中应该多揣一份尊卑和节操。有些朝堂留下的记忆,不一定就是岁月的原稿。该修整的地方,还得敢于笔蘸朱砂,作个标注,让后人看了觉得心安理壮,不存尴尬。晋祠亦如此,总感觉该蘸红标注的地方太多,不然,别人来了看不懂。有人笑着说,若是再花些银两,把唐叔虞请回祠堂的主殿,哪怕在悬瓮山下,另辟一块地,建一个同样气派的圣母殿,文脉相承的记忆,也会显得更加雄浑和有力。当然,此乃闲人癔语,信不得,不过仔细掂量,话里藏机,又捎带了不少的捺痕。

唐太宗李世民乃信佛之人,知恩图报。晋阳起兵长安前,曾跟随父亲李渊进晋祠祈求护佑,功成名就后,借雪花飞舞的笔触,写下了《晋祠之铭并序》的碑文,其行书颇得晋人风骨,王羲之未能立碑刻字的行书,居然让太宗抢占了风头。据《旧唐书》记载:“贞观十二年(公元648年),新罗王贞德派遣使官朝拜大唐,太宗将碑拓作为国礼予以回赠”。朝堂上忍不住内心的得意,手舞足蹈,足见碑拓寓意之深远,其文其志其德,全在其中。清人朱彝尊特为该碑作联:“文章千古事,社稷一戎衣。”仰慕之情,一览无余。

唐叔虞好福气,在世时没能称帝,死后,却成了晋国祠堂祭祀的主人。有人把晋祠当成一个景区,卖点门票养家糊口,总感觉有点活得累。这里面装着圣母的贤德慈念,帝王将相内心的憧憬,也装满了无数的手艺。一朝又一朝黄袍加身的楼台匾额,叠加在一起,哪个地方还能找到这样的阵仗和显赫。3000多年的岁月交集,无有突兀,长得都像一根藤上结出的瓜,多像一座中华文化的大观园呀!

从这点看,晋祠了不得,其隐逸的价值并没有敞得开。有些靠考古刨开的土地,洛阳铲甩了一地,也挖不出几件好东西,还要花费大量心思去揣摩。晋祠原汁原味,不少梁柱,泡浆厚得裂起了壳,就连那挂着“水镜台”三字匾额的戏台,如果不是明代的官员手脚快,重新打榫卯立梁柱,四面作护砌,可能早就老得散了身子骨。难道今人读不懂古人的手法么?心中有祖法,祖法方可留,晋祠文脉,大有文章!

山西接壤北疆,为民族融合交汇之地,游牧文化的雄浑,儒家文化的谦恭,在此融汇。北魏孝文帝凿云冈石窟,从大同一直拓延到河南的龙门。以造像的方式,讲述了宗教演绎的历程。五台山上寺庙那么多,丛林法相,相融互济,众生皈依,各得其所,从未有违和纷争之声。有文化的地方,不一定高楼林立,但三步一回头,就能看到来时的路,至少三魂七魄走不丢。

后人给了五台山,云冈石窟最好的礼遇。与之相比,晋祠的门庭,反倒显得不够热烈,不免让人心存惊诧!晋祠之老,一部长篇史记写不完;晋祠之美,意象超出了宋人的辞令;晋祠之沉,沿着榫卯雕栏走进去,便可穿越3000年。

看得懂月色清幽的人,不会轻易错过晋祠中的一草一木。可能是山西宝物太多,匆匆忙忙中,把这里定为了一个二级博物馆,这样畏手畏脚的做法,类似有本事的人评不上院士。不是功力不到,而是教条太多,捆住了手脚。研究古人留下的风物,不宜照本宣科,里里外外的价值都得算进来,视野打开了,手中的放大镜,才不会痴迷于小枝小节。

晋祠并非简单的宗祠,看似孤立偶存,实则表达了几千年帝王文化的向往。一个地方,如果看不到有序传承的殿堂,怎么能够留得住古人的念想。就如那棵最老的周柏,斜倚在圣母殿的身边,即使从来没有开过口,也能托起晋时的明月。晋祠的价值,不在于一檐一脊的古拙,而在于用檐脊相连,血脉相牵的鼓壮,留住了一段永恒不息的文明。

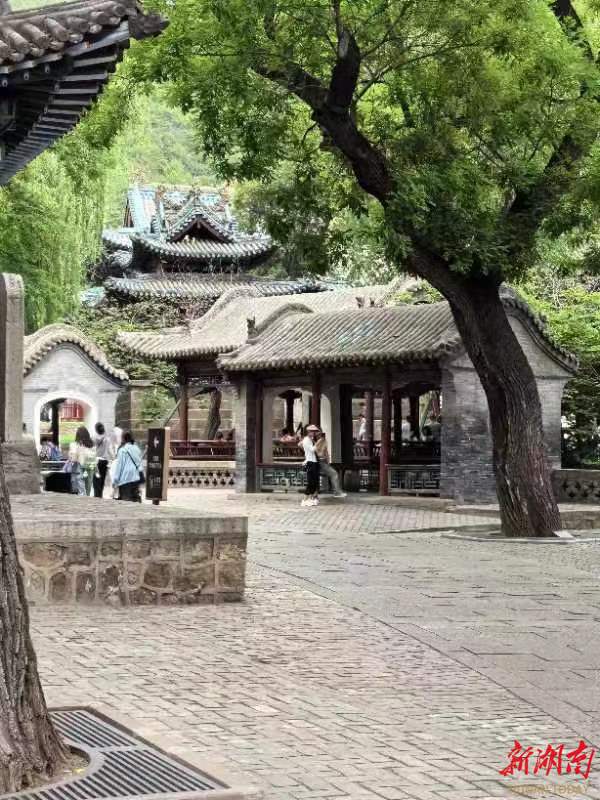

中庭古壮,北面精致,南向开阔,有些并不显赫的檐脊,错落相连,从祠、庙、洞的称谓中,一看就知道是哪家的圣贤搬进了晋祠的围墙。不论从哪个小巷拐进去,都有幽径引路,绿植当帘,亭台翘角,松风水月,互缠互绕,抱成一团。

梁思成《晋汾古建筑预查记略》一书,对晋祠献殿如此评价:“献殿的梁架,只是简单的四椽袱上放一层干梁,梁身简单轻巧,不弱不费,故能经久不衰。”在献殿前,我驻足良久,这座金代始建的宫殿,四面直棂栅格,单檐歇山顶,滑檐过廊道,周边圆柱抱团,向中斜倒,形成拱背搭肩之势,简洁中充满了向往。

后人整理出晋祠的三绝三宝三匾,有其依据,但真正能延存几千年文脉的还是晋祠的古建筑和周柏唐槐。圣母殿为中国古建筑《营造法式》中的经典之作,“副阶周匝”制式,多重歇山顶,圆弧流线,双肩微抬,长檐双廊,古拙雄浑。其殿内殿外浑身是宝,前檐八柱各盘一龙,四爪锋利,须虬活现。随便抽下一根椽子,或搬出里面的一尊彩塑仕女像,都可视作祠堂之宝藏。其他各朝各代的建筑相拥相簇,谦恭礼让,各呈风骨,虽文脉制式不同,但飞檐翘角,琉璃彩脊,气宇相通。从这一点看,晋祠的建筑价值,与其内在的人文价值一脉同宗,相得益彰。二者相融互补,完美诠释了古人内外兼修的秉持。

为什么不从古人的眉宇中,撷取一点意象的话语,织入到现代的建筑中,是找不到这样的手艺人?还是步子太急,容不得精雕细琢?古法多美呀!一座水泥垒砌的城市,看似繁华,不出百年就是垃圾一堆,而古法编织的繁华,三千多年了,还站在好山好水里。我们有什么资格谈论古人的迂腐,然后,用浅薄的认知,干着一些急功近利的活儿。

晋祠的怀抱中,深藏有古人的智慧,囊括了中华文明有形的肌理,千万不可怠慢。如若理不清里面的文脉,就去偏隅一角的唐叔虞祠焚香三柱吧,从那里打开晋水的源头,相信几千年文脉相承的记忆,便会从无数典籍中跑过来,挤到晋祠的跟前,撩动起西周的风月。

责编:邓正可

一审:邓正可

二审:周月桂

三审:杨又华

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号