湖南日报·新湖南客户端 2024-06-26 11:25:40

文/俞天石

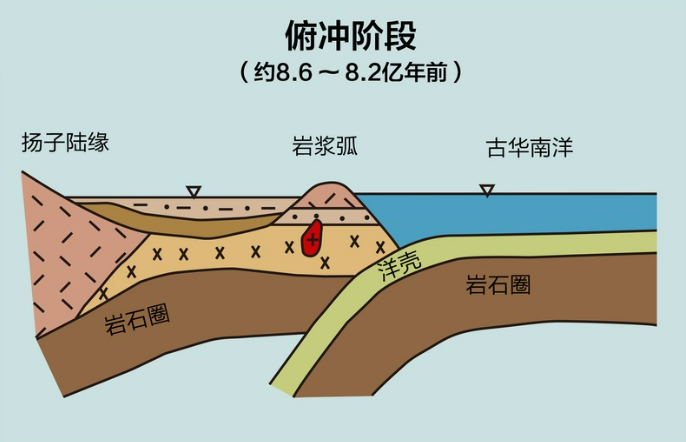

8亿年前,湖南自西北往东南方向依次为扬子陆块东南部的边缘、岩浆岛弧和古华南洋三个地质单元,在古华南洋里沉积形成了湖南最古老的冷家溪群地层,火山在海洋里喷发出的岩浆造就了益阳科马提质枕头状的枕状玄武岩。

不久,扬子陆块与其东南方向的华夏陆块发生碰撞,形成了雪峰造山带,造成冷家溪群地层的变形变质,也使湘西和湘西北地区一度从海洋中上升为陆地,形成“雪峰古陆”和“洞庭古陆”。之后雪峰造山带挤压作用减弱,地壳中应力松弛,深部的岩浆上涌侵入地壳,形成了湘东北大围山岩体和葛藤岭岩体等花岗岩体。

6亿年前湖南地区的地壳以拉张作用为主,进入裂谷阶段,在低洼处相继沉积了板溪群和南华系地层。原先的古华南洋成为残留的“洋盆”,从陆地被风化剥蚀搬运至海洋里的大量碎屑沉积物覆盖在古华南洋的古老洋壳之上。

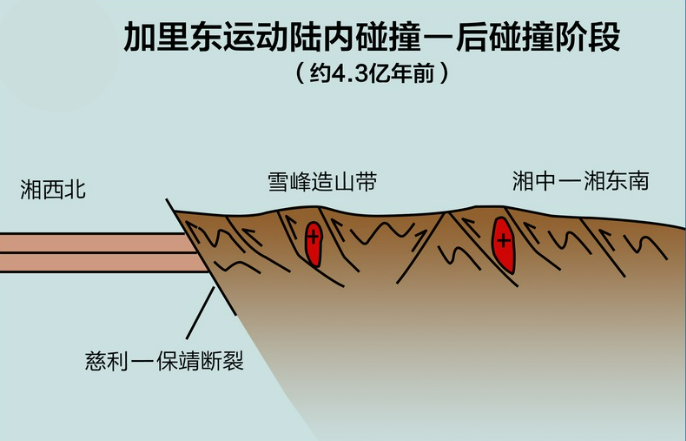

5亿至4亿5千万年前的寒武纪和奥陶纪,全省都被大海覆盖。海洋里沉积形成了湘西等地区巨厚层的碳酸盐岩沉积,为今天喀斯特岩溶地貌提供了物质基础;各类海洋生物如三叶虫、角石等成为了今天我省丰富的古生物化石资源。4亿年前志留纪晚期,加里东造山运动再次使地壳挤压变形抬升,奠定了湖南古构造格架。随后沉积的岩石地层大多覆盖在古构造之上,成为沉积盖层。

志留纪结束后,泥盆纪到2亿2千万年前的三叠纪中期,全省总体呈中部相对隆起,西北和东南部相对沉降的构造古地理格局。在三叠纪晚期,印支运动开始,湖南大部分区域隆起成为陆地,海水大规模退去,地壳的挤压抬升同时诱发了岩浆的活动,形成了邵阳白马山等花岗岩体。

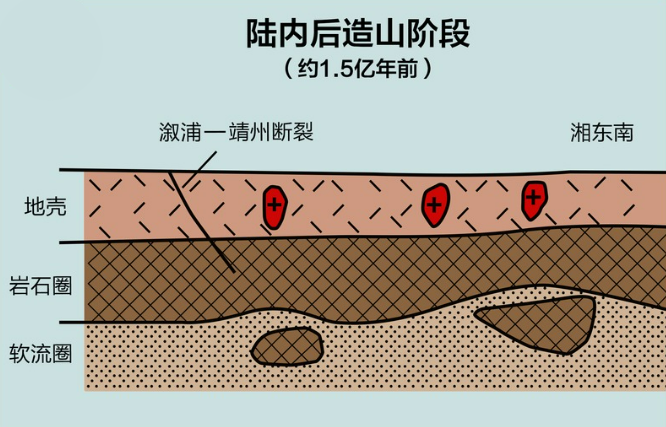

2亿年前的侏罗纪地球活动加剧,开始了燕山运动。地壳继续挤压抬升,“雪峰古陆”全面褶皱成山,南岭山脉隆起,湖南全境结束了海洋的历史,完全成为陆地。1亿5千万年前的侏罗纪中晚期,由于太平洋板块向东亚大陆边缘低角度俯冲,燕山运动加剧。在北西-南东向的强烈挤压作用下,形成了武陵隆起、常德-芷江凹陷、湘潭-衡阳凹陷和罗霄隆起等一系列北东或北北东方向的隆起带与凹陷带。同时,湘南至湘东南地区属于陆内后造山环境,岩石圈拆沉、软流圈上涌等深部作用诱发了强烈的花岗质岩浆活动,并伴生强烈的热液成矿作用,从而奠定了我省有色金属之乡的地位。

隆起的区域经过风化剥蚀夷平成为山地或低矮丘陵,凹陷区则发育为冲积平原或湖泊。湘东地区同时伴有频繁的岩浆活动,形成规模不等的花岗岩体。至此,古老的雪峰、武陵山脉雄踞湘西和湘西北,连绵的南岭山系横跨湘粤边界,挺拔的罗霄山峰纵贯湘东赣西,湘中的碳酸盐岩和砂岩地层形成起伏的丘陵,麻阳、衡阳、醴陵、茶陵、永兴等地的断陷盆地接收了大量碎屑沉积物,湘东北则成为宽阔的冲积平原。湖南大地构造格局与马蹄形的山川大势就此基本定形。

3000万年前新生代古近纪中后期,喜马拉雅运动和如今仍在活动的新构造运动以地壳间歇性上升为主。各种外动力地质作用结合地壳上升的动力持续地塑造着地貌,逐渐形成了我们如今所见的张家界地貌、丹霞地貌、喀斯特岩溶地貌、花岗岩地貌等千姿百态的地貌景观。

张家界地貌

张家界地貌

在距今数千至几百年里,暴露在地表空气中的岩石在风化作用下破碎成小的碎块,在重力、风和水等作用下移动到小溪、河流、湖泊里,逐渐沉淀积累成为松散的沉积物——也就是我们俗称的“土”。不同的岩石种类决定了土壤的颜色、颗粒组成和成分。其中一部分土壤富含有机质、腐殖质和水分,成为人们可以用来种植农作物的基础。如果种植的是水稻、小麦、玉米和蔬菜,便是我们熟知的“耕地”。

由此可见,耕地作为对人类意义重大的一类土壤,不仅是连接着大气圈、水圈、生物圈和岩石圈的媒介,在地球水循环和碳循环过程中扮演着关键角色,在人类的生存和文明的延续中更发挥着不可或缺的作用。

那么,湖南这片土地上的耕地情况如何呢?湖南的地理特征,由其独特的地质演化所决定,形成了我省“七山二水一分田”的现状。数亿年海洋的历史使得全省近三分之一的面积都被极易被水溶蚀的碳酸盐岩覆盖。在降雨和地表流水的作用下形成无数大小不等的天坑和落水洞,造成大量地表水和土壤流失,正如民谣里唱的“八山二田水,地无三尺平”。大部分地区难以种植农作物,耕地更是少之又少。我省耕地总量仅为全国的2.8%,人均耕地面积仅0.82亩,已经逼近了联合国人均0.8亩的警戒线。面对这一挑战,湖南省在习近平总书记加强高标准农田建设的殷切嘱托下,积极推进良田、良种、良机、良法、良制的集成推广,在精耕细作上下功夫,稳面积,提单产。去年,全省粮食总产量达到了613.6亿斤,连续四年站在了600亿斤台阶以上,为国家粮食安全作出了显著贡献。这是对土壤和耕地保护的重视,也是对可持续发展理念的践行。通过这样的努力,我们不仅保障了粮食安全,也为子孙后代留下了宝贵的自然资源。

城头山遗址

城头山遗址

亿万年的地质演变,孕育了湖南这片“湘水清涟映碧空,岳麓山高接苍穹”的丰饶土地。这里见证了人类数千年的智慧和文明,孕育了世界上最早的城市——常德市澧县城头山镇。这座因稻作文化而兴盛的城市,被誉为“中华城祖,稻作之源”。6500年前,城头山古城就已经有了世界最早的水稻田遗址和保存完好的灌溉系统,为湖湘文化的繁荣奠定了坚实基础,彰显了湖南在全国农耕发展中的重要地位。在“6.25全国土地日”这个意义非凡的日子里,湖南作为农耕重地,更应积极履行宣传我国土地资源国情国策和土地管理法律法规的责任,引导全社会关心和珍惜土地资源,增强节约用地和保护耕地的意识,以实际行动为国家的耕地和粮食安全贡献力量。

责编:封豪

一审:封豪

二审:王晗

三审:周韬

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号