2024-06-15 11:28:02

文 | 邹建平

明天,是姜坤先生两周年忌日。

2022年6月17日,在毫无征兆的一个平常的中午,先生长辞,享年82岁。

二十一世纪

在我的世界,能将其称作“先生”不多,这是一个称谓,一种修为:云山苍茫,江水泱泱,先生之风,千里莺歌,山高水长。

姜坤与郑小娟夫妇,我称他俩为先生。

姜坤、郑小娟夫妇

2022年6月14日下午,先生画完5米宽的《金秋时节山湘醉》还未题款,他非常高兴,晚餐后打电话邀其学友萧沛苍先生来家中叙谈,晚上10点送走同学后,兴冲冲地与郑先生谈起要自费出版自己的全集……凌晨1点起床喝水,突然晕倒在床边,紧急送附近旺旺医院抢救无效!殁于6月I7日中午。

2022年6月19日上午,在长沙明阳山殡仪馆,姜先生遗体告别异常清静简洁,郑小娟先生叮嘱我去备两个款式一样的骨灰盒,此等情怀,可见郑先生早已看透生死。上午11时过5分,姜先生的遗骸从焚化炉缓缓移出,离开的时侯,先生只带走了身上穿的衣服。出炉之时则是一副完整的白色骨架,我和梁子羽、罗湘科负责将骨灰装坛,护炉工递来一把铁铲,我心中默念:“先生,对不起了”,便将余有高温的白骨拍碎,装入坛中。当敲击到盆骨位时,一声“叮当”脆响,一根7cm长的钢钉现于铲下,先生在2020年曾摔过,此为植入体内骨骼中的医用钢钉。

生命与死亡,活力与安然,记住它不是件容易的事!一丁点儿都不带走。人原本是赤条条地坠入人世间,生命碾压成尘,或灰飞湮灭,或冰清玉洁。先生一生,铮铮铁骨,干净利索,抑或,这是先生的宿命。痛苦已经将其燃烧,令我恐惧……即已体会过了人间地狱,

今日,回到地狱,仿佛又回到天堂,似乎又回到两者的距离。体会了人间之生,死亡便是超越,是永恒!记住他的美,因为他的确很美。

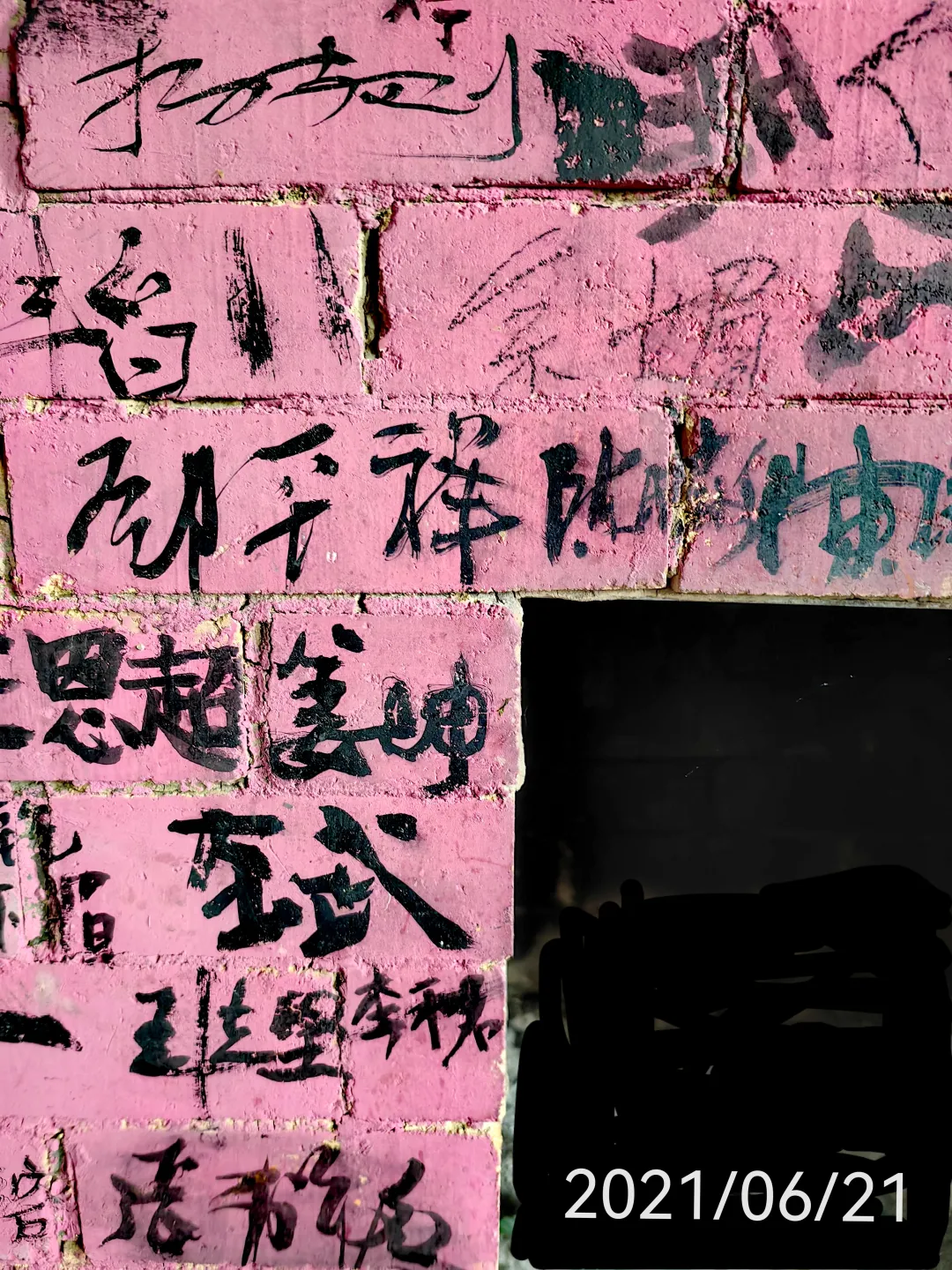

长沙湖南革命陵园的姜坤墓地

先生在天之灵安息……

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山……此时此刻,我眼眶中已噙满了汹涌的泪水,毫不忌惮的挂在两腮。

先生一生做人铮铮铁骨,此一生清风而去,瞬间不足以成为生命的喜悦,我只相信死亡瞬间的纯粹。

从左至右:黄小苹、李婷携邹凤翥、邹建平、左汉中、桂润年、姜坤、李路明、萧沛苍、邓平祥、王佳、李小山,2021年6月21日在工作室门前合影

在先生离开后的日子一一730个日日夜夜,悲情如潮水般漫过思念之堤,那种刻骨铭心追念,翻阅跨越半个世纪的影象,回眸定格是2021年6月21日,疫情拉跨懈弛的日子,先生在我工作室壁炉砖面上的签名,“姜坤”两字,他是非常认真蹲就着题写的。

这一生注定他是我生命底色中的一座丰碑:巍然挺立,不亢不卑。

2021年6月21日,姜坤先生在我工作室壁炉上的签名

前晚先生托梦,730个日夜我未曾忘怀,我欠先生一纸祭礼,但笔头开笔太沉,每个字捻过都会揪心的疼,我不敢轻易去触碰,那些悼哀的字眼,个个都诠注着生命的激情或人世间之苍凉。也许,悲情乃是大宽容。

我熟识先生的礼度不矜,这两年我和大伙儿认真用劲的过好每一个日子,前些日子还去看了郑小娟先生,先生走后,她脚手已没以前方便了,多数时间坐在轮椅上,但思路仍然清晰真切,洞察秋毫,她铆足了劲为《姜坤》作品集发力,先生的墨迹仍然散发在房子的每一处,此刻,仿佛看到您作画时熟悉的身影,左手中指和食指之间还夹着半截未熄火的烟屁股。

2024年3月22日,探望郑小娟先生

先生和郑小娟先生自大学时代始便琴瑟调和,心手相牵,岁月静好直到白头相守,结为钻石之姻,直视现实是如此残酷的又异常美丽和谐。

正如郑小娟先生在综述年表中通透的概述:“姜坤这一生除1966年、1967年到1968年秋没有画过画之外,无论被动和主动,除了生病住院,几乎每天都在画画,这就是他的生平……姜坤活得比较干净”!

先生一生,活得干净!活得通透!活得鲜丽!活得庄重!

今日画界宦海浮沉,先生从未去混迹仕途,去求一官半职,至多在省文史馆,由省文联推荐,以一个画家的身份在那注册入籍。他执言向善,直言向恶!画坛那些沽名钓誉阿谀奉迎徇私结党趋炎附势之事他从不为之!在万籁俱静之夜,先生——是那仰望星空的人。

先生一生,基于我的识辨,颇像马克吐温所盖定的某种方式:如果我生下来就是80岁,而慢慢的才到18岁,人生会更加快乐无穷。

先生晚年颇像一个使性子的孩子了,2019年的一天,他很生气地跑到我浏阳河京广铁路边艺术园工作室,原来先生女儿冶子带着孩子,在异域像一片落叶随风飘荡没有归属,先生卖画的银子还要兑换成美钞寄到异乡去维持其生计;郑先生自2012年,肠道做了手术,伤口一直未愈合;在画室里沏一壶老茶独饮,而外人(保姆的亲戚)穿一条大花短裤在他工作室晃悠,先生视角中有洁癖,容不得一颗沙粒……现实生活,有时如一团乱麻,先生是极爱面子的人,我劝导一番后,陪先生去洪山寺附近的水渡河边,在一艘改成农家乐土菜馆的驳船上,点上一桌子菜,喝的是以我作品为标签的法国波尔多红酒。酒后,目送先生上车,看着他微微前倾的背影,我鼻翼有点发酸,水渡河边秋水寒,长亭外,烟草带愁归。

2015年,与姜先生在我的作品前合影

2019年,我驾车一路向西12000余公里,在越过独库公路时,我给小娟先生打电话,我想告诉先生独库公路如此如斯如何的壮阔美丽,她说:姜坤去西藏啦!

那可是一条天路!耄耋之年,澄怀壮阔,有此滔天之志,君不见黄河之水天上来,李白那时只是酒后卖癫,先生则是真枪实弹地砥砺奋进,他身患先天性心疾,高原稀薄的氧气,随时可将他单薄的身板击倒!我为他此趟之行掐一把汗。

21世纪的20年,长沙日新月异,快速发展成一个网红打卡的现代化大都市,在灯红酒绿、纸醉金迷的城市中,先生内心会突然充满孤独和无法言喻的失落。因家庭之变故,我已搬出与先生同一个院子的美仑公寓,一个在河东,一个在河西,日常照应和见面比上世纪稀疏了些许。但,心心念念。

2019年,姜坤先生在学生鿄子羽的陪同之下去西藏考察

九十年代

从1996年开始,先生怀揣湖南省委宣传部给长江沿途县市的介绍信,先生的执念是:党政部门推荐是翡翠如意执手,安全得当。20余年间,先生前后四次考察长江、黄河源头及沿岸地貌风情。先生自60岁以后,喜欢转山转水,在其《名山画稿》序之中道出,委委佗佗如山如河,步履袅娜在千山万水之间,诚实而坚定。

春去秋来,画来画去,从洞庭水追溯到长江源,一路坎坷,江水东流万里长,先生寄言:我背倚着偏旮之地,从山坳里酣梦中乍醒,弗洛伊德氏有言,梦是愿望的达成。在向昔日告别时,我又将进入一个新的人生和艺术的梦境。

此生还有什么想做而不敢做的事,那就是到青藏高原去。上高原、穿湖泊、过草地,雪山的红雪莲惊诧的看着这一老一小的造访者,高原潜伏着魅惑众生的神力,山寒水瘦,但茫茫旷野却草木䓤茏。在那,转山转水转佛塔,不为修来生,只为途中与它相见,不为觐见,只为贴着土地的温暖与气息。

2019年,姜坤先生与牧民在纳木措湖畔

先生的长江溯源系列开创了宣纸毛笔表现中国风景的另一种先河。但在京城《山外山的艺术世界》讨论中,专家似乎将着眼点都放在了中国画和中国画论之上,忽略了一个根本性的问题,即先生的画作前承载了地缘政治与民族文化之间微妙的历史关系,承载了国家地理历史地质学和民俗民族宗教人文彊域等系列关联问题,在中国画(本人针对“中国画”之说早就存有异议,1904年,康有为游历意大利第一次提出“国画”,1918年,陈独秀在《美术革命》中有了明确的“中国画”概念。20世纪之前以中国绘画以“丹青”指代)的发展历史中,自隋唐五代记载至今,谈何几人去溯长江源头,至此,高原的地理面貌无以在前人的笔头得以体现。最多是在昆仑山或华山脚下阐道论剑而已,先生溯源的地方,不是“中国画”覆盖的区域。历史数落下来,董源、关仝、范宽、米芾、马远、夏圭、黄公望、倪瓒、沈周、仇英、董其昌、四王和四僧至现在黄宾虹、傅抱石,谁又去关注长江源头的各拉丹冬?谁又去向那巍巍荡荡的千山万水寄怀托愫?

静穆·唐古拉山 115×235cm 1996年

也许,先生至死都没明白,他将中国山水画的教条陈规已逼入无人能及的死胡同,他正在完善中国画体系中另一座高地的建构,它与过往的中国画传统无形式内容的关联。试问:《高原雪域唐古拉》,《长江之源·各拉丹冬》,《可可西里》等在传统的文人画,是一个异域景观的问题还是一个沉淀了很久涵待正面面对的文化问题!?尽管唐时期王维曾出塞慰问边关将士,写下“大漠孤烟直,长河落日圆”的佳句,但充其量只在今日甘肃地带河西走廊沿着祁连山脉走一回,王维作品造境并不雄阔,其破墨法是遮盖他看不到或认知不到的问题而设置。宋代范宽与王希孟、李唐,元代王蒙与黄公望,只是七皴八染,以院体画风搏得达官贵人的赞赏。或坐石观云,或江上行舟,心局仅此而已。

先生在溯源问题上,他例举的夏圭和吴伟等为数寥落人士,他们亦只是以水行韵,抒情感怀,其山不雄,其土不厚,谈何天上银河之水的境界。

长江之源·各拉丹冬 110×470cm 2009年

高原之上,恣肆纵横的湖泊宛如镶嵌于大地上的明镜,格桑花浪漫娇嗔的行脚在湖畔的半坡上,宋四家米颠子其米点山水与高原无啥关联,金陵钟山野老龚贤择江南清凉山蜗居,清廷红墙高耸,四王便只能在荒峦野林中踟蹰漫步。先生在《涉江漫迹》中留下第一次考察的一古脑儿的足迹:

“1996年的夏天……我同青年画家高成生(我的大学同学,2013年因病去世)乘车西行。巍巍唐古拉山以牵魂夺魄的力量吸引着我们……经过青海湖,穿越柴达木盆地,到达高原腹地新城格尔木,然后搭上去拉萨的长途汽车,开始向昆仑山和唐古拉山进发……我们终于走进了昆仑山。尔后,经过几天的时间翻越巴颜喀拉山,漫游通天河,进入直门达峡,跨过雅砻江、大渡河,绕道到达金沙江的虎跳峡、长江第一湾。我们在浩瀚无垠的高原峡谷辗转游荡,在黄河长江的源头往返流连,天是这样深蓝,云是这样丰隆,阳光是这样灿烂,雪山是这样静谧,这里是世界高地之最。从祖国南方来的我终于体会到博大、深沉、神秘的分量”。

可可西里 110×235cm 2008

这趟行脚古人无法达到,中国画又何以佐证泱泱大中华之风度,其现代人借古人之力营营苟苟的皴法:斧劈皴、铁刮皴、拖泥带水皴、披麻皴、折带皴、荷叶皴、解索皴、卷云皴、矾头皴、乱柴皴、牛毛皴、鬼脸皴、骷髅皴、弹窝皴、游丝袅空皴、雨点皴、芝麻皴、豆瓣皴、钉头皴、马牙皴…… 又何以表达高原之魅力。先生的《可可西里》,可说是晕染结合弱弱的用一种拖泥带水皴,高原绝境已尽其彰显。

家在长江源 115×235cm 2009年

先生一生创作作品近20000余件,笔端走向有人物、山水、花鸟,其写意、工笔、年画、木刻、连环画、宣传画等形式不计,但从语言的指向上,我认为长江溯源,大漠雪山开创了一个画家独立特行的风范,它打破了我们对所谓传统的认识范畴,先生根据不同山的地质结构,褶皱和纹理,创立了姜氏独特的皴染和笔法,为新中国画和中国画史平添了高原新篇章!为新中国画对地质地貌的高原景观描绘增递输送了新的元素和表现。先生总结为:“当今之人,在山水画的领域中进行再开拓,若再因循守旧,便会举步艰难。中国山水画必须在继承优秀文化传统的基础之上,开拓新的审美领域,把审美境界提高到更高的层次”。

此节我避开了先生对长江水系其对洞庭湖畔,湘西风情的深度综述,那些画面颇让观者坠入温柔之乡,或水中泛舟、溪边浣纱、吊楼织绣、山路牧羊那种撒娇的气氳,这类描述合符先生诗人般敏感的气质,但在笔墨体系和表现风格上则多少带有一种文化修辞和大众文化的审美趋附,故不赘言。

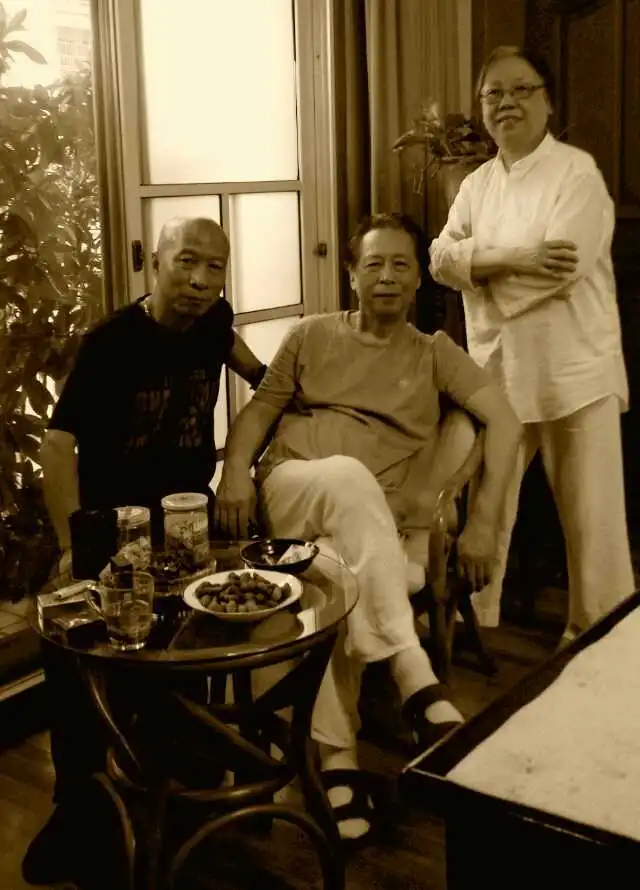

2017年于姜坤,郑小娟先生家中

八十年代

上个世纪80年代初,在长沙窑岭人民路103号,姜坤、郑小娟先生从营盘路老人民出版社昏弥简陋的二居窒宿舍搬到窑岭,有了三室一厅的空间,姜先生思路亦然洞开,家中经常高朋满座。郑小娟先生则广罗湖南美术各路英雄好汉,奠定了湖南美术出版社的现代化运营机制以及专业化精英人才大聚合,为其后来的《齐白石全集》、《吴冠中全集》、《黄永玉全集》、《画家》、《中国现代艺术史1979一1989》、“中小学美术教材”……等书出版 ,建构了一个坚实的基础。

那个年代,是先生从艺术到生活颇为精彩纷呈、笔底生花而又夹带乱石穿空、惊涛拍岸的一段时光,抑或,这与85'新潮有关,与改革开放有关。

我与先生终于能在一个院子里栖居,我穿过一个篮球场,闲了,便到他家喝茶聊天,姜先生家开始请了个入眼的小保姆,是我们娄底人,她马上为我沏上一杯茉莉花茶,那个时候我喝茶没啥品味,贪茉莉花那种浅薄的香味。

先生读书比较杂,与先生聊天我是聆听者,而与他的话题可以从莫泊桑、契珂夫描述的初恋和人之欲望到邵阳宝庆府的山坳,从男人到女人,从夫人到情人,从沈从文到黄永玉,从洛杉矶到湘中娄底桥头河煤矿的漆黑的井洞,从现代到民国……问题似乎乱七八糟,而其中我受益匪浅。

那个年代,先生多次聊到对沈从文先生的敬仰,致使我满世界找沈从文的书去读。沈的文字异样绚烂:“绿地小黄花绸子夹杉,衣角袖口缘了一点紫”。这种描述如不具备对女人超常的窥见和洞察力,那些局部细微的描述让人怦然心动,难怪解放以后沈先生要弃文去写中国古代服饰研究。

姜先生喜欢沈从文那句对水的描写:水的德性为兼容并包,从不排斥拒绝不同方式浸入生命的任何离奇不经的事物,却也从不受它的玷污影响。水的性格似乎特别脆弱,且极容易就范,其实则柔弱中有坚韧!如集中一点,即涓涓细流,滴水穿石,却无坚不摧。水会教你粘合卑微人生的平凡哀乐,并作横海扬帆的启航。

先生画水乡和吊脚楼,此期为楔机;先生为人之性情,颇像上述之描述。

水乡吊脚楼上女儿身姿曼妙,娉婷婀娜,仿如空谷幽兰,洞箫声声,而涛声依旧韵律悠长,真水无香,水能裁舟,水亦覆舟,水性扬花,水善利万物而不争,从善入流,这亦是先生画中溢出的境界。

人在碧水云影间 84cmx75cm 2003年

大女儿姜冶,小女儿姜陶先后考上中央工艺美院(现清华美院)书装系和中央美院民间美术系。先生闲散时便行云野鹤般,手夹一支烟,沏一壶清茶,着一柱藏香,室内室外阳台上种满花草,嫣红姹紫,满屋春色;客厅沿梁挂一竹鸟笼,笼里一对色彩鲜艳的牡丹鹦鹉,圆脑壳嘟嘟脸,喜欢和小伙伴贴贴近乎,其后又增加一只鹩哥,红嘴巴黑衣裳,见我便叫三声“你好”!声音颇嘹亮。

一日我去先生家,小保姆面带惊色地告诉我: 姜老师去医院了!我气喘吁吁地跑到医院,床头昏暗的灯光下,时年46岁的先生脸色苍白,孱弱的靠在枕头上,面带哀伤之容,呢喃细语诉说着他看见了死亡。先天性的心脏病让他悲观抑郁,有多事者说他50岁有场大劫……

抗战之后,先生世家从手工业者落入城市贫民,父亲挑河水、挑黄泥卖,先生中学老师是版画家粟干国先生,所以,1959年之前,先生一直从业版画,其便可向资江报和湖南日报等刊投稿,绵薄稿费可交给母亲去买米维持生计。17岁那年,突发风湿性心脏病。住院碰上湖南医学院发配到邵阳医院工作的黄仲达医生(医学院高才生,刚打成右派)救了先生一命,并为之交了医疗费。日后2人成了朋友,他是先生一生中的第一位恩人……

先生在那个时候进医院渐渐次数变多,仿如今日逛超市,多了便不见怪,他即是那种柔弱中有坚韧的人!生命之帆在阴冷的逆流中高扬,乘风破浪,一往无前。我幡然醒悟,什么才是寒樱枝白是狂花!先生命硬着呢。

七十年代

1979 年5月至6月,省美协通过株洲市文化馆在株洲公园租了一个很大的场子,举办建国30周年美术作品创作班。那个场子原本是一个展览馆,所有的男性画家都住在这个场子里。

1979年6月,湖南省建国30周年美术作品创作班全体成员与省文联领导在株洲公园展览馆合影留念

当年我还在涟源行政公署文化局工作。别看进株洲公园这个场子,不是所有人都能进场的,号称为我省重点作者集中加工创作班。

那个时代只有干劲没有钱,省美协陈白一主持工作,他德高望重,大家愿意为其效力。省美协为参会者每人发一幅蚊帐,一卷草席,一匹床单,进场子后每人可领一张上下高低木床和一张大画板,按兴趣,按年龄,按地区,按画种划分成许多小圈子,先生不愿与省直单位的同类住在一个圈子,便与我和康移风将三张木床拼成一个弧形,在东南角安顿下来。

这是我和先生最密切接触的一个月时间。

先生起居很有规则,清晨起床慑手慑脚,晚上11时准时入睡,临睡前要和我谈一会徐志摩和罗曼罗兰,他们有阳春白雪般的诗意化的爱情。先生那时39岁,我23岁,正当年。

1978年11月,我在涟源地区主管美术工作时,邀请姜坤先生对创作班实地辅导考察

一个空间竖起三张2米乘2米的大画板,这是我人生第一次壮着胆子与先生共一个场子作画,我视作画如作爱,是绝对的私密性活动,感觉自已是裸着身子在奔路。那感觉……

先生不然,24岁便在省委书记号召之下与肖惠祥,黄肇昌等人参与人民大会堂湖南厅绘画创作组,身经沙场,转战南北。 这一年,先生的作品为《祖国在召唤》,在主题和历史绘画方面,先生颇有一套成熟的经验,此时,谁也不能预测10年以后,我将扬弃这类绘画形式另辟蹊径。

祖国在召唤 129cmx248㎝ 1979年

我在湘中娄㡳工作的日子,先生每年必去好几趟,那里有他好几个小兄弟,高成生、康移风、曾珊……和我,亦许是家乡,那里还有两个工业重镇:涟邵矿务局和涟钢,70年代和80年代,表达工农兵是艺术工作之首选,那时先生一心想去表现深井作业的煤矿工人,我找到在涟邵矿务局宣传部工作的康移风陪同他去了桥头河煤矿,斗笠山煤矿,这是我生平第一次下矿井,竖井那么深,真感觉是下了一回地狱。出井后我仨俩都成了真正的黑人。康移风后来画了许多矿山矿工,越画越黑或许受到了那个时期先生潜移默化的启发。高成生与我是大学中文系同学,曾在涟源钢铁厂子弟学校当过老师,就是他带着先生去涟钢一、二、三车间那些溅射钢花滚烫滚烫的炼钢炉边,先生1974年以前画的钢铁工人具有那个年代的烙印,1996年,高成生陪先生走了一趟长江源头,2013年,他患肺癌病殁,先生为此伤心了很久。

.

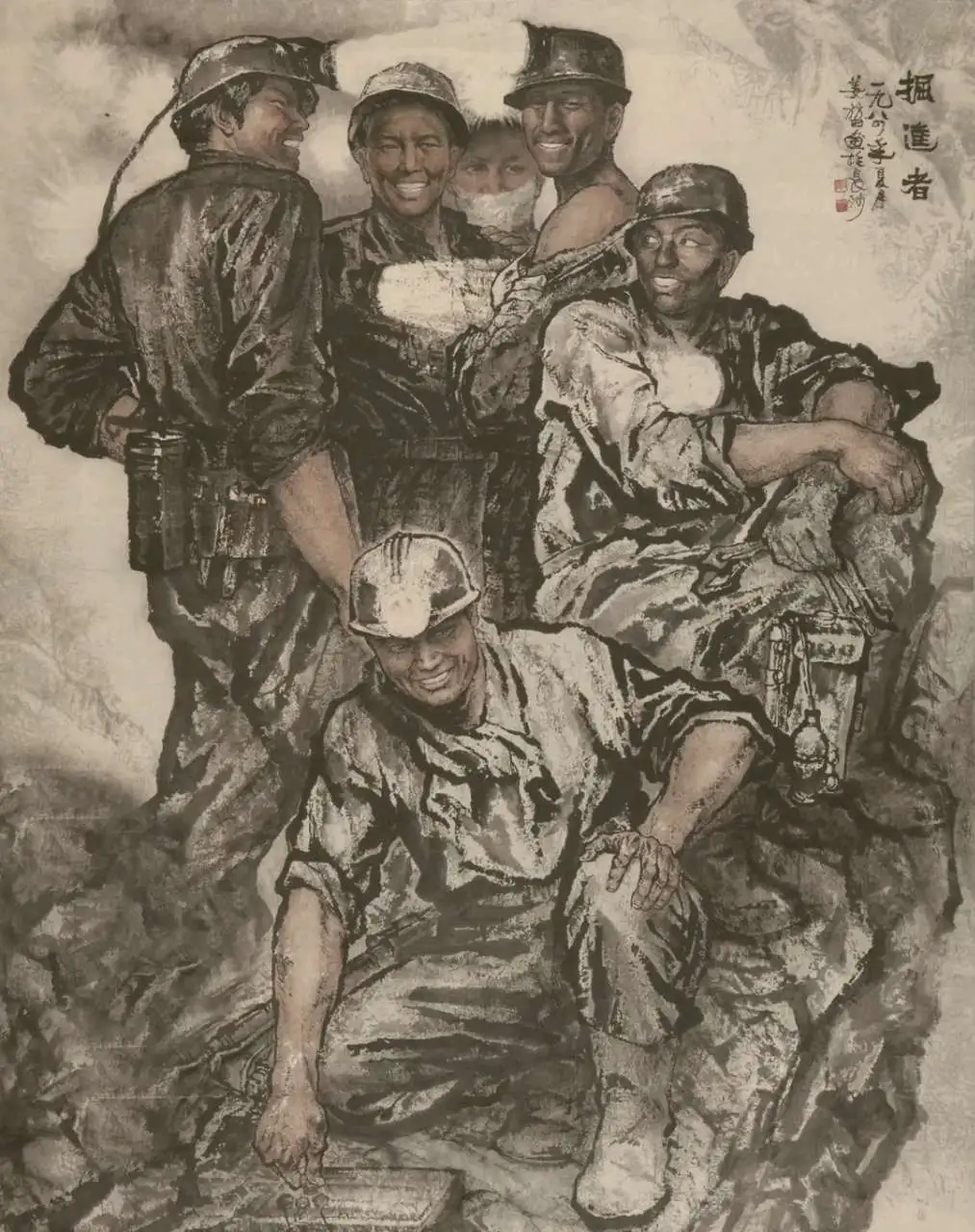

掘进者 180㎝x220cm 1984年

1974年夏末秋初,我进入长沙溁湾镇二里半湖南师范学院中文系,我原想进美术系的,朱辉先生去邵阳招生,他先看中了莫高翔,说1975年再来招我,反正我还小。鬼使神差般,让我滑落到文学圣殿。

一个周日的上午,同学高成生导引,他右手掐着一支“岳麓山”牌子的纸烟,信心满满的举起左手,敲开了姜坤、郑小娟先生在营盘街3号一楼两居室的房门。

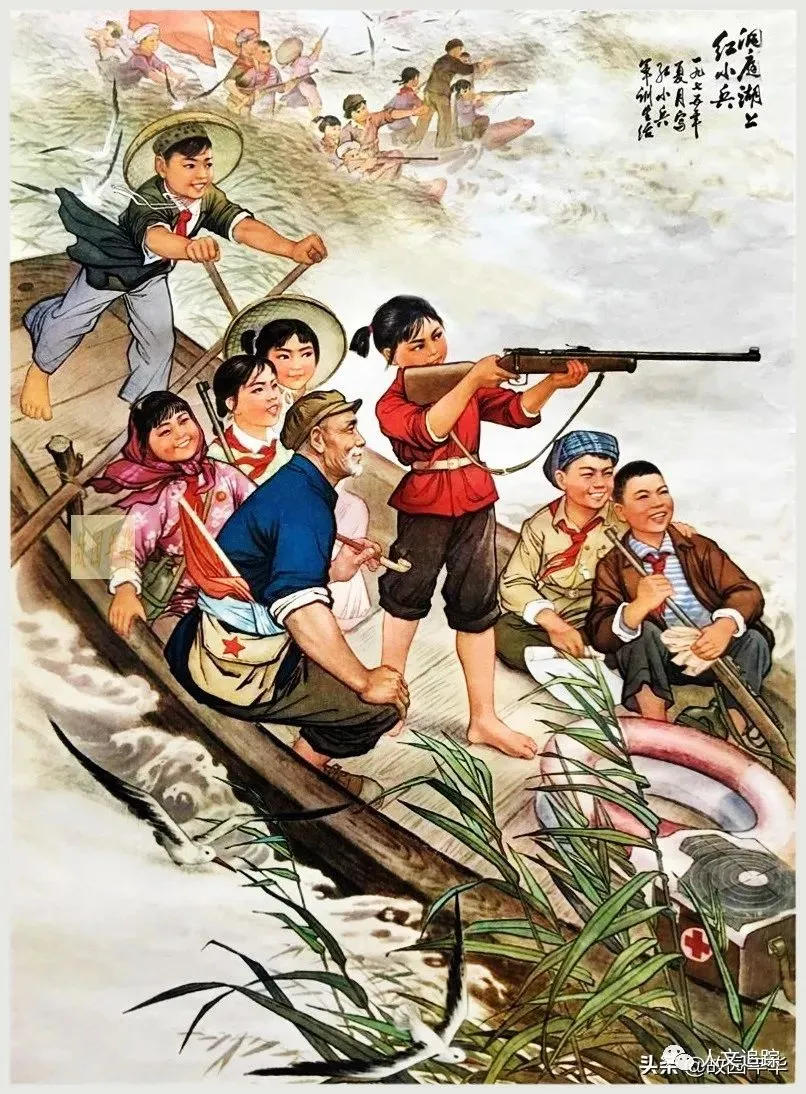

姜先生妈妈开的房门。我,第一次去见在省城大名鼎盛的画家,怯生生地站在高成生同学的背后,内心忐上忑下,痴呆得狠。姜先生没有多少表情,他的性子像铁壳热水瓶,是外冷内热的人。他用冷静的眼光上下打量了我一眼,示意我坐旁边的木沙发上,他那种眼神,令我终生难忘,感觉自己是一丝不挂坐在他面前,我并拢双腿,郑老师热情的和我们打起了招呼,郑先生一幅《洞庭湖上红小兵》正起着素描搞,搁在外居室过道边,而内居室木沙发上方则悬挂着先生中国画之新作《山寨教练队》。

高同学抬起左手的一击敲门,打开了我和先生半个世纪刻骨铭心的交往。

2024 年6月14日凌晨写在姜坤先生

两周年忌日于牌楼坝邹建平工作室

大学时期的姜坤、郑小娟先生

2022年6月14日,姜坤先生在画生前最后一幅作品《金秋时节山湘醉》

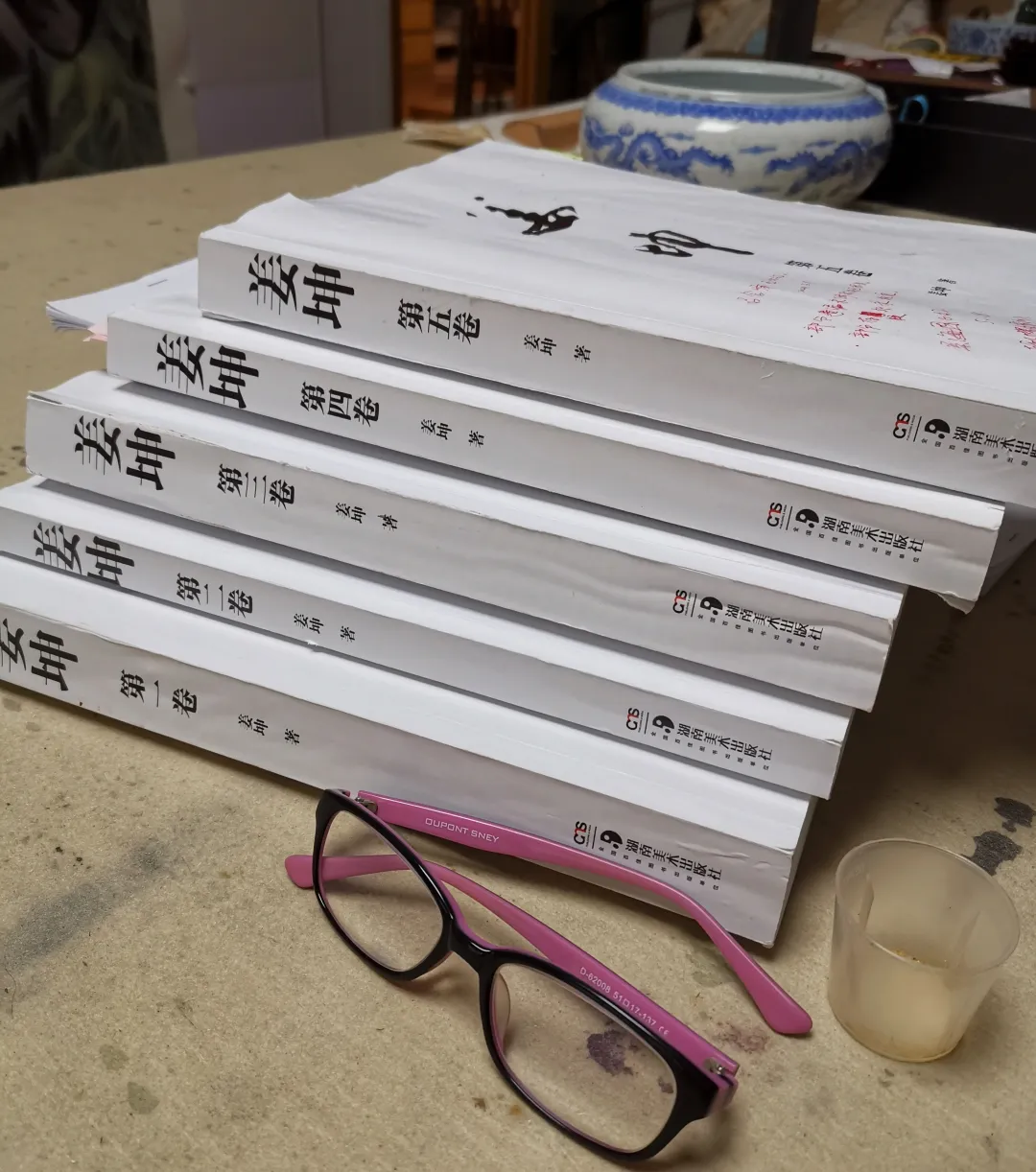

郑小娟先生用力编辑打造的《姜坤》作品5卷本即将于近期出版,图片为5卷本清样

姜坤 山寨教练队 1972年

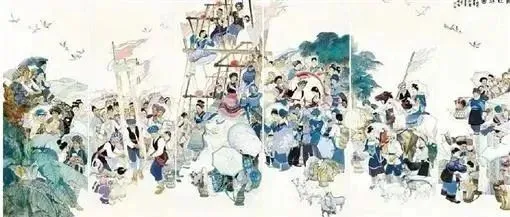

姜坤郑小娟 苗岭赶秋图(五联屏,局部) 1982年

姜坤 郑小娟 苗岭赶秋图(五联屏) 1982年

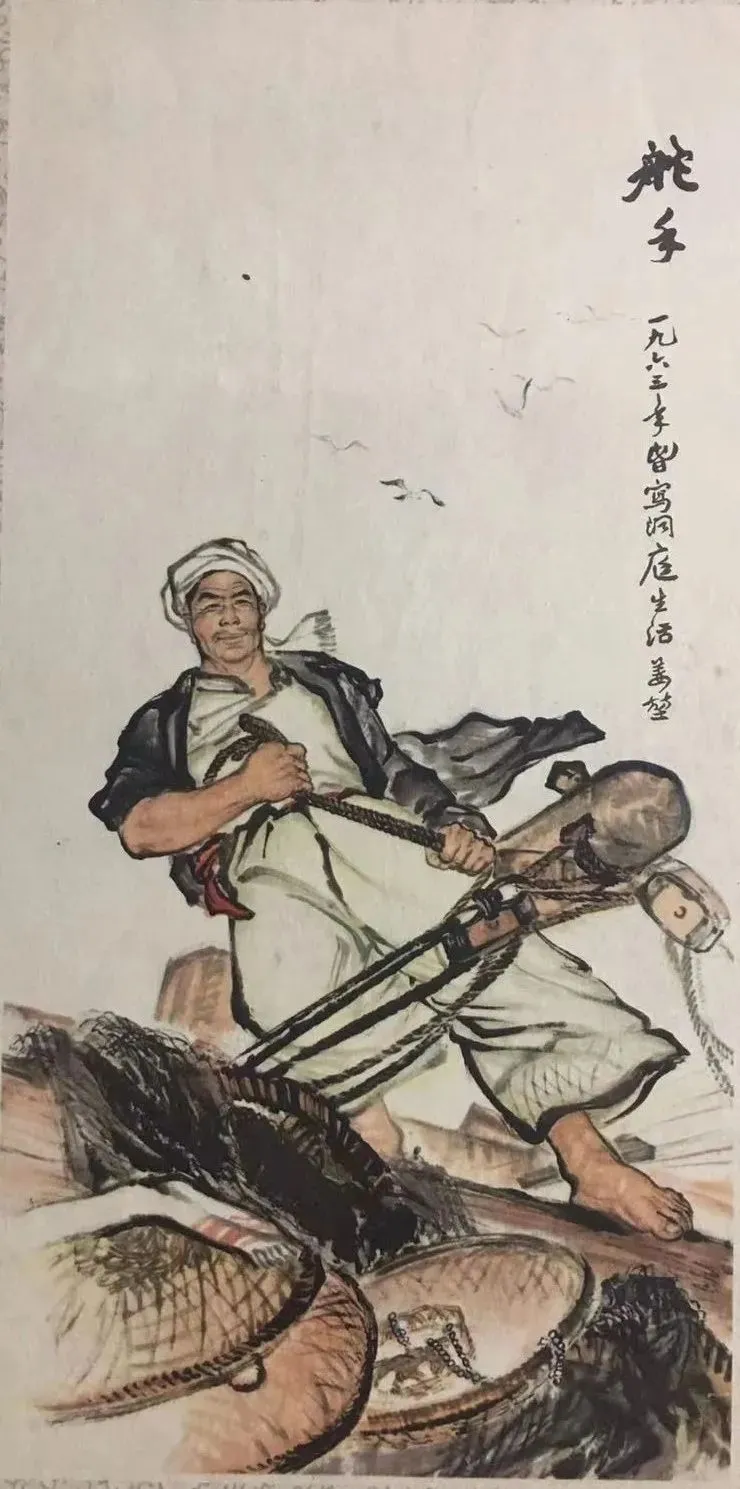

姜坤 舵手 1963年

郑小娟 洞庭湖上红小兵 1975年

姜坤简历:

1940年一2022年 1963年毕业于湖南师范大学艺术学院美术系中国画专业。湖南省画院专职画家、国家一级美术师、中国美术家协会会员,省文史馆馆员,湖南省政协第七、八届委员。

责编:黄煌

一审:黄煌

二审:易禹琳

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号