张米 新湘评论杂志社“指点”微信公众号 2024-06-10 10:38:24

天问何人书?端阳怎不读?百世流芳处,江水浸忠骨。一到端午,人们便会想到屈原。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”我们从《离骚》开始了解屈原,字里行间,得以窥见他的生平,领悟他的抱负。一诉一思,一言一行,坚韧与执着,理想与追求,情感与智慧,屈原的形象跃然诗中。

“与天地兮并寿,与日月兮齐光。”“青云衣兮白霓裳,举长矢兮射天狼。”我们在《九章》《九歌》中感受屈原的浪漫,他笔下的世界既宏大又细腻,既磅礴又柔情,将我们带入一个充满诗意与梦幻的境地。

“明明暗暗,惟时何为?阴阳三合,何本何化?”我们从《天问》里看到屈原的探寻,辟旧识之混沌、觅天地之本源,与苍穹对话、与宇宙思辨。关于国家的兴衰与成败,关于道德的塑造与崛起,以及人类命运的波澜与曲折。这些追问和思考,折射出屈原的独特智慧和卓越思想。

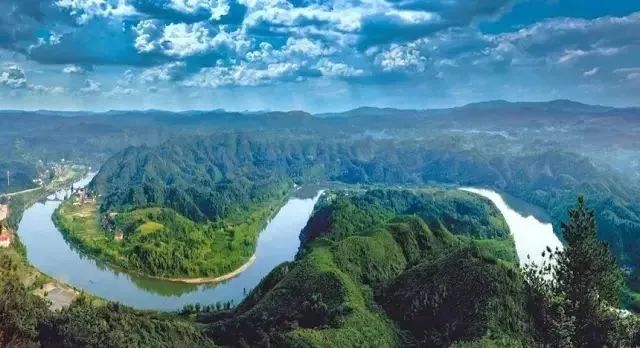

宛如白练的汨罗江水流向洞庭湖。

“吾文终其身企慕而不能及万一者,惟屈子一人耳。”大文豪苏轼曾这样评价屈原,对其推崇备至,可见屈原的才华与品格,在历史的长河中也是十分耀眼。

屈原的诗作中,最能反映其不屈风骨与气节的,便是被誉为“千古万古至奇之作”的《天问》。

读之铿锵有节,感之问势逼人,《天问》所牵涉的问题极为广大,对“天地”“宇宙”“人性”“道德”“自然”等各方面以拷问的形式提出了一百七十多个问题,意深而寓远。这不仅仅是屈原个人的思考与表达,更是对人类智慧和哲学思想的总结与体现。

诸问之侧,一个不信天地、不怕鬼神,摆脱一切世俗观念,倔立在楚国大地如巨人般的屈原顿时鲜活了起来。

《天问》之问,不竭之思。贯穿古今,上下求索,不同的时代,亦有不同的回答。

天地开辟,何由考之?

“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?”《天问》从一开篇,就气势不凡,问及宇宙起源的问题,这与中国古代“天人合一”的哲学思想相呼应。它反映了中华传统文化中对自然规律和宇宙变化的认识,引导人们思考、探索宇宙的运行原理和人类存在的意义。

天人合一,是中华优秀传统文化的核心理念之一,强调人与自然、人与社会的和谐统一,涵指自然与社会的双重意蕴,从而坚定历史自信、文化自信,实现古为今用、推陈出新。

天地交融的自然意蕴,彰显着人与自然的和谐共生之美。在古代中国人的观念中,人是自然的一部分,应当遵循自然规律,与自然和谐相处,与万物共生共荣。这种和谐共生的思想也给了现代文明发展以启示,即以敬畏之心尊重自然的庄严,以细致之心呵护生态的平衡,才能实现人与自然的可持续发展,实现经济社会的绿色高质量发展,让地球家园持续焕发勃勃生机。

人文交汇的社会意蕴,体现出人与人之间的和谐共处之道。在古代社会中,人们注重家族、国家的整体利益,强调人与人之间的相互关爱和支持。这种深入人心的人文精神,在新时代的文化发展浪潮中焕发出耀眼的光芒,对中华民族现代文明建设与价值观的塑造起到了举足轻重的指导作用。

顺天应时,循序渐进。从春耕、夏长、秋收、冬藏“不违农时”的日常劳作,到“格致诚正”“修齐治平”的治国理政,天人合一都悄无声息地影响着中华民族的日用伦常和文化文明。

惟兹何功,孰初作之?

屈原在《天问》中如此问及人类创造力和文明的起源,同时也是对中华传统文化中尊重历史变化、崇尚创新创造精神的深刻诠释。

在中华文明的长河中,我们不断见证着创新创造的力量。从远古时代的石器制造,到后来的青铜器、铁器的发展,再到农耕文明的兴起、科技的进步,每一次的跨越都凝聚着先人的智慧与汗水。创新发展不仅改变了人们的生活方式,也推动着中华文明不断前进。

古人云:“天行健,君子以自强不息。”回顾近代中国,“革故鼎新”的精神引领着人们不断探索新的未知。尤其是在科技领域,从屈原的《天问》,到今天我国行星探测任务被命名为“天问”系列,还有“天宫”“嫦娥”“玉兔”……

曾经,先人们昂首天际,一定也有过无穷无尽的思考、迷惑和猜想;如今,一代代中国科学家的变革创新精神伴着穿越千年的月光,给予先人以郑重回应:我们中华民族从来都没有停止过对未知的探索以及对科技创新的无限追求。

星河璀璨之下,山海浩渺之间,我们脚踏实地,仰望星空,追寻着“可上九天揽月”的豪情与梦想。

圣贤至大,推原何来?

洞察天地之真理,深谙人间之疾苦。追问圣贤的由来和伟大成就背后的原因,可以说与中华传统文化中崇尚圣贤、追求道德完善的价值观相辅相成。

屈原的精神为何能影响整个华夏大地?时至今日,为何我们仍在纪念他?

探其缘由,他一生心忧家国、情牵百姓,感慨世间疾苦,执着寻求真理,楚都覆灭之际,选择以身殉国,这种矢志不渝的爱国精神令人动容;他坚守理想、勇于探索、清正高洁,无论遭遇多少挫折都未曾放弃,这种不屈不挠的精神更是激励人心。

真正的不朽,是精神长存。

两千年的怀思,在天地日月的更迭里不声不响,又在滔滔汨罗江的锣鼓声中震耳欲聋。每年此时,大街小巷粽香飘,大江小河龙舟舞。

在继承中创新,在反思中前行。如今,作为中国四大传统节日之一的端午节,历经岁月淘洗,传承至今,成为中国首个入选世界非遗的节日。而屈原的精神,亦在一代又一代后人心中树起一座不朽的精神丰碑,引领我们追求更高的道德境界。

“端午”和“屈原”,已演变成具有符号意义的中华文化之“根”和民族精神之“魂”,让浸润其中的人们代代相承。

以节载道,以节承志。从端午文化中洞看历史,从传统节日中走向未来,努力形成最持久、最深沉的文化自觉和文化自信,端午的真谛,在每一个寻根问底的心中。

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:张马良

三审:熊佳斌

来源:新湘评论杂志社“指点”微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号