王铭俊 湖南日报 2024-05-30 19:08:57

湖南日报全媒体记者 王铭俊

5月30日,是全国科技工作者日。

科技工作者到底是个什么模样?

我们翻开《湖南日报》这本“湖南日志”,

从1959年至2003年的报纸中,采撷了6位湖南科技工作者的故事。

这些故事里,

有袁隆平院士被农民嗔怪,

有“中国式的保尔”罗健夫在生命最后时刻对医生说的:“你们尽量在我身上大胆实验”……

这些故事里,

我们看到以“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”为核心内涵的中国科学家精神,

在一代又一代“科技湘军”身上闪闪发光。

在“5▪30”这个特殊的日子,共同勉励,奋斗!

愿创新之路充满光明与希望!

袁隆平

袁隆平

1、农民嗔怪袁隆平?

湖南日报一直长期关注袁隆平院士和他的杂交水稻。

袁隆平第一次上报纸便是在1959年6月4日的《新湖南报》上。一篇名为《理论知识与生产实践并重》的报道,介绍了原黔阳专区农学院教育教学的先进经验,并推荐了4个典型。

“教小麦课的袁隆平老师”便是4个典型之一。文章说,“教小麦课的袁隆平老师,最近组织了一次现场教学——小麦田间总结,广泛地运用本地区许多生产实例,对比、分析了小麦播种期、播种量、播种方式和施肥等问题,内容生动、扎实,同学们印象深刻,教学效果良好”。

有趣的是,在2000年12月28日的《湖南日报》上,一篇报道记载了袁隆平因为水稻产量高价格低被农民嗔怪一事。袁隆平回应说,要千方百计为农民多提供信息,更要大力推进产业化。

「原文摘登」

如果不是面对面听袁隆平亲口说起,我根本就不相信还会有农民嗔怪袁隆平院士的事。

那是前不久在湖南科技报召开的一次座谈会上,袁隆平说起他的超级杂交稻已经能够大面积过700公斤的产量。“但是”,袁隆平语气一转,“就是亩产800公斤农民也富不了啊!”话说至此,袁隆平又说起了一个小故事。一个农民遇到他,说:“袁老师,我们一方面感谢你,把水稻产量搞得这么高。另一方面呢又要怪你,把价格搞得这样低。”好像那价格都是因为水稻产量高才给打下来的。

一席话说得在座的人欲笑还忧。大家知道,这位农民尽管只是开开玩笑的嗔怪,但当前粮食价格下滑,确实令农民忧虑。所以,袁隆平说,是要千方百计为农民多提供信息,更要大力推进产业化。不然的话,中国市场上到处“新奇士”,都是洋水果,那怎么得了?

(刊载于《湖南日报》2000年12月28日 C4版)

罗健夫

罗健夫

2、“你们现在就可以在我身上做实验”

湘乡市人罗健夫生前系原航天工业部771所工程师,他短暂的生命都和图形发生器产生着关联。这个在今天早已被CAD技术取代的笨重“家伙”,为我国航天电子工业发展打开了一扇门。

1982年6月16日,罗健夫走了,年仅47岁。他得的是“低分化恶性淋巴瘤”,癌症中非常凶险的一种,潜伏期已在两年以上。

在他去世半年后,他的弟弟、绥宁县一中教师罗煜夫在《湖南日报》上发文,纪念哥哥最后的日子。在病床上,罗健夫希望将身体捐献给国家,以期将来对其他患者的治疗有帮助。

「原文摘登」

有次,哥哥和大夫谈到癌症的治疗问题,他说:“革命最后是要取得胜利的,但不是每一个革命者都能看到革命的最后胜利。征服癌症也和革命一样,不是每一个癌症患者都能看到征服癌症的胜利,但我相信人类最后一定能征服它!因此,你们尽量在我身上大胆实验,我死后,请你们把我的尸体解剖、研究一下,我用了这么多抗癌药,在我身上为什么不起作用?这可给你们治疗同类病情时,提供一点资料。”

哥哥去世以后,医生向我转达了他生前的这一意愿,我征求嫂嫂的意见。嫂嫂悲痛地哭着说:“你哥哥在世的时候,我一直很尊重他的意见。他死后,我一样尊重他的意见,你就去办手续吧。”于是,按照他的遗愿,把遗体献给祖国的医学事业。

(刊载于《湖南日报》1982年12月10日02版,原标题《哥哥生命的最后一个月》)

谭靖夷

谭靖夷

3、“最好有一个综合性咨询机构,进行全面论证”

许多杰出的科学家之所以能够取得成功,就在于他们有一种金子般的品格——能够在鲜花和掌声中虚心学习。

1986年,湖南即将迎来“七五”时期能源建设的高峰期,但是通过火电还是水电进行建设,并未形成方案。彼时,已经从事水电工作40余年、后来成为中国工程院院士的谭靖夷接受湖南日报记者的采访,畅谈了自己的想法。

不过,谦虚的他仍然强调,最好有一个综合性咨询机构,进行全面论证。

「原文摘登」

我们光搞火电不行,缺煤。不要以为目前的煤已多得不得了了,其实是有限的,不考虑这一点要吃亏。光搞水电也不行,我省人多地少,大型水库会淹不少田地,而且工期长,远水不解近渴。再说,原有的几个大型水电站水库不太大,调节性能较差,必须与火电配合才行。不过,从长远看,还得有个侧重。我看在我省应该更多地开发水电,因为我省水力资源丰富。水电工程一旦建好了,不烧煤,不烧油,可长期发挥作用。

讲到这里,谭总笑了起来:“可能有人说我又在这里搞部门主义了,所以我说,最好有一个综合性咨询机构,进行全面论证。”

(刊载于湖南日报1986年5月29日 第3版 原标题《办电要有长远规划》)

金展鹏

金展鹏

4、“只有超过老师的学生才是好学生”

“中国科学院院士”,是崇高的荣誉,但是2003年11月25日,当湖南省科协一行前往祝贺65岁的新科院士金展鹏时,他却躺在病床上。并且,已经躺了5年。

1998年,正当这只“金鹏”展翅高飞在他醉心的相图王国时,一向身体不错的他突然病倒了,四肢瘫痪,生活完全不能自理。不过,他并没有因此“折翅”,而是继续飞翔。

金展鹏勉励学生说,“只有超过老师的学生才是好学生”。

「原文摘登」

1998年,正当这只金鹏展翅高飞在他醉心的相图王国时,一向身体不错的他突然病倒了,四肢瘫痪,生活完全不能自理。但是,他并没有因此“折翅”,而是继续飞翔。他仍然带博士生硕士生,仍然参加各种学术会议,仍然搞研究。身体没法动,他就让夫人在头顶架起木架子,躺在床上看书看论文。与学生们的探讨争鸣成了他病中最大的乐事。

近几年,他培养了一批活跃在国际相图界的骨干力量,在美国相图委员会20多名委员中,就有4位是他的学生。他和他指导的学生发表的论文被国际权威刊物收录51篇,引用37次。“只有超过老师的学生才是好学生。已经有学生超过我了。”他不无骄傲地说。

(刊载于《湖南日报》2003年11月26日01版,原标题《病榻上的新院士 材料世界“活地图”》)

张孝骞

张孝骞

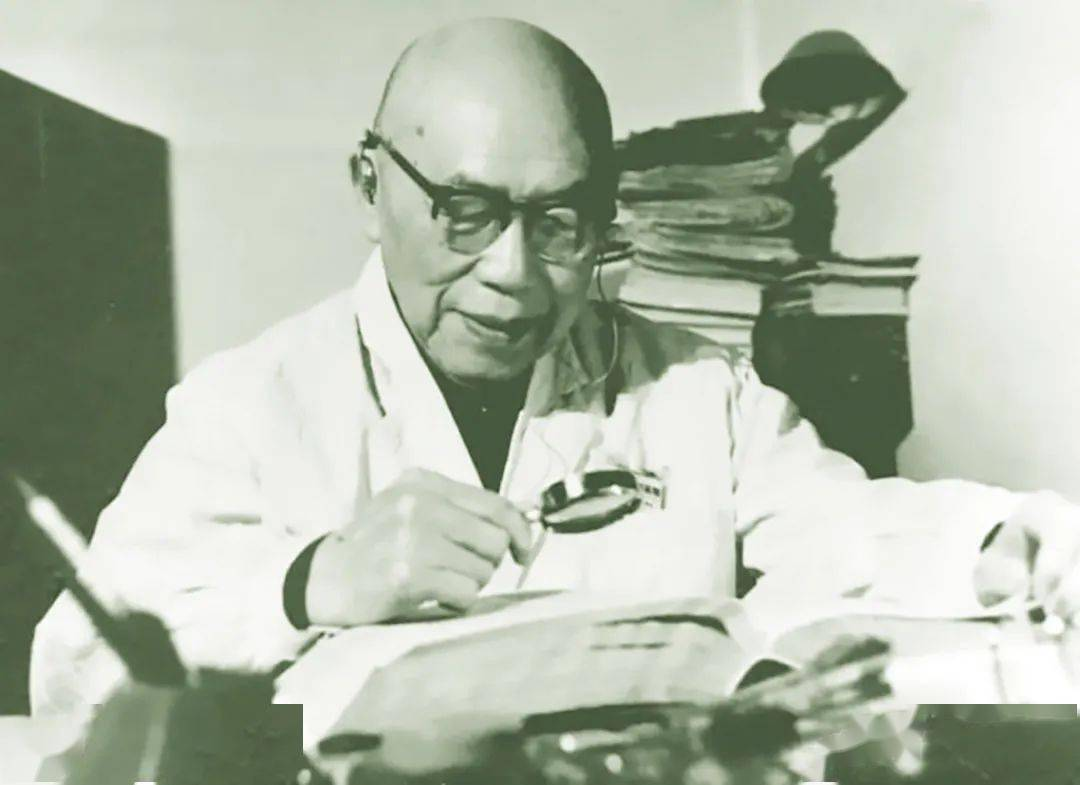

5、“神医”的小本本

神医怎么炼成?我国已故西医学先驱、著名医学家张孝骞1987年离世后,《湖南日报》刊登了作者言进的回忆文章。

张孝骞说得很简单:“关键要不断实践,不断总结经验。”

张孝骞一生留下了数十本小本本,密密麻麻记载着各类病人的症状……

「原文摘登」

生前从医六十多年,不少人称他为“神医”。1981年底,我专程去北京访问了他,询问他为什么会有那么精湛的医疗技术?他马上从上衣口袋里摸出个小本本,打开一看,密密麻麻记着各种病人的症状。他说:“关键要不断实践,不断总结经验。”张老从医多年来,坚持到病房了解情况,遇到特殊病例,就掏出小本本,一笔一划地把病人的病状、病史记录下来,带回去作为资料。

……

1981年夏季,首都医院一位医生收治一位中膈有肿物的病人,通过X光诊断为结核感染,但治疗一段时间无效,便怀疑是恶性肿瘤,想开胸治疗。张老闻讯,掏出一个保存多年的小本本:“这里记载了我遇到的一个类似病例,最后确诊为渗出性的结核。这种病由于部位原因,药物起作用的时间要稍长些,切不要性急,贸然开刀。”后来,对那位病人继续当结核治疗,果然达到了好的效果。

张孝骞教授的小本本,既为医学科学留下了珍贵资料,也为广大医务工作者留下了宝贵的精神财富。

(刊载于《湖南日报》1987年10月13日第2版)

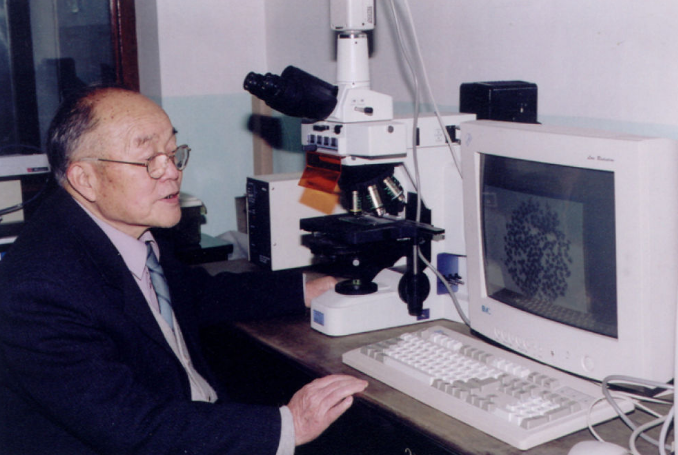

刘筠

刘筠

6、“鱼类繁殖一年只有一次,我必须抓住机会”

鱼类繁殖和育种专家、中国工程院院士刘筠有句口头禅:“凡事不能光停留在嘴上,一定要身体力行。”

1995年5月,湖南日报记者在湘阴采访了这位全国劳动模范。这是刘筠当年第三次前往湘阴了。

「原文摘登」

近年来,刘筠在湘阴东湖渔场培育的三倍体鲫鱼和鲤鱼深受消费者欢迎,然而培育这种多倍体鱼的基础理论还没完全弄清楚。为了这,刘筠今年来已是三到湘阴了。

还在农历大年初二,刘筠就和往年一样来到办公室。制定该年度科研项目的实施方案,绘制图纸、部署工作。大年初七,刘筠一行就踏上了前往湘阴的路。这是第三次,刘筠是从北京开完会后来到湘阴的。他告诉记者:“鱼类繁殖一年只有一次,我必须抓住机会,早日把多倍体鱼的基础理论完全弄清楚。”现年65岁的刘筠,投身鱼类及水生经济动物的生殖生理及育种的研究已整整43年了。他有句口头禅,“凡事不能光停留在嘴上,一定要身体力行。”

(刊载于《湖南日报》1995年5月2日第2版 原标题《水产“巨人”渔场情》)

责编:王铭俊

一审:王铭俊

二审:刘文韬

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号