湖南日报·新湖南客户端 2024-05-25 18:29:31

挑担山泉水进小院

挑担山泉水进小院

文|曹辉

谭谈先生80岁了。

在我印象中,他还是20年前那个走路带风、永远微笑着的、穿着无比朴素的长辈。可转念一想,我都是年过半百的人了,作为比他小28岁的“忘年交”,先生自然也到了耄耋之年了。

只能感叹时间的无情。

先生的一生,如同一部波澜壮阔的史诗,充满了智慧与才华,不断用文字书写着人生的精彩,用笔墨描绘着世界的多姿。

南海之滨军营中的连队阅览室,是先生这个来自深山的17岁少年文学之路的开始。那里的书籍散发着迷人的光芒,给他打开了文学这扇奇妙世界的大门。他如饥似渴,小心翼翼地探索,写下小说、散文的雏形。每一字、每一句,都凝聚着他对文学的热爱与执着。1964年的冬天,一篇万余字的小说《采石场上》,被寄到了《收获》的编辑部。自此,一位作家的漫长文学旅程,在信件中启程。

我和谭谈先生的缘分,集中体现在老乡缘、舅舅缘、文学缘。

与先生的老乡缘

我与谭谈先生相识相交相知,离不开缘分二字。我与他是娄底老乡,他老家的村就叫曹家村,或许几百上千年前,这个村住的都姓曹呢。够有缘了。

谈到娄底,绕不开一个在近现代中国都颇具影响的人物——曾国藩。这位晚清名臣1811年11月26日生于湘乡县荷叶塘白杨坪的一个普通耕读家庭,这个地方现在归属娄底市双峰县荷叶镇大坪村。为了曾国藩的归属,湘潭湘乡、娄底双峰两地这些年争得不可开交。

不管湘潭也好,还是娄底也罢,我们不得不承认,曾国藩和他的湘军文化对两地各方面的影响是深远的。作为一位卓越超群的历史人物,曾国藩不仅仅属于湘潭、娄底,他是湖南的、中国的,更是世界的。他的文章,如长河之水,波澜壮阔,深沉而又灵动。又以经世致用为本,注重实际,不尚空谈,既有儒家之仁爱,又有法家之严谨,更有兵家之韬略。

曾国藩的文字源远流长,滋润着后世之心田。他的精神,如不灭长烛,至今影响着许多人,我与先生就属其列,都深受湘军文化浸染。或许每一个湖湘文人手中的笔,多多少少都受到了文正公的影响。阅读先生的作品,便能读出几分“曾味”。如《山道弯弯》,如《风雨山中路》,又如《山野情》,读者很容易就能感受到其中充满着的人文和现实关怀。通过对人物内心世界的深入剖析和对社会现实的深刻反思,展现了他对人性、生命和社会的深刻洞察和理解。先生的笔触深入到人物心灵深处最脆弱的部位,将人物的痛苦与挣扎、理想与追求展现得淋漓尽致,使读者能够深切地感受到人性的光辉和道德的力量。这样的文学作品不仅具有极高的艺术价值,也具有重要的思想价值和社会意义。

先生还有着曾国藩那样的韧劲,不达目的决不罢休。4月初,他发我一篇文稿《文艺湘军大阅兵——忆组织编辑出版大型丛书<文艺湘军百家文库>》,我立即安排在新湖南客户端发表。文章详细介绍了2000年省文联成立50周年时,他策划、组织、编辑、发行这套丛书的全过程,个中艰难,酸甜苦辣,不亲身体会是无法感受的。正如他说:“我知道做成这件事的难度,最终也可能做不成。但我就是要这样去想,这样去争取,为此碰它一个头破血流……实在没有做成,但我尽力了,尽心了。”慷慨激昂,义薄云天,颇有大将风度。这何尝不是曾国藩及湘军文化的传承、赓续、延伸?功成不必在我,建功必定有我!

百多年前的曾国藩,已然成为一个符号。“老乡”这层缘分,一直在延续。我和先生还有一位共同尊崇的领导、长辈——湖南省委原书记熊清泉。他与先生是多年好友。当年,一位是主政一省的领导,一位是著作等身的作家,在因缘际会中结下了无比深厚的老乡友谊。我有幸成为了这份缘分的见证者。说句实话,在我的心目中,我并没有太多地把他们当作领导、名家,而是更多地把他们当成一位长者、一位智者、一位可以倾心交流的对话者。

2022年6月20日,熊爹在长沙逝世。很多人写了文章表达对老人的哀思,我自己写了《但目送 熊爹去——追忆与熊清泉同志25年“忘年交”》,先生也写了一篇《耳边犹有情歌声》,发表在24日的湖南日报《湘江周刊》。文章里,先生深情回忆了多年前的一个家庭演唱会:那天是熊爹八十岁寿辰。“演唱会”举办的礼堂在川流不息的人群中很快就座无虚席。熊爹不请客,不接礼,而是用一种别开生面的方式,来度过自己八十岁的生日。在这个生日上,熊爹和老伴一本正经地化了妆,穿上演出服,惊艳地出现在大家面前。他放开嗓门,唱起了湘西山歌。同样已是近八旬的老伴,穿着裙子,为他伴舞……礼堂里,顿时掌声雷动!接着,他的儿子、儿媳和孙辈们,都相继登台表演。表演结束后,先生写了一篇小文——《我听熊爹唱情歌》纪念这次特殊的体验。很快,这篇文章在《人民日报》上发表了。

如今,熊爹已经离我们而去,留下了一个和蔼长者、一个优秀画家、一个快乐歌者、一个脱俗诗人的背影。但他的嘱托、他的画作、他的山歌、他的诗句却永远留存在先生和我的生活里。每每相聚,必提及熊爹。

与先生的亲友缘

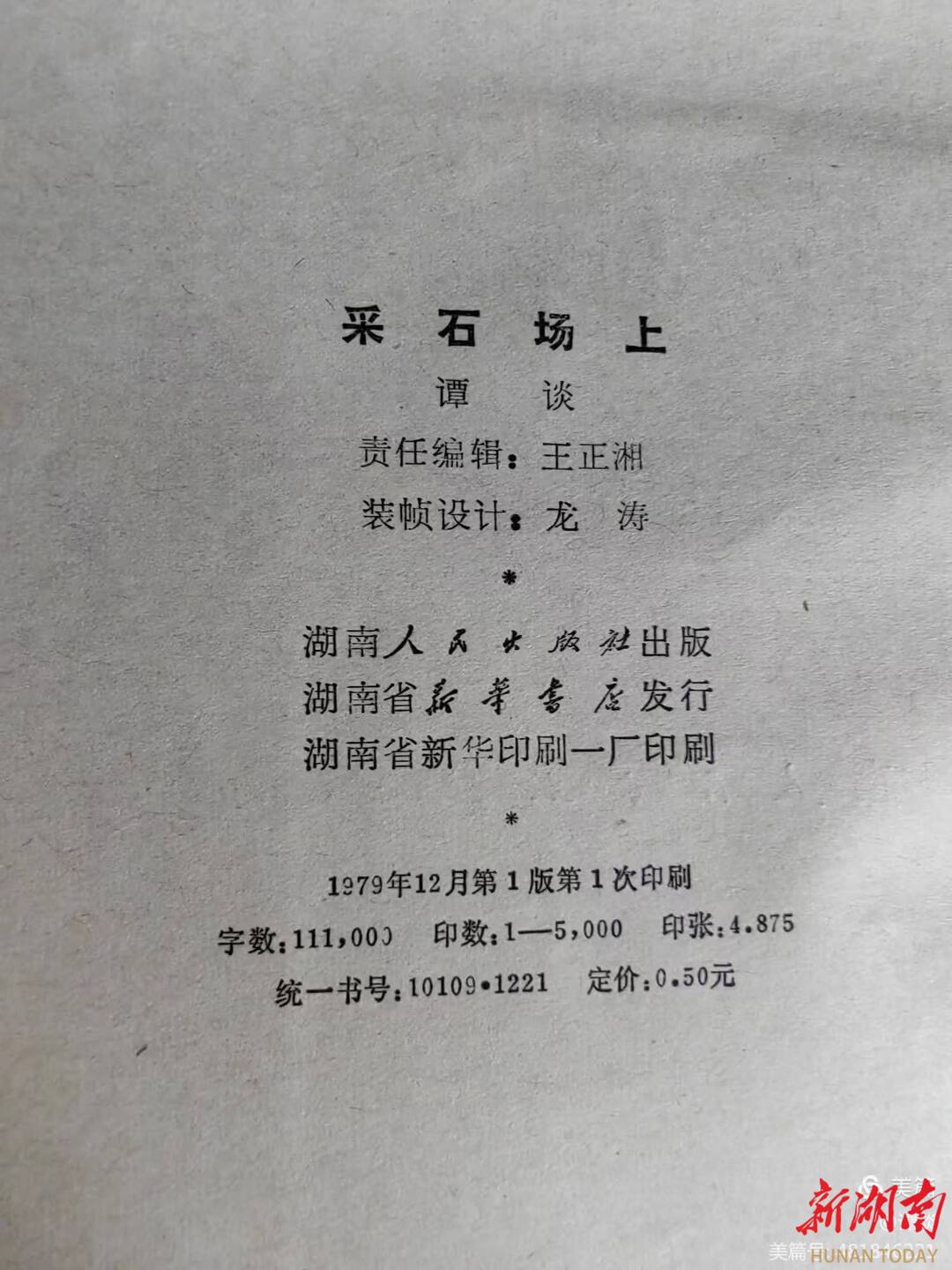

我与谭谈先生每每相聚,必提及的还有一人——我的舅舅王正湘先生。我与先生结缘,最早还是因为我舅舅,他是先生第一本书《采石场上》的责任编辑。

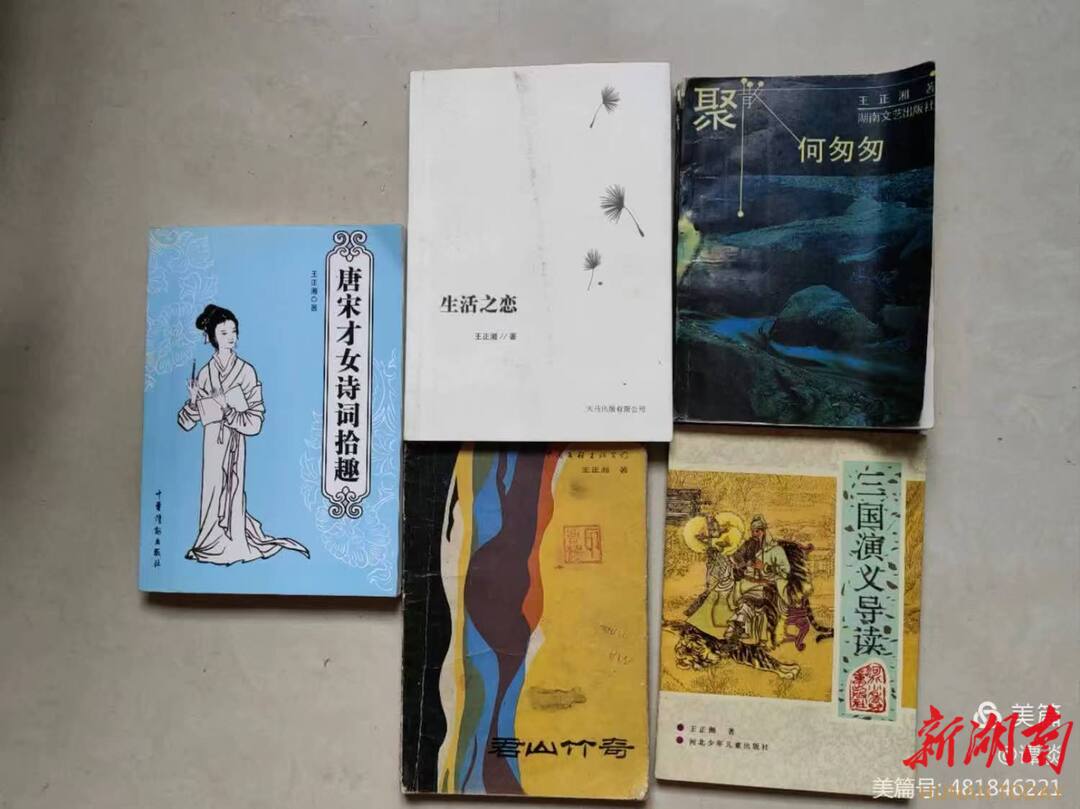

舅舅出生于湘乡虞唐一个书香门第,毕业于湖南第一师范,是知名散文家、诗人、文学评论家、编辑出版家。生前曾在湖南人民出版社、湖南文艺出版社工作,副编审职称。从1950年发表处女作开始,至2012年去世,他一辈子就是从事文字工作,在海内外数十家报刊、出版社发表和出版了300多万字的各种作品,编辑了众多著作,培养了一大批文学新人。

1975年,涟源钢铁厂成为工业学大庆的先进典型。省里组织一些作家到涟钢采风,创作报告文学集《风呼火啸》,先生也被抽调到了这个创作组。除去作家,还来了一位特殊的“客人”——一位戴着深度近视眼镜的老编辑,此行特意来现场看稿、审稿。他叫王正湘,人们亲切地称呼他为“王夫子”。当时他下榻的涟钢招待所的环境简陋至极,房间内的25瓦白炽灯泡微弱而昏暗,仿佛随时会被夜色吞噬。而舅舅在夜幕降临时,为了审阅稿件,将木桌移至那高高悬挂的灯泡之下,又取来一条小板凳,轻置于桌上,而后俯身凑近那摇曳的灯光,逐字逐句地审阅着文稿。与此同时,他还挤时间翻看先生的剪报本,里面粘贴着先生发表在报刊上的所有作品。

没有想到,三年以后的1978年,舅舅突然给先生来信,要他带上剪报本,和这些年新发表的作品,到他们出版社去一趟。原来,湖南人民出版社正在策划出版一套文学丛书:《朝晖》文学丛书。这是1976年之后,湖南出版的第一套文学丛书,进入这套文学丛书的,多是周立波、康濯、柯蓝等卓有成就的老作家,以及当时颇火的谢璞、叶蔚林、古华等实力派中青年作家。

先生的《采石场上》正是在这位“王夫子”的积极争取下,与周立波、康濯这样的名家著作一起进入了这套丛书。当时谭谈这个名字还“不为人知晓”,就连社里编的小说选项还不曾选进他一篇作品,舅舅却对他的作品有很深的印象。在出版社的支持下,谭谈的第一本集子《采石场上》出版了,然而印数方5000册。这自然免不了要听风凉话:“老王一本书,才印了5000册。”他对此一笑置之。后来先生饱含深情地说:“这是我的第一个弱孩子,强儿、弱儿都是我身上的肉。我爱我的每一个孩子,我更爱我的‘第一个孩子’。”“书是人编的。我忘不了自己的第一本书,更忘不了第一本书的责任编辑王正湘先生。”2023年6月16日,先生在湖南日报《湘江周刊》撰文《常在心头想起他》,深情追忆他文学道路上的“领路人”。文章还收录进了今年4月刚刚由深圳出版社出版的《江山壮丽 人民豪迈——谭谈美篇短文选》一书,书的后记里先生又提到了我舅舅。

湖南文艺界很少有不知道这个“正湘夫子”的,可能舅舅的高度近视给他打了广告。有人说:“别看老王近视,他心里可‘看’得远呢。” 舅舅热心扶植文学新苗,已成佳话。2010年3月我采访先生时,他和我说:“你舅舅是个外冷内热的人,尤其对青年作者,更是甘当伯乐,善当伯乐。”本着对工作认真负责的态度,他是每稿必复,在他近30年的编辑生涯中,从未破例过一次!舅舅曾和我说过:“年轻的作家,就像嫩苗一样,需要老人扶持。别人辛辛苦苦写的稿子,如果只是退回去,或者只说句没达到发表水平之类的话,岂不是灰了年轻人的心?”这些嘱咐,让我在现在的新闻采编工作中不敢马虎,时时刻刻严格要求自己。

如今,舅舅离开我们已经十余载了。2012年12月20日,舅舅因病在长沙市四医院去世。第二天,时任中国作协副主席的先生就来到舅舅家中吊唁并慰问舅妈晏忭祖老师。舅舅是先生、是许多名家作者“领路人”,亦是不断鞭策、警醒、指引我前行的一盏明灯。他的肉体沉寂时间长河,但他的精神永存于心。

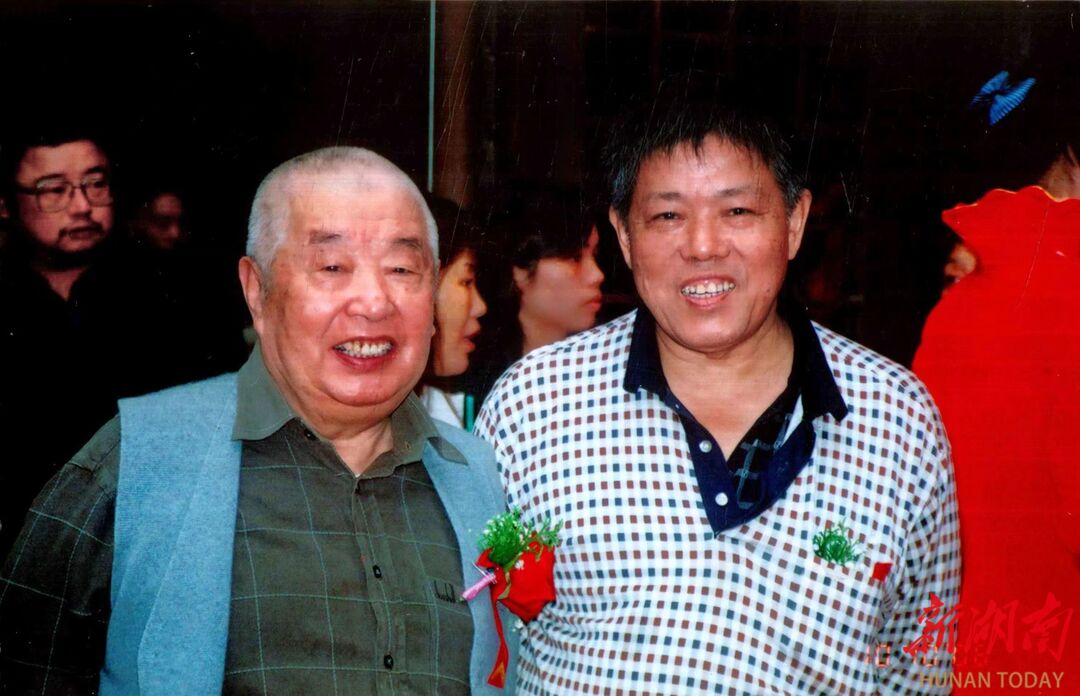

近日,谭谈先生登门看望九十高龄的老作家王以平

近日,谭谈先生登门看望九十高龄的老作家王以平

与先生的文学缘

文学,是贯穿谭谈先生一生的关键词,也是我们缘分始终的保障。几十年的光阴似水流过,先生早已功成名就,却绝无“名家”的排场和盛气。他的头衔很多,但最满意的还是涟邵矿务局授予的“终身矿工”荣誉称号。

除了自身取得斐然的文学成就,先生在培养提携文学后进上也是不遗余力。除去涟邵矿务局作家群体,上世纪八九十年代以来,得他指点、经他推荐的湖南作家数不胜数。文学湘军后继有人,后浪推前浪,他有着不可磨灭的贡献。作家石光明回忆自己出版散文作品集《岳麓山下》时想请先生作序,身为中国作协副主席的他不仅欣然应允,并很快寄来了文稿。在序中不仅有对后辈写作的积极肯定,还悉心从正面指点了今后治学为文的方向。

回顾先生的生活经历,不知是丰富更恰当,还是坎坷更适宜。工人、士兵、记者、编辑、作家、文人……这些标签既是某一阶段的概括,也是先生经历碎片的组成。我现在担任湖南日报社文体频道总监,同时兼任湘江副刊主编。巧合的是,先生曾经也是湖南日报的编辑,负责的刚好也是副刊板块,这不能不说是缘分,更有一种文化一脉相承的意味。时至今日,已达杖朝之年的先生仍然经常去各地采风写作,坚持不懈地写文章、出作品。这份精力丝毫不减当年的文学创作热情令人赞叹。每当写出好文,他总是发给我,然后谦逊地说让我修改斧正,全然没有前辈与晚辈、名家与初学之间的隔阂与疏离。我每次细心读完,稍作修改,就帮他刊发在湘江副刊上面。文字让我们成为了工作上的合作伙伴,生活中的良师益友,更成为心灵上的人生知己。

谭谈先生在大围山与老友张扬交谈

谭谈先生在大围山与老友张扬交谈

岁月不居,时节如流。八十岁的人,不是十几岁的少年心气可以理解的,也不是三十而立的成熟能有的感悟,即便我已过“知天命”的年纪,也不敢言参透。站在这个时间点回首,向岁月深处凝望,八十载春秋,如长河奔流,那些曾经的欢笑与泪水,都已化作笔下的墨香,飘散在时间的角落。

在我的书《与名流面对面》中,收录了一篇原载于2010年《新闻天地》第四期的文章——《谭谈:行走在文学道路上的“干部”》。那次的采访我记忆犹新:先生着一身休闲便装,待人随和谦让,操一口浓重的湘中土话,时常发出爽朗的笑声,说到激动处,还会手舞足蹈,声音高亢。那次采访,我与先生聊了家乡、聊了军营、聊了矿场、聊了《山道弯弯》、聊了舅舅……那一次畅谈,让我走进了这位文学湘军代表人物的人生旅途和心路历程。当时,先生还为我题了词: “人生滋润文学,文学丰富人生”。这句话,凝聚着一个饱经风霜的大作家,对人生和文学的独到见解。

文字,是岁月的见证人,它们静静地观察着世界的变迁。

文字,是心灵的寄托者,如一位知心的朋友陪伴着我们。

文字,是记忆的书写员,记录着已逝时光的珍贵与不朽。

文学不仅仅是文字的堆砌,更是对人生、对世界的深刻洞察与感悟。时光的磨砺,揭开了生活的真谛——生活也是一场修行,而文字,撑着作家踽踽向前。

我与先生因文学结缘、因文学为友。因为文学,我们跨越了时间成为彼此惦念的人。

(本文完稿于2024年4月3日)

责编:蔡矜宜

一审:蔡矜宜

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号