湖南日报·新湖南客户端 2024-04-11 16:41:36

作者|彭卫国

(彭卫国,土家族,湖南永顺人。曾任上海图书公司总经理、上海辞书出版社社长,上海市新闻出版局副局长。现任上海世纪出版集团副总裁)

数十年的从业经验,让彭卫国对出版业有着不同于常人的深刻认知。无论是谈到畅销书打造,还是出版机构转型,甚至是出版业未来发展,他都能侃侃而谈,给出独到的见解。“编辑想要职业尊严,就去做好书”“小机构、大平台会是国有出版机构运行模式未来的方向”“未来5~10年,纸质书依旧是出版机构,或者是绝大部分出版机构的主要营收来源”……

上海世纪出版集团党委委员、副总裁彭卫国

在上海世纪出版集团(简称“世纪出版集团”)党委委员、副总裁彭卫国看来,虽然出版行业当下面临很多挑战和困难,但发展前景依旧是乐观的——这并非“官话”,而是一位在行业浸润多年的“老将”的思考。

20世纪90年代初,彭卫国研究生毕业进入出版行业。多年来,他从校对做起,当过编辑室主任、发行科长、社长,在上海市新闻出版局任副局长,又回到世纪出版集团,始终没有离开出版业。而且伴随着岗位的不断调整,观察视角也不断变化,也正因此,彭卫国对行业发展有着深刻的认知和超前的洞察。

“未来5~10年,纸质书依旧是出版机构,或者是绝大部分出版机构的主要营收来源。”

“技术革命对出版业的改变最先出现在生产端、渠道端和用户端,我们还没有充分认识到它对组织架构、运行机制的改变。”

“渠道管控的核心是产品的管控,一定要做精品出版,要做好书出版。”

“编辑想要职业尊严,就去做好书。编辑的尊严来源于好书,没有好书,编辑就没有尊严。”

“小机构、大平台会是国有出版机构运行模式未来的方向。”

最重要的是,彭卫国不是只讲观点,而是摆事实,有推导,指方向。

他认为,只要出版人肯改变,出版业的希望就在。他说得既恳切又实在:“只要你肯做,还是能够做的。”

上海世纪出版集团成立25周年以来,在“努力成为一代又一代中国人的文化脊梁”的使命感召下,推出了一大批重大出版文化工程和学术文化精品。

*以下是《出版商务周报》与彭卫国的对谈,Q为《出版商务周报》 ,A为彭卫国

一、“小机构、大平台会是国有出版机构运行模式未来的方向”

Q:近年来,大家都感受到行业的变化。您如何看待近几年外部环境和出版行业的变化?

A:从行业的发展格局来看,我们要先搞明白出版业的“变”与“不变”——变化在哪里,不变的在哪里,基于这些判断,才能有应对之策。

我觉得有几个方向是不变的。从宏观层面来讲,出版业的意识形态责任是不变的,对文化传承、文明传播的责任是不变的。从产业层面来看,有两个方面不会改变:未来5~10年纸质书依旧是出版机构,或者说是绝大部分出版机构的主要营收来源;专业出版、大众出版、教育出版这三大板块中,以教育出版为支撑的出版基本格局不会变,或者说,只要纸质课本还在有偿使用,支撑教育出版、支撑整个行业的基本盘就不会变。

什么在变化呢?从内容生产来讲,大众出版和专业出版都面临一定的压力。大众出版这部分的阅读需求,可能会被其他知识传播形态分流或者取代;专业出版这一块,因为新技术在知识生产、知识体系构建、知识储存和检索等方面的能力是优于纸质图书的,因此专业出版的纸质书,会受新技术、新方法、新盈利模式影响和冲击。

渠道端现在也发生着一些变化,变得更加多元,我们要从供给端认真研判和应对,通过进一步的改革主动适应这些变化,努力去应对和把握这些变化,不能被渠道的变化推着走。

Q:您认为未来5~10年,纸质书依旧是出版机构,或者是绝大部分出版机构的主要营收来源。似乎一些出版从业人员对行业的发展并不持很乐观的态度,危机感很强。

A:有危机感很正常,在应对变化的过程中,不是所有的事情都是驾轻就熟的,适应和应对的过程中自然会有危机感。

但对出版行业,我觉得还是要持乐观的态度。只要阅读的人群在,只要知识消费是常态,大家对出版业就没必要悲观。至于如何在变化中找到生存之道,把危机化成机遇,各有各的方法。

比如大众出版这块,读者的阅读需求一直都在,关键是我们如何根据读者需求的变化做调整。其中,有人群的变化,一批人不读纸书了,一部分还在读纸书;还有产品的变化,前一段时间有个观点有点道理——将来的出版是两种出版:一种是快消品出版,一种是经典出版、精品出版。前者读完就扔,后者从内容到形态做成值得购买、值得收藏的。

那么,出版从业者怎么去应对这些变化呢?我想,只要你肯做,还是能够做的。因为除了被动满足阅读需求,还可以引领阅读趋势。不管人工智能怎么发展,对大众阅读需求的了解,对阅读趋势的判断,还是要靠人的。

也因为这些变化,传统的“大兵团作战”,或者粗放式的经营,很难适应这种运作模式,需要改变,而这种改变是深层次的。

Q:您曾经说过,新技术对行业的改变是全方位的。除了内容供给和发行营销,还可能会在哪些方面有影响呢?

A:技术革命的改变最早出现在生产端、渠道端和用户端,我们还没充分认识到它对行业组织架构、运行机制的改变,或者说相当一部分出版机构没有认识到这一点,因此大部分出版机构仍然延续了多少年一成不变的科层结构。

作为知识服务机构,为了应对新技术对行业的影响,我觉得小机构、大平台会是未来的发展方向,而非像现在任何一家出版社都是麻雀虽小、五脏俱全。跟出版相关的校对、印制、发行、物流、财务、人力资源等这些能集成的功能可以放到一个平台统一管理。编辑出版应该是个轻装上阵的小团队,聚焦创意生产,毕竟知识的创新才是我们的核心能力。政府部门也应出台相关政策支持知识创新的新模式。

世纪出版园

当然,这并不是新鲜事,在其他国家、地区已经是常态。国内也有出版品牌在尝试,一些民营的文化工作室正在这样做。但对国有出版机构来讲,这个应该是未来改革的方向,世纪出版集团也在做这方面的探索。

二、“想要尊严,就去做好书,编辑的尊严来源于好书”

Q:有人说当下出版生态被破坏了,好书出版难,销售更难,大家变得更焦虑。您怎么看?

A:更准确的说法是出版生态发生了变化,有一些乱象;与此同时,编辑的心态发生了变化。

我们要承认,现在确实有一些负面的变化,比如说渠道的乱象、价格的乱象,包括选题的跟风,给出版人造成了一些困扰。但同时我们也要看到,技术的发展、信息传播的扁平化,使得长期以来分割的图书市场越来越趋于全域化,就是说不再有区域性的市场,只有全域性的市场,也因此大家抢选题、抢版权成了常态。除了恶意竞争,这些竞争都是正常的。全域化的市场环境对编辑的要求越来越高,在选题上编辑必须要高人一筹,才能在激烈的竞争中生存下来。

而且,对编辑的焦虑也要一分为二来看。有一句老话叫“店大欺客”,如果编辑没什么创意,拿不到优质书稿,拿不到顶级作者的作品,出版的都是不上不下的中等书,那渠道的力量就会比编辑的力量大,所谓的“以销定产”也不是什么坏事。如果编辑的选题是独有的,而且达到相当水准,那一定是渠道来找我们。

有的编辑抱怨没有尊严,被刺激到了。你想要尊严,就去做好书,编辑的尊严来源于好书,没有好书,编辑就没有尊严。我做编辑部主任时,经常跟同伴们讲,到退休时哪些样书是我们愿意带回家的?大家都要这样思考一下。如果你自己做的书都不愿意拿回家,怎么能要求读者买你的书,又如何要求渠道和读者尊重你?

现在很多出版机构把对渠道管控提上了议事日程。渠道管控的核心是产品的管控,就是一定要做精品出版,要做好书出版,我们对编辑的引导应该是这个方向。当然,在现实的运营中,经济指标压力很大,要有一些具体的制度考量和设计。

Q:您认为出版业未来发展的机会点在哪儿?

A:要谈这个问题,首先要先明确出版是做什么的?出版是对知识的选择、组织、生产、传播。很多业务别人能做,出版也能做——比如教育服务的数字化,就看做的人下多大的力气,怎么构建有特色的知识服务体系。这方面行业比较推崇的一个是外语教学与研究出版社(简称“外研社”),另一个是北京科爱森蓝文化传播有限公司(简称“科爱公司”)。

为什么是外研社而不是别的出版社?因为外研社掌握了外语教材的核心知识,有自己的知识体系,所以它可以延伸出来做数字化服务。传统的出版内容如果本身是成体系的,那么转化成知识服务是可行的,也能找到盈利模式。科爱公司也是这样,它掌握大量科技类期刊,在构建系统性知识方面,也有自身优势。

由此我们来推导:第一,知识生产、知识组织的源头仍然在出版机构,只是我们要明确自己的表达方式是什么;第二,掌握了知识生产源头的机构要怎么把知识做到系统化、体系化?

所以从长远来讲,只要我们肯改变,做好内容生产的体系化、知识生产的系统化,就能较快转移到新赛道,出版业的希望就在。而且已经有成功的案例了。但如果出版机构还是“死守”纸质书,来什么选题就出什么书,这样还想过好日子?那是不可能的。

Q:疫情后,地方书展遍地开花。您给支支招,地方书展还能从哪些方面创新?

A:地方书展的创新有两方面很重要。首先是跨界破圈,书展既可以全部展示书,也可以把图书融入到其他品类的展览中。比如说化妆品展,可以让与美容健身等相关的书参与进去;比如说儿童玩具展,可以把一些童书融入进去。在展会中,有时图书是主角,有时图书是配角,但不管怎样,要让阅读渗透到各种各样的展会中去,让大家感受到“阅读是生活的一部分”。其次,有条件的城市可以办专业的、主题性的中小型书展,服务到更专业的阅读人群。

现在大家买书在线上,但体验是在线下。线上买书是有目的性的搜索购买,而线下买书能感受到那种美好的邂逅。书展就应该是线下的,因为它本来就是体验式的,是面对面的交流。

三、“自建按需印刷的生产线,已投产使用,以后专业学术出版按订单生产”

Q:世纪出版集团去年整体图书业绩表现如何?

A:世纪出版集团跟别的集团有些不同,上海的学习人口相对较少,因此教育出版大概只占世纪出版集团营收的1/5。一般图书是我们营收的主要来源,是集团的产业支柱。总体看,集团2023年的图书业绩还是平稳的。

当然集团也有一些压力,旗下各家出版机构规模大小不一,出版能力参差不齐,有些出版机构做得比较好,有些出版机构相对弱一些,集团在下功夫解决这些问题。

Q:学术出版是世纪出版集团的强项。在专业学术出版方面,集团去年有哪些新成绩、新动作?

A:学术出版这一块去年表现坚挺,无论是营收还是利润,都完成了目标。而且我们始终坚持专业学术出版中心的建设,围绕不同学科和主题深耕,巩固集团在这一块的优势地位,尤其是巩固集团在出土文献、敦煌文献、教育学、中医等细分领域的优势。

为了加强在学术出版方面的优势,最近几年我们做了两件事。一件事是生产方面的,自建了一条按需印刷的生产线,已投产使用,以后专业学术出版要走按订单生产的路径。第二件事是营销方面的,因为专业学术类图书在社群营销中占比较大,为了顺应这种销售模式,我们建设了智能化的一键代发流水线,解决了To B库存和To C库存的兼容,推动了专业图书的销售。

集团自建按需印刷生产线

Q:您说的“按需印刷的生产线”跟之前行业常说的“按需印刷”主要不同是什么?

A:按需印刷的技术早就有,但很长时间得不到推广。第一,它的印刷工价比批量印刷的高很多。第二,以前出版机构没必要做按需印刷,一本专业书在印刷前预计能卖1500本,那就首印1500本,哪怕需要5年甚至8年才能卖掉,出版社不太考虑,这就造成了专业学术书成为库存的“主力军”。

我们现在谈的按需印刷,跟以前不一样了。首先技术成熟了,印1本书与印1000本的工价相差不大。我们去年通过调研,与相关部门共同发布了上海市按需印刷的工价指导价,把工价做到了一个比较合理的水平,为专业学术著作的按需印刷提供了条件。其次观念转变了,一本专业书如果5年卖1500本,就没必要一下子印出1500本——今年能卖800本,那就先印800本;明年能卖200本,明年再印200本,而且集团旗下很多专业出版社的老版书很多,采用按需印刷的模式可以实现老书重做。这就让专业学术出版的纸质出版走上了良性循环的道路。

四、“打造世纪出版集团的大众出版全新阵容,补上短板”

Q:您曾表示,相较于专业出版,大众出版是世纪出版集团的短板。近年来集团围绕大众出版进行了哪些探索?

A:在大众出版这一块,我们重点抓了两件事。

一个是“世纪好书”的评选,在评审、发布、推广方面,我们今年也会有一些新动作。

“世纪好书”评审会现场

另一个是集团要求出版机构培育面向大众的新品牌,比如我们的“艺文志”“抱朴文化”“也人”“万镜”“乐与阅”等,都是传统出版社为了改变老面孔、吸引新读者而培育的子品牌,现在已经有30多个这样的子品牌了。

30多种出版新品牌亮相2023年度上海书展

我们正在推进“大虹桥”出版计划,它的定位既不是文学出版,也不是少儿出版,而是以学术专业为支撑的高端大众出版。我们计划通过几年的努力出版200种精品大众读物,后续快速向500种迈进。

“大虹桥计划”动员会

通过这些动作,打造集团大众出版的全新阵容,弥补大众出版领域的短板。

Q:在子品牌的孵化机制上,集团有统一的要求吗?另外子品牌是如何产生的,是否给子品牌提供一定时间的成长期?

A:关于子品牌的设立,各社根据自身在相关领域的资源——比如作者资源、编辑资源——来决定是不是要设子品牌。子品牌的培养首先要有领军人物,领军人的推选也是各社自行决定,产生方式各不一样,各有各的做法。

比较典型的是上海文艺出版社的“艺文志”子品牌。它的领军人是一位极其热爱出版的人,而且工作能力很强。但如果按体制内提拔干部的程序,她的资格又比较嫩,怎么办?就由她自己组个团队出来干。

上海古籍出版社有一个小伙子,既有编辑经验,也有市场意识,他主动领任务,牵头社里做大众读物的团队,积极打造“抱朴文化”品牌。

这些子品牌有的是有几年的成长期,有的当年就要求收支平衡,每家社的要求不一样。

Q:“世纪好书”是集团近两年重点打造的项目,作为“世纪好书”的负责人,您说过“世纪好书”是倒逼好书生产的机制。如何理解这句话?

A:为什么说是倒逼机制呢,首先是为“好书”做标杆。什么是“好书”,“世纪好书”评出来的就是我们认为的好书,集团编辑将来的选题规划、作者组织,要以此为标杆。我讲一个细节,在世纪出版园里,我们建了一个给编辑用的“世纪书房”,里面陈列了4类书:一类是主流意识形态相关图书、领导人著作等;一类是出版人写的书,以及跟出版相关的书;一类是“中国好书”“中版好书”“凤凰好书”“浙版好书”等上榜书;还有一类是行业期刊、数据化的工具书、数据库等。我们希望这个空间成为一个优秀编辑的养成空间。大家在这里可以看看我们的前辈是怎么做出版的;看看上榜的“好书”——同样的选题,为什么人家的书做成这样,我们为什么做不成功?在“世纪书房”中至少给大家一个直观的感受。

世纪书房

另外,“世纪好书”标杆的树立过程也是大家业务提升的过程。我们不是说发一个榜、颁一个奖就完事了。“世纪好书”每次评审过程当中都会有落选书。以月榜为例,出版社申报上来的品种可能有六七十种,但只有20种左右书能上榜。这些落榜书是出版社心目中的好书,因此他们才推荐上来。我们在评审中,不是光说上榜书如何好,还要点评那些没评上的书,特别是有典型意义的书,它差在哪?其实就差“一口气”。我们让评审专家说清楚这“一口气”是什么,然后把专家意见反馈给出版社;还会不定期在内部分享一些经典案例,以“怎样做一本好书”为题目开展讲座等活动。

Q:在激烈的市场变化中,世纪出版集团如何找到自己的新增长点?

A:主要还是在知识服务领域,通俗一点说就是数字出版。

比如,依托《辞海》《大辞海》等工具书,除了开发《辞海》网络版之外, 集团还做了一款互联网数据服务产品“聚典数据开放平台”,于去年书展期间发布了2.0版本,“聚典数据开放平台”上线3年多,累计为6000多万用户提供超过12亿次的知识查检服务,并拓展出“聚典搜索知识榜”“辞海智能词典笔”等系列产品。

截至2024年1月18日,“聚典数据开放平台”总调用数超12亿

上海教育出版社的“沪学习APP”移动教育平台,整合了集团基础教育的相关资源,以“智能点读”为基础,精心打磨“魔法课本、智慧教辅、分级阅读”三条产品线,切实满足中小学生家庭场景中自主学习和阅读的需要,目前“沪学习APP”个人注册用户173万,覆盖了上海市义务教育阶段70%以上的学生,日活平均在15万,最高超过22万,月活80万,已快速成长为上海基础教育领域头部互联网应用之一,已经开始盈利。

“沪学习APP”移动教育平台

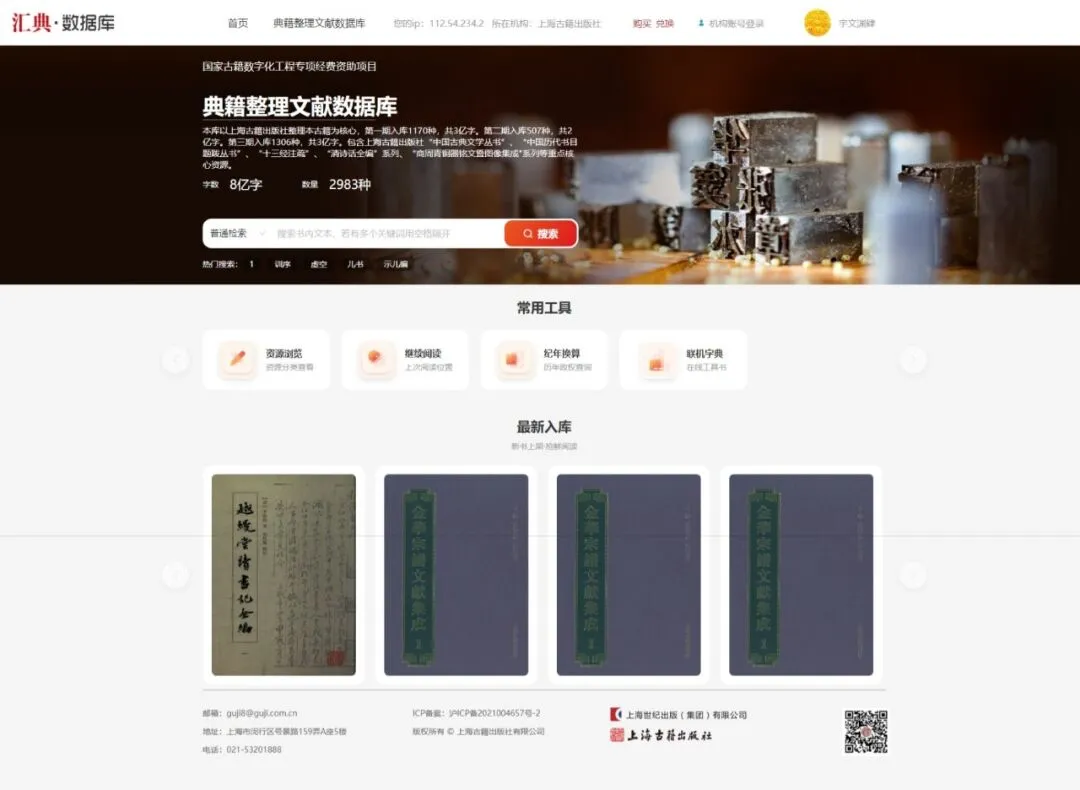

还有,上海古籍出版社打造的“尚古汇典·古籍数字服务平台”去年也上线了,它主要是聚合优质的古籍资源,将为古籍整理出版者、古籍专业研究者及传统文化爱好者提供数字服务,填补了文史哲领域古籍数字资源的空白。

尚古汇典·古籍数字服务平台

五、“现在的年轻编辑要解决的不是温饱问题,而是尊严问题”

Q:您是怎么进入出版行业的?

A:我研究生学的是古典文献专业,当时毕业有两个去向,一个是图书馆,一个是出版社。我的几位导师都跟出版业有比较深的渊源,建议我去出版社;我自己也愿意,因为喜欢读书嘛,于是就进入了出版业。

做出版这一行,我觉得自己是否喜欢非常重要。如果不喜欢千万别做这行。做出版还要有点情怀,或者是有一点天赋。因为出版工作的核心是编辑,编辑的核心是选题策划。我经常跟年轻人开玩笑,说编辑这个岗位,讲玄一点,是一个“无中生有”的工作——几个人喝着咖啡,天南海北聊一通,可能就聊出一个好选题,然后找到一个好作者,变成了一本好书。你说这些收获能用钱来衡量吗?衡量不了的。

Q:您从校对成长为社长,然后去上海市新闻出版局做领导,后又回到集团做高管,虽然岗位不断变换,但始终没有离开出版业。为什么呢?

A:首先是因为喜欢,我在每一个岗位都工作得很认真,很投入。

除了喜欢,还有一点——榜样的力量是无穷的,这是很重要的环境因素。上海出版业很发达,杰出的出版前辈是激励我坚守行业的重要原因。我的导师之一胡道静先生就是著名的出版家,还有巢峰同志,我们在上海辞书出版社曾经朝夕相处,从他们身上我看到了老一辈出版人的敬业爱岗、淡泊名利,对出版业深入骨髓的热爱。

还有孙颙、陈昕、赵昌平等,他们既是我的领导,更是榜样。我的同辈高克勤、王为松、阚宁辉、王焰等,这些著名的出版人都是很热爱、很投入地做出版这件事。

Q:几十年的工作中,您一定遇到过很多困难和挫折,可否分享一个让您印象深刻的。

A:2008年8月我到上海辞书出版社任社长,那时《辞海》第六版进入攻坚期,要在2009年国庆节前出版。我上任时,部分条目已进入二校阶段,但还有部分条目没有发稿,出版时间很紧张了,因为《辞海》是2000多万字的大书,而且要校对6次,要求很高。但当时我碰到了一个非常大的难题——社里中层干部对于要不要做好《辞海》存在分歧。有些人觉得《辞海》要好好做,有些人则说做了《辞海》等于把出版社给害了——那个时候网络阅读已经开始影响传统出版,这部分同志认为投入这么多精力和时间做《辞海》,如果卖不掉,出版社的发展前景堪忧。

《辞海》第六版典藏本

虽然大家意见不同,但我的态度很明确,就是必须要把《辞海》的出版工作做好。我挨个给持反对意见的同志做工作,还不知天高地厚地说了一句:“《辞海》销售是社长的事,你们不用担心。”就这样,我把大家的信心给激励起来,开始加班加点,最终如期出版。事实证明,在大家不太看好的情况下,第六版《辞海》市场表现还可以,销售码洋差不多有2亿元。

不畏浮云遮望眼,不管别人东讲西讲,出版业永远是内容为王,只有在好内容的基础上,才能够有好的影响力、好的市场回报,这是颠扑不破的道理。这是我当时坚持做好《辞海》最重要的原因。

Q:您进入出版业时,正是中国出版业蓬勃发展的阶段,年轻人机会也很多。现在行业处于调整期,一方面年轻的编辑们觉得焦虑彷徨,另一方面出版社领导感慨不容易招到合适人选。您怎么看待当下的“人才荒”?

A:你说的这个问题,这些年来我一直在琢磨。我在上海市新闻出版局工作时,还专门做过调研。了解下来,发现出版机构的人力资源部门有一个传统思维:编辑入职要从不高的月薪开始,然后靠个人努力争取相对丰厚的年终奖。这种思维方式有点问题。因为出版工作是创意工作,它的核心是文化,要体现出对人的尊重。

我们设身处地想一想,一个年轻人,好不容易把硕士、博士读出来,然后到出版社当编辑,拿不多的工资。周末同学朋友聚会,干出版的可能都不敢主动买单,他哪里还有尊严?现在的年轻编辑要解决的不是温饱问题,而是尊严问题。

我们得用新思维去开展招聘工作,用新思维助推这些年轻人,帮助他们留下来,走上发展的轨道,这是我们要做的。

像“世纪出版园”在打造公共空间时就是按这个逻辑来做的。集团为员工提供了600平方米的“世纪客厅”,大家在这里喝咖啡、会客、谈稿子等都是免费的。还配备了两层6000平方米的餐厅,每天按成本价供应三顿饭,而且品种丰富。还为员工配备了健身房、瑜伽房、乒乓球室、台球室、棋牌室,成立了爱猫协会。

世纪客厅

汪涌豪、傅杰教授在世纪出版园“撸猫”

我们希望通过这些氛围的打造,通过为员工创造更好的工作条件,让大家觉得在这里工作有荣誉感、有尊严,也许他们就能产生更多的创意,也愿意留下来,这样就能实现出版机构和员工的互相成就,双向奔赴。(文章来源:出版商务周刊)

责编:张德会

一审:宁静

二审:詹娉俏

三审:张德会

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号