曾湘军 新湖南客户端 2023-12-29 21:16:01

文/曾湘军

湘西土家族苗族自治州为民族地区,祖国内地通往西南的必经之地。不同历史时期不同民族实行不同的管理制度,如上古时期的要服制度,先秦、两汉、三国两晋南北朝的郡县制度、侯国制度,唐代的州县制度,五代至清早期的土司制度,宋代的砦堡制度,明代的卫所制度,改土归流以前苗区的合款制度,清中期至民国的屯政制度,等等。

明吴国仕《镇筸营哨图》

明吴国仕《镇筸营哨图》

一

溪州铜柱铭文记述了湘西的历史沿革:“盖闻牂牁接境,盘瓠遗风,因六子以分居,入五溪而聚族。上古谓之要服,中古渐尔羁縻。泊帅号精夫,相民泱氏。汉则宋均置吏,稍静溪山,唐则杨思兴师,遂开辰、锦。”表明湘西上古时期实行过要服制度。

五服是《禹贡》设计的行政管理制度。据《国语·周语》载:“先王之制,邦内甸服,邦外侯服,侯卫宾服,夷蛮要服,戎狄荒服。”即以王城为中心,以500里为服,按距离远近,划分不同的区域,分别称甸服、侯服、宾服(《汉书》作绥服)、要服、荒服,实行不同的管理制度,是为五服,其中要服、荒服为少数民族居住的地方。

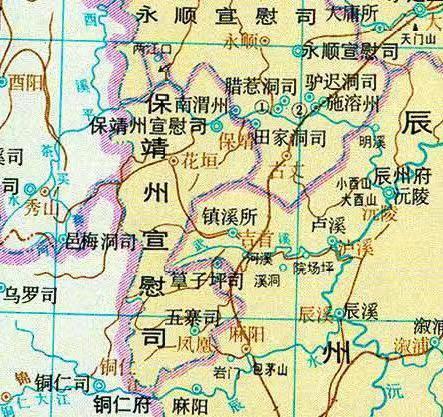

湘西州历史地图

湘西州历史地图

二

秦始皇三十三年(前214年)使尉屠睢发十万大军塞镡城之岭,迁陵县横空出世,秦时明月照里耶,留下了秦洞庭郡的千古之谜。里耶秦简上还出现了迁陵、沅陵、阳陵、江陵、竟陵、弋阳、临沅、益阳、零阳等十数个县名。

里耶古井出土“洞庭司马”“酉阳丞印”封泥以及有迁陵县的秦简。“洞庭司马”中的洞庭无疑就是里耶秦简中多次提到的洞庭郡,司马则是当时掌管军事的官职。酉阳是秦代洞庭郡辖的一个县,而丞则是辅佐的意思,是酉阳县令的副手。表明酉阳县与迁陵县不唯建于汉,秦代已有之。

武陵郡,汉高祖二年(前205年)置,三国两晋南北朝因之,初领县十三,迁陵、酉阳为其所辖县。迁陵县,汉高帝五年(公元前202年)置,治在今保靖县东乳香岩河岸四方城,南朝梁废。酉阳县,西汉置,治所在今永顺县东南九十里芙蓉镇。

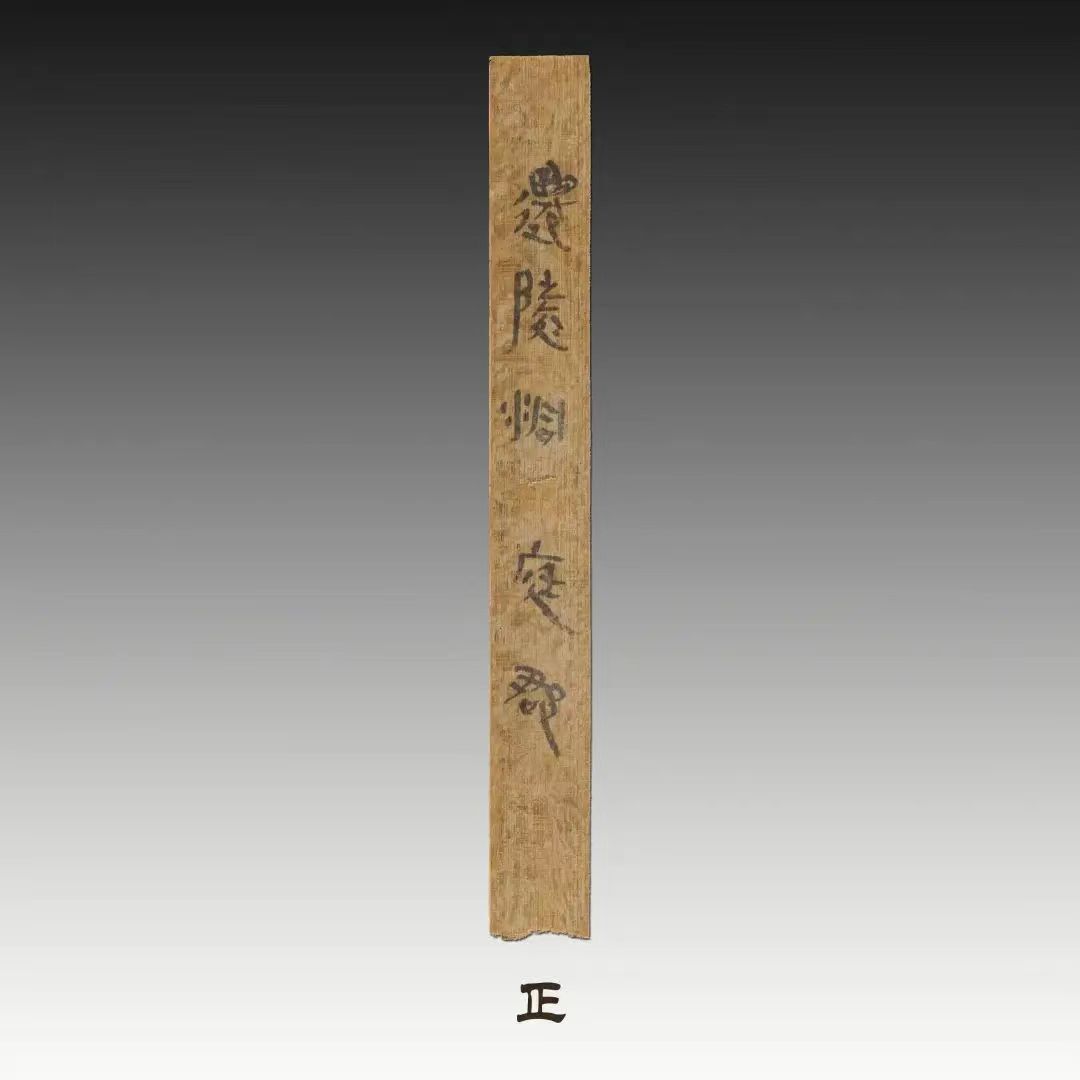

迁陵洞庭郡

迁陵洞庭郡

保靖洞庭墓群考古发掘共计出土汉官印8枚——“沅陵丞印”“辰阳长印”“镡成长印”“临沅长印”“零阳长印”“索长之印”“迁陵丞印”“府行丞事印”等,为滑石质,这些印章属于汉武陵郡及其所辖县官印,其中包括了迁陵县官印。

1979年,在长沙新火车站的一座西汉墓中出土“迁陵侯印”方印,表明西汉时保靖实行过侯国制度。“迁陵侯印”远在千里之外的长沙出土,表明其与西汉长沙国有一定联系。

《史记·惠景间侯者年表》载与长沙相关侯国有便侯、轪侯、沅陵、醴陵。惠景年间,长沙国内封侯主要有两类情况,一是爵位继承,被封侯对象都为长沙王子,如便侯吴浅为长沙王吴芮子、沅陵顷侯吴阳为长沙成王臣子。二是因功封侯,如轪侯利仓、醴陵侯越都曾为长沙相。武帝时期,推行主父偃所提出的“推恩令”,《史记·建元已来王子侯者年表》中载,西汉武帝时期,元光六年(前129)七月乙巳、元朔四年(前125)三月乙丑、元朔五年(前124)三月癸酉三次分封长沙定王子为侯,共计15人。长沙定王子所封侯国有在长沙国境内者,也有在其他郡内者。走马楼西汉简中,有便侯、叶侯、都梁侯。侯国的职官建置大体和小县、邑的吏员构成相当,至于具体职掌,侯国相与县邑长相当,丞、令史、掾啬夫、啬夫、佐、亭长等与县级同类吏员基本一致。

保靖清水坪古墓群9号汉墓出土“陈过之印”青铜印章,龟钮。《汉旧仪》载:“列侯黄金印、龟钮,文曰某侯之章。丞相、太尉与三公前后左右将军黄金印、龟钮,文曰章,中二千石银印、龟钮,文曰章。”龟钮青铜印为二千石官员,相当于州牧郡守、诸侯王国相一级官员,表明湘西曾经存在过高于县一级行政机构的设置。

1979年长沙火车站工地出土“迁陵侯印”

1979年长沙火车站工地出土“迁陵侯印”

三

《资治通鉴》:三国魏景元四年(263年),“魏遣汉葭县长郭纯试守武陵太守,率涪陵民入迁陵界,屯于赤沙”,即此。说明三国时保靖为魏国武陵郡治。

黚阳废县,据《湖南通志》记载:“黚阳废县,在龙山境,晋置县,南北朝梁省。”

南北朝宋在保靖设迁陵侯国。

四

泸溪县,南北朝梁萧衍天监十年(511年)置卢州,州治设原城武溪镇东北郊。梁萧铣鸣凤三年(619年,唐武德二年)建卢溪县。唐天宝元年(742年)改辰州卢溪郡。

三亭县,唐贞观九年(635年)分大乡县地置。今保靖县地,故城在今保靖县迁陵镇。属溪州灵溪郡,五代改置保静州。

渭阳县,唐垂拱三年(687年)建,今属于湖南省凤凰县西南,属锦州,五代之后废。

唐天授二年(691年)分辰州置溪州,治大乡县(今永顺县东),辖境相当今湖南永顺、保靖、古丈、龙山等县地。唐天宝元年(742年)改称灵溪郡,乾元元年(758年)复改溪州。景云二年(公元711年)置溪州都督府,督巫、业、锦三州军事。

洛浦古城遗址位于保靖县城西南20公里处的大妥乡甘溪村,唐天授二年析大乡县置,属溪州。《元和志》 卷30洛浦县: “以县西洛浦山为名。”

这表明湘西隋唐时期实行的是州县制度。唐代在少数民族地区实行羁縻制度,但因为溪州铜柱有“中古渐尔羁縻”的铭文,故普遍认为湘西在此时实行羁縻制度。其实玄宗时在西南设羁糜州36,县137,后州数增至92,溪州及所辖各县不在此例。

五

湘西土司制度始于五代,发展于宋,完备于元、明,终止于清,历经后梁、后唐、后晋、后汉、后周和宋、 元、明、清各代,时达八百余年。

永顺司辖三州六长官司,其下有五十八旗三百八十洞。保靖司其下有十六旗。

五寨长官司(1374-1704年),明洪武七年(1374年)置,治所即今湖南凤凰县驻地沱江镇,属永顺宣慰使司,清康熙四十三年(1704年)十二月改土归流。筸子坪长官司,明永乐三年(1405年)置,治所在今凤凰县北竿子坪乡,属保靖州军民宣慰使司,清康熙四十三年(1704年)十二月改土归流。

六

砦堡是社会动乱时民间用来自卫的一种防御工事,其形式可上溯至魏晋时期的坞壁。一般 “高山为寨,平地为堡”。一遇兵灾,民众即以寨堡为藏身之所,保全性命和财产。湘西自宋代以来,每逢兵荒马乱之世,即有大批民众依山结砦自保,并且逐渐由仅是依靠天然洞崖避乱发展到大规模的人工修筑寨堡自卫。如《元和郡县志·江南道六·洛浦》:“县东西各有石城一,甚险固,犵獠反乱,居人皆保其土。”犵獠即仡佬。

宋神宗熙宁五年(1072年),荆湖南路察访使章惇“经制南、北江(分别指沅水、酉水),湖北提点刑狱李平招纳师晏,誓下州峒蛮张景谓、彭德儒、向永胜、覃文猛、覃彦霸各以其地归版籍,师晏遂降。诏修筑下溪州城,并置砦于茶滩南岸,赐新城名会溪,新砦名黔安,戍以兵,隶辰州,出租赋如汉民”(宋史·西南溪峒诸蛮上),在湘西推行砦堡制度。

《宋史·地理四》:“辰州,下,卢溪郡,军事。太平兴国七年,置招谕县。熙宁七年,以麻阳、招谕二县隶沅州,废慢水砦、龙门、水浦、铜安、龚溪木砦。九年,废明溪、丰溪、佘溪、新兴、凤伊、铁炉、竹平、木楼、乌速、骡子、酉溪砦堡。”“卢溪,下,城一:会溪,熙宁八年十二月置。砦三:池蓬、镇溪、黔安。嘉祐三年,置池蓬,熙宁三年,置镇溪,八年,置黔安。”

元祐(1086年—1094年)初,傅尧俞、王岩叟言:“沅、诚州创建以来,设官屯兵,布列砦县,募役人,调戍兵,费巨万,公私骚然,荆湖两路为之空竭。”“诸路所开道路,创置堡砦并废,自后五溪郡县弃而不问。”(宋史·西南溪峒诸蛮上)章惇所建各砦被废弃,功败垂成。

招谕县治在今凤凰县与麻阳县之交,宋熙宁八年(1075年),废。丰溪,在今花垣县老卫城,考古发现宋代城址一座,出土“元丰通宝”钱币一枚。镇溪即今吉首老城区,黔安即今古丈县会溪坪。

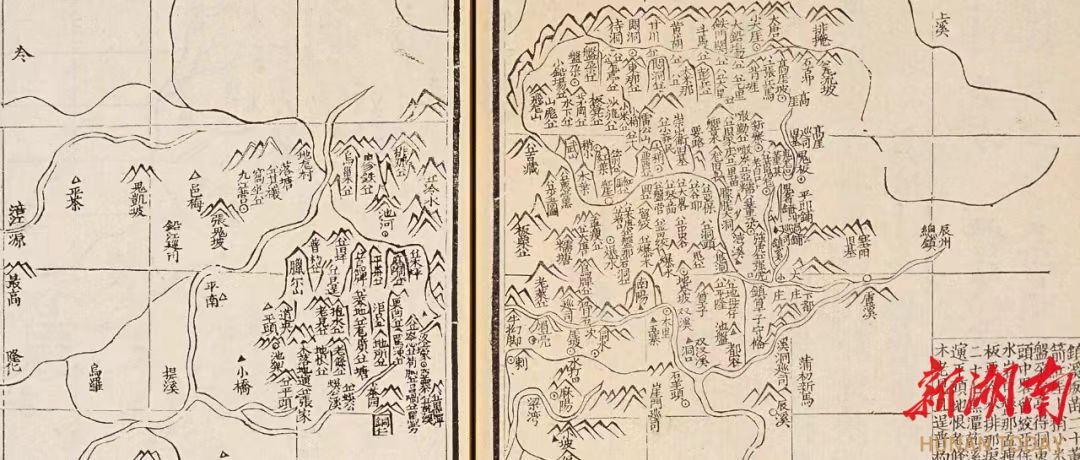

明吴国仕《麻阳图》

明吴国仕《麻阳图》

七

明代在湘西实行卫所制度,建羊山卫和崇山卫。因道路险远,运粮不继,最终或迁或废。羊山卫(在今永顺县松柏乡),洪武二年(1369年)置,同年卫事黄常奏请迁羊山卫治至澧水河畔,九年(1376年),羊山卫改名为大庸卫。崇山卫,明朝洪武元年(1368)置,不久降设为崇山守御千户所,洪武三十年(1398)革崇山千户所,改置镇溪军民千户所(今吉首市老城区)。镇溪所在明中叶以后基本上为土著首领所把持。

同时期苗族地区社会组织称合款,又称款社,集三五至二三十个相邻村寨为一小款,集若干小款为一大款。大小款首公推年高望重的人充任。

嘉靖年间约定了永顺土司和保靖土司分别担承镇溪所土巡检、五寨和筸子坪长官司治下村寨和苗寨,建立了从土司、到长官司、到旗(村寨)、合款的统治体系。

保靖酉水明珠工程出土西汉武陵郡所属县官印

保靖酉水明珠工程出土西汉武陵郡所属县官印

八

清初设辰沅道,清康熙四十三年,裁五寨、筸子坪二长官司与镇溪军民千户所,设凤凰、乾州(今吉首市)、永绥(今花垣县)三厅。清雍正年间改土归流,设永顺一府,府下设永顺、龙山、保靖、桑植四县,改辰沅道为辰沅永靖道,实行道、府、厅县管理体制。

清乾隆、嘉庆之交,为了处理乾嘉苗民起义善后,在凤凰、吉首、花垣、古丈、保靖、泸溪以及麻阳建立以苗疆边墙为依托,以屯田为支撑、以绿营、屯丁、练勇、苗兵为依靠,以政治、经济、文化、教育、金融、税务、法律、社会救济救助、宗教等制度作配套,以“地皆屯田、民皆兵籍”为特色的屯政体系。其中屯田均七留三,共计屯田十五万余亩,采取军屯、苗屯、民屯相结合。沈从文《湘西杂记》云:“屯田、练勇、改土归流为清代两百年来处理苗族方策,且是产业共有共享一种雏形试验。辛亥以来,苗民依旧常有问题,问题便与屯田制度的变革有关,与练勇事似二而一。”认为这是继土司制度之后湘西另一种治理模式。

上述行政管理制度除与内地相同的郡县制度、州县制度外,要服制度、侯国制度、土司制度、砦堡制度、卫所制度、合款制度、屯政制度与内地行政管理制度有很大不同。

与此同时,历代王朝在湘西采取三种治理模式:

其一为多事四夷型,即以武力征服为主要手段。如郗士美为黔中经略招讨使,贞元中,溪州贼向子琪以众八千山且山剽劫,士美讨平之,加检校右散骑常侍,封高平郡公。唐开元十二年(724年),溪州蛮覃行璋反。唐以监门卫将军杨思勋为黔中道招讨使,将兵击之。杨思勖生擒覃行璋,斩首三万级而归,敕覃行璋以为洵水府别驾,暂代溪州司马。

其二为守在四夷型,尽管不完全放弃武力解决的手段,但主张以适当的经济、文化等方面的措施为先行手段,强调德政的功效。如明嘉靖年间在凤凰设镇筸参将,设立乾州、强虎、筸子、洞口、清溪、五寨、永安、石羊、铜信、小坡、水塘坳、水田营等十三哨。明万历四十四年(1616年)辰沅兵备参政蔡复一对萧授二十四堡、张岳十三哨与孙贤七十里边墙、吴国仕110里边墙进行整合、续修,修建上自亭子关(今凤凰黄合营与贵州松桃滑石乡交界处),下至镇溪所共三百余里边墙。乾隆、嘉庆之交重筑苗疆边墙并建立汛防、屯防、苗防与勇防相结合的军事制度。

三为以苗治苗型。嘉庆二年(1797年),清廷废除苗百户、寨长等职,正式确定了苗疆苗官的基本数目,共设苗官476名,分别担任苗守备、苗千总、苗把总、苗外委等苗官职,“以苗治苗”。屯政建之后,清廷在苗疆设置“均屯总局”(最初称作“总理边务分所”),并在苗疆基层选派了大量的屯田官员——屯弁,分别是“屯守备”“屯千总”“屯把总”“屯外委”“屯额外”(合计五十五名),负责屯政的专项管理。屯弁之外,又设屯长,屯长分总屯长和散屯长,共计二百名,分布于苗疆七厅县。其中,总屯长每名给田十五亩,散总屯长每名给田七亩五分。“屯长之设,有管仓,有未管仓”,不管屯仓的屯长亦分屯田。苗族有了一定参政权,避免以汉治苗造成民族冲突的弊端,促进了民族的融合。

凤凰县团上遗址发掘工地(本文图片均由作者提供)

凤凰县团上遗址发掘工地(本文图片均由作者提供)

责编:李孟河

一审:莫成

二审:李寒露

三审:张颐佳

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号