湖南日报·新湖南客户端 2023-11-30 20:41:42

湖南日报·新湖南客户端记者 龙文泱 通讯员 吕丽 胡婷 易婧琪

惟殷先人,有册有典。11月28 日至30日,2023年全国古籍修复工作研讨会在长沙举行。这是我国古籍修复技艺传习单位首次举行的全国性工作会议。在会上,国家图书馆常务副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清介绍,经过多方长期努力,我国古籍修复人员数量从不足百人增加到超过千人,古籍修复技艺得到有效传承。10年来,国家级古籍修复技艺传习中心在全国设立的47家国家级古籍修复技艺传习所覆盖27个省(市),累计修复古籍4万余册(件)。

全国传习所10年修复古籍4万余册(件)

本次研讨会由国家古籍保护中心、湖南省古籍保护中心主办,国家级古籍修复中心、国家级古籍修复技艺传习中心负责人以及来自全国各地的古籍修复专家等50余人出席。

会上,国家图书馆常务副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清,湖南省文化和旅游厅副厅长尚斌,国家古籍保护中心办公室主任王红蕾为首都图书馆、清华大学图书馆等新增设的15家国家级古籍修复技艺传习所授牌。此次授牌后,国家级古籍修复技艺传习所总数增至47家,共聘请导师39人,收徒300余人,累计修复古籍4万余册(件)。

张志清以《全国古籍修复工作实践与探索》为题作主旨报告,介绍了10年来国家古籍保护中心古籍修复工作的成果和实践经验。自“中华古籍保护计划”实施以来,我国古籍修复人员数量从不足百人增加到超过千人,古籍修复人才培训人次与古籍修复场地面积显著增长,古籍修复技艺得到有效传承,古籍修复逐步科学化、规范化。

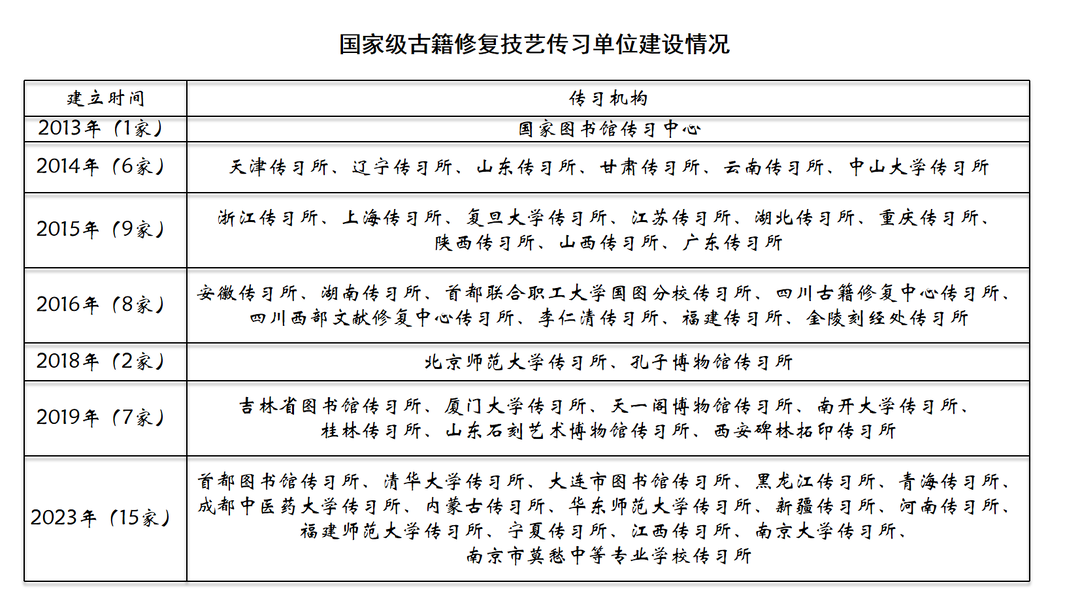

其中,在全国设立国家级古籍修复技艺传习所是“中华古籍保护计划”的重要内容。2013年,国家级古籍修复技艺传习中心在国家图书馆成立后,陆续在全国设立附设于传习中心的国家级古籍修复技艺传习所。

目前,47家传习所覆盖天津、辽宁、浙江、湖南等全国27个省(市)。传习所依托机构不仅包括公藏单位,还涵盖了四川西部文献修复中心、仁清金石传拓艺术博物馆等民间机构。传习内容不仅有古籍修复技艺,还包括石刻传拓、木版水印、经版雕刻等非遗技艺。经过多年探索和实践,形成了国家级、省级、市县级古籍修复技艺传承体系。传习所通过“师带徒”和以古籍修复项目带动技艺传习的模式,集中力量完成了一批珍贵古籍的修复,培养了一批古籍修复骨干,有力推进了全国古籍保护工作,成为修书与育人有效结合的成功范例。

与非遗结合、储备人才,推进活态传承

研讨会上,设立了传习所的代表性机构就古籍修复及管理、人才培养等方面分享了先进经验。

国家图书馆的专项修复、修复项目从立项、开展到结项,形成了完整的全流程管理体系。近年来,开展了西域文书修复、早期刻本佛经修复、清宫天禄琳琅修复等专项修复工作。湖北省图书馆启动全省历史文献修复项目申报,打通公私壁垒,发动全省古籍收藏单位参与古籍修复,大大增加了古籍修复力量,拓宽了修复古籍的范围。天一阁博物院大力完善古籍修复设施,其中可一次性消杀800余册古籍的专用消杀间,在消杀虫卵和霉菌方面发挥了重要作用。

南京图书馆与莫愁中等职业学校、金陵科技学院、南京艺术学院等学校,在课程设计、师资力量、文献资源、实习基地等方面开展合作,帮助学校建立起了不同学历层次的古籍修复专业。湖南图书馆创新“师徒授受”传统模式,聘请古籍修复专家师玉祥为导师,以名师带徒的培训形式手把手传授古籍修复技艺,收徒20余人,为省内公藏单位培养古籍修复人才,开创了湖南古籍原生性保护工作的新局面。云南省古籍修复中心在培训中,注重对省内各个民族和图书馆负责人的培训,举办了13期少数民族古籍修复培训,包括彝族、纳西族、白族、傣族、藏族、佤族、瑶族、拉祜族、哈尼族、布依族、壮族、回族等民族的学员;部分地方图书馆的馆长、副馆长参加培训,强化了业务指导能力。

张志清表示,接下来,将加强国家级古籍修复中心、国家级古籍修复技艺传习中心及附设传习所建设;推出“古籍保护中的非遗”系列活动名录,将古籍保护相关非遗项目与各地惠民工作结合,推进古籍活态传承;深化古籍修复学历教育,储备古籍修复人才;建立古籍修复人员资质认证制度;进一步引导社会力量支持古籍修复事业。力争通过一系列举措,使古籍修复行业进一步焕发新活力,为传承与弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

【链接】国家级古籍修复技艺传习单位名单

责编:龙文泱

一审:龙文泱

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号